- 1. 【📹 34秒】拡大床の効果と限界|歯を抜かずに歯列を広げる治療法とは?

- 2. 🎯 拡大床とは?

- 2.1. 💡 取り外し式の矯正装置|仕組みと特徴

- 2.2. 🧠 歯列矯正における拡大床の役割

- 2.3. ⚙️ 装置の種類と拡大ネジの構造

- 3. 🧒 拡大床が活躍するケース

- 3.1. 👶 小児矯正で使う主な理由

- 3.2. 🦷 歯列の狭さ・叢生・交叉咬合への対応

- 3.3. 🗣 口呼吸や顎の発育への効果

- 3.4. 🧑 成人にも適用できる?慎重に使うべき症例とは

- 4. 🛠 拡大床の種類と使い方

- 4.1. 🧰 上顎・下顎の拡大床(シュワルツ装置)とは?

- 4.2. 🔁 ネジの回し方・回転頻度とタイミング

- 4.2.1. 🛠 調整方法

- 4.2.2. 📅 調整頻度の目安

- 4.3. 🪥 毎日の清掃・保管のポイント

- 4.3.1. 🧽 清掃の手順

- 4.3.2. 📦 保管方法の注意点

- 5. ✅ 拡大床のメリット

- 5.1. 🌿 非抜歯で矯正が可能に

- 5.2. 🪛 自分で調整できる利便性

- 5.3. 🧽 取り外し可能で衛生的

- 5.4. 🚀 成長期の治療効果が高い

- 6. ⚠️ 拡大床の注意点・デメリット

- 6.1. ⛔ 顎骨そのものは拡がらない

- 6.2. 😟 間違った使用でオープンバイトになるリスク

- 6.3. 📉 装着時間が短いと効果が出ない

- 6.4. 💥 破損や違和感への対処法

- 6.4.1. よくあるトラブルと対策

- 7. 📆 拡大床の適応年齢と治療期間

- 7.1. 👦 ベストタイミングは5〜12歳

- 7.2. 👨🦱 成人の場合の効果と限界

- 7.2.1. 成人での使用が考慮されるケース

- 7.3. 🕒 拡大期間と固定期間の目安

- 7.3.1. 1. 拡大期間(約3か月〜6か月)

- 7.3.2. 2. 固定期間(約3か月〜6か月)

- 8. 📝 実際の症例で見る治療効果

- 8.1. 👧 小児の叢生改善(8歳・女児)

- 8.1.1. 【症状】

- 8.1.2. 【治療内容】

- 8.1.3. 【結果】

- 8.2. 👦 交叉咬合の改善(10歳・男児)

- 8.2.1. 【症状】

- 8.2.2. 【治療内容】

- 8.2.3. 【結果】

- 8.3. 🔄 マウスピース矯正との併用例

- 8.3.1. 【症状】

- 8.3.2. 【治療内容】

- 8.3.3. 【結果】

- 9. 🏥 拡大床治療を受ける前に知っておきたいこと

- 9.1. 👩⚕️ 信頼できる矯正歯科の選び方

- 9.1.1. 選ぶ際のポイント

- 9.2. 💰 費用相場と保険適用の条件

- 9.2.1. 一般的な費用の目安(2024年時点)

- 9.2.2. 保険が適用されるケース(ごく一部)

- 9.3. ⚠️ よくあるトラブルとその予防法

- 9.3.1. よくあるトラブル例

- 9.3.2. 予防のために大切なこと

- 10. ❓ よくある質問(FAQ)

- 10.1. 😵 装着時の違和感はどれくらいで慣れる?

- 10.2. 🔧 調整はどのくらいの頻度?

- 10.3. 🦷 ワイヤー矯正やマウスピースとの違いは?

- 10.4. 📉 効果が出ない場合はどうする?

- 10.4.1. よくある原因

- 10.4.2. 対応方法

- 11. 🔚 まとめ|拡大床は“抜かずに広げる”新しい選択肢

- 11.1. 🌈 成長期の非抜歯矯正に有効な装置

- 11.2. 🔍 自己管理と専門家のサポートが成功のカギ

- 12. 🏥 江戸川区篠崎で拡大床をご検討の方へ

- 13. 【動画】アデノイド顔貌

- 14. 筆者・院長

「歯を抜かずに矯正できますよ」と言われて、**拡大床(かくだいしょう)**という治療法を勧められたけれど――

「本当に安全?」「痛くないの?」「子どもに使って大丈夫?」と不安を感じる方は少なくありません。

拡大床は、主に成長期の子どもに使われる取り外し式の矯正装置で、顎の幅を広げて歯がきれいに並ぶスペースを作るという目的で使われます。正しく使用すれば、抜歯せずに歯列を整えることが可能になる、非常に優れた治療法です。

しかしその一方で、使い方を誤るとトラブルにつながることもあり、知識と管理が欠かせない装置でもあります。

この記事では、

- 拡大床の仕組みや種類

- 適応年齢と効果的な使用時期

- メリット・デメリット

- トラブルを防ぐポイント

などを矯正専門の視点からわかりやすく解説します。

「わが子の歯並びに本当に必要なのか?」

「他の治療法との違いは?」とお悩みの方も、ぜひ最後までご覧ください。

【📹 34秒】拡大床の効果と限界|歯を抜かずに歯列を広げる治療法とは?

🎯 拡大床とは?

💡 取り外し式の矯正装置|仕組みと特徴

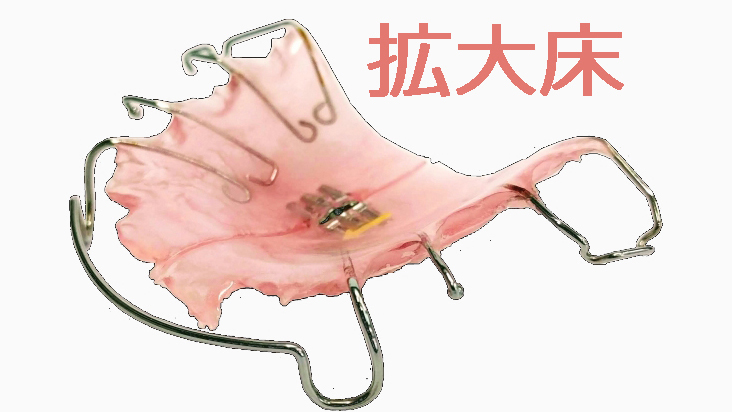

拡大床(かくだいしょう)は、歯列を横方向に広げることを目的とした矯正装置です。最大の特徴は、取り外しが可能である点。装置の中央には「拡大ネジ」があり、それを少しずつ回すことで顎の幅をゆっくりと広げていきます。

この装置は主に上顎または下顎の内側にレジン製のプレートとして設置され、日常生活では装着したまま過ごしますが、食事や歯磨き時には取り外しができるため、衛生的で使いやすいとされています。

🧠 歯列矯正における拡大床の役割

歯列が狭く、永久歯が生えるスペースが不足しているケースでは、従来は抜歯が必要とされることもありました。しかし拡大床を使えば、歯を抜かずにスペースを確保することが可能です。

特に成長期の子どもにおいては、顎骨がまだ柔軟であるため、拡大床によって自然な歯列の形成を促すことができ、将来的な抜歯リスクや大掛かりな矯正を回避できる点が大きなメリットです。

また、上下の咬み合わせがずれている「交叉咬合」や「上顎前突(出っ歯)」の改善にも有効であり、非抜歯矯正を希望する方には重要な選択肢となります。

⚙️ 装置の種類と拡大ネジの構造

拡大床にはいくつかの種類がありますが、もっとも一般的なのは以下の2つです。

- 上顎拡大床(パラタル・エキスパンションプレート)

- 下顎拡大床(シュワルツ装置)

これらには共通して中央に「拡大ネジ」が組み込まれており、専用のキーを使って数日に1回、指定方向へ回すことで装置が少しずつ拡がります。

拡大ネジの1回転で0.25mm程度広がり、1回転を3日ごと、合計で3か月程度の拡大型期間が一般的です。その後、広げた状態を固定するための「保定期間」も3か月前後設けられます。

🧒 拡大床が活躍するケース

👶 小児矯正で使う主な理由

拡大床は、成長期の子どもに最も効果を発揮する矯正装置です。子どもの顎はまだ柔らかく、骨の成長が活発なため、拡大床を用いることで無理なく顎の幅を広げることが可能です。

歯の生え変わりのタイミングで歯並びの異常が見られた場合、早期に拡大床を使用することで、抜歯をせずに永久歯がきれいに並ぶスペースを確保できる可能性が高まります。特に5歳〜12歳前後の使用開始が効果的とされています。

🦷 歯列の狭さ・叢生・交叉咬合への対応

以下のような症例において、拡大床は非常に有効です。

- 歯列が狭く、永久歯が並びきらないケース(叢生・乱ぐい歯)

- 上顎が狭く、前歯が前に突き出している場合(上顎前突)

- 上下の歯列が交差してしまっている(交叉咬合)

- 犬歯の萌出スペースが足りないケース

こうした問題に対して、拡大床を使用すれば歯の生えるスペースを確保し、自然な歯列へと導くことができます。矯正開始を早めることで、複雑なワイヤー矯正を避けられる場合もあります。

🗣 口呼吸や顎の発育への効果

歯列が狭い子どもは、鼻腔が圧迫されて口呼吸になりやすい傾向があります。拡大床によって顎の幅を広げることで、鼻腔の容積が増え、鼻呼吸がしやすくなるという報告もあります。

また、顎の拡大により舌の位置が安定しやすくなり、正しい飲み込み方や発音の改善にもつながることがあります。これは、単なる歯並びの矯正にとどまらず、お子さまの全身の発育サポートにもなる重要な側面です。

🧑 成人にも適用できる?慎重に使うべき症例とは

成人でも、非抜歯で矯正を進めたい方や軽度の歯列の狭さを改善したい方には拡大床が使われることがあります。

ただし、成人の場合はすでに顎の骨の成長が止まっているため、拡大床だけで顎骨自体を拡大することは困難です。拡大できるのは歯列の傾き(内側に倒れた歯)を起こす程度に限られます。

また、使用法を誤るとオープンバイト(前歯が噛み合わない)や噛み合わせの不調を引き起こすリスクもあるため、症例を正しく診断し、専門的な管理のもとで慎重に使用する必要があります。

🛠 拡大床の種類と使い方

🧰 上顎・下顎の拡大床(シュワルツ装置)とは?

拡大床には、上顎用と下顎用の2タイプがあり、それぞれ目的や構造が若干異なります。

- 上顎拡大床:上顎の歯列弓(アーチ)を左右に広げる目的で使用されます。レジン製のプレートに「拡大ネジ」が組み込まれており、中央のネジを回すことで装置が外側に広がります。

- 下顎拡大床(シュワルツ装置):下顎用は比較的軽度なケースに用いられ、歯列を外側に押し出すように拡大します。こちらも同様に中央のネジを使って拡大します。

いずれの装置も取り外し可能で、患者自身や保護者が毎日の管理や調整を行う点が特徴です。装着時の違和感も少なく、成長期の子どもに最適です。

🔁 ネジの回し方・回転頻度とタイミング

拡大床の要となるのが中央の「拡大ネジ」です。このネジを専用のキーで定期的に回すことで、装置が左右に広がり、顎の拡大を促します。

🛠 調整方法

- 清潔な手で装置を外します。

- 専用キーをネジ穴に差し込みます。

- 歯科医の指示に従って、前方または後方に1回転の1/4~1/2を目安に回します。

- 回した後はキーをしっかり抜き、装置を装着します。

📅 調整頻度の目安

- 1回転を3日ごとに回すのが一般的(※症例により異なります)

- 通常、3か月程度の拡大型期間と、同じく3か月程度の保定期間が設けられます

💡※過剰な調整は痛みや噛み合わせのズレを引き起こすため、必ず歯科医の指示通りに行うことが大切です。

🪥 毎日の清掃・保管のポイント

拡大床は毎日外して清掃できるため、他の固定式矯正装置に比べて清潔を保ちやすいのが利点です。

🧽 清掃の手順

- 柔らかい歯ブラシを使い、水またはぬるま湯で優しく洗浄します

- 歯磨き粉は研磨剤が含まれているため使用せず、必要なら中性洗剤か装置専用洗浄剤を使用します

- 洗浄後はよく水で流し、自然乾燥させてから保管します

📦 保管方法の注意点

- 使用しないときは、通気性の良い専用ケースに保管

- 高温や直射日光、湿度の高い場所は避けましょう

- ケース内が湿っている場合は、定期的に乾燥させてカビや臭いを防ぎます

👂ポイント:清掃を怠ると、装置に歯垢やバクテリアが溜まり、口臭や虫歯リスクが高まります。毎日のケアを習慣にしましょう。

✅ 拡大床のメリット

🌿 非抜歯で矯正が可能に

拡大床の最大の魅力は、歯を抜かずに矯正治療ができる可能性があることです。

歯並びが悪くなる主な原因のひとつが、顎の幅が狭くて歯が並ぶスペースが足りないこと。この問題を、従来は「抜歯」で対応していましたが、拡大床を使えば顎の幅そのものを広げることでスペースを確保できます。

その結果、健康な永久歯を抜かずに済むケースが増え、将来的なかみ合わせやフェイスラインのバランスも自然な形に保てます。

🪛 自分で調整できる利便性

拡大床は、中央の拡大ネジを患者または保護者が自宅で調整する装置です。これにより、以下のようなメリットが得られます。

- 歯科医院への通院回数が少なくて済む

- 自宅で簡単にメンテナンスができる

- スケジュールに合わせて柔軟に管理できる

もちろん、歯科医の指示に従って安全に調整する必要がありますが、家庭でできる矯正装置として忙しいご家庭にも支持されています。

🧽 取り外し可能で衛生的

拡大床は食事や歯磨きの際に取り外せるため、口腔内を清潔に保ちやすいという利点があります。

- 食べかすが詰まらず、むし歯や歯周病のリスクを減らせる

- 装置そのものも水洗いできるため、清潔を保ちやすい

- スポーツや学校行事など、必要に応じて外すことも可能

これにより、子どもにも使いやすく、ストレスを最小限に抑えた矯正生活が送れます。

🚀 成長期の治療効果が高い

成長期の子どもは、顎の骨が柔らかく成長中です。この時期に拡大床を使うことで、自然な発育に合わせて歯列を無理なく拡大でき、治療の効果が出やすくなります。

- 顎の発育をサポートし、顔全体のバランスが整う

- 正しい呼吸や発音の形成にもよい影響を与える

- 成長を味方につけた“効率的な矯正”が可能

📌 特に永久歯が生え始める前の5〜12歳ごろに使用を始めることで、将来的な抜歯や複雑な矯正を避けられる可能性が高まります。

⚠️ 拡大床の注意点・デメリット

⛔ 顎骨そのものは拡がらない

拡大床は、歯列の幅を拡げることは可能ですが、顎の骨そのものを拡大する力はありません。特に成人の場合は骨の成長が止まっているため、骨格的な問題のある症例では限界があります。

たとえば「骨が小さい」「上下顎のバランスが悪い」などの骨格的な問題には、拡大床だけでは対応しきれず、外科矯正や他の矯正装置との併用が必要になる場合があります。

📌 専門的な診断を受け、拡大床が本当に適しているのかを見極めることが大切です。

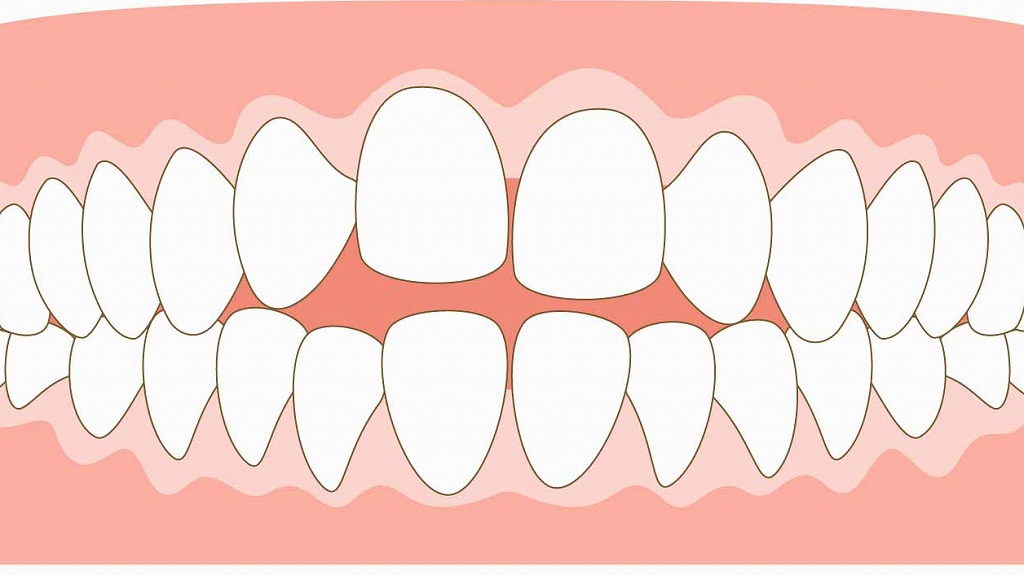

😟 間違った使用でオープンバイトになるリスク

拡大床は、ネジの回転方向や装着時間など、患者側で管理する要素が多いため、誤った使用によって咬み合わせのトラブルを招くことがあります。

そのひとつが「オープンバイト(開咬)」です。これは、前歯が噛み合わず隙間ができる状態で、次のような原因で起こる可能性があります。

- 拡大ネジの調整を急激に行った

- 必要以上に顎を広げてしまった

- 正しい咬合誘導がされなかった

💡 拡大床はシンプルに見えますが、設計・診断・フォローの技術が問われる装置です。安易な使用は避け、信頼できる矯正専門医に任せましょう。

⚠️拡大床のトラブルを見る 外部リンク

📉 装着時間が短いと効果が出ない

拡大床は、毎日一定時間以上の装着が必須です。目安としては1日20時間以上が推奨されており、これを守らなければ予定通りに拡大が進まず、治療が長引いたり効果が出なかったりするリスクがあります。

特に子どもは、最初の違和感から装着を嫌がることもあるため、保護者がしっかりと管理・サポートすることが大切です。

👂 矯正治療は「続けること」が最大のポイント。習慣化の工夫やモチベーション維持も重要になります。

💥 破損や違和感への対処法

拡大床は取り外し可能な装置のため、取り扱いを誤ると破損や変形が起こることがあります。また、装着初期には異物感や軽い痛みを伴うことも。

よくあるトラブルと対策

- ネジ部分の破損やゆるみ → 無理な力で調整しない。違和感があればすぐ歯科医院へ

- 装置がきつくて入らない/緩い → 顎の変化に装置が合っていない可能性があるため、再調整が必要

- 違和感や発音のしづらさ → 1〜2週間で慣れることが多いが、強い痛みがある場合は装着を中断し、医師に相談

💡 定期的なチェックと、少しでも気になる症状があれば早めの相談が安心につながります。

📆 拡大床の適応年齢と治療期間

👦 ベストタイミングは5〜12歳

拡大床の使用に最も適しているのは、5歳〜12歳の成長期の子どもです。この時期は顎の骨がまだ柔らかく、自然な成長に合わせて無理なく歯列や顎の幅を広げることができるからです。

とくに以下のような状態が見られるお子さんは、早めの相談がおすすめです。

- 永久歯が生えるスペースが不足している

- 上顎が狭くて前歯が突出している(上顎前突)

- 下顎が上顎より外に出ている(交叉咬合)

この時期に治療を始めることで、将来的な抜歯や大がかりな矯正を回避できる可能性が高まります。

👨🦱 成人の場合の効果と限界

拡大床は成人にも使用できる場合がありますが、成長期とは異なり顎の骨格がすでに完成しているため、効果に限界があります。

成人での使用が考慮されるケース

- 非抜歯で矯正を希望している

- 軽度の歯列の狭さや叢生を改善したい

- 審美目的で歯列をわずかに広げたい

ただし、顎の骨自体を広げることはほぼ不可能で、歯を外側に傾けて歯列の幅を広げる程度にとどまります。また、誤った使い方による咬合異常やオープンバイトのリスクもあるため、経験豊富な矯正専門医による診断が必須です。

🕒 拡大期間と固定期間の目安

拡大床の治療には、以下の2つの期間があります。

1. 拡大期間(約3か月〜6か月)

- 中央のネジを3日に1回ほど回して、少しずつ歯列を広げる

- 症例によって期間は異なるが、多くは3〜6か月程度で拡大が完了

2. 固定期間(約3か月〜6か月)

- 拡大後の歯列を安定させるために、同じ装置をそのまま装着して保持

- この間も装着時間をしっかり守ることが重要

📌 治療全体で約半年〜1年ほどが目安になりますが、症状の重さや年齢によって変動します。定期的なチェックと調整を受けながら、計画的に進めていくことが成功のカギです。

📝 実際の症例で見る治療効果

👧 小児の叢生改善(8歳・女児)

【症状】

前歯が斜めに生えており、上下の歯が重なっている**叢生(乱ぐい歯)**の状態。上顎が狭く、前歯が前に飛び出すように生えていた。

【治療内容】

- 上顎に拡大床を装着

- 3日に1回、保護者が拡大ネジを調整

- 拡大期間:3か月 → 固定期間:3か月

【結果】

6か月後には前歯が正しい位置に自然に並び、抜歯をせずにスペース確保に成功。見た目だけでなく、咬み合わせも改善され、発音の明瞭さも向上しました。

👦 交叉咬合の改善(10歳・男児)

【症状】

上顎が狭く、下顎の奥歯が外側に位置している交叉咬合(クロスバイト)。このまま放置すると顔の非対称や顎のズレが懸念されるケース。

【治療内容】

- 上顎に拡大床を装着し、顎の横幅を広げる

- 成長期の柔軟な骨格を利用して早期に拡大開始

- 拡大期間:4か月、保定:2か月

【結果】

1年以内に上下の歯列のバランスが整い、顎のずれも改善。笑顔や横顔の印象も自然になり、審美的にも大きな変化が得られました。

🔄 マウスピース矯正との併用例

【症状】

12歳・女児。軽度の叢生があり、見た目にも配慮して目立たない矯正を希望。顎の幅がやや狭く、マウスピース矯正のみではスペース不足と判断されたケース。

【治療内容】

- まず拡大床で顎幅を広げる(4か月)

- 拡大終了後に**マウスピース矯正(インビザライン)**に移行

- 全体治療期間:約1年

【結果】

自然な歯列と見た目を両立しながら矯正が完了。痛みも少なく、本人も前向きに装着を継続できました。複数装置の併用により高い満足度が得られた症例です。

🏥 拡大床治療を受ける前に知っておきたいこと

👩⚕️ 信頼できる矯正歯科の選び方

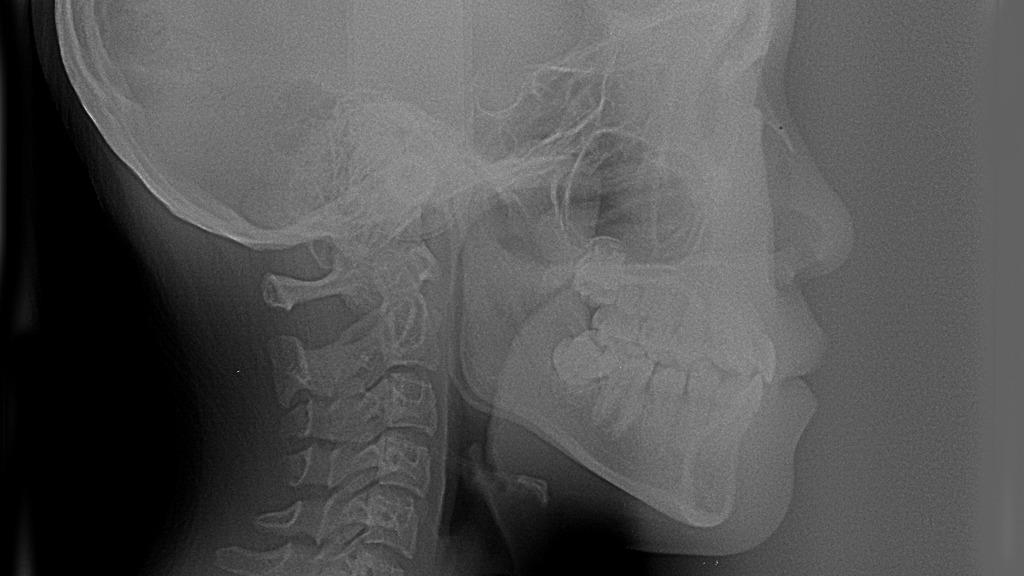

拡大床はシンプルに見えて、診断・設計・経過管理まで高い専門性が求められる矯正装置です。成功させるには、経験豊富な矯正歯科医のもとで治療を受けることが最重要です。

選ぶ際のポイント

- ✅ 日本矯正歯科学会の認定医・専門医であるか

- ✅ 拡大床に関する**治療実績(症例写真や患者の声)**が掲載されているか

- ✅ セファロ(頭部X線)による精密診断を行っているか

- ✅ 無理な押し付けではなく、丁寧なカウンセリングで方針を一緒に決めてくれるか

📌 矯正治療は長期間にわたるため、信頼できる歯科医師との相性も大切です。まずは無料相談などを活用して、不安や疑問を遠慮なく伝えましょう。

💰 費用相場と保険適用の条件

拡大床の治療費は自費診療(保険外診療)で行われることが一般的です。ただし、一部例外もあるため確認が必要です。

一般的な費用の目安(2024年時点)

- 拡大床単体:5〜15万円前後(片顎)

- 拡大床+矯正治療全体:30〜80万円以上(症例により変動)

保険が適用されるケース(ごく一部)

- 顎変形症など、外科的手術が必要とされる場合

- 特定の疾患(唇顎口蓋裂など)に関連した矯正

- 厚生労働省指定の施設での治療

📌 費用や分割払い、キャンセル規定などは、事前に見積もりや契約書で明示してもらうことがトラブル防止の鍵です。

⚠️ よくあるトラブルとその予防法

拡大床は患者自身が調整・管理する場面が多く、使用方法や判断ミスによるトラブルが少なくありません。

よくあるトラブル例

- ❌ ネジの回しすぎ・方向ミスで歯列に悪影響

- ❌ 装着時間が足りず、治療が進まない

- ❌ 装置が破損し、追加費用が発生

- ❌ オープンバイト(前歯が噛み合わない)になった

予防のために大切なこと

- 📖 使用方法を丁寧に説明してくれる医院を選ぶ

- 📅 定期的な通院(1か月ごと)で経過をチェック

- 📞 違和感や疑問があればすぐに相談できる体制があるか

💡 拡大床は“自己管理型の装置”だからこそ、適切な指導とアフターサポートが成功の鍵になります。

❓ よくある質問(FAQ)

😵 装着時の違和感はどれくらいで慣れる?

拡大床を装着した直後は、異物感や発音のしづらさを感じる方が多いですが、通常は1〜2週間ほどで慣れます。

- 初めは「しゃべりづらい」「違和感がある」と感じることが多い

- 数日経つと舌の動きが順応し、発音もしやすくなる

- 圧迫感がある場合でも、強い痛みでなければ通常の反応

💡もし装着時に鋭い痛みや装置のズレを感じた場合は、無理せず歯科医に相談しましょう。

🔧 調整はどのくらいの頻度?

拡大床の中央にあるネジは、歯科医の指示に従って数日おきに回します。一般的な調整スケジュールは以下の通りです。

- 📅 1回転を3日おきに行うのが一般的(1回転=約0.25mmの拡大)

- 🗓 通院頻度は月に1回程度で状態をチェック

- ⏱ 装着時間は1日20時間以上が目安

📌 誤った調整はトラブルのもと。必ず歯科医院の指示に従うことが大切です。

🦷 ワイヤー矯正やマウスピースとの違いは?

| 比較項目 | 拡大床 | ワイヤー矯正 | マウスピース矯正 |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 顎を広げてスペースを作る | 歯を移動して歯列を整える | 目立ちにくく取り外し可能 |

| 装置のタイプ | 取り外し式 | 固定式 | 取り外し式 |

| 衛生管理 | しやすい | やや難しい | しやすい |

| 適応年齢・症例 | 小児に最適、軽度〜中等度向き | 幅広い症例に対応 | 軽度〜中等度向き |

| 費用感 | 比較的安価 | 中〜高額 | 中〜高額 |

📌 拡大床は主に“スペースを作る”装置であり、歯そのものの細かい移動はワイヤー矯正やマウスピースと併用することがあります。

📉 効果が出ない場合はどうする?

拡大床の効果が思うように出ない原因は、以下のようなものが考えられます。

よくある原因

- ⏱ 装着時間が足りていない

- 🔁 ネジの調整ミスや頻度のズレ

- ❌ 顎骨の成長が不十分(成人の場合)

- ⚠️ 症例に適さない装置を選んでいる

対応方法

- 装着時間・調整方法を再確認し、正しく使えているかチェック

- 効果が見られない場合は、装置の再設計や治療方針の見直しが必要

- 歯科医に早めに相談し、他の矯正法(ワイヤー・マウスピース等)との併用を検討

📌 拡大床は「自己管理」がカギ。定期的な通院と、ちょっとした違和感の放置を避けることが成功のポイントです。

🔚 まとめ|拡大床は“抜かずに広げる”新しい選択肢

🌈 成長期の非抜歯矯正に有効な装置

拡大床は、歯を抜かずに歯列のスペースを確保できる画期的な矯正装置です。特に顎の成長が活発な5〜12歳の小児期に使用することで、無理なく自然な歯並びを形成することが可能です。

- 顎を広げてスペースをつくる

- 将来の抜歯や大がかりな矯正を予防

- 咬み合わせ・呼吸・発音の発達にも好影響

📌 見た目の改善だけでなく、成長全体をサポートする治療として、多くの保護者から選ばれています。

🔍 自己管理と専門家のサポートが成功のカギ

拡大床は、自宅での調整や毎日の装着管理が必要な“自己管理型の矯正装置”です。そのため、患者や保護者の協力が治療の成功に直結します。

- 毎日の装着時間(20時間以上)を守る

- ネジの回し方や頻度を正確に実施する

- 定期的な通院とチェックを欠かさない

🔑 とはいえ、独りで悩まず、困ったときはすぐに相談できる環境があれば安心。専門的な知識と経験を持つ歯科医師のサポートと併せて進めていくことで、失敗のリスクを最小限に抑えられます。

🏥 江戸川区篠崎で拡大床をご検討の方へ

当院では、江戸川区篠崎エリアで拡大床を使った小児矯正に多数の実績があります。

「歯を抜かずにきれいな歯並びを目指したい」「子どもの歯並びが心配」とお悩みの保護者さまへ、成長期の大切な時期に合わせたやさしい矯正治療をご提供しています。

- 🦷 拡大床による非抜歯矯正に対応

- 👩⚕️ 矯正専門医による丁寧なカウンセリング

- 📷 セファロによる精密診断で安心の治療計画

- 👨👩👧 平日・土日も診療/篠崎駅から徒歩圏内

「矯正はまだ早いかな?」「費用が心配…」という方も、まずは無料相談をご利用ください。

お子さまの未来の笑顔のために、今できる最良の選択肢をご提案いたします。

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。