- 1. 【📹 35秒】悪い歯並びとは?原因・リスクを解説

- 2. ✅ 悪い歯並び(不正咬合)とは?

- 2.1. 📖 歯並びが悪い=見た目だけの問題じゃない

- 2.2. 🔍 よくある不正咬合の種類と症状一覧

- 2.2.1. 😬 出っ歯(上顎前突)

- 2.2.2. 🦷 受け口(下顎前突)

- 2.2.3. 😯 すきっ歯(空隙歯列)

- 2.2.4. 🧛 八重歯・叢生(ガタガタの歯並び)

- 2.2.5. 😬 開咬(オープンバイト)

- 2.2.6. 👄 過蓋咬合(ディープバイト)

- 2.2.7. 🔄 交叉咬合(クロスバイト)

- 3. 🧬 悪い歯並びの原因とは?

- 3.1. 🧒 子どもの生活習慣によるもの

- 3.1.1. 👶 指しゃぶり・口呼吸・頬杖などのクセ

- 3.1.2. 🍽 離乳食の進め方や授乳の影響

- 3.2. 👶 顎の発育や舌の使い方の問題

- 3.3. 🧬 遺伝や親知らずの影響

- 3.4. ⏳乳歯の早期喪失や生え変わりの影響

- 3.5. ↩️親知らずが原因で歯並びが悪くなることも?

- 4. ⚠️ 悪い歯並びがもたらす健康リスク

- 4.1. 🙍♀️ 見た目のコンプレックス・心理的影響

- 4.2. 🍴 咀嚼・発音・消化への悪影響

- 4.3. 🦷 虫歯・歯周病のリスク上昇

- 4.4. 🦵 顎関節症や姿勢のゆがみ

- 4.5. 🏃♂️ スポーツパフォーマンスの低下にも関係

- 5. 🛠 悪い歯並びの治療法|矯正の種類と特徴

- 5.1. 🧷 ワイヤー矯正(表側・裏側)のメリット・デメリット

- 5.2. 🫥 マウスピース矯正(インビザラインなど)

- 5.3. 🧩 部分矯正でできること・できないこと

- 5.4. 🔪 外科手術が必要なケースとは?

- 5.5. 💎 矯正以外の選択肢(セラミック・ラミネートなど)

- 6. 💰 矯正治療にかかる費用と期間

- 6.1. 📊 治療法ごとの費用相場一覧(総額目安)

- 6.2. 🧾 保険適用になるケースとは?

- 6.2.1. ✅ 保険が適用される主なケース

- 6.3. 📅 治療完了までのスケジュールと流れ

- 7. 👩⚕️ 年齢別の矯正治療のポイント

- 7.1. 🧒 子どもの矯正|成長期を活かす治療とは?

- 7.1.1. 子どもの矯正の特徴

- 7.2. 👩💼 大人の矯正|50代からでも遅くない!

- 7.2.1. 大人の矯正の特徴

- 7.3. 🧓 高齢者の矯正で気を付けること

- 7.3.1. 高齢者矯正の注意点

- 8. 🧘 自分でできる歯並び改善・予防法

- 8.1. 👅 舌の正しい位置とMFT(口腔筋機能療法)

- 8.1.1. ✔ 舌のトレーニング「MFT(口腔筋機能療法)」

- 8.2. 🫁 口呼吸を改善し鼻呼吸にする習慣

- 8.2.1. ✔ 鼻呼吸を習慣づけるために

- 8.3. 🥕 よく噛む生活で顎を育てる食習慣

- 8.3.1. ✔ 顎を育てるおすすめの食材

- 8.4. 🧸 姿勢・頬杖・寝相の見直しで防げる歪み

- 8.4.1. ✔ 歯並びを悪くするNG習慣

- 9. ❓ よくある質問(Q&A)

- 9.1. 😣 矯正は痛い?慣れるまでの期間は?

- 9.1.1. ✔ 痛みを和らげるために

- 9.2. 🧑🎤 顔は変わる?横顔や輪郭への影響は?

- 9.3. 🔁 矯正後に後戻りするのはなぜ?

- 9.3.1. ✔ 後戻りを防ぐには?

- 9.4. 🍬 矯正中に避けたい食べ物は?

- 9.4.1. ❌ 避けたほうがよいもの

- 9.5. ✔ 矯正中におすすめの食べ物

- 9.6. 🕒 何歳から矯正は可能?最適なタイミングは?

- 9.6.1. ✔ 年齢別のポイント

- 10. 📝 まとめ|正しい歯並びは一生の財産

- 10.1. ✔️ 見た目・健康・自信のすべてに直結する「歯並び」

- 10.2. 💡 まずは相談から。早めのケアが未来を変える

- 10.3. 🏥 信頼できる矯正歯科医院で、自分に合った治療を

- 11. 江江戸川区篠崎で「悪い歯並び」にお悩みの方|矯正治療で理想の笑顔を!

- 12. 【動画】アデノイド顔貌

- 13. 筆者・院長

歯並びが気になっていても、「どこからが悪い歯並びなの?」「本当に治療が必要?」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

実は、歯並びの乱れは見た目だけでなく、噛み合わせ・発音・全身の健康にも深く関係しています。

本記事では、悪い歯並びの種類や原因、体への影響、矯正治療の方法や費用まで、歯科の専門知識をもとにわかりやすく解説します。お子さまから大人まで、歯並びに悩むすべての方に役立つ情報をお届けします。

【📹 35秒】悪い歯並びとは?原因・リスクを解説

✅ 悪い歯並び(不正咬合)とは?

📖 歯並びが悪い=見た目だけの問題じゃない

「悪い歯並び」と聞くと、多くの方が見た目の印象を思い浮かべますが、実はそれだけではありません。不正咬合(ふせいこうごう)と呼ばれる歯並びの乱れは、咀嚼機能の低下、発音障害、虫歯・歯周病のリスク増加、顎関節への負担など、全身の健康にも深く関係しています。

さらに、歯並びの悪さは自信の喪失や対人関係への影響など、心理的なストレスの原因にもなります。つまり、歯並びの乱れは「見た目」だけでなく、「機能」「健康」「心」すべてに影響を及ぼす問題なのです。

🔍 よくある不正咬合の種類と症状一覧

不正咬合にはいくつかのパターンがあり、それぞれ異なる原因とリスクを持ちます。

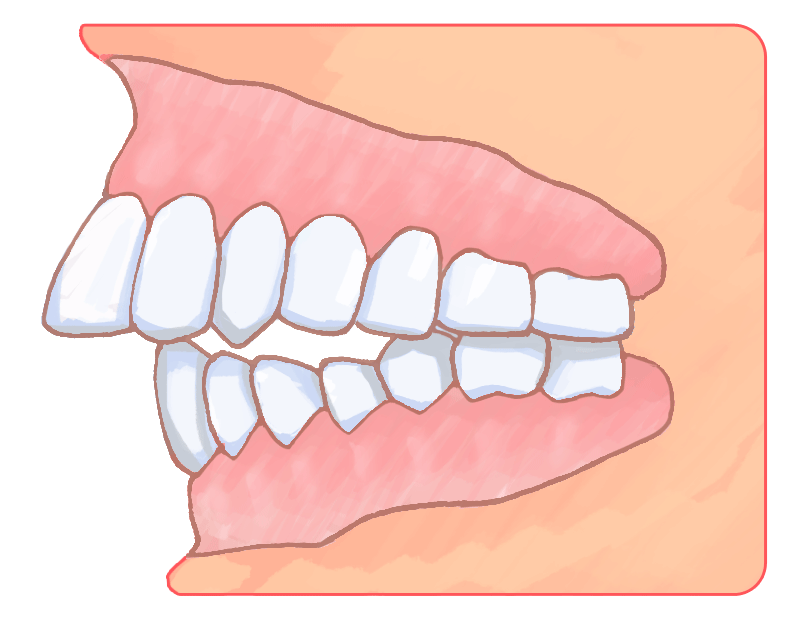

😬 出っ歯(上顎前突)

上の前歯が前に出ている状態で、口が閉じにくくなり、転倒時に歯を折るリスクも高くなります。舌癖や指しゃぶりなどの習慣が原因になることも。

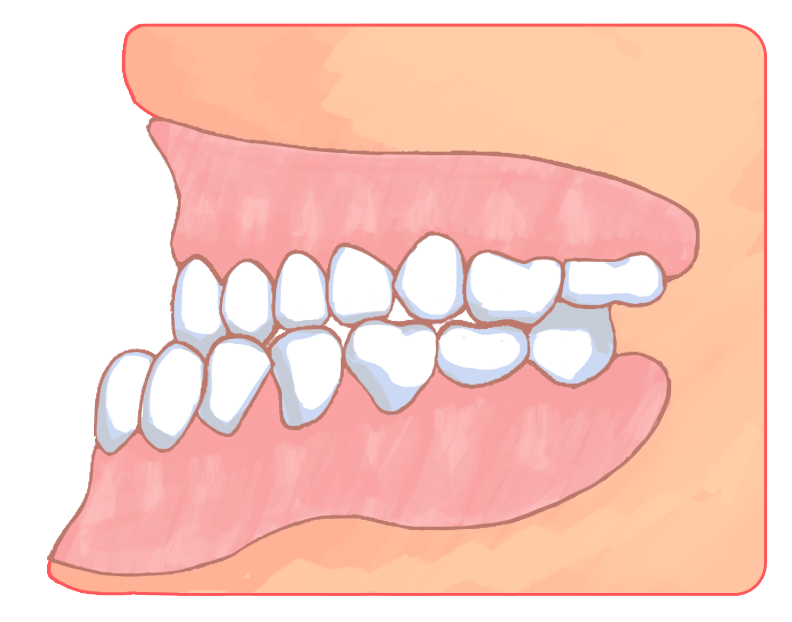

🦷 受け口(下顎前突)

下の歯が上の歯より前に出ている状態で、発音障害や顎の歪み、見た目のコンプレックスにつながります。重度の場合は外科的矯正が必要なことも。

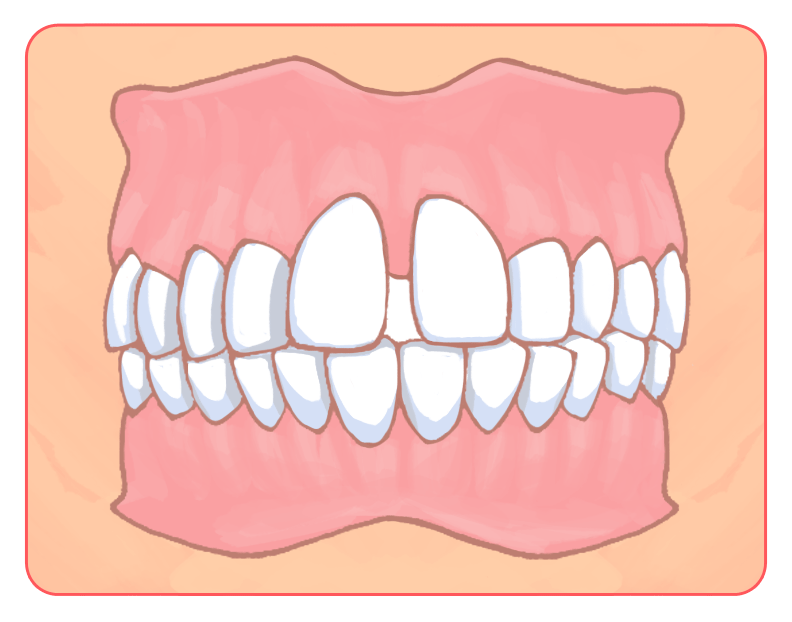

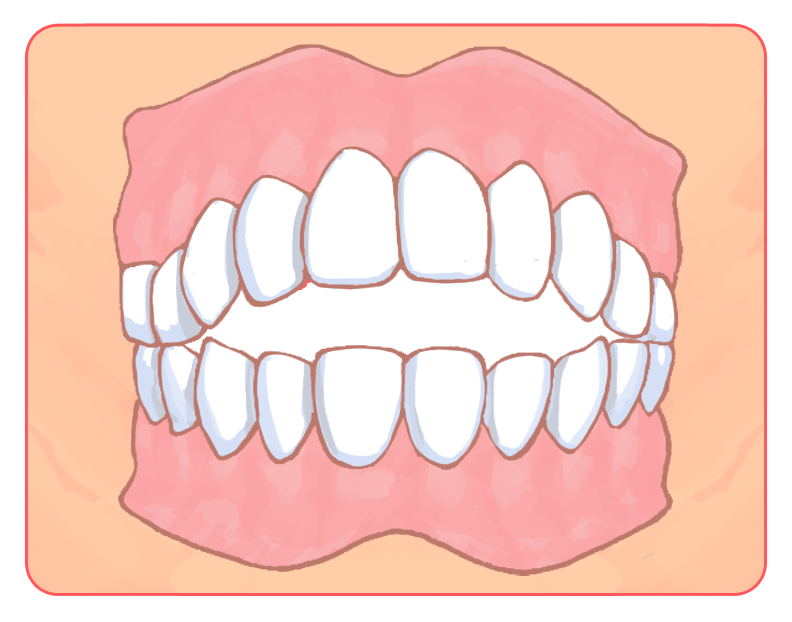

😯 すきっ歯(空隙歯列)

歯と歯の間に隙間があり、発音が不明瞭になるほか、食べ物が詰まりやすく虫歯リスクも上昇します。

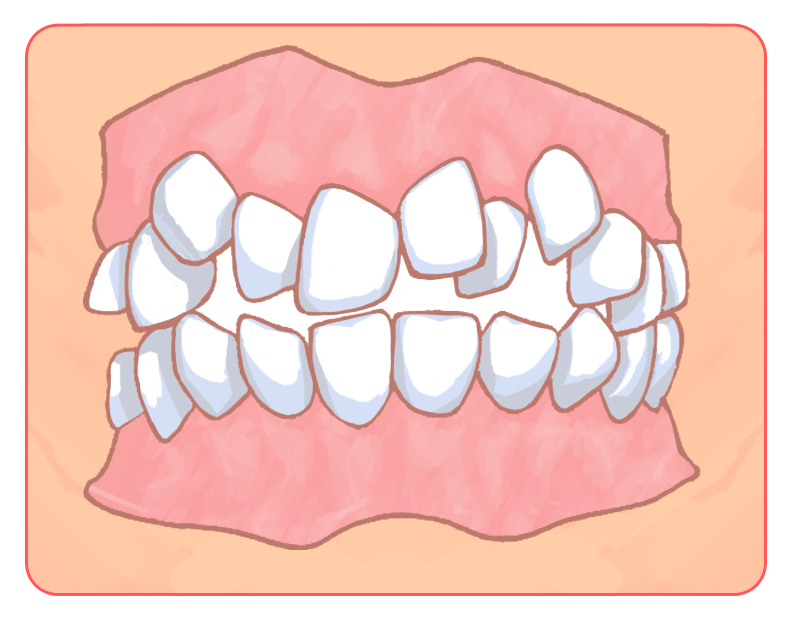

🧛 八重歯・叢生(ガタガタの歯並び)

歯が重なり合って生えている状態で、歯磨きがしにくく虫歯や歯周病の原因になります。日本では八重歯が「かわいい」とされることもありますが、医学的には改善が望ましいです。

😬 開咬(オープンバイト)

上下の前歯が噛み合わず、常に隙間がある状態です。食べ物を前歯で噛み切るのが困難で、サ行・タ行の発音に支障が出やすくなります。

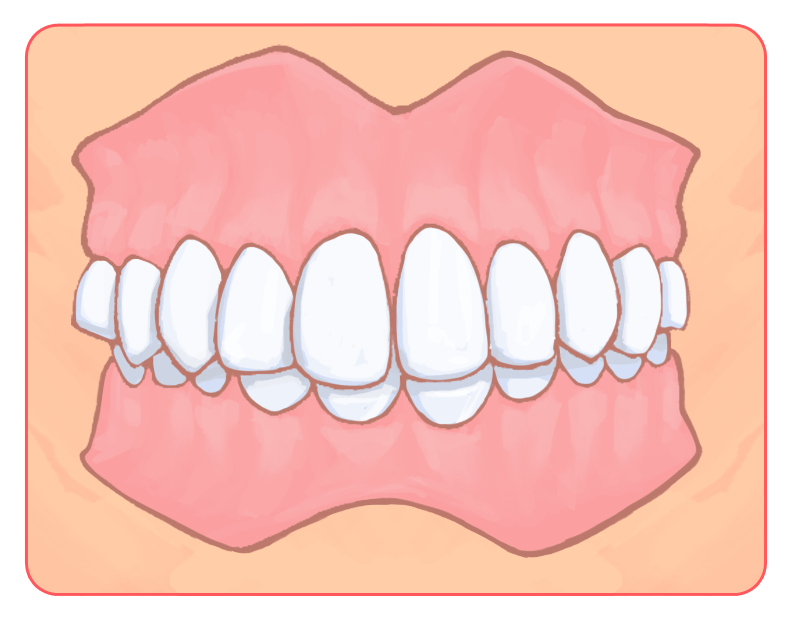

👄 過蓋咬合(ディープバイト)

上の歯が下の歯を覆いすぎている状態で、顎関節症や歯肉へのダメージの原因になることがあります。

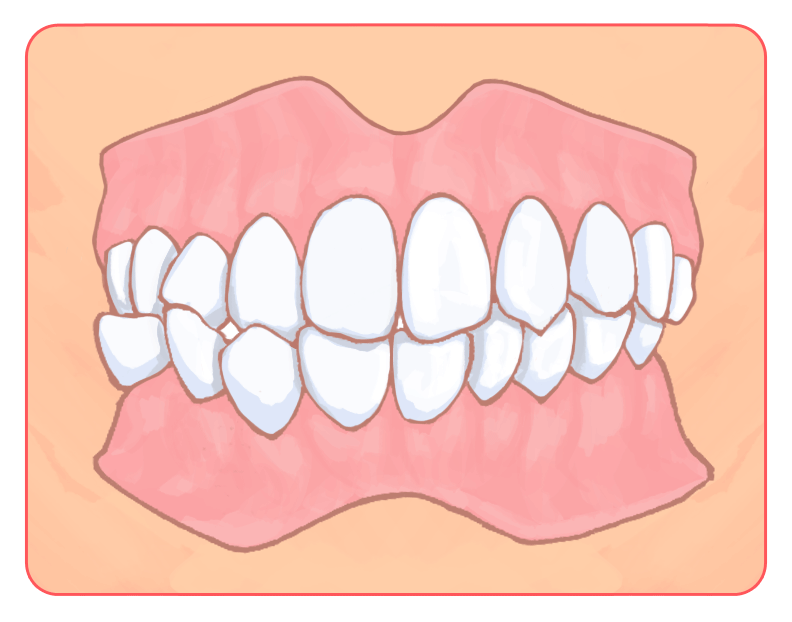

🔄 交叉咬合(クロスバイト)

上下の歯の噛み合わせが左右にズレている状態です。顔の左右非対称や顎関節の負担増加につながるため、早期治療が重要です。

🧬 悪い歯並びの原因とは?

悪い歯並び(不正咬合)は、遺伝的な要因だけでなく、子どもの頃の生活習慣や顎・舌の使い方など、さまざまな要素が複雑に絡み合って起こります。以下に代表的な原因をわかりやすく解説します。

🧒 子どもの生活習慣によるもの

👶 指しゃぶり・口呼吸・頬杖などのクセ

3歳頃までの指しゃぶりは正常ですが、4歳以降も続くと歯並びに悪影響を与えます。上の前歯が前方に押し出され、「出っ歯」や「開咬」の原因になります。

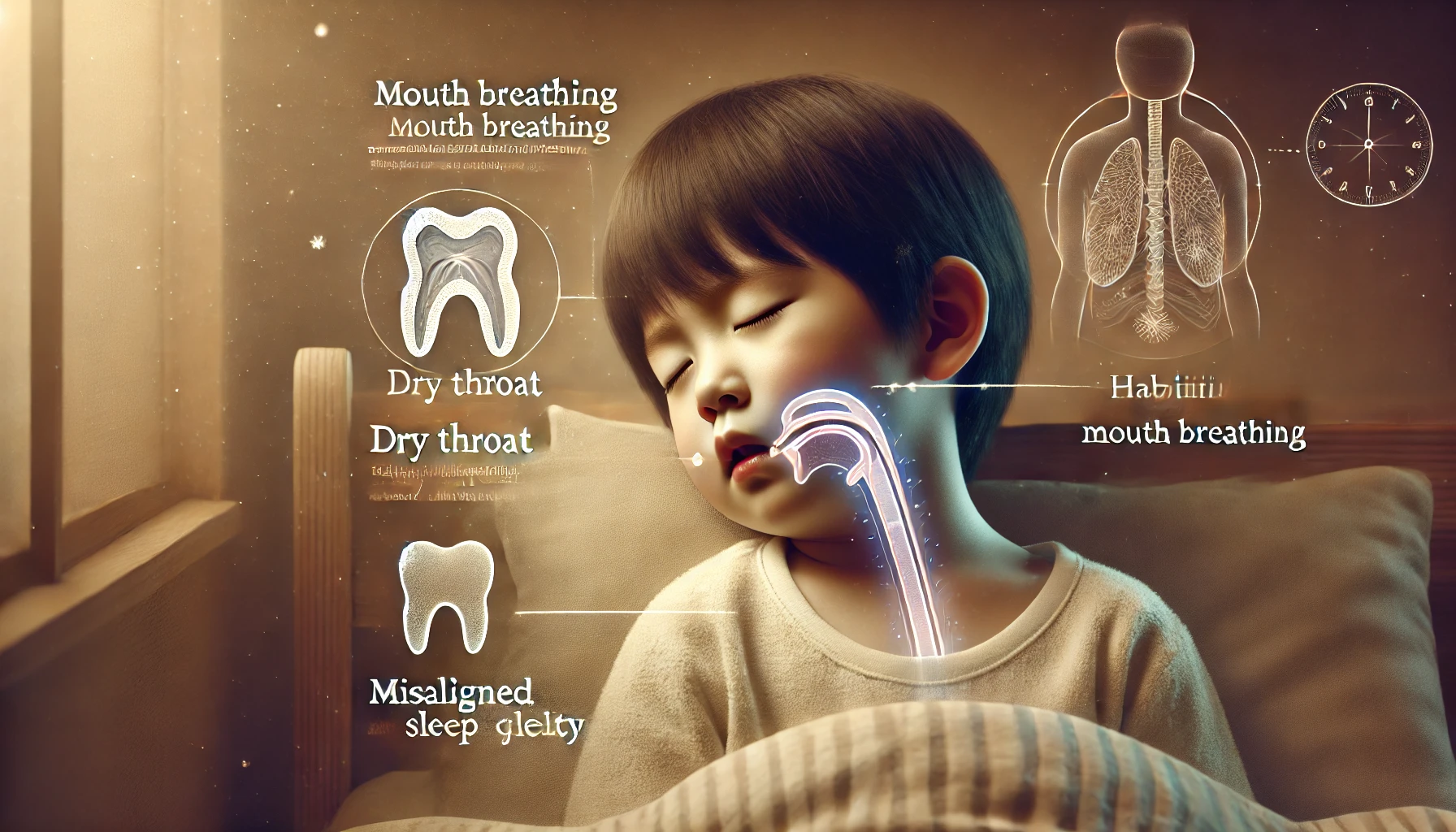

また、鼻づまりなどで口呼吸が習慣化すると、舌の位置が下がり、上顎の成長が妨げられます。頬杖やうつ伏せ寝などの体癖も、顎の骨格に左右差を生じさせ、「交叉咬合(ズレた噛み合わせ)」につながることがあります。

🍽 離乳食の進め方や授乳の影響

離乳食を与える際に「飲み込ませる」ばかりではなく、「しっかり噛ませる」ことが重要です。柔らかい物ばかりだと顎が十分に発達せず、歯が並ぶスペースが確保できなくなります。

また、母乳育児は舌や口周りの筋肉の発達に有利とされており、哺乳の方法が不正咬合のリスクに影響するとも言われています。

👶 顎の発育や舌の使い方の問題

現代の食事は柔らかく加工された食品が多く、咀嚼回数の減少が顎の発達不足につながっています。顎が小さいと、歯がきれいに並びきらず「叢生(ガタガタの歯並び)」になるリスクが上がります。

また、**舌の位置が常に下がっている(低位舌)**と、上顎の発育が不十分になり、出っ歯や開咬を引き起こす原因に。舌の正しい位置(スポットポジション)を保つことは、歯並び形成において非常に重要です。

🧬 遺伝や親知らずの影響

歯並びは骨格や歯の大きさなどの遺伝的な特徴も強く影響します。たとえば、顎が小さくて歯が大きい家系では、叢生になりやすくなります。

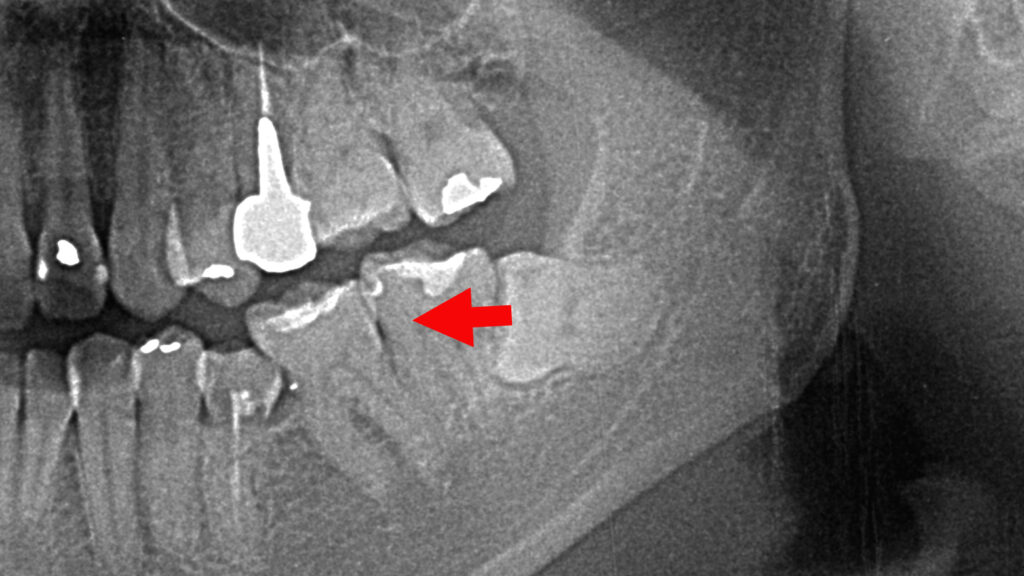

また、**親知らず(第三大臼歯)**が斜めに生えたり、スペースがない状態で生えてくると、前歯を圧迫し歯並びが崩れることがあります。特に矯正治療後に親知らずの影響で歯が動いてしまう「後戻り」も少なくありません。

⏳乳歯の早期喪失や生え変わりの影響

乳歯が早く抜けたり、永久歯の生え変わりがスムーズに進まないと、歯並びに悪影響を与えることがあります。

↩️親知らずが原因で歯並びが悪くなることも?

親知らず(第三大臼歯)が生えることで、歯並びが乱れる原因になることがあります。

⚠️ 悪い歯並びがもたらす健康リスク

歯並びの乱れは、見た目だけでなく、全身の健康や日常生活にも深刻な影響を及ぼします。以下に代表的なリスクを詳しく紹介します。

🙍♀️ 見た目のコンプレックス・心理的影響

歯並びは顔の印象を大きく左右する要素です。前歯の出っ張りやすきっ歯、ガタガタの歯並びは、笑顔に自信が持てなくなり、人前で口元を隠す癖がついてしまうこともあります。

また、見た目へのコンプレックスは、自己肯定感の低下や対人関係の不安にもつながるため、放置すると心の健康に影響を与えることもあります。

🍴 咀嚼・発音・消化への悪影響

歯並びが悪いと、正しい発音がしにくくなることがあります。

歯並びが悪いと、食べ物をうまく噛み切れなかったり、片側の歯ばかり使って咀嚼するようになります。これは消化器官に負担をかけ、胃もたれ・便秘・栄養バランスの偏りといった体調不良を引き起こすこともあります。

また、すきっ歯や開咬などは、サ行やタ行が発音しにくくなる原因になります。とくに接客業・教育関係など、人前で話す機会が多い方には大きなストレスとなることがあります。

🦷 虫歯・歯周病のリスク上昇

歯並びが悪いと、歯磨きがしにくくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

叢生(ガタガタの歯並び)や八重歯は、歯と歯の隙間が多くなり、歯ブラシが届きにくくなります。その結果、プラークや食べカスが残りやすく、虫歯や歯周病のリスクが格段に上昇します。

歯周病が進行すると、歯を支える骨が溶けてしまい歯を失うリスクにもつながります。矯正治療で歯並びを整えることで、歯のクリーニング効果も大幅に向上します。

🦵 顎関節症や姿勢のゆがみ

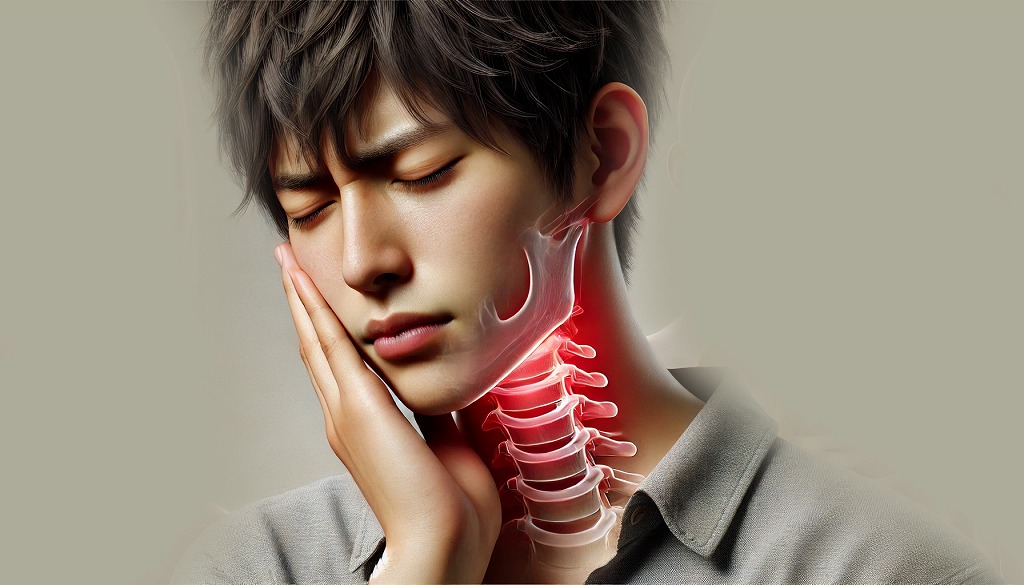

噛み合わせが悪いと、顎の関節にアンバランスな力がかかり、顎関節症を引き起こすことがあります。顎の開閉時に「カクカク音が鳴る」「口が開きづらい」「顎が痛い」などの症状が出ることも。

また、噛み合わせのズレは体全体のバランスにも影響し、首・肩のコリ、頭痛、猫背、骨盤の歪みなどを引き起こすケースもあります。

🏃♂️ スポーツパフォーマンスの低下にも関係

実は「歯並び」と「運動能力」も密接に関係しています。噛み合わせが悪いと、体の軸がぶれやすくなり、瞬発力やバランス感覚が低下することがあります。

スポーツ選手が「マウスピース矯正」や「咬合調整」を取り入れるのも、最高のパフォーマンスを引き出すために噛み合わせを整えることが重要だからです。

🛠 悪い歯並びの治療法|矯正の種類と特徴

歯並びの乱れを整えるための治療法は、症例や希望に応じてさまざまな選択肢があります。ここでは代表的な矯正方法と、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。

🧷 ワイヤー矯正(表側・裏側)のメリット・デメリット

もっとも一般的な方法が「ワイヤー矯正」です。歯にブラケットを装着し、ワイヤーの力で少しずつ歯を動かしていきます。

- 表側矯正(ラビアル矯正)

👀 メリット:幅広い症例に対応可能/歯を正確に動かせる

🙈 デメリット:装置が目立つ/食べ物が詰まりやすい - 裏側矯正(リンガル矯正)

👀 メリット:見た目にほとんど気づかれない

🙈 デメリット:費用が高め/発音しづらくなることがある

難症例にも対応できる万能な矯正法ですが、見た目や装着感が気になる方には他の選択肢もあります。

🫥 マウスピース矯正(インビザラインなど)

透明なマウスピースを使って歯を移動させる矯正方法です。見た目が自然で、取り外しも可能な点が特徴です。

- 👀 メリット:目立たない/食事や歯磨きがしやすい/痛みが少なめ

- 🙈 デメリット:重度の不正咬合には不向き/装着時間(1日20時間以上)を守る必要あり

軽度~中等度の歯並びの改善に適しています。忙しい大人や人前に立つ職業の方にも人気です。

🧩 部分矯正でできること・できないこと

「前歯だけ直したい」「軽いズレだけ気になる」そんな方には、部分矯正という選択肢もあります。

- 👀 メリット:費用が比較的安い/治療期間が短い(数か月〜1年)

- 🙈 デメリット:噛み合わせ全体の改善はできない/症例が限定的

見た目の改善を目的とした矯正に向いており、後戻りの再矯正にもよく使われます。

🔪 外科手術が必要なケースとは?

顎の骨格に大きなズレがある場合、矯正だけでは不十分なこともあります。その際には「外科矯正」が選ばれます。

- 適応例:下顎が大きく出ている受け口/左右非対称の顎/重度の開咬など

- 流れ:術前矯正 → 顎の手術(骨切り)→ 術後矯正 → 保定

保険適用になるケースもあり、噛み合わせと顔貌の両方を根本から改善したい方に適しています。

💎 矯正以外の選択肢(セラミック・ラミネートなど)

矯正をせずに見た目を整えたい場合、審美歯科による治療も可能です。

- セラミッククラウン・ラミネートベニア

👀 メリット:短期間(1〜2か月)で歯の形・色・並びを改善可能

🙈 デメリット:健康な歯を削る必要がある/噛み合わせは改善できない

前歯のすきっ歯や軽度の出っ歯など、見た目の悩みに特化した治療法として選ばれます。

💰 矯正治療にかかる費用と期間

矯正治療を検討する上で、多くの方が気になるのが「費用」と「どれくらいの期間がかかるのか」という点です。以下に、治療法別の費用相場と期間、保険適用の有無、治療の流れをわかりやすくまとめました。

📊 治療法ごとの費用相場一覧(総額目安)

| 治療法 | 費用目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| ワイヤー矯正(表側) | 約70万〜120万円 | 最も一般的。重度の矯正にも対応可能。 |

| 裏側矯正(舌側矯正) | 約100万〜150万円 | 目立たないが、費用は高め。 |

| マウスピース矯正 | 約80万〜120万円 | 目立ちにくく取り外し可能。軽〜中度向け。 |

| 部分矯正 | 約20万〜50万円 | 前歯など軽度の矯正に。短期間。 |

| 外科矯正(手術あり) | 約100万〜300万円 | 骨格のズレを手術で矯正。保険適用の可能性あり。 |

※価格は歯科医院によって異なるため、事前のカウンセリングで確認しましょう。

🧾 保険適用になるケースとは?

通常、矯正治療は自由診療(自費)ですが、以下のような特定の条件に該当する場合、保険が適用されることがあります。

✅ 保険が適用される主なケース

- 顎変形症など外科手術が必要な症例

- **先天性疾患(口唇口蓋裂、ダウン症など)**がある場合

- 厚生労働省が定める「保険適用指定医療機関」での治療

保険適用になると、費用は**3割負担(およそ30万〜50万円程度)**になります。対象になるかどうかは、歯科医院での診断が必要です。

📅 治療完了までのスケジュールと流れ

矯正治療は一度始めると数年単位の通院が必要になります。一般的な流れは以下の通りです。

- 初診・相談(無料の場合も)

- 歯並びの状態チェック/治療方法の説明

- 精密検査

- レントゲン・歯型・写真撮影/治療計画作成

- 矯正装置の装着

- 表側・裏側・マウスピースなど

- 月1回の調整通院(1〜3年)

- 歯の動きに合わせて装置を調整

- 保定期間(リテーナー)

- 後戻りを防ぐため、1〜2年間は保定装置を装着

治療期間は軽度で半年〜1年、標準で1.5〜3年程度が目安です。治療後のリテーナー管理も含めて計画を立てましょう。

👩⚕️ 年齢別の矯正治療のポイント

矯正治療は「子どものうちに始めるもの」と思われがちですが、実際には**何歳からでも始められます。**ただし、年齢によって治療法や効果、注意点が異なります。ここでは、年代別にポイントを解説します。

🧒 子どもの矯正|成長期を活かす治療とは?

子どもの矯正(小児矯正)は、6歳前後の乳歯と永久歯が混ざった時期(混合歯列期)からスタートするのが理想です。この時期は顎の成長をコントロールできるため、将来的な抜歯や外科手術を回避できる可能性が高まります。

子どもの矯正の特徴

- 顎の骨が柔らかく、装置による誘導がしやすい

- 拡大床やプレオルソなど、取り外し式の装置も多く負担が少ない

- 舌癖・指しゃぶり・口呼吸など、悪習癖の改善も並行して行える

早期に始めることで、大人になってからの本格矯正を不要にできる場合もあります。

👩💼 大人の矯正|50代からでも遅くない!

20代~50代の大人でも、歯と歯茎が健康であれば矯正治療は十分可能です。見た目の美しさはもちろん、噛み合わせの改善・虫歯や歯周病の予防など健康面でも多くのメリットがあります。

大人の矯正の特徴

- 顎の骨の成長は止まっているため、歯を動かす力のみで調整

- 歯周病や虫歯がある場合は、治療と並行して矯正を行う

- 目立ちにくい矯正(マウスピース・裏側矯正)を希望する方が多い

最近では「仕事に差し支えないように」「結婚式や人前に出るイベントに向けて」など、ライフスタイルに合わせた矯正を選ぶ方が増えています。

🧓 高齢者の矯正で気を付けること

60代以降でも、条件が整えば矯正治療は可能です。ただし、歯周病・歯の欠損・骨密度などの影響を考慮しながら慎重に進める必要があります。

高齢者矯正の注意点

- 矯正の主な目的は「見た目」よりも噛み合わせの安定や義歯との調和

- 歯を支える歯槽骨が弱くなっている場合は、歯の動かし方に制限がある

- 総合的な口腔管理(清掃・補綴・栄養)と連携が必要

高齢者の矯正では、スピードよりも安全性と快適性を優先し、生活の質(QOL)を高めることがゴールになります。

🧘 自分でできる歯並び改善・予防法

矯正治療だけが歯並びを整える方法ではありません。特に成長期の子どもや軽度の乱れであれば、**日常生活の中で改善・予防できることも多くあります。**ここでは、今日から取り組めるセルフケア習慣を紹介します。

👅 舌の正しい位置とMFT(口腔筋機能療法)

舌の位置は、歯並びと顎の発育に大きな影響を与えます。正しい舌の位置(スポットポジション)は、上あごの前歯の裏側あたりに舌先を軽く当てる状態です。

舌が常に下に落ちている「低位舌」になると、上あごの発育が抑えられ、出っ歯や開咬の原因になります。

✔ 舌のトレーニング「MFT(口腔筋機能療法)」

MFTとは、舌・唇・頬の筋肉を正しく使うためのトレーニング法です。歯科医院の指導のもと行うことで、歯並びの後戻り防止や再矯正の予防にも効果があります。

🫁 口呼吸を改善し鼻呼吸にする習慣

口呼吸が続くと、舌が正しい位置に置かれず、上顎の幅が狭くなって歯並びが悪化します。また、口の中が乾燥しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクも上昇します。

✔ 鼻呼吸を習慣づけるために

- 鼻づまりがある場合は耳鼻科で治療を受ける

- 口を閉じる筋力を鍛える「あいうべ体操」を取り入れる

- 就寝時に口にテープを貼って口呼吸を防ぐ方法も有効(専門家の指導のもとで)

🥕 よく噛む生活で顎を育てる食習慣

現代の食生活は柔らかい食品が多く、**咀嚼回数の減少が顎の未発達につながっています。**歯並びを整えるには、よく噛んで食べるという基本の習慣が重要です。

✔ 顎を育てるおすすめの食材

- スルメ、煎餅、ナッツ類、干し芋、根菜類など

- 食材を少し大きめに切って、左右の奥歯で交互に噛む意識を持つ

「一口30回」を目安に咀嚼すると、唾液も増えて口腔内の健康にも良い効果があります。

🧸 姿勢・頬杖・寝相の見直しで防げる歪み

歯並びの乱れは、口の中だけでなく、**全身の姿勢や生活習慣にも影響されます。**特に次のようなクセは注意が必要です。

✔ 歯並びを悪くするNG習慣

- 片方だけに頬杖をつく → 顎の成長バランスが崩れる

- うつ伏せ寝や横向き寝 → 顔の骨格が左右非対称になりやすい

- 寝ながらスマホ・ゲーム → 首が前に出て口が開きやすくなる

まずは正しい姿勢を保つこと・悪習慣を避けることが、歯並びの予防にはとても大切です。

❓ よくある質問(Q&A)

矯正治療を検討する際、多くの方が抱える「不安」や「疑問」に対して、よくある質問をピックアップしてお答えします。

😣 矯正は痛い?慣れるまでの期間は?

矯正治療では、歯が動く際に圧力がかかるため、痛みや違和感を感じることがあります。特に、装置を付けた直後やワイヤーの調整後、マウスピースを新しくした際などは、1〜3日程度痛みが出ることが一般的です。

✔ 痛みを和らげるために

- 柔らかい食べ物(おかゆ・ヨーグルトなど)を選ぶ

- 市販の鎮痛薬を使用する

- 矯正用ワックスで装置の当たりを緩和する

1週間程度でほとんどの方が慣れますので、必要以上に心配しなくても大丈夫です。

🧑🎤 顔は変わる?横顔や輪郭への影響は?

はい、矯正治療によって**顔の印象が変わることはよくあります。**特に「出っ歯」や「受け口」など骨格や前歯の位置に問題がある場合、**口元の突出感が改善され、Eライン(横顔の美しさ)**が整います。

また、歯並びが整うことで口周りの筋肉の使い方が自然になり、表情が明るく見える・若々しい印象になることもあります。

※ただし、顔全体の骨格が大きく変わるわけではなく、自然な変化です。

🔁 矯正後に後戻りするのはなぜ?

矯正後に歯が元の位置に戻ろうとする現象を「後戻り」といいます。主な原因は以下の通りです。

- リテーナー(保定装置)の使用を怠った

- 舌や頬の筋肉のクセが戻った

- 親知らずの影響で歯列が押された

✔ 後戻りを防ぐには?

- 矯正終了後もリテーナーを最低1〜2年は装着

- MFT(口腔筋機能療法)で筋肉のバランスを整える

- 定期的に歯科検診を受けて、親知らずの管理も忘れずに

🍬 矯正中に避けたい食べ物は?

矯正装置が付いている間は、装置を壊す・詰まりやすい・歯磨きしにくいなどの理由で、いくつか避けるべき食べ物があります。

❌ 避けたほうがよいもの

- 硬いもの(氷、煎餅、ナッツ類)

- 粘着質なもの(ガム、キャラメル、もち)

- 繊維質なもの(焼肉、ほうれん草の筋)

✔ 矯正中におすすめの食べ物

- 柔らかく煮た野菜、スープ、豆腐、おかゆ、バナナなど

- 一口サイズにカットして食べる工夫も効果的

マウスピース矯正の場合は、食事中に取り外せるため自由度は高めですが、食後は必ず歯磨き・うがいを忘れずに。

🕒 何歳から矯正は可能?最適なタイミングは?

矯正は早ければ5〜6歳頃から可能です。特に顎の成長を活かした治療ができる「混合歯列期(乳歯と永久歯が混ざった時期)」は、小児矯正のベストタイミングです。

✔ 年齢別のポイント

- 6〜12歳(小児矯正):顎の骨の成長を利用。将来的な抜歯を回避できることも。

- 中高生〜大人:本格矯正に最適。骨の成長は止まっているが、治療の安定性が高い。

- 50代以上:歯や歯茎が健康であれば何歳でも可能。見た目と噛み合わせの改善が主目的。

📝 まとめ|正しい歯並びは一生の財産

✔️ 見た目・健康・自信のすべてに直結する「歯並び」

歯並びが整っていると、**笑顔に自信が持てるだけでなく、噛み合わせや発音がスムーズになり、虫歯や歯周病の予防にもつながります。**一方で、悪い歯並びを放置してしまうと、顎関節症・消化不良・姿勢のゆがみなど、全身の健康に影響を与えるリスクもあります。

つまり「歯並び」は、見た目だけではなく、心と身体の健康に直結する重要な要素なのです。

💡 まずは相談から。早めのケアが未来を変える

矯正治療は、**子どもだけでなく大人も、何歳からでも始められます。**特に成長期であれば、顎の発育を活かした治療が可能ですし、大人でも生活スタイルに合った矯正方法を選べます。

「少し気になるけど、どうしたらいいか分からない…」そんなときこそ、**まずは歯科医院に相談してみることが第一歩です。**早期に対策を始めることで、治療期間や費用の負担を軽くできる可能性もあります。

🏥 信頼できる矯正歯科医院で、自分に合った治療を

矯正治療は長期にわたることが多いため、信頼できる歯科医院選びがとても重要です。

以下のポイントをチェックしましょう:

- 丁寧なカウンセリングと分かりやすい説明があるか

- 検査や診断がしっかりしているか

- 自分のライフスタイルに合った治療方法を提案してくれるか

- アフターケアや保定(リテーナー)までサポートしてくれるか

**矯正は「歯を整える」だけでなく、「人生を整える」治療です。**気になる方は、今日から行動してみましょう。

江江戸川区篠崎で「悪い歯並び」にお悩みの方|矯正治療で理想の笑顔を!

江戸川区篠崎で悪い歯並びにお悩みの方へ。 歯並びは見た目だけでなく、咀嚼機能・発音・全身の健康にも影響を与えます。 当院では、ワイヤー矯正・マウスピース矯正(インビザライン)など、患者様に合った矯正治療をご提案致します。

✅痛みの少ない矯正治療をご提供

✅子どもから大人まで対応可能

「歯並びを整えたいけど、どんな方法があるの?」と悩んでいる方も、まずはお気軽にご相談ください。 江戸川区篠崎駅から徒歩1分の歯科医院で、専門的な矯正治療を提供しています!

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。