- 1. 【📹 46秒】子どもの歯ぎしりは大丈夫?原因・対策・受診の目安を解説!

- 2. 👶 そもそも「歯ぎしり」って何?子ども特有の特徴とは?

- 2.1. 🛏 睡眠中に起こる3タイプの歯ぎしり(グラインディング・クレンチング・タッピング)

- 2.2. 🔍 子どもの歯ぎしりが目立つ理由(音が大きい/成長過程の調整反応)

- 3. 🧒 年齢別|歯ぎしりの原因と特徴

- 3.1. 🍼 0~2歳|乳歯の萌出による“生理的”な歯ぎしり

- 3.2. 👧 3~6歳|噛み合わせと顎の発達の調整期

- 3.3. 🧑🏫 小学生~思春期|ストレスや習慣化が原因に

- 3.4. ❗ 思春期以降|歯ぎしりのクセが残る場合も

- 4. 🧠 なぜ子どもは歯ぎしりをするの?6つの主な原因

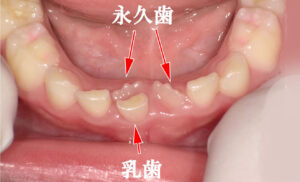

- 4.1. 🌱 成長過程(歯の生え変わり・顎の成長)

- 4.2. 😟 ストレスや不安(学校・家庭・友人関係)

- 4.3. 😴 睡眠の質(浅い眠り・無呼吸・鼻づまり)

- 4.4. 🦷 噛み合わせの乱れ(過蓋咬合・開咬など)

- 4.5. 🧬 遺伝的要因(家族に歯ぎしりの傾向)

- 4.6. 🍭 生活習慣(カフェイン・砂糖・口呼吸など)

- 5. 📊 放置してもよい?歯ぎしりの経過と受診目安

- 5.1. ✅ 治療不要なケース(自然に収まるタイプ)

- 5.2. ⚠️ 受診を検討すべき症状(歯のすり減り・顎の痛み・頭痛・肩こり)

- 5.3. 🏥 歯科でのチェックポイントと対応例

- 6. 🛡 子どもの歯ぎしり対策|自宅&歯科でできること

- 6.1. 🏠 家庭でできる予防・軽減法

- 6.1.1. 🌙 就寝環境の見直し(暗い部屋・音楽・スマホ制限)

- 6.1.2. 👨👩👧 ストレスケア(親子の会話・スキンシップ)

- 6.1.3. 🍽 食生活改善(カフェイン・糖分・食事時間)

- 6.2. 🦷 歯科医院での治療法

- 6.2.1. 😷 マウスピース(ナイトガード)の使用

- 6.2.2. 🪛 噛み合わせの調整

- 6.2.3. 🪥 矯正治療が必要なケースとは?

- 7. 💬 よくある質問Q&A(保護者の不安に答える)

- 7.1. ❓ Q1. 子どもの歯ぎしりは何歳まで続きますか?放っておいていいの?

- 7.2. ❓ Q2. 歯ぎしりで歯が欠けたり、歯並びが悪くなることはありますか?

- 7.3. ❓ Q3. マウスピースは何歳から使えますか?使ったほうがいい?

- 7.4. ❓ Q4. 歯ぎしりは遺伝しますか?

- 8. 📘 まとめ|子どもの歯ぎしりを正しく理解しよう

- 9. 江戸川区篠崎エリアで「子どもの歯ぎしり」が気になる方へ

- 10. 【動画】子供の虫歯の見分け方

- 11. 筆者・院長

「寝ているとき、子どもがギリギリと歯をこすり合わせる音がして心配…」「放っておいても大丈夫なの?」

そんな不安を感じたことはありませんか?

実は、子どもの歯ぎしりは成長の一環として自然に起こることが多く、すぐに治療が必要なケースはまれです。

ただし、中には歯のすり減りや顎の痛み、ストレスが原因となっている場合もあり、見守りつつ正しい知識で対応することが大切です。

この記事では、

✅ 年齢別の歯ぎしりの特徴と原因

✅ 受診が必要なサイン

✅ 家庭でできる対策と歯科での治療法

などをわかりやすく解説します。

お子さんの健やかな成長のために、ぜひ最後までご覧ください。

【📹 46秒】子どもの歯ぎしりは大丈夫?原因・対策・受診の目安を解説!

👶 そもそも「歯ぎしり」って何?子ども特有の特徴とは?

「歯ぎしり」とは、上下の歯を無意識にこすり合わせたり、強く噛みしめる行為のことです。特に睡眠中に無意識で行われることが多く、子どもにもよく見られる現象です。

大人の歯ぎしりが「ストレスのサイン」として注目される一方で、子どもの歯ぎしりは成長過程の一部として自然に起こることが多いため、過度に心配する必要はありません。

ただし、音の大きさや頻度から「このままで大丈夫?」と不安になる保護者も多く、正しい知識を持つことが大切です。

🛏 睡眠中に起こる3タイプの歯ぎしり(グラインディング・クレンチング・タッピング)

子どもの歯ぎしりは、大きく分けて次の3つのタイプがあります。

| タイプ名 | 特徴 |

|---|---|

| グラインディング(Grinding) | 「ギリギリ」と音を立てながら、上下の歯を左右にこすり合わせるタイプ。就寝中によく見られ、保護者が最も気づきやすい歯ぎしりです。 |

| クレンチング(Clenching) | 音はしませんが、無意識に強く噛みしめるタイプ。日中に集中している時や、緊張しているときにも見られます。 |

| タッピング(Tapping) | 「カチカチ」と上下の歯を打ち鳴らすような動き。比較的まれですが、特徴的なリズム音が聞こえることがあります。 |

これらの歯ぎしりは、多くの場合一時的なもので、自然に収まる傾向があります。

🔍 子どもの歯ぎしりが目立つ理由(音が大きい/成長過程の調整反応)

子どもの歯ぎしりは、大人と比べて目立ちやすいのが特徴です。その理由は以下の通りです。

- 音が大きい:乳歯は柔らかく、摩耗時の音が大きくなりやすいため、夜間の静かな時間帯に「ギリギリ…」という音が響いて気づきやすい。

- 成長過程の自然な調整反応:乳歯が生え揃う時期や、永久歯への生え変わり期に「かみ合わせの調整」のために起こることが多い。

- 昼夜問わず行うことも:特に赤ちゃん(0〜2歳)では、日中も歯ぎしりをすることがあり、「音」として顕在化しやすい。

多くの場合、成長の証であり、異常ではありません。ただし、長期間続く場合や歯のすり減りがひどい場合には、歯科医院での相談をおすすめします。

🧒 年齢別|歯ぎしりの原因と特徴

子どもの歯ぎしりは、その時期の発達や環境の変化と密接に関係しています。ここでは、年齢別に見られる歯ぎしりの特徴や主な原因を解説します。

🍼 0~2歳|乳歯の萌出による“生理的”な歯ぎしり

- 生後6〜8か月頃、乳歯の前歯が生え始めると、子どもはその感覚に興味を持ち、上下の歯をこすり合わせるようになります。

- 噛み合わせを探る自然な反応であり、顎の発育や咬合位置の調整の一環とも言えます。

- この時期の歯ぎしりは「音が大きい」こともありますが、心配は不要で、2歳半頃には自然と落ち着いてくるケースが大半です。

✅ ポイント

- 基本的に治療不要

- 歯並びや歯の欠けにはつながりにくい

- 親はそっと見守るだけでOK

👧 3~6歳|噛み合わせと顎の発達の調整期

- この時期は乳歯が生え揃い、上下の噛み合わせのバランスを整える時期です。

- 顎の骨の急成長や、第二乳臼歯の噛み合わせが不安定なことで、一時的に歯ぎしりが増えることがあります。

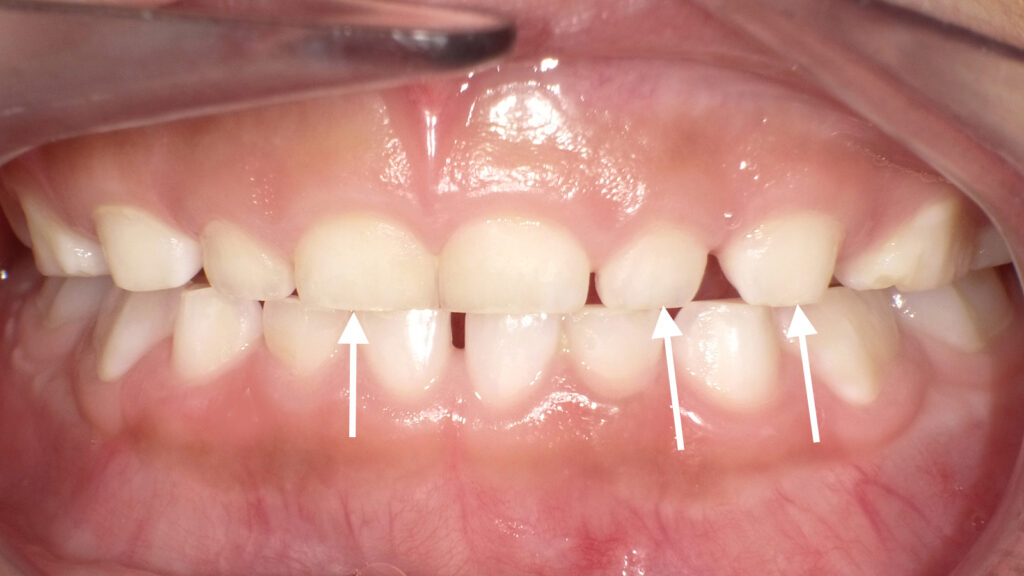

- 強く噛みしめることで、詰め物が取れやすくなったり、乳犬歯などがすり減ることもありますが、ほとんどが軽度で経過観察で済みます。

✅ 注意ポイント

- 歯の摩耗がひどい場合は歯科受診

- ストレスによる歯ぎしりが加わることもある

- 必要であれば、マウスピースを検討(保険適用可)

🧑🏫 小学生~思春期|ストレスや習慣化が原因に

- 永久歯への生え変わりが進む一方で、学校・友人関係・習い事などで心理的な負担も増えてくる時期。

- 特に、**就寝中のクレンチング(強い噛みしめ)**が目立つようになります。

- また、歯ぎしりが**「クセ」として定着しやすい**のもこの時期です。

✅ 見逃したくない症状

- 朝、顎がだるい/口が開きづらい

- 歯がしみる・痛む(知覚過敏)

- 学校でのストレスがないかチェックを

❗ 思春期以降|歯ぎしりのクセが残る場合も

- 中高生になると、受験・部活・人間関係の悩みなどで強いストレスを感じやすく、歯ぎしりが慢性化することがあります。

- まれに、**顎関節症(口が開けづらい・カクカク音)**や、肩こり・頭痛などの全身症状として現れることも。

- 夜間のマウスピースやストレスケアが必要なケースもあるため、症状が強い場合は早めの歯科相談をおすすめします。

🧠 なぜ子どもは歯ぎしりをするの?6つの主な原因

子どもの歯ぎしりは、ただのクセではなく、体の成長・環境変化・生活習慣などの影響で起こることが多くあります。ここでは、代表的な6つの原因をわかりやすく解説します。

🌱 成長過程(歯の生え変わり・顎の成長)

- 子どもは成長の過程で歯が生え変わったり、顎の大きさが急速に変化したりします。

- 特に 6歳前後の永久歯への生え変わり期は、上下の歯の高さが不揃いになり、「自然に噛み合わせを調整するため」に歯ぎしりが増えることがあります。

- 顎の骨も発達中のため、無意識に正しい位置を探っていると考えられています。

✅ ほとんどが自然な適応反応で、特別な治療は不要です。

😟 ストレスや不安(学校・家庭・友人関係)

- 子どもは言葉でうまく気持ちを表現できないことが多く、ストレスを歯ぎしりという行動で発散することがあります。

- 主な原因には以下が挙げられます:

- 学校や保育園の人間関係

- 習い事や勉強のプレッシャー

- 家庭内の緊張(両親の不仲・転居・兄弟との関係など)

✅ 寝る前の親子の会話やスキンシップで安心感を与えるのが効果的です。

😴 睡眠の質(浅い眠り・無呼吸・鼻づまり)

- 睡眠が浅いと、レム睡眠中に身体が緊張しやすくなり、歯ぎしりを引き起こしやすくなります。

- 特に**睡眠時無呼吸症候群(SAS)や鼻づまり(アレルギー・風邪・扁桃肥大など)**があると、口呼吸を助けるように歯ぎしりが起こることがあります。

✅ 以下のような症状がある場合は、耳鼻科や小児科への相談を:

- いびきが大きい

- 息苦しそうに眠る

- 眠りが浅く、何度も起きる

🦷 噛み合わせの乱れ(過蓋咬合・開咬など)

- 噛み合わせが悪いと、無意識のうちにバランスをとろうとして歯ぎしりで調整しようとすることがあります。

- 以下のようなケースは注意が必要です:

- 上の歯が下の歯を深く覆う「過蓋咬合」

- 前歯が閉じずにすき間ができる「開咬」

- 奥歯の片側だけが強く当たる

✅ 強い歯ぎしりが続く場合や、歯がすり減る・歯列が傾くといった変化が見られるときは歯科での相談を。

🧬 遺伝的要因(家族に歯ぎしりの傾向)

- 歯ぎしりには、親子で共通する傾向が見られることがあります。

- 具体的には:

- 顎や歯の形が似ている(噛み合わせのパターン)

- ストレスへの反応として「噛みしめ」で処理する傾向

- 親が「昔よく歯ぎしりしていた」という家庭では、子どもにも見られることがあります。

✅ 環境と体質の影響が重なりやすい点に注意が必要です。

🍭 生活習慣(カフェイン・砂糖・口呼吸など)

- 意外な原因として、日常の生活習慣も歯ぎしりに影響します。

主な例:

| 要因 | 影響内容 |

|---|---|

| 🍫 カフェイン(チョコ・お茶・コーラなど) | 神経を刺激し、入眠しづらくなることで睡眠の質が低下し、歯ぎしりが増える |

| 🍬 砂糖の摂取過多 | 交感神経が刺激され、眠りが浅くなる |

| 👃 口呼吸(アレルギー・鼻づまり) | 顎の筋肉バランスが崩れ、歯ぎしりを引き起こしやすくなる |

✅ 食生活の見直し・口呼吸の改善が、歯ぎしり対策につながります。

📊 放置してもよい?歯ぎしりの経過と受診目安

子どもの歯ぎしりは、多くの場合成長の一環として自然に収まるものです。とはいえ、「このまま様子を見て大丈夫?」「歯や顎に影響が出ないか心配…」と不安になる保護者も少なくありません。

ここでは、放置して問題ないケースと、歯科受診を検討すべき症状について解説します。

✅ 治療不要なケース(自然に収まるタイプ)

以下のようなケースでは、治療の必要はほとんどなく、経過観察でOKです。

🔸 成長とともに頻度が減ってきている

→ 乳歯の生え変わりや顎の発達に伴う一時的な歯ぎしりは自然に治まることが多いです。

🔸 歯のすり減りがごく軽度

→ 乳歯は柔らかいため多少の摩耗は自然な現象であり、永久歯に悪影響が出る可能性は低いです。

🔸 顎に痛みや違和感がない

→ 口を開け閉めしても痛くない、音がしないなど症状がなければ問題ありません。

🔸 日中の食いしばりが見られない

→ 睡眠中のみの歯ぎしりであれば、経過を見守ることで十分なケースが多いです。

💡 ポイント

「いつの間にか治っていた」というケースがほとんど。気にしすぎず、子どもの自然な成長を見守りましょう。

⚠️ 受診を検討すべき症状(歯のすり減り・顎の痛み・頭痛・肩こり)

一方で、以下のような身体への負担が見られる場合は、歯科受診をおすすめします。

🔹 歯の異常なすり減り

- 歯の先端が丸くなっている

- 歯が短くなって見える

- 歯にヒビや亀裂がある

- 冷たいものでしみる(知覚過敏)

🔹 顎関節の症状

- 朝起きたときに顎が痛む・疲れている

- 口の開閉で「カクカク」「パキッ」と音がする

- 顎がスムーズに開かない・開けづらい

🔹 全身の不調がある場合

- 起床時の頭痛・肩こり

- 授業中など日中も歯を噛みしめている

- 表情がこわばっている、食事時に違和感がある

📌 これらの症状は、歯ぎしりが身体に負担をかけているサインかもしれません。

🏥 歯科でのチェックポイントと対応例

歯科医院では、以下のような項目を丁寧にチェックしてくれます。

🦷 歯の状態チェック

- 摩耗の程度、ひび・欠けの有無

- 知覚過敏の有無

👄 顎関節・筋肉の確認

- 開閉時の動きや音、痛み

- 顎や咬筋の張り・違和感

🪥 かみ合わせの診断

- 噛み合わせが極端にズレていないか

- 咬合の深さ・前後左右のずれ

🧠 ストレスや生活習慣のヒアリング

- 学校や家庭環境での不安要素

- 睡眠状況・食生活の確認

🔧 対応例

- **ナイトガード(マウスピース)**の装着で歯の保護

- 噛み合わせの微調整

- 生活習慣改善やストレスケアのアドバイス

💬 親が気づかないストレスや噛み癖を発見できることもあるため、違和感があれば早めの相談が安心です。

🛡 子どもの歯ぎしり対策|自宅&歯科でできること

子どもの歯ぎしりは多くの場合、成長とともに自然に改善しますが、睡眠環境やストレス、生活習慣を整えることで症状が軽減されることもあります。また、必要に応じて歯科での対応も効果的です。

ここでは、家庭でできるケアと歯科医院での治療法の両面から対策を紹介します。

🏠 家庭でできる予防・軽減法

🌙 就寝環境の見直し(暗い部屋・音楽・スマホ制限)

- 寝室は照明を落とし、静かで落ち着ける空間にしましょう。

- 就寝前はテレビやゲーム、スマートフォンを控え、ブルーライトを避けることで睡眠の質が上がります。

- **リラックスできる音楽(波の音・オルゴール)**などを流すのもおすすめです。

💡 良質な睡眠は歯ぎしり軽減の第一歩!

👨👩👧 ストレスケア(親子の会話・スキンシップ)

- 歯ぎしりがストレスの表れである場合、親子の会話やスキンシップがとても有効です。

- 「今日はどんなことがあった?」「楽しかったことは何?」と優しく声をかけてあげましょう。

- ハグや手をつなぐなど、安心できるふれあいを大切に。

💡 子どもの心をほぐすことで、夜間の緊張も和らぎます。

🍽 食生活改善(カフェイン・糖分・食事時間)

- コーラ・お茶・チョコレートなどカフェインを含む食品は避けるようにしましょう。

- 砂糖の摂りすぎは交感神経を刺激し、眠りが浅くなる原因に。

- 夕食は就寝2時間前までに、消化の良いメニューを選ぶのが◎。

💡 睡眠の質を上げることが、歯ぎしり予防につながります。

🦷 歯科医院での治療法

😷 マウスピース(ナイトガード)の使用

- 歯の摩耗がひどい場合や顎の違和感がある場合には、**夜間専用のマウスピース(ナイトガード)**の使用が有効です。

- 柔らかい素材で作られており、違和感が少なく子どもでも使用しやすいのが特徴です。

- 歯や顎を守りながら、睡眠時の歯ぎしりによる負担を軽減します。

💡 保険適用されるケースもあるので、歯科医に相談を!

🪛 噛み合わせの調整

- 歯科ではかみ合わせのズレや咬合の高さをチェックし、必要に応じて微調整を行います。

- 乳歯の異常摩耗や、永久歯の位置に偏りがある場合には、歯の形を整える処置も行われることがあります。

💡 咬み合わせのバランスを整えることで、歯ぎしりの負担が減ります。

🪥 矯正治療が必要なケースとは?

- 噛み合わせに明らかな問題がある場合(例:過蓋咬合・開咬・交叉咬合など)、歯ぎしりの根本的な原因が咬合異常にあることも。

- 矯正専門医による診断のもと、早期治療を行うことで症状の悪化を防げます。

- 特に10歳前後の成長期は矯正治療に適したタイミングです。

💡 歯ぎしりと歯並びの関係が心配な場合は、早めの受診をおすすめします。

💬 よくある質問Q&A(保護者の不安に答える)

子どもの歯ぎしりを見聞きして、「このままで大丈夫?」「治療が必要?」と不安になる保護者の方は少なくありません。

ここでは、よくある疑問にQ&A形式でお答えします。

❓ Q1. 子どもの歯ぎしりは何歳まで続きますか?放っておいていいの?

🟢 A. 一般的には小学校低学年(7〜9歳)頃までに自然に落ち着くことが多いです。

- 0歳〜2歳:乳歯が生え始めた頃にギリギリ音がすることがあります。

- 3歳〜6歳:顎や噛み合わせの調整時期で、一時的に増えることがあります。

- 小学生:生え変わりと環境ストレスが重なりやすい時期ですが、ほとんどが自然に改善します。

✅ 成長とともに減っていく傾向があるため、特に症状がなければ心配はいりません。

❓ Q2. 歯ぎしりで歯が欠けたり、歯並びが悪くなることはありますか?

🟡 A. ごくまれにありますが、多くの場合は問題ありません。

- 乳歯は柔らかく、すり減りやすいですが、永久歯に生え変わるため大きな影響は出にくいです。

- ただし、歯の先端が極端にすり減る・ヒビが入る・欠けるなどの症状がある場合は、歯科の受診を検討しましょう。

- 歯ぎしり単体で歯並びが悪くなることはまれですが、他の悪習癖(指しゃぶり・口呼吸など)が併発すると影響する場合があります。

✅ 気になる場合は、小児歯科や矯正歯科でのチェックが安心です。

❓ Q3. マウスピースは何歳から使えますか?使ったほうがいい?

🟢 A. 就学前〜小学生から使用可能ですが、症状が強い場合に限ります。

- 歯のすり減りが目立つ、顎に痛みがある、頭痛・肩こりがあるといった場合に、マウスピース(ナイトガード)が検討されます。

- 素材は柔らかく、成長に合わせて調整も可能です。

- 軽度な歯ぎしりであれば不要なことが多いため、必ず歯科医の判断を仰ぎましょう。

✅ 保険適用の対象になる場合もあります。まずは受診を!

❓ Q4. 歯ぎしりは遺伝しますか?

🧬 A. 歯ぎしりそのものが遺伝するわけではありませんが、「なりやすさ」は親子で似る傾向があります。

- 噛み合わせの特徴や顎の形などの骨格的な要素が遺伝しやすいです。

- また、**ストレスを感じたときの反応パターン(噛みしめる・緊張する)**が親と子で似ているケースもあります。

✅ 親御さんに歯ぎしりの経験がある場合、お子さんも見守りを強化すると良いでしょう。

📘 まとめ|子どもの歯ぎしりを正しく理解しよう

子どもの歯ぎしりは、多くの場合「心配しすぎなくて大丈夫」な自然な成長過程のひとつです。乳歯の萌出や顎の発達、永久歯への生え変わりなどに伴って、無意識に噛み合わせを調整する行動として現れます。

とはいえ、歯のすり減りが激しい場合や顎の痛み・頭痛などがある場合は、子どもなりのストレスや体のサインかもしれません。適切な判断のためにも、必要に応じて歯科医に相談することが大切です。

ご家庭では、以下のポイントを意識して見守っていきましょう。

✅ ほとんどは成長過程の一部で自然に改善

→ 特に0〜9歳の間は、生理的な歯ぎしりが多く見られます。

✅ 気になる症状があれば歯科医院に相談

→ 歯のすり減り・知覚過敏・顎の痛み・頭痛があれば受診を検討しましょう。

✅ 睡眠・食事・生活習慣の見直しが有効な対策

→ 良質な睡眠とバランスの取れた食生活が、歯ぎしりの予防に直結します。

✅ 成長とともに安心できる環境を整えることが大切

→ 親子のスキンシップや会話、生活リズムの安定が心と体の緊張を和らげます。

👪 「歯ぎしり=異常」ではなく、「成長のひとコマ」としてとらえることが大切です。

子どもの健やかな発育をサポートするためにも、まずはあたたかく見守りながら、必要なケアをしていきましょう。

江戸川区篠崎エリアで「子どもの歯ぎしり」が気になる方へ

お子さまの 「歯ぎしり」 に気づき、心配されていませんか? 江戸川区篠崎の当院 では、成長過程で自然に起こる歯ぎしりから、注意が必要なケースまで 専門的な診断・アドバイス を行っています。

✅ 歯ぎしりはいつまで続くの?

✅ 放置しても大丈夫?歯がすり減らない?

✅ 顎の発育や噛み合わせに影響は?

当院では お子さまの成長に合わせた適切な対策 をご提案し、 必要に応じてマウスピースの作製や噛み合わせのチェック も行っています。

江戸川区篠崎周辺でお子さまの歯ぎしりが気になる方は、お気軽にご相談ください!

📞 ご予約・お問い合わせはこちら →

【動画】子供の虫歯の見分け方

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。