- 1. 【🎞️】歯周ポケットを放置するとどうなる?心疾患・糖尿病リスクも防ぐケア方法

- 2. 📝歯周ポケットとは?

- 2.1. 🔹歯周ポケットの基本構造と役割

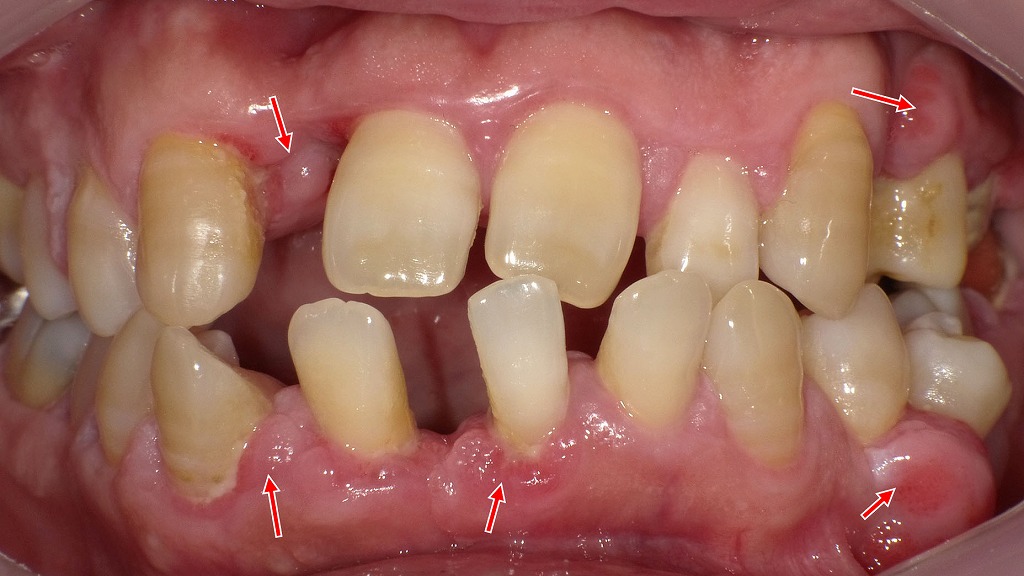

- 2.1.1. 深い歯周ポケットが形成された状態 ― 重度歯周病の口腔内所見

- 2.2. 📘正常な歯周ポケットとは?

- 2.3. 📘仮性ポケットとは?

- 2.4. 📘真性ポケットとは?

- 3. 🔹健康な歯肉溝との違い

- 3.1. 🔹歯周ポケットができる原因とは?

- 4. 🛑歯周ポケットが深くなるメカニズム

- 4.1. 🔹歯垢(プラーク)と歯石の影響

- 4.1.1. 🦠歯垢(プラーク)

- 4.1.2. 🧱歯石

- 4.2. 🔹歯周病との関係性

- 4.2.1. ⚠️歯周病

- 4.3. 🔹進行によるリスクと影響(歯のグラつき・抜歯リスク)

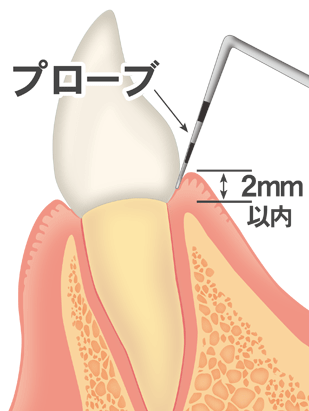

- 5. 🩺歯周ポケットの深さと重症度の目安

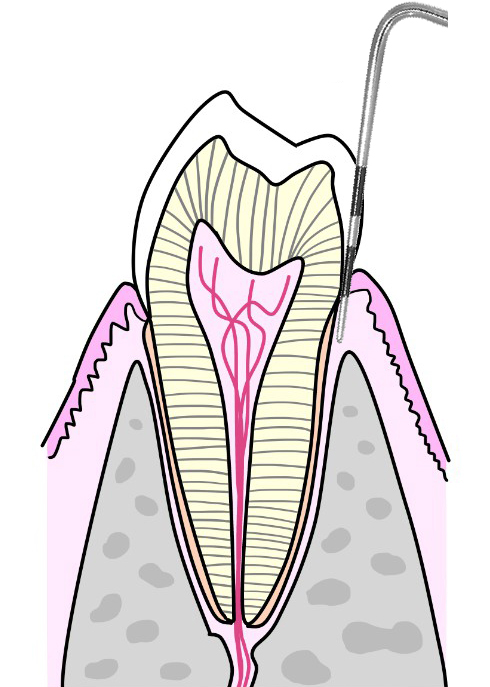

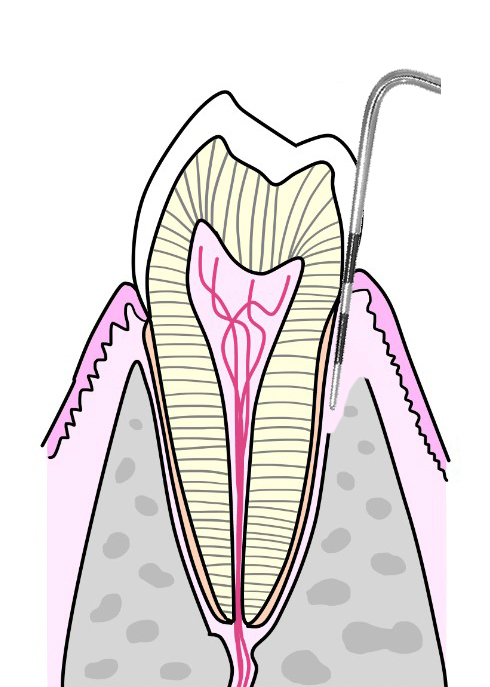

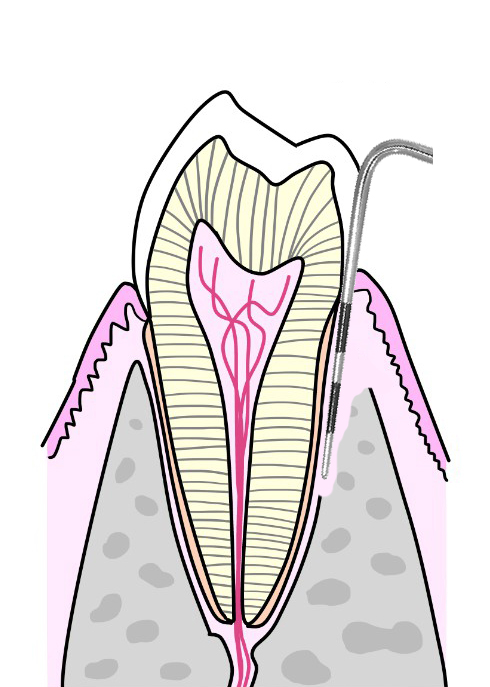

- 5.1. 🔹プロービング検査(歯周ポケット検査)とは?

- 5.2. 🔹深さ別リスク(3mm、4mm、5mm以上の場合)

- 5.3. 🔹30代・40代で注意すべき歯周ポケットの深さ

- 6. 🧹歯周ポケットのセルフケアと予防法

- 6.1. 🔹1. 毎日のブラッシングで意識すべきポイント

- 6.2. 🔹2. 補助清掃用具の活用(フロス・歯間ブラシ)

- 6.3. 🔹3.殺菌うがい薬の活用方法

- 6.4. 🔹4. 定期的な歯科検診の重要性

- 6.5. 🔹5. 歯周ポケットのセルフクリーニング方法

- 6.5.1. 🪥歯ブラシの選び方・使い方

- 6.5.2. 🦷歯磨きテクニック

- 6.6. 🔹6. 歯周ポケット対策に使えるアイテム

- 6.7. 🔹7. 深い歯周ポケットと口臭対策

- 7. 🏥歯周ポケットが深くなった場合の治療法

- 7.1. 🔹スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

- 7.2. 🔹歯周外科治療(フラップ手術・GTR・エムドゲイン・リグロス)

- 7.2.1. 🔍 所見の詳細

- 7.2.2. 🦷 臨床的に考えられること

- 7.2.3. 🔍 手術の概要

- 7.2.4. 🦷 観察される所見

- 7.2.5. 🩺 臨床的意義

- 7.2.6. 🥼 フラップ手術(歯肉剥離掻爬術)

- 7.2.7. 🧬 GTR法(歯周組織再生療法)

- 7.2.8. 🔵 エムドゲイン法

- 7.2.9. 🧪 リグロス(Regenos)

- 7.3. 🔹再発防止のためのメンテナンスケア

- 7.4. 📘歯周ポケットの改善にエアフローを活用しよう

- 7.4.1. 🔹エアフローとは?

- 7.4.2. 🔹エアフローが効果的なタイミング

- 7.4.3. 🔹エアフローの追加効果

- 8. ⚡知らないと危険!歯周ポケットの放置リスク

- 8.1. 🔹歯周ポケットから起こる全身疾患リスク(心疾患、糖尿病など)

- 8.2. 🔹誤嚥性肺炎と口腔内ケアの関係

- 9. 🏡自宅でできる歯周ポケットケアの実践方法

- 9.1. 🔹ホームケア用品おすすめリスト

- 9.2. 🔹毎日のルーティンで歯周ポケット悪化を防ぐ

- 9.3. 【朝】

- 9.4. 【昼】

- 9.5. 【夜】(一番重要!)

- 9.6. 🔹歯科医院と連携したセルフケアの進め方

- 10. 💡よくあるQ&A|歯周ポケットのお悩み解決

- 10.1. 🔹歯周ポケットは自然に回復する?

- 10.2. 🔹歯周ポケットがあると必ず治療が必要?

- 10.3. 🔹歯周ポケットの治療は痛い?

- 11. 🌟まとめ|歯周ポケットを正しく理解し、健康な口腔環境を守ろう!

- 12. 🦷歯ぐきの腫れや違和感、放置していませんか?

- 13. 【動画】4mm,5mm,6mmの歯周ポケットを改善回復するセルフケア法

- 14. 筆者・院長

✏️歯ぐきが腫れている気がする…

歯医者さんで「歯周ポケットが深いですね」と言われた…

そんな不安を感じたことはありませんか?🦷

歯と歯ぐきの境目にできる「歯周ポケット」は、歯周病の進行度を示す重要なサインです。

放置してしまうと、歯を失うだけでなく、心臓病や糖尿病といった全身の健康リスクにもつながる可能性があります。

この記事では、

✅ 歯周ポケットができる原因

✅ 深さ別のリスクと治療方法

✅ 自宅でできるセルフケアのコツ

✅ よくあるQ&A

まで、わかりやすく徹底解説します!

歯を守りたいすべての方へ。

ぜひ最後までご覧いただき、正しい知識と対策を身につけましょう!🌟

【🎞️】歯周ポケットを放置するとどうなる?心疾患・糖尿病リスクも防ぐケア方法

📝歯周ポケットとは?

「歯周ポケット」とは、歯と歯ぐきの間にできる溝のことです。🦷

本来、健康な状態ではこの溝は浅く、食べカスや細菌がたまりにくい作りになっています。しかし、歯周病が進行すると、溝が深くなり「歯周ポケット」と呼ばれる状態に変化します。このポケットが深くなると、歯周病菌が繁殖しやすくなり、さらに歯ぐきや骨にダメージを与える悪循環が生まれてしまいます。

歯周病の早期発見・予防のカギは、この「歯周ポケット」に注目することにあります。🔍

🔹歯周ポケットの基本構造と役割

歯周ポケットは、歯を支える歯肉(歯ぐき)と歯の境目に自然に存在する隙間です。👄

通常、この溝は1〜2mm程度で、食べ物のカスや細菌を自浄作用で排除できる設計になっています。歯ぐきが健康であれば、ポケットの深さは浅く、歯をしっかりと支える役割を果たします。

しかし、プラーク(歯垢)がたまると、細菌が炎症を起こし、徐々に歯周ポケットが深くなります。🦠

深くなったポケットには汚れがたまりやすくなり、さらに炎症が進行。やがて歯を支える骨(歯槽骨)までダメージが及んでしまいます。

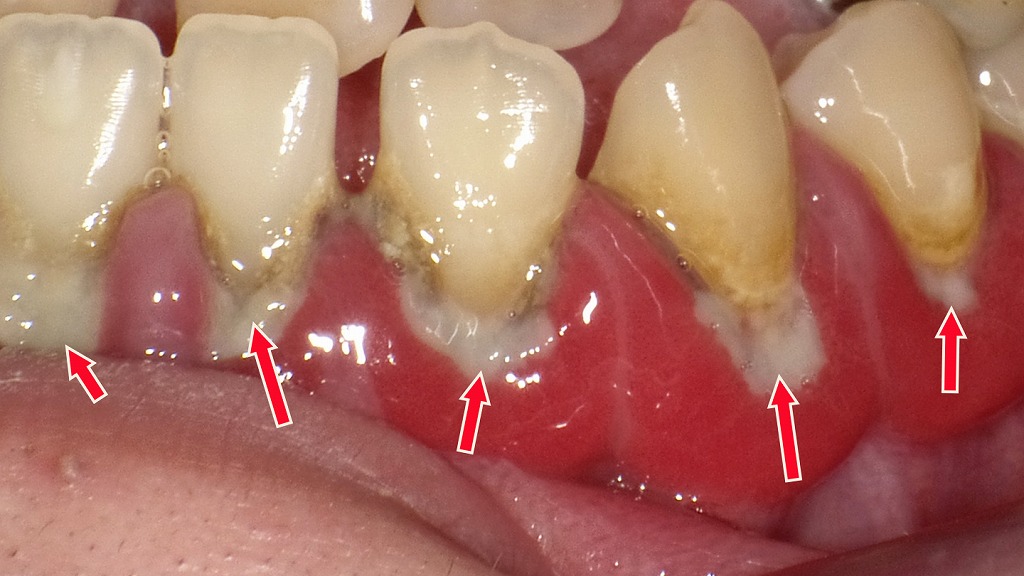

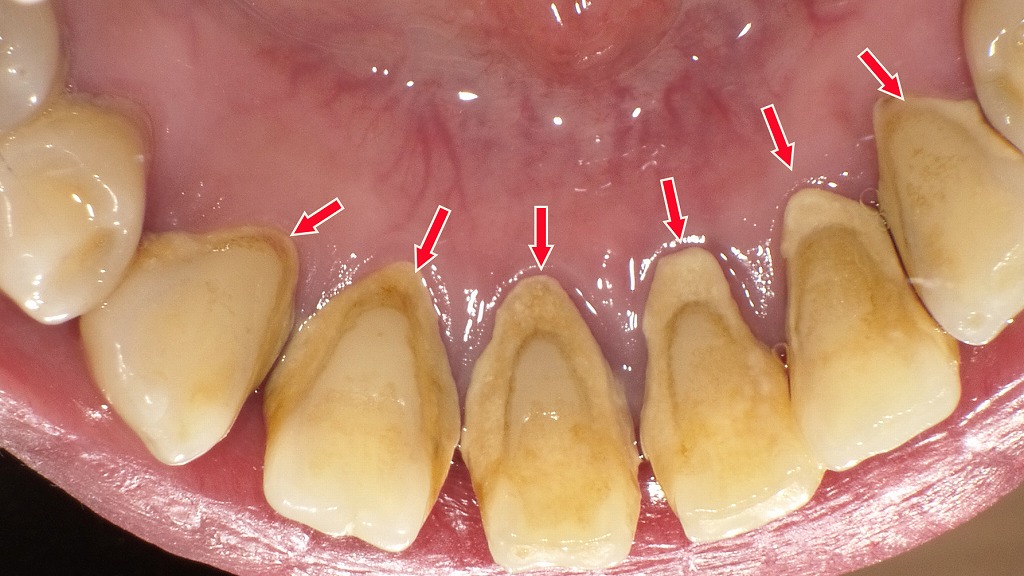

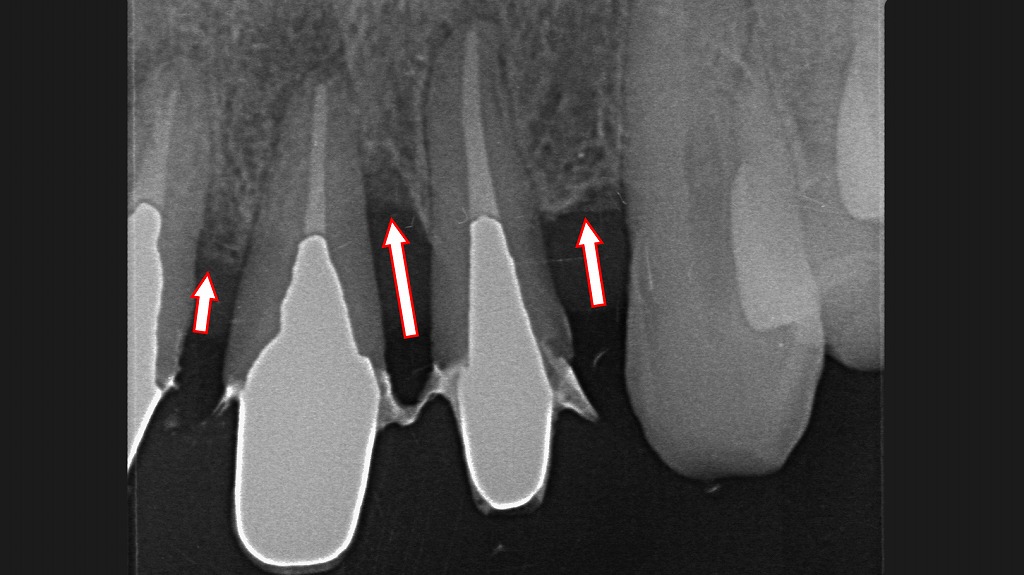

深い歯周ポケットが形成された状態 ― 重度歯周病の口腔内所見

赤矢印で示す部位では、歯ぐきの炎症が慢性化し、歯と歯ぐきの間に深い歯周ポケットが形成されています。これは重度歯周病に特徴的な所見で、歯槽骨の吸収が進行し、細菌や歯石が内部に溜まりやすい状態です。歯周ポケットが深くなるほどセルフケアでは清掃が困難となり、歯の動揺や膿の排出、最終的には歯の喪失につながるリスクが高まります。専門的な歯周治療が不可欠な段階です。

📘正常な歯周ポケットとは?

🔹歯周ポケットの基本構造

- 歯周ポケットは、歯と歯ぐきの間にある「歯肉溝」のことを指します。

- 歯の全周にわたって存在する、自然な隙間です。

🔹正常な歯周ポケットの深さ

状況によっては3mmまでを正常範囲として許容する場合もあります。

健康な歯周ポケットの深さは1~2mmが理想的です。

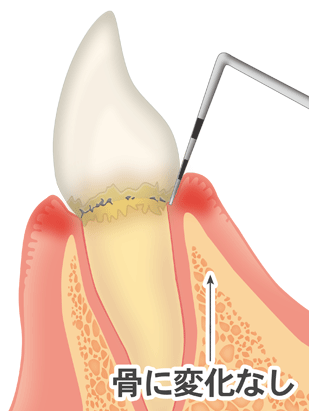

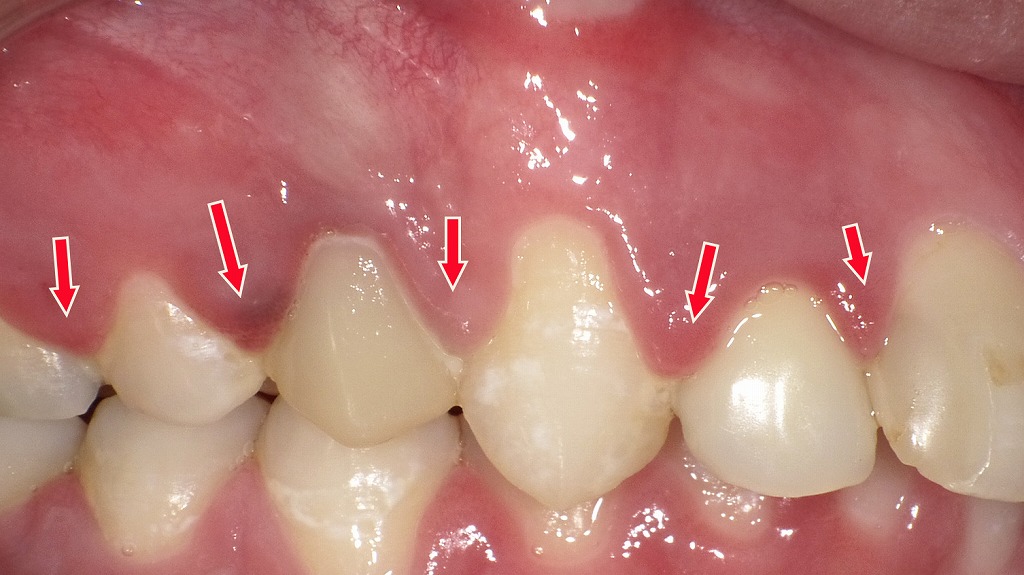

📘仮性ポケットとは?

🔹仮性ポケットの定義

- 歯槽骨の破壊が起きていない歯肉炎の段階で、歯ぐきが腫れて歯肉溝が深くなった状態を仮性ポケットと呼びます。

- 歯周ポケットの深さが3mm以上になることがありますが、骨の破壊はありません。

🔹仮性ポケットの特徴

- 歯槽骨の破壊はなく、歯肉炎と診断されます。

- 歯ぐきが約2mm腫れているため、正常な歯周ポケット(1〜2mm)に加算され、合計4mm程度の深さになることがあります。

🔹仮性ポケットの見た目

- 歯ぐきが腫れ、触るとペロンとめくれるような柔らかい状態です。

- 歯ブラシや指で簡単に動くことがあるのが特徴です。

🔹仮性ポケットの治療法

早期のセルフケアが大切です。

骨の破壊がないため、**適切な歯磨き(ブラッシング)**だけで改善することがあります。

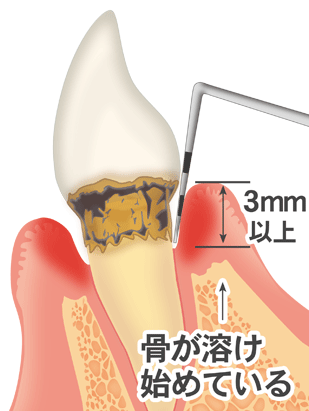

📘真性ポケットとは?

🔹真性ポケットができる仕組み

- 歯周ポケット内には、細菌の集合体である歯垢(プラーク)や歯石がたまりやすくなります。

- 適切なブラッシングができていないと、歯周ポケットの底にある歯槽骨が炎症により破壊されてしまいます。

🔹真性ポケットの進行

真性ポケットは、歯周病が進行したサインであり、自然回復は難しい状態です。

歯槽骨の破壊が進むと、歯周ポケットは次第に深くなり、

真性ポケットが形成されます。

🔹健康な歯肉溝との違い

健康な歯ぐきには「歯肉溝」と呼ばれる浅い隙間がありますが、これは生理的なものです。✅

ポイントは深さにあります!

- 健康な歯肉溝:1〜2mm

- 軽度の歯周病(歯肉炎〜軽度歯周炎):3〜4mm

- 中等度以上の歯周病:5mm以上

つまり、「歯肉溝」は正常な状態、「歯周ポケット」は炎症が進行した異常な状態を指します。🛑

深さが深くなるほど歯周病が進んでいるサインなので、定期的なチェックが重要です。

🔹歯周ポケットができる原因とは?

歯周ポケットが深くなる主な原因は、以下のような要素です。🦷

- プラーク(歯垢)と歯石の蓄積

- 不十分なブラッシング(特に歯と歯ぐきの境目)

- 喫煙(血流障害により歯ぐきの防御力低下)🚬

- ストレスや生活習慣の乱れ(免疫力の低下)

- 遺伝的要素(体質的に歯周病になりやすい)

これらの要因が重なると、歯ぐきが慢性的に炎症を起こし、徐々にポケットが深くなっていきます。😥

一度進行した歯周ポケットは自然に治ることが難しいため、早期の対策と定期的なケアが非常に大切です!

🛑歯周ポケットが深くなるメカニズム

歯周ポケットは、**「原因」と「進行の仕組み」**を理解することで、予防や早期治療が可能になります。🦷

ここでは、歯周ポケットが深くなってしまうメカニズムを詳しく解説していきます。

🔹歯垢(プラーク)と歯石の影響

歯周ポケットが深くなる最大の要因は、歯垢(プラーク)と歯石です。🦠

- 歯垢(プラーク):

食べカスや唾液中の成分に細菌が付着してできるネバネバした膜。毎日の歯磨きで取り除くことができます。 - 歯石:

歯垢が唾液中のカルシウムと結合して硬くなったもの。自宅のブラッシングでは取れず、歯科医院での除去が必要です。

プラークや歯石がたまると、細菌が歯ぐきに炎症を起こし、歯と歯ぐきの間にすき間(歯周ポケット)が形成されていきます。🧹

さらに、歯周ポケット内にたまったプラークは酸素が少ない環境を好む「嫌気性菌」の温床となり、悪化を加速させます。

🦠歯垢(プラーク)

🧱歯石

🔹歯周病との関係性

歯周ポケットと歯周病は切っても切れない関係です。🤝

- 最初は、**歯ぐきの軽い炎症(歯肉炎)**から始まります。

- プラークや歯石を放置すると、歯ぐきの炎症が慢性化し、歯槽骨(歯を支える骨)まで破壊が進行します。

- これが「歯周病(歯周炎)」と呼ばれる状態です。

つまり、

歯周ポケットの深さ=歯周病の進行度を示す重要な指標なのです。🩺

ポケットが深くなると、より強力な治療が必要になり、自然治癒はほぼ望めなくなります。

⚠️歯周病

🔹進行によるリスクと影響(歯のグラつき・抜歯リスク)

歯周ポケットが深くなると、さまざまな深刻なリスクが発生します。⚡

- 🦷 歯のグラつき:

歯槽骨が溶けることで歯を支える力が弱まり、歯がグラグラ動くようになります。 - 🦷 噛む力の低下:

歯の安定性がなくなり、食事中に痛みや不快感を覚えることも。 - 🦷 抜歯リスク:

進行が止められない場合、最終的には歯を失うことになります。

特にポケット深さが7mm以上になると、抜歯のリスクが非常に高まります。

また、口の中だけでなく、糖尿病の悪化や心血管疾患など全身疾患への影響も指摘されています。😣

歯周ポケットの深さは、全身の健康にも関わる重大なサインなのです!

🩺歯周ポケットの深さと重症度の目安

歯周ポケットの深さは、歯周病の進行度を示す重要な指標です。📏

自覚症状が少ない歯周病を見逃さないためにも、ポケットの深さを把握することが大切です。

🔹プロービング検査(歯周ポケット検査)とは?

プロービング検査とは、歯周ポケットの深さを専用の器具(プローブ)で測定する検査です。🔎

- プローブは先端が細く、目盛りがついた器具です。

- 歯と歯ぐきの間にやさしく差し込み、ポケットの深さをミリ単位で測定します。

- 出血の有無や歯の動揺(グラつき)も同時に確認します。

🦷この検査によって、歯周病の「進行度」と「治療が必要な部位」が明確になり、

適切なケアや治療方針を立てることができます。

🔹深さ別リスク(3mm、4mm、5mm以上の場合)

歯周ポケットの深さによるリスクは次のように分類されます。📚

| ポケットの深さ | 状態 | リスク |

|---|---|---|

| 1〜2mm | 健康 | 問題なし👍 |

| 3〜4mm | 軽度の歯周病 | 初期治療で改善可能🩺 |

| 5〜6mm | 中等度歯周病 | 本格的な治療が必要⚠️ |

| 7mm以上 | 重度歯周病 | 抜歯リスクが高い❗ |

特に5mm以上になると、ブラッシングだけでは汚れを取り除けず、**歯周ポケット内部の徹底的なクリーニング(SRPや外科的処置)**が必要になります。🛠️

🔹30代・40代で注意すべき歯周ポケットの深さ

30代・40代は、歯周病のリスクが一気に高まる年代です。🎯

- 30代前半でポケット3mm以上があれば要注意!

- 40代になると4〜5mm以上の深さが見つかるケースが増加します。

「まだ若いから大丈夫」と思っていても、知らないうちに歯周病が進行していることもあります。😥

また、この年代では**ストレスや生活習慣病(糖尿病・高血圧)**も影響し、歯周病が悪化しやすくなります。

定期的なプロービング検査を受けて、自分の歯周ポケットの状態を正確に把握することが、歯の未来を守る第一歩です!🛡️

🧹歯周ポケットのセルフケアと予防法

歯周ポケットの悪化を防ぐためには、毎日の正しいセルフケアが欠かせません。🪥

ここでは、効果的な予防法をわかりやすくご紹介します!

🔹1. 毎日のブラッシングで意識すべきポイント

歯周ポケット対策には、正しいブラッシング方法が基本です!🦷✨

- 🪥 歯と歯ぐきの境目を意識して磨く

歯の表面だけでなく、歯ぐきとの境界をやさしくブラッシングしましょう。 - 🪥 力を入れすぎず、ソフトタッチ

強すぎるブラッシングは、かえって歯ぐきを傷つけ、歯肉退縮(歯ぐき下がり)を招きます。 - 🪥 1日2〜3回、最低2分以上かけて丁寧に

食後のブラッシングを習慣にし、細かく磨き残しを防ぎましょう。

特に、就寝前のブラッシングは念入りに行うことが大切です。🌙

夜は唾液の量が減るため、細菌が繁殖しやすくなるからです。

🔹2. 補助清掃用具の活用(フロス・歯間ブラシ)

- 歯ブラシだけでは、歯と歯の間の汚れ(歯間部)までは完全に取り除けません。🚿

- そこで活躍するのが、デンタルフロスと歯間ブラシです!

- 🧵 デンタルフロス:

歯と歯の間に糸を通して、汚れをかき出します。特に若い方や歯ぐきが引き締まっている方におすすめ。 - 🪛 歯間ブラシ:

歯と歯の間に隙間ができている場合(歯周病が進行している場合など)に適しています。サイズ選びがポイント! - 【注意点】

- 無理に押し込むと歯ぐきを傷めるので、やさしくスライドさせるように使いましょう。💡

- 毎日のブラッシングにフロス・歯間ブラシをプラスするだけで、プラーク除去率が格段にアップします!

🔹3.殺菌うがい薬の活用方法

殺菌作用のあるうがい薬(デンタルリンス)を上手に使うことで、

歯周ポケット内の細菌を減らし、炎症を抑える効果が期待できます。🧪

- 🫗 使用タイミング:ブラッシング後に使用すると効果的!

- 🫗 使い方:適量を口に含み、歯ぐき周りを意識しながら約30秒間ブクブクうがい。

- 🫗 選び方:クロルヘキシジンやCPC(セチルピリジニウム塩化物)配合タイプがおすすめ。

ただし、うがい薬だけでは歯周ポケット内の歯石や細菌の完全除去はできないため、

基本はブラッシング+フロスのサポート役として使いましょう。🚀

🔹4. 定期的な歯科検診の重要性

- 理想の通院間隔

3〜6ヶ月に1回。 - 検診内容

歯周ポケット測定・スケーリング・ブラッシング指導。 - メリット

早期発見・早期治療で、治療期間と費用を最小限に。

🔹5. 歯周ポケットのセルフクリーニング方法

🪥歯ブラシの選び方・使い方

- 毛先が超極細の歯ブラシを選ぶ

例:ライオン システマ歯ブラシ。 - 柔らかいブラシからスタート

炎症が強い場合は柔らかめ、改善後は普通の硬さに。

Amazonで見る

システマ歯ブラシ

システマデンタルタフト

楽天で見る

システマ歯ブラシ

システマデンタルタフト

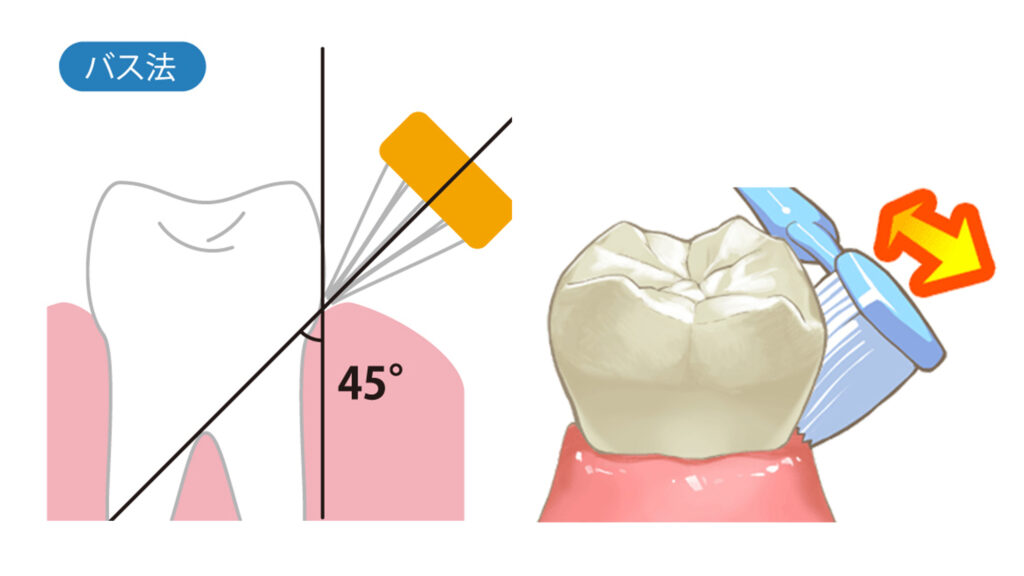

🦷歯磨きテクニック

- バス法(歯周ポケット掃除)

歯ブラシの毛先を歯ぐきに45度で当て、軽く振動させながら磨く。 - つまようじ法(歯間ポケット掃除)

歯列に直角にブラシを当て、歯間部を強めに清掃。専用ブラシも推奨。

🔹6. 歯周ポケット対策に使えるアイテム

- 液体歯磨き:ポイックウォーター

次亜塩素酸水を使った除菌効果で、歯周ポケット内の菌を抑制。 - ジェットウォッシャー:パナソニック ドルツ

超音波水流でプラークや軽度の歯石も除去可能。

Amazonで見る

パナソニック ジェットウォッシャー ドルツ

🔹7. 深い歯周ポケットと口臭対策

- 強い口臭の原因は深い歯周ポケット

揮発性硫黄化合物(VSC)が発生するため。 - 歯石除去の重要性

特に縁下歯石(黒い歯石)は深いポケットのサイン。定期的な除去が必須。 - 歯科医院での治療が必要なケース

6mm以上のポケットは歯磨きだけで治癒せず、専門的な治療が必要。

🏥歯周ポケットが深くなった場合の治療法

歯周ポケットが深くなると、セルフケアだけでは改善が難しくなります。😣

放置せず、適切な歯科治療を受けることで、進行を食い止め、歯を守ることができます!

🔹スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

まず初期治療として行われるのが、**スケーリング・ルートプレーニング(SRP)**です。🧹🦷

- 🛠️ スケーリング:

歯の表面や歯周ポケット内にたまった歯石・プラークを専用器具(超音波スケーラーなど)で徹底除去します。 - 🛠️ ルートプレーニング:

歯の根の表面(ルート面)を滑らかに整え、細菌が再付着しにくい状態にします。

SRPによって、

✅ 炎症の改善

✅ 歯周ポケットの浅化

✅ 歯ぐきの引き締まり

が期待できます。✨

ただし、5mm以上の深いポケットの場合は、SRPだけでは完全な改善が難しいこともあります。

🔹歯周外科治療(フラップ手術・GTR・エムドゲイン・リグロス)

歯周ポケットが深く、スケーリングやルートプレーニングだけでは改善が難しい場合は、歯周外科治療が必要になります。🏥

この画像は上顎前歯部のデンタルX線写真です。矢印で示されている部分に歯槽骨の吸収が確認できます。

🔍 所見の詳細

- 矢印部(上顎右側側切歯〜左側側切歯間)

歯根周囲の歯槽骨頂が正常より下がっており、歯根の中間1/3付近まで骨吸収が進行しています。 - 吸収形態

水平方向の歯槽骨吸収が主体で、歯間部の骨頂がなだらかに低下しています。

一部では垂直的吸収(特に右上1番・2番間)が疑われます。 - 歯根膜腔

吸収部では歯根膜腔の拡大が見られる可能性があります。 - 根尖部

根尖周囲には透過像は明瞭ではなく、主病変は辺縁性です。

🦷 臨床的に考えられること

- 慢性辺縁性歯周炎(中等度)

歯槽骨の吸収範囲と形態から、慢性的な歯周炎による骨吸収が示唆されます。 - 局所的要因

プラークや歯石の沈着、補綴物のマージン不適合、過度な咬合圧なども関与の可能性があります。 - 診査の必要性

歯周ポケットの測定・プロービング出血・動揺度・咬合関係を確認することが重要です。

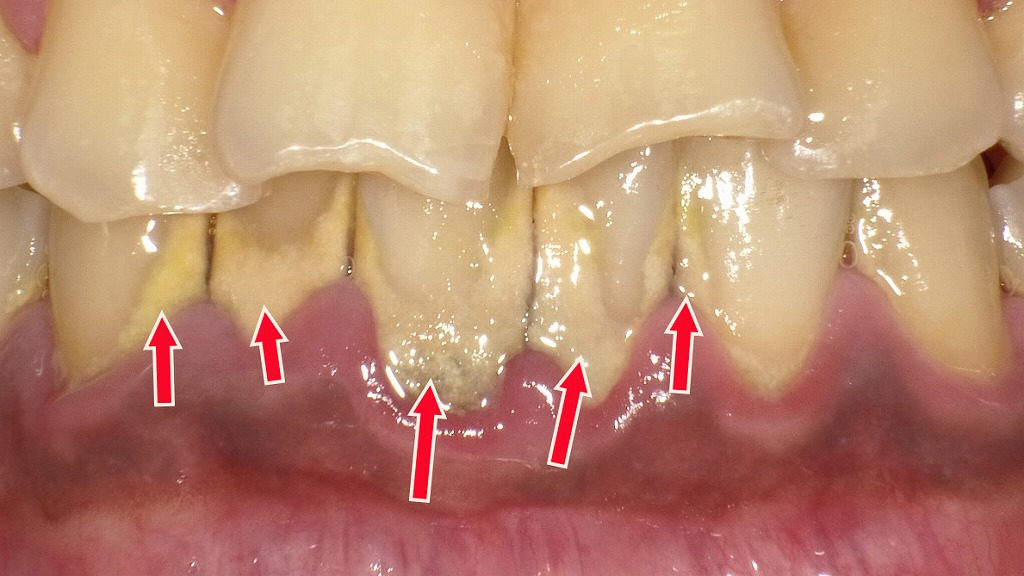

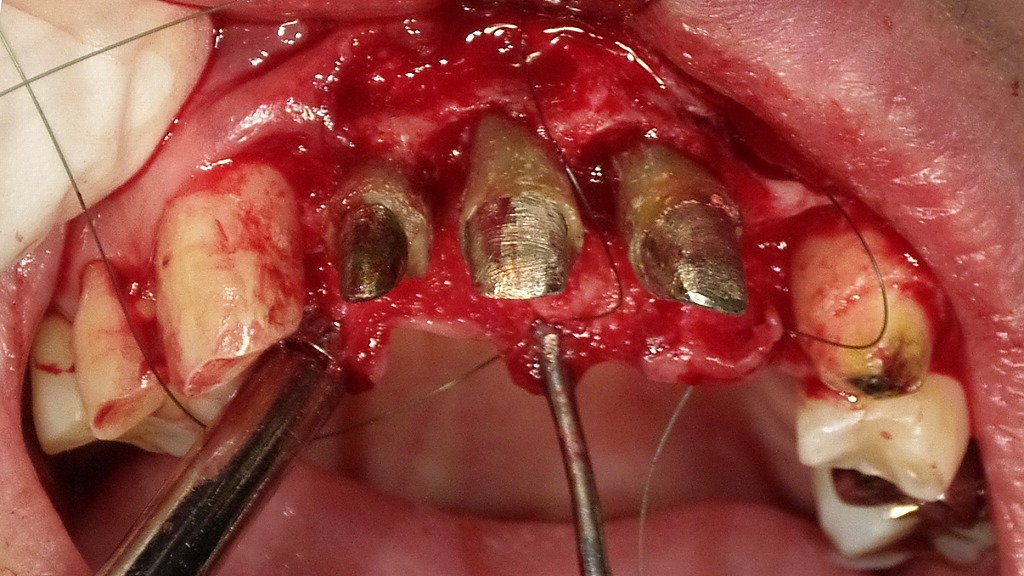

この画像は、同症例の上顎前歯部における歯周外科手術(フラップ手術)の術中写真です。

歯肉を剥離し、歯根面および骨の状態を明視下で確認している場面です。

🔍 手術の概要

- 術式名:歯周外科手術(フラップ手術)

- 目的:歯周ポケット内の歯石除去・感染組織の除去・歯槽骨形態の整形・再付着の促進

🦷 観察される所見

- 歯肉弁の剥離

- 歯肉を切開し、骨膜下で剥離して歯根面と歯槽骨を露出しています。

- 歯肉縁が大きく開かれており、歯槽骨の吸収範囲を直接確認できる状態です。

- 歯槽骨の吸収

- 特に中切歯および側切歯部で歯槽骨の吸収が明らかです。

- 骨頂が歯根の中間1/3付近まで低下しており、中等度〜高度の骨吸収が示唆されます。

- 歯根面の露出

- 歯根表面には歯石沈着やセメント質の変色が見られ、徹底的なデブライドメント(スケーリング・ルートプレーニング)が必要な状態です。

🩺 臨床的意義

- この手術は、中〜重度歯周炎で深い歯周ポケットや不良肉芽組織が存在する場合に実施されます。

- 視野を確保することで、歯根面の完全な清掃と骨整形(オステオプラスティー)が可能となり、歯周組織の再付着や歯肉の健康回復を目的としています。

🥼 フラップ手術(歯肉剥離掻爬術)

- 歯ぐきを一時的に切開して開き、歯周ポケット内部にたまった歯石や感染組織を直接除去します。

- 見えない部分まで徹底的に清掃でき、炎症を取り除きます。

🧬 GTR法(歯周組織再生療法)

- 「Guided Tissue Regeneration(組織再生誘導法)」の略。

- 歯槽骨の欠損部に特殊な膜(メンブレン)を設置し、

骨や歯根膜の自然な再生を促す方法です。

🔵 エムドゲイン法

- 歯の発生初期に存在するタンパク質(エナメルマトリックス)を利用して、

歯周組織(歯槽骨や歯根膜)を再生させる治療法です。 - 主にブタ由来のたんぱく質を使用します。

🧪 リグロス(Regenos)

- 日本で開発された歯周組織再生医薬品です。

- 成長因子(bFGF=線維芽細胞増殖因子)を利用し、

骨や歯根膜など歯周組織の再生を強力に促進します。 - 保険適用が可能であり、エムドゲインと並んで再生療法の選択肢になっています。

これらの治療により、

できるだけ「歯を抜かずに守る」ことを目指します!🦷💪

🔹再発防止のためのメンテナンスケア

治療が終わった後も、油断は禁物です!🚨

歯周病は「再発しやすい病気」なので、メンテナンスが非常に重要です。

- 📅 **定期検診(3〜4ヶ月に1回)**でポケットのチェック

- 🪥 **プロフェッショナルケア(PMTC)**でプラーク除去

- 🏠 自宅ケアの見直し(正しいブラッシング・フロス使用)

特に治療後1年以内は「再発率」が高いとされているため、

歯科医院との連携を強化しながら、口腔内の健康を守りましょう。🌟

📘歯周ポケットの改善にエアフローを活用しよう

🔹エアフローとは?

- エアフローは、歯科医院で行う歯周ポケットの掃除方法の一つです。

- 特殊な微粒子を歯周ポケット内に吹き付けることで、細菌や汚れを効率的に除去します。

🔹エアフローが効果的なタイミング

- 歯石除去や歯周病の基礎治療(スケーリング・SRP)を行った後に使用するのが効果的です。

- 歯周ポケット内の残存する細菌バイオフィルムをきれいに取り除き、メンテナンスケアに最適です。

🔹エアフローの追加効果

- エアフローは、歯周ポケットだけでなく、**歯の表面(歯面)**にも吹き付けることができます。

- これにより、虫歯菌(ミュータンス菌など)も同時に除去でき、虫歯予防にもつながります。

⚡知らないと危険!歯周ポケットの放置リスク

「たかが歯ぐきの腫れ」と甘く見てはいけません。🚫

歯周ポケットを放置すると、口の中だけでなく、全身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

🔹歯周ポケットから起こる全身疾患リスク(心疾患、糖尿病など)

歯周病菌は、歯周ポケットから血管内に侵入し、血流に乗って全身を巡ることがわかっています。🩸

これがさまざまな病気のリスクを高める要因となるのです。

💔 心疾患(心筋梗塞・脳梗塞)

歯周病菌が血管内で炎症を引き起こし、動脈硬化を促進。

その結果、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクが高まります。

💉 糖尿病の悪化

歯周病の炎症物質がインスリンの働きを阻害し、血糖値コントロールを難しくします。

糖尿病患者さんは、歯周病が重症化しやすいという悪循環もあります。

👶 妊娠トラブル(早産・低体重児出産)

妊婦さんが重度の歯周病になると、早産や低体重児出産のリスクが高まるというデータも報告されています。

このように、歯周ポケットの放置は単なる「歯の問題」ではなく、

命に関わる深刻なリスクを引き起こす可能性があるのです。⚡

🔹誤嚥性肺炎と口腔内ケアの関係

特に高齢者にとって深刻なのが、**誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)**です。👵👴

- 食べ物や唾液と一緒に、口腔内の細菌が肺に入り込むことで発症します。

- 歯周ポケットにたまった細菌が多いと、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。

【ポイント】

🧹 毎日の丁寧な口腔ケア(歯磨き・フロス・舌清掃)

🏥 定期的なプロフェッショナルケア(クリーニング)

これらを徹底することで、

誤嚥性肺炎の予防につながり、健康寿命を延ばすことが期待できます!✨

🏡自宅でできる歯周ポケットケアの実践方法

歯周ポケットの悪化を防ぐためには、**毎日の自宅ケア(ホームケア)**がとても重要です。🪥

ここでは、効果的なケア方法とコツをわかりやすくご紹介します!

🔹ホームケア用品おすすめリスト

歯周ポケット対策に役立つ、信頼できるホームケア用品をリストアップしました!🛒

- 🦷 やわらかめの歯ブラシ

歯ぐきを傷つけず、ポケット周辺をやさしくケアできます。 - 🧵 デンタルフロス

歯と歯の間の汚れをしっかり除去。細いタイプや持ち手付き(ホルダータイプ)もおすすめ。 - 🪛 歯間ブラシ

サイズに合ったものを選び、無理なく歯間部を清掃。 - 🧪 殺菌作用のあるうがい薬(デンタルリンス)

プラーク形成を抑制し、口腔内の細菌バランスを整えます。 - 🖐️ タフトブラシ

奥歯の裏側や細かい部分のピンポイント清掃に最適!

適切なアイテムを使うことで、歯周ポケット内の細菌コントロールが大幅に向上します!

🔹毎日のルーティンで歯周ポケット悪化を防ぐ

日々のルーティンをしっかり整えることで、歯周ポケットの悪化を防ぎましょう!🗓️

【朝】

- 起床後にうがいして口腔内の細菌をリセット

- 朝食後にブラッシング+フロス

【昼】

- 食後に簡単なうがい or 歯磨き(時間がなければうがいだけでも!)

【夜】(一番重要!)

- 丁寧なブラッシング(最低2〜3分)🪥

- フロス・歯間ブラシを併用して徹底清掃🧵

- 殺菌うがい薬で仕上げうがい🧪

夜のケアが不十分だと、睡眠中に細菌が爆発的に増殖するため、

「夜のフルケア」を習慣化することが最大の防御策です!🌙

🔹歯科医院と連携したセルフケアの進め方

完璧なセルフケアを目指しても、自分では気づきにくい磨き残しがどうしても出てきます。😥

そこで大切なのが、歯科医院との連携です!

- 🏥 定期検診でポケット深さをチェック

- 🏥 クリーニング(PMTC)で歯石やバイオフィルムを除去

- 🏥 ブラッシング指導で正しいケア方法をアップデート

特に、ポケットの深さが4mm以上ある方は、

3ヶ月ごとのメンテナンス通院を目安にしましょう!

「自宅ケア」と「プロフェッショナルケア」を組み合わせることで、

歯周ポケットの改善と維持がぐっと現実的になります!🦷✨

💡よくあるQ&A|歯周ポケットのお悩み解決

歯周ポケットに関するよくある疑問に、わかりやすくお答えします!🦷💬

気になるポイントをチェックして、不安をスッキリ解消しましょう。

🔹歯周ポケットは自然に回復する?

結論から言うと、自然に元通りに回復することは難しいです。⛔

- **軽度(3mm程度)**の歯肉炎なら、丁寧なブラッシングとセルフケアの改善により、歯ぐきの炎症が治まり、ポケットが浅くなることがあります。🪥

- しかし、4mm以上の歯周ポケットになると、歯槽骨(歯を支える骨)が破壊されている可能性が高く、

放置しても自然には元に戻りません。

このため、早期発見・早期治療がとても重要なのです!⚡

🔹歯周ポケットがあると必ず治療が必要?

基本的に、4mm以上の歯周ポケットが確認された場合は治療が推奨されます。🏥

- 3mm以下であれば、セルフケアの徹底+経過観察でOKな場合もあります。

- 4mm以上では、スケーリング・ルートプレーニング(SRP)などの積極的な処置が必要になることが多いです。

- 5〜6mm以上では、外科的なアプローチ(フラップ手術など)が必要なケースも。

歯周病は静かに進行する病気なので、自覚症状がなくても、

検査でポケットが深いと判明したら、できるだけ早く治療を始めることが、歯を守る近道です!🔎

🔹歯周ポケットの治療は痛い?

「痛そうで怖い…」というイメージを持つ方も多いですが、

最近の歯周ポケット治療は痛みをできる限り抑える工夫がされています!🛡️✨

- 🛠️ スケーリング・ルートプレーニング(SRP)では、

必要に応じて局所麻酔を使用し、痛みを最小限に抑えます。 - 🛠️ 外科処置(フラップ手術など)でも、

十分な麻酔下で行うため、処置中の痛みはほぼありません。 - 🛠️ 処置後は軽い痛みや違和感が出ることもありますが、

痛み止めの処方や適切なアフターケアで対処できます。

つまり、

怖がらずに適切な治療を受けることが、歯と健康を守る一番の近道です!😊

🌟まとめ|歯周ポケットを正しく理解し、健康な口腔環境を守ろう!

「歯周ポケット」は、単なる歯ぐきの問題ではなく、歯の寿命や全身の健康にも深く関わる大切なサインです。🦷✨

この記事でお伝えした通り、

- 歯周ポケットの深さは歯周病の進行度を示す重要な指標

- 深くなったポケットは自然治癒が難しい

- 放置すると抜歯リスクや全身疾患につながることも

だからこそ、

✅ 毎日の丁寧なセルフケア

✅ 定期的な歯科検診

✅ 必要に応じた適切な治療

をセットで行うことが、歯を守るためのカギになります!🔑

未来の自分のために、

今日からできるケアを一歩ずつ始めていきましょう!🌱

正しい知識と行動で、健康な口腔環境と明るい笑顔を守り続けることができます!

🦷歯ぐきの腫れや違和感、放置していませんか?

江戸川区篠崎で歯周病・歯周ポケットの治療をお考えの方は、当院にご相談ください。

「歯周ポケット」とは、歯と歯ぐきの境目にできる溝で、深くなると歯周病が進行しているサインです。放置すると歯のグラつきや抜歯リスク、さらには全身疾患にもつながる恐れがあります。

当院では、歯周ポケット測定から、症状に応じたスケーリング・ルートプレーニング(SRP)や歯周組織再生療法まで、

一人ひとりに合わせた丁寧な治療を行っています。🩺✨

「まだ大丈夫かな?」と思っている今こそ、未来の歯を守る第一歩です。

まずはお気軽にご相談ください!🌟

【動画】4mm,5mm,6mmの歯周ポケットを改善回復するセルフケア法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。