- 1. 【🎬48秒】「この歯、抜かずに残せますか?」歯周組織再生療法があなたの歯を守る

- 2. 🔍歯周組織再生療法とは何か?

- 2.1. 🧠歯を支える組織「歯周組織」とは?

- 2.2. 🦴失われた歯槽骨・歯根膜・セメント質の再生を目指す治療

- 2.2.1. 下顎前歯部の垂直性骨欠損と歯周組織再生の可能性

- 2.3. 📚従来の治療との違い(スケーリングやフラップ手術との比較)

- 3. 💉主な再生療法の種類とその特徴

- 3.1. 🧪エムドゲイン法:成長因子による自然治癒促進

- 3.1.1. 特徴とメリット

- 3.1.2. デメリット

- 3.2. 🧬GTR法:再生膜で組織の再生をガイド

- 3.2.1. 特徴とメリット

- 3.2.2. デメリット

- 3.3. 💉リグロス療法:保険適用の再生因子応用

- 3.3.1. 特徴とメリット

- 3.3.2. デメリット

- 3.3.3. 🚫 リグロスの使用が禁忌となるケース:口腔癌のある患者さん

- 3.3.3.1. ① ⚠️ 現在または過去に口腔癌がある方は使用できない

- 3.3.3.2. ② 🧬 リグロスの作用機序が癌細胞に影響する可能性

- 3.3.3.3. ③ ✅ 全身に癌がある場合は局所使用に限り問題ない

- 3.3.4. ⚠️ リグロスの副作用と潜在的リスク

- 3.3.4.1. ① 🔺 重要な潜在的リスク:悪性腫瘍の増殖・転移促進

- 3.3.4.2. ② 🩺 主な副作用(局所反応)

- 3.4. 🆚各治療法の比較と選び方

- 4. 🧑⚕️どんな人に適している?適応症と禁忌症

- 4.1. 🧑⚕️ 歯周組織再生療法の適応症:中等度〜重度の歯周病

- 4.1.1. ① 🦴 垂直性骨吸収(垂直性骨欠損)

- 4.1.2. ② 🦷 大臼歯の根分岐部病変(分岐部病変)

- 4.2. ⚠️適さないケース:糖尿病、喫煙などのリスク因子

- 4.3. 🚫 適応されない症例:水平性骨吸収とは?

- 4.3.1. ① 📉 水平性骨吸収(水平性骨欠損)とは?

- 4.3.2. ② ⚠️ 水平性骨吸収では歯周組織再生療法は適応外

- 4.4. 🩺再生療法が成功しやすい患者の条件

- 5. 🦷治療の流れと通院回数・期間

- 5.1. 📅初診〜精密検査の流れ

- 5.1.1. 初診時の主な内容:

- 5.2. 🛠オペの手順(麻酔・フラップ・再生材挿入など)

- 5.3. 📆術後の通院頻度と注意点

- 5.3.1. 通院スケジュールの例:

- 5.3.2. 注意点

- 6. 🦷リグロスの手術手順

- 6.1. 💉 リグロスの調製方法|無菌的な薬剤の準備手順

- 6.2. 🦷 上顎犬歯遠心部における深い歯周ポケットの経過と対応

- 6.3. 🦷 犬歯遠心部の歯周ポケットに対するX線所見と処置経過

- 6.4. ✂️ フラップ手術(リグロス併用)における歯肉剥離の経過

- 6.5. 🔬 不良肉芽組織除去と歯根面滑沢化|再生療法に向けた外科的前処置

- 6.6. 💉 リグロスの塗布手順と人工骨併用の考察

- 6.7. 🧵 歯肉の縫合|再生療法併用時の切開範囲と材料使用部位

- 7. 💰費用と保険の対応状況について

- 7.1. 💴保険適用されるケースと自由診療の違い

- 7.1.1. ✅ 保険適用されるケース

- 7.1.2. ❌ 自由診療となるケース

- 7.2. 📊相場:自費治療の価格帯と支払い方法

- 7.2.1. 💰 自費治療の価格帯(1歯あたり)

- 7.2.2. 💴歯周外科手術の費用(保険適用)

- 7.3. 🧾医療費控除との関係も解説

- 7.3.1. ✅ 医療費控除の概要

- 7.3.2. 📌 注意点

- 7.4. 🏥 生命保険と歯周組織再生療法の給付金について

- 7.4.1. ① ❌ フラップ手術は給付対象外がほとんど

- 7.4.2. ② 🔁 再生療法も2020年から給付対象外に

- 7.4.3. ③ 📞 詳細はご自身の保険会社へ確認を

- 8. 💴 リグロスの保険費用と適用条件

- 8.1. ① 🧾 リグロスの保険適用費用の目安

- 8.2. ② 📋 リグロスが保険適用されるための条件

- 8.2.1. ✅ 保険適用までの流れ(厚労省基準に準拠):

- 9. 🎯再生療法の成功率とリスク・副作用

- 9.1. 📈成功率と予後の研究データ

- 9.2. 🔁再発防止のメンテナンスの重要性

- 9.3. ⚠️術後に起こりうるトラブル・合併症

- 9.4. 📖各大学でのリグロスによる歯周組織再生療法の効果の研究

- 10. 📝まとめ|歯を守るための選択肢としての再生療法

- 11. 江戸川区篠崎で「抜歯は避けたい」「できるだけ自分の歯を残したい」とお考えの方へ

- 12. 【動画】歯周病の手遅れの症状

- 13. 筆者・院長

✏️「歯周病が進んでいて、抜歯の可能性があると言われた…」

そんな悩みを抱える方に知っていただきたいのが、**歯ぐきや歯を支える骨を再生する「リグロス療法」**です。

リグロスとは、日本で開発され、厚生労働省により保険適用が認められた再生治療薬で、歯周病によって失われた歯周組織(歯槽骨・歯根膜など)を再生することができます。

従来は高額な自由診療でしか受けられなかった「歯周組織再生療法」も、リグロスの登場によって、より多くの方が気軽に治療を受けられる時代になりました。

本記事では、リグロス療法の効果や安全性、治療の流れや費用、他の再生療法との違いまで詳しく解説します。

「できるだけ自分の歯を残したい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

【🎬48秒】「この歯、抜かずに残せますか?」歯周組織再生療法があなたの歯を守る

🔍歯周組織再生療法とは何か?

歯周組織再生療法は、歯周病で破壊された歯を支える組織(歯周組織)を再生させるための先進的な治療法です。単なる「進行を止める治療」ではなく、「組織を元の健康な状態に近づける」ことを目的としています。

🧠歯を支える組織「歯周組織」とは?

歯周組織とは、以下の4つの構造の総称です:

- 歯肉(歯ぐき):歯を包み込み、外部の刺激から保護する

- 歯槽骨(しそうこつ):歯の根を支える顎の骨

- 歯根膜(しこんまく):歯と骨を繋ぐクッションのような役割

- セメント質:歯の根の表面を覆う薄い硬組織

これらは、歯がしっかりと機能するために必要不可欠な組織ですが、歯周病によって徐々に破壊されていきます。

🦴失われた歯槽骨・歯根膜・セメント質の再生を目指す治療

歯周病が進行すると、歯槽骨や歯根膜が溶けてしまい、歯がグラグラしたり、最終的には抜けてしまうリスクが高まります。

下顎前歯部の垂直性骨欠損と歯周組織再生の可能性

歯周組織再生療法では、以下の方法でこれらの組織の再構築を目指します:

- GTR法(組織再生誘導法):特殊な膜で不要な細胞の侵入を防ぎ、再生細胞の働きをサポート

- エムドゲイン療法:歯の発生過程に似た環境を人工的に作り出し、自然な再生を促す

- リグロス療法:成長因子を応用した新しい治療(保険適用あり)

これらの治療により、抜歯を回避し、歯の寿命を延ばすことが可能になります。

📚従来の治療との違い(スケーリングやフラップ手術との比較)

従来の歯周病治療は、進行を食い止めることが目的でした。たとえば:

- スケーリング・ルートプレーニング(SRP):歯石除去と根面の滑沢化

- フラップ手術:歯ぐきを切開し、深い部分の歯石を除去

これらは歯周病の進行を止める効果はありますが、一度失った歯槽骨や歯根膜を戻すことはできません。

一方、歯周組織再生療法は、失われた歯周組織の再生を目的とした治療であり、従来法とは治療のゴールが根本的に異なります。

💉主な再生療法の種類とその特徴

歯周組織再生療法にはいくつかのアプローチがあり、患者の状態や重症度に応じて使い分けられます。ここでは代表的な3つの方法をご紹介します。

🧪エムドゲイン法:成長因子による自然治癒促進

エムドゲイン法(Emdogain)は、子どもの歯が発育する際に関与する「エナメルマトリックスタンパク質」を主成分としたゲル状の薬剤を歯の根元に塗布する治療法です。

特徴とメリット

- 歯の成長時と同様の環境を作り、自然な組織再生を促す

- 骨・歯根膜・セメント質が再形成される

- 切開範囲が最小限で済む場合が多い

デメリット

- 自由診療のため費用が高額(1歯につき数万円〜)

- 効果に個人差あり(喫煙者・糖尿病患者では効果が落ちやすい)

🧬GTR法:再生膜で組織の再生をガイド

**GTR法(Guided Tissue Regeneration)**は、**吸収性または非吸収性のメンブレン(再生膜)**を使って、不要な細胞の侵入を防ぎ、歯周組織の再生を促進する治療法です。

特徴とメリット

- 明確な骨欠損がある部位に効果的

- 組織の侵入タイミングをコントロールすることで再生効率を向上

デメリット

- メンブレンを除去するための2回手術が必要なケースあり

- 感染リスクがやや高いため、術後の管理が重要

💉リグロス療法:保険適用の再生因子応用

リグロス(Regroth)療法は、**FGF-2(線維芽細胞増殖因子)**という再生促進物質を使った新しい治療法です。日本で開発された薬剤で、2016年から保険適用になっています。

特徴とメリット

- 保険診療が可能なため経済的負担が少ない

- 人工的な膜を使わないため手術がシンプル

- 骨の再生に加えて、炎症の抑制効果も期待できる

デメリット

- エムドゲインやGTRに比べると再生力はややマイルド

- 適応症が限られるため、事前の診断が重要

🚫 リグロスの使用が禁忌となるケース:口腔癌のある患者さん

① ⚠️ 現在または過去に口腔癌がある方は使用できない

- 現在、口腔内に悪性腫瘍(口腔癌)がある方、

あるいは過去に口腔癌の既往があり、現在は治癒している方でも、

リグロスの使用は原則として禁忌とされています。

② 🧬 リグロスの作用機序が癌細胞に影響する可能性

- リグロスの主成分(FGF-2)は、未分化な細胞に働きかけて増殖を促す性質があります。

- 一方、悪性腫瘍の多くは未分化細胞で構成されており、

リグロスがこれらの癌細胞にも増殖を促してしまうリスクが懸念されます。

③ ✅ 全身に癌がある場合は局所使用に限り問題ない

- リグロスは口腔内の限られた範囲に局所的に作用する薬剤です。

- そのため、他部位(肺・胃など)に癌がある方に対しては、必ずしも禁忌ではありません。

- ただし、主治医(腫瘍内科医や口腔外科医)と連携して慎重に判断する必要があります。

⚠️ リグロスの副作用と潜在的リスク

① 🔺 重要な潜在的リスク:悪性腫瘍の増殖・転移促進

- 最も重篤なリスクとして、以下の点が挙げられます:

- 投与部位における悪性腫瘍の増殖

- 既存の癌細胞の転移促進の可能性

- リグロスは**細胞の増殖を促す成長因子(FGF-2)**を主成分とするため、

未分化な癌細胞に作用するリスクがあります。 - 現在または過去に口腔癌がある患者さんへの使用は原則禁忌です。

② 🩺 主な副作用(局所反応)

- 多くは投与部位に限局した軽度の症状であり、以下のようなものが報告されています:

- 🦷 歯周組織の過剰増生

- 本来必要な範囲以上に組織が増殖してしまう状態

- ⚪ 歯肉の白色化

- 血流の変化や組織反応による一時的な変化

- 🔴 歯肉の紅斑

- 赤みを帯びた炎症反応

- 💢 歯肉の腫脹(はれ)

- 術後数日で落ち着くことが多いが、感染兆候には注意が必要

- 🦷 歯周組織の過剰増生

📌 これらの副作用が現れた場合は、担当医による経過観察や処置が必要です。

リグロス治療前には、**十分な説明と同意(インフォームド・コンセント)**を行うことが大切です。

🆚各治療法の比較と選び方

| 治療法 | 保険適用 | 特徴 | 再生範囲 | 適応症例の幅 |

|---|---|---|---|---|

| エムドゲイン法 | ❌ 自費 | 成長因子応用 | 広い(骨・歯根膜・セメント質) | 中等度〜重度 |

| GTR法 | ❌ 自費 | 再生膜使用 | 明確な骨欠損部に有効 | 重度限定 |

| リグロス療法 | ✅ 保険 | FGF-2利用 | 骨中心だが歯周組織再生あり | 中等度 |

💡選び方のポイント:

- 「費用を抑えたい」→ リグロス療法

- 「審美的・長期的な改善を重視」→ エムドゲイン法

- 「骨の欠損が大きい」→ GTR法

🧑⚕️どんな人に適している?適応症と禁忌症

歯周組織再生療法はすべての歯周病患者に適応できるわけではありません。再生療法が効果を発揮するのは、特定の条件を満たす場合のみです。ここでは、適応症・禁忌症・成功しやすい条件について詳しく解説します。

🧑⚕️ 歯周組織再生療法の適応症:中等度〜重度の歯周病

① 🦴 垂直性骨吸収(垂直性骨欠損)

- 歯槽骨の一部が垂直方向に破壊された歯周病(歯周ポケットが6mm以上)に対して、歯周組織再生療法は適応されます。

- 骨欠損は「1壁性〜4壁性」に分類され、壁数が多いほど再生治療に適しています。

- 例:歯根の3方向に骨が残っている場合 → 3壁性骨吸収

- 🔍 特に3壁性骨吸収はリグロスやエムドゲインの薬液がポケット内に留まりやすく、最も適応されやすい症例とされています。

- スケーリングやSRP後でも改善が見られない

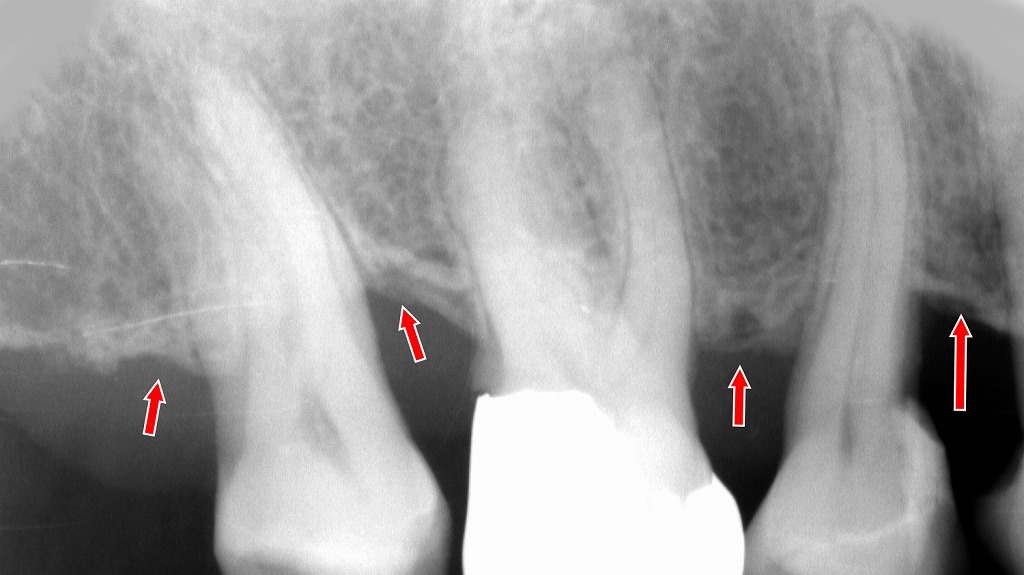

② 🦷 大臼歯の根分岐部病変(分岐部病変)

- 歯周組織再生療法は大臼歯の根の分かれ目(根分岐部)に骨吸収がある場合にも適応されます。

- ただし、リンデの分類「1度」のみが適応対象です。

- 分岐部の骨欠損が、舌側〜頬側方向に1/3以内にとどまっている軽度な状態

- 👉 進行度が高い(2度・3度)場合は適応外となるため、事前の診断が重要です。

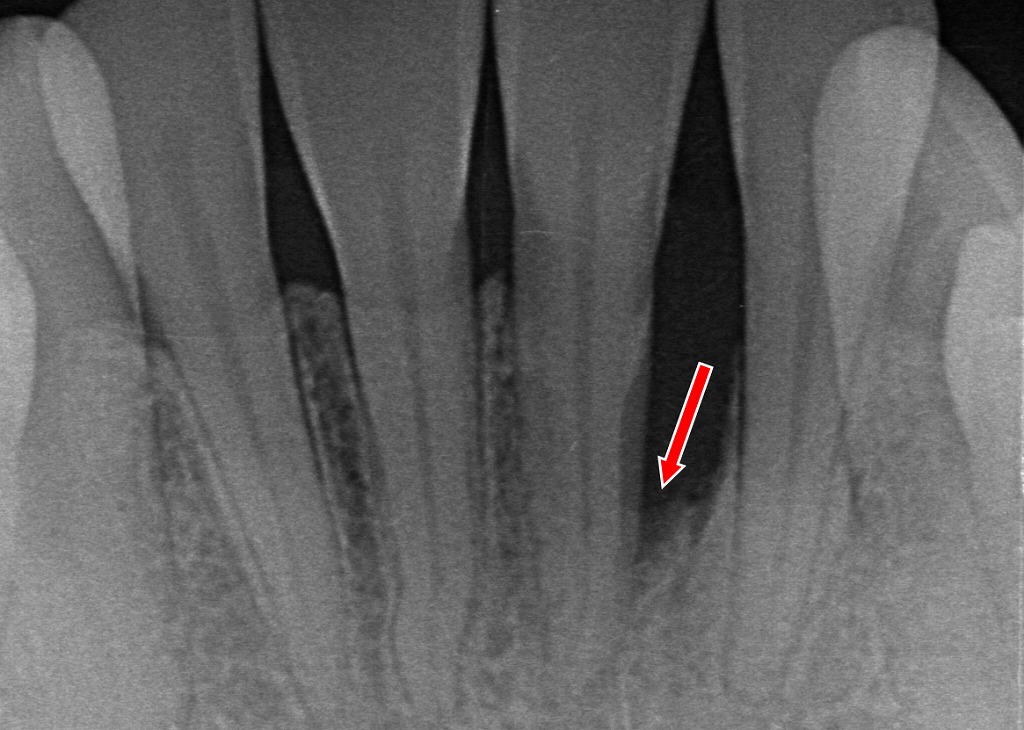

赤矢印は大臼歯の分岐部に及ぶ高度な骨吸収(分岐部病変Ⅲ度)を示しています。

リンデの分類でⅢ度に該当するため、分岐部全体を貫通する骨欠損が存在しており、歯周組織再生材リグロスは適応外となります。このような高度病変では、保存の可否を慎重に判断し、ヘミセクションや抜歯を含めた治療選択の検討が必要となるケースです。

これらの条件に該当する場合は、再生療法によって歯周組織の回復が見込める可能性が高くなります。

⚠️適さないケース:糖尿病、喫煙などのリスク因子

再生療法は高い効果が期待される一方で、以下のようなリスク因子がある方には十分な効果が出にくい、または手術が適応できない可能性があります。

- 🚬 喫煙者(血流が悪く、組織の回復が遅れる)

- 🩸 コントロール不良の糖尿病患者

- 💊 免疫抑制剤やステロイドの常用者

- 💉 重度の出血傾向がある方

- ⚠️ 歯の動揺が重度で保存不可能なケース

こうした方は、再生療法前にまず全身状態や生活習慣の改善が必要です。

🚫 適応されない症例:水平性骨吸収とは?

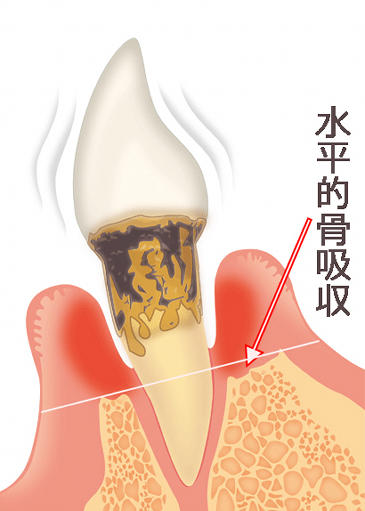

① 📉 水平性骨吸収(水平性骨欠損)とは?

- 歯周病による歯槽骨の破壊には、以下の2つのタイプがあります:

- 垂直性骨吸収(垂直性骨欠損):部分的に深く吸収される

- 水平性骨吸収(水平性骨欠損):歯槽骨全体が均等に低くなる

② ⚠️ 水平性骨吸収では歯周組織再生療法は適応外

- 水平的に骨が失われている場合、歯周組織再生療法は適応されません。

- 理由:再生材が骨の壁に囲まれずに流出しやすく、効果が得られにくいため

🔎 再生療法の効果を得るには、ある程度の「骨の壁」が残っている状態が必要です。

したがって、水平性骨吸収=リグロスやエムドゲインは適応外と理解しておきましょう。

🩺再生療法が成功しやすい患者の条件

再生療法の効果を最大限に引き出すためには、以下の条件を満たしていることが理想的です。

- 🪥 毎日のブラッシングが適切にできている

- 🦷 歯周病に対する基本治療(スケーリングなど)をすでに受けている

- 📉 喫煙をしていない、もしくは禁煙に取り組んでいる

- 🧘♂️ 全身疾患(特に糖尿病)が適切にコントロールされている

- 🦷 定期的な歯科メンテナンスを受ける意欲がある

再生療法は「治して終わり」ではなく、その後の維持管理が成功の鍵です。治療後のセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアを続けられる方におすすめです。

🦷治療の流れと通院回数・期間

歯周組織再生療法は、一度の来院で完了するものではありません。正確な診断・丁寧な前処置・術後のメンテナンスが揃ってはじめて、治療効果が得られます。

📅初診〜精密検査の流れ

まずはカウンセリングと精密な診査・診断からスタートします。

初診時の主な内容:

- 問診・口腔内診査・レントゲン撮影

- 歯周ポケットの深さ測定(プロービング検査)

- 必要に応じてCTや口腔内写真

🦷 歯周病の進行度や骨の状態をミクロレベルで把握することが、正確な治療計画には欠かせません。

🛠オペの手順(麻酔・フラップ・再生材挿入など)

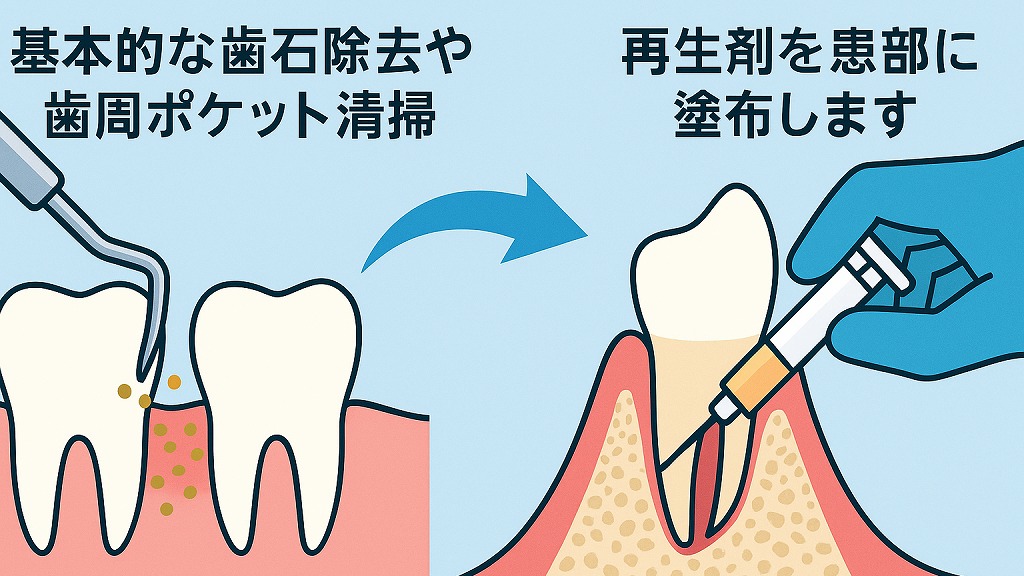

再生療法は外科的処置を伴うため、局所麻酔を用いて行います。手術の流れは以下の通りです:

- 麻酔の実施:痛みを感じないように局所麻酔を行う

- フラップ手術(歯肉の切開):感染部位・骨欠損を視認できるように歯肉を開く

- 感染組織の除去:歯石や炎症組織を完全に取り除く

- 再生材の挿入:

- エムドゲイン → ゲル状の薬剤を塗布

- GTR法 → メンブレン(再生膜)を設置

- リグロス → 成長因子を塗布

- 縫合(必要に応じて歯周パックも)

🩹 手術時間は1〜2時間程度が目安です。術後の痛みや腫れは数日で軽快します。

📆術後の通院頻度と注意点

術後の治癒を促すため、定期的なフォローアップが不可欠です。

通院スケジュールの例:

- 術後1週間:縫合部の確認・洗浄・消毒

- 術後2週間〜1か月:抜糸、経過観察(GTRの場合は再手術も)

- その後3か月間隔でメンテナンス:ポケット測定・クリーニング・指導

注意点

- 術後は喫煙・過度な飲酒・強いブラッシングはNG

- 硬い食べ物は数日避ける

- 腫れ・出血が続く場合は早めに歯科医院へ連絡

💡再生療法の成功には「術後の自己管理と歯科でのサポート」が重要です。最低でも半年〜1年の継続管理が推奨されます。

🦷リグロスの手術手順

💉 リグロスの調製方法|無菌的な薬剤の準備手順

① 🧪 リグロスは薬剤と溶解液がセットで構成

- リグロスは、薬剤(粉末)と溶解液(液体)がセットになっており、

1本のシリンジ内で無菌的に調合できる構造になっています。

② 🔁 プランジャーロッドを交互に押して調合

- シリンジの両端には2つのプランジャー(押し棒)がついており、

左右交互に押し合うことで、内部で薬剤と液体が均一に混ざります。 - この方法により、外部に触れずに安全・清潔な状態で薬剤を調製することが可能です。

③ ⏱ 手術直前ではなく、準備は事前に済ませておく

- 調製作業は手術の直前ではなく、あらかじめ準備しておくのが基本です。

- 手術中のスムーズな処置を行うためにも、調製タイミングの管理が重要となります。

📌 ※リグロスの取り扱いには温度管理・期限管理も関係するため、

マニュアルや製品説明書に従って正しい操作手順を遵守することが大切です。

🦷 上顎犬歯遠心部における深い歯周ポケットの経過と対応

① 🔎 症例の概要:上顎犬歯遠心部に深い歯周ポケット

- 対象歯:上顎犬歯の遠心側

- 問題点:深い歯周ポケットの存在

- 初診時より局所的な進行性歯周炎が疑われる部位

② 🪥 初期対応:基本的な歯周治療の実施

- **スケーリング・ルートプレーニング(SRP)**を含む歯周基本治療を実施

- 炎症のコントロールを目的とした初期治療を完了

③ 🔁 維持管理:ディブライトメントによるメンテナンス移行

- 初期治療後も深いポケットが残存しているため、

- 継続的に**ポケット内のディブライトメント(感染組織除去)**を実施

- 現在はメンテナンス(SPT)へ移行済み

④ ⚠️ 現在の状態:症状は安定しているが、深いポケットは残存

- 自覚症状や炎症所見は落ち着いている

- しかし、歯周ポケットの深さは改善せず、再発リスクが懸念される状態

📌 今後の対応としては:

- 再評価により歯周外科的介入(フラップ手術や再生療法)の検討

- リグロス適応症かの診断も含めて判断されるべきケースです。

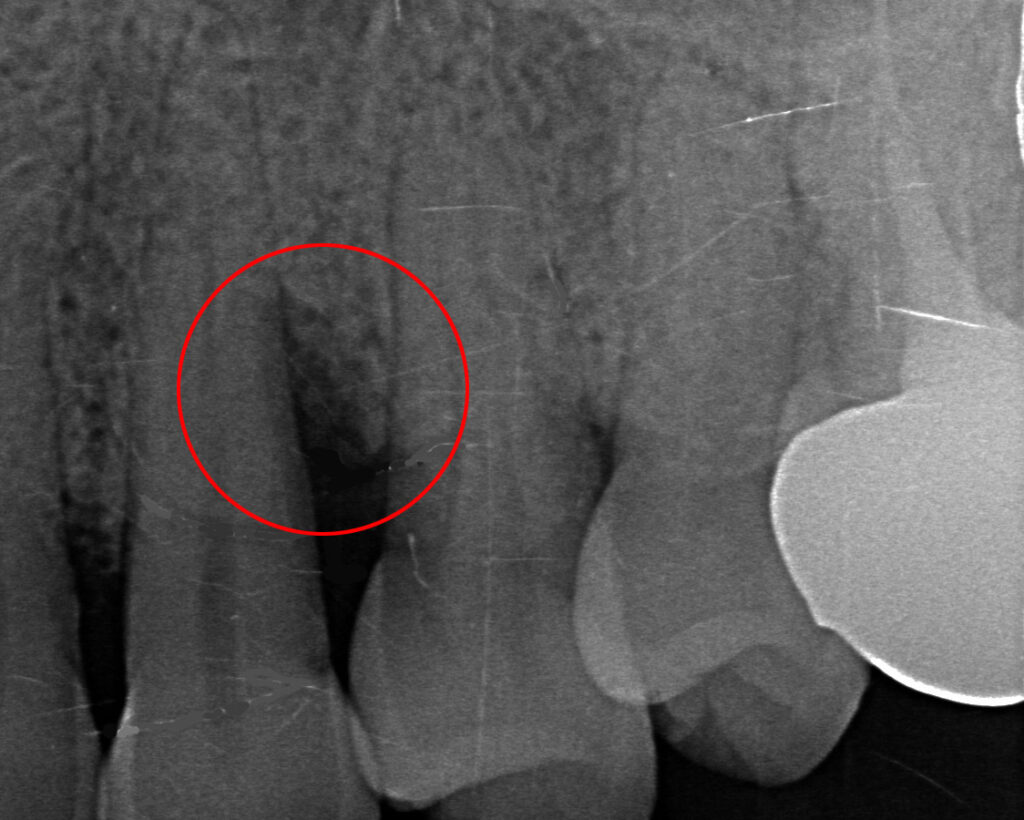

🦷 犬歯遠心部の歯周ポケットに対するX線所見と処置経過

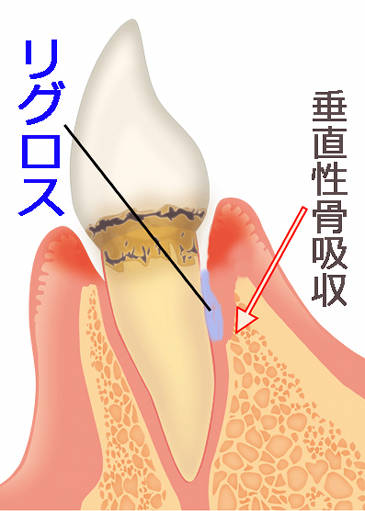

① 🖼 デンタルX線所見:3壁性の垂直性骨欠損を確認

- 対象部位:上顎犬歯の遠心側(奥側)

- 所見:**3壁性の垂直性骨吸収(骨欠損)**が明瞭に確認される

- 骨吸収の形態としては、再生療法(リグロスなど)の適応となりうる構造

② 🪥 初期処置:歯石の徹底除去

- **スケーリングおよびルートプレーニング(SRP)**を丁寧に実施

- 歯根面を滑沢化し、細菌の再付着を抑制

③ 🧼 維持療法:メンテナンスとディブライトメントの継続

- ポケット内のバイオフィルムをエアーフローで除去

- 微粒子による非侵襲的な清掃が可能

- **PMTC(プロによる機械的歯面清掃)**を定期的に実施

- 再感染予防を目的に、メンテナンスフェーズへ移行済み

📌 現在の評価ポイント:

- 3壁性の骨形態を活かし、将来的に再生療法を選択肢とする可能性

- メンテナンスによる炎症抑制とポケット維持管理を継続中

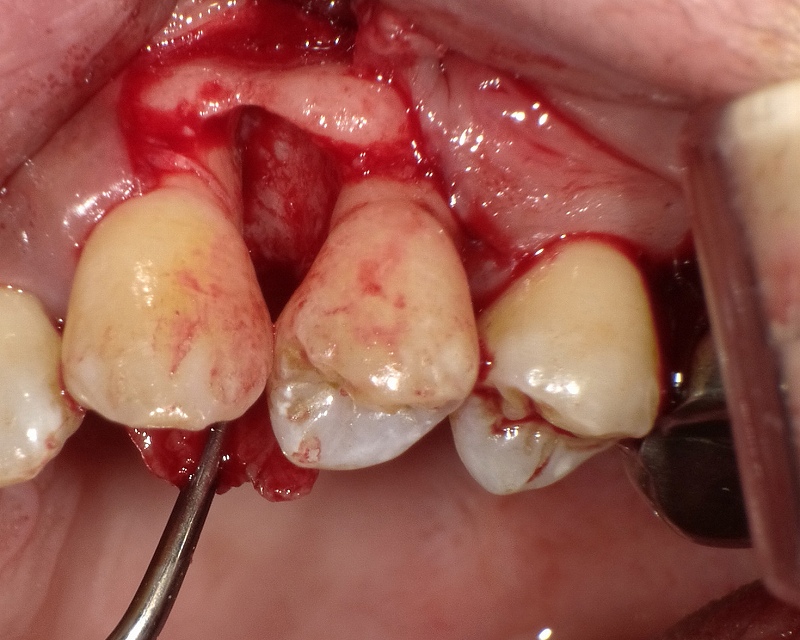

✂️ フラップ手術(リグロス併用)における歯肉剥離の経過

① 📏 症状の安定とプロービング値の経過観察

- 患部は炎症症状としては安定しているものの、

- プロービング値が依然として大きく(深い)、改善が見られない状態

- 深さ8mmの歯周ポケットが確認され、治療継続が必要と判断

② 🦴 垂直性骨吸収の存在によりリグロス適応

- X線および臨床所見にて、**垂直性骨吸収(骨欠損)**が確認される

- 骨再生が期待できる形態であるため、リグロス併用のフラップ手術を選択

③ ✂️ 歯肉切開と剥離の手技内容

- 切開起点:犬歯歯肉の中央部に縦切開を実施

- 剥離方向:第1小臼歯(4番)方向へ展開し、粘膜骨膜弁を形成

- 歯肉を十分に開き、骨欠損部および歯根面を明視下に露出

④ 📏 再確認:術中のプロービングによる深さ測定

- 手術中に再度プローブを用いて測定

- 対象部位にて歯周ポケット深さは8mmと記録

📌 本症例では、リグロスによる再生療法が適応できる典型的な垂直性骨欠損のため、

術後の経過観察においても、ポケットの改善・骨再生の確認が重要です。

🔬 不良肉芽組織除去と歯根面滑沢化|再生療法に向けた外科的前処置

① 💢 不良肉芽組織の徹底除去

- フラップ手術中において、炎症性の肉芽組織を視認下で徹底的に除去

- 感染源となる組織を取り除くことで、再生療法の成功率向上が期待される

② 🦷 歯根面の滑沢化を丁寧に実施

- 歯石や汚染されたセメント質の完全除去を行い、歯根表面を滑らかに整える

- 再生材の接着環境を整えるための重要なステップ

③ 🪥 歯周基本治療と再生療法でのアプローチの違い

- **歯周基本治療(SRP)**では:

- 歯根面のセメント質はなるべく保存するのが原則

- 理由:無用な象牙質露出を避け、知覚過敏や歯根吸収を防ぐため

- フラップ手術+リグロス併用時では:

- 汚染されたセメント質は完全に除去しても問題なし

- 理由:再生環境をクリーンに保つことが優先されるため

📌 再生療法では、“保存”より“再建のための準備”が優先される場面があります。

術式に応じた歯根面管理が、予後を左右する重要なポイントです。

💉 リグロスの塗布手順と人工骨併用の考察

① 🛠 リグロス塗布の基本手技

- 使用器具:投与ホルダー+貼薬針(カニューレ)

- 手順:

- リグロスが入ったホルダーに貼薬針を装着

- 垂直性骨吸収によって形成されたポケット状の骨欠損部位へ挿入

- 欠損部内部へリグロスを満たすように塗布

② 💧 リグロスの性質と注意点

- リグロスは**粘調性(やや粘り気のあるゲル状)**を有するものの、

- 実際の臨床では、骨壁が乏しい部位では流出するリスクがある

- 特に1壁性や2壁性の骨欠損では滞留性が低くなる可能性があるため注意が必要

③ 🧱 人工骨との併用による安定性の向上

- 欠損部位に人工骨(骨補填材)を併用することで、

- リグロスの局所滞留性が向上

- 再生環境が物理的に安定しやすいという臨床的印象あり

- 人工骨は、リグロスのキャリアとして機能しうる補助材料

📌 ポイントまとめ:

- リグロス単独でも再生は可能だが、骨壁が少ない場合には人工骨の併用が有効

- 「薬剤の性質+骨形態」に応じた柔軟な術式設計が、成功率向上に寄与します

🧵 歯肉の縫合|再生療法併用時の切開範囲と材料使用部位

① ✂️ 切開範囲の設定:6番の近心まで展開

- 主病変部位:第二小臼歯(5番)の遠心部に深い歯周ポケット

- 骨欠損の視認と処置のため、切開範囲を第一大臼歯(6番)の近心まで延長

- 再生治療に必要な十分な術野の確保を目的とした設計

② 💉 使用材料:リグロス+人工骨(Bio-oss)の併用

- 骨補填部位:5番遠心部(垂直性骨欠損)

- 材料構成:

- リグロス(再生因子)

- Bio-oss(骨補填材)

- 目的:リグロスの再生促進効果と、Bio-ossによる空間維持・滞留性の向上を図る

③ 🧵 歯肉縫合の意図と注意点

- 骨補填を安定させるため、緊密な縫合で創部を確実に閉鎖

- 歯肉縫合により、再生領域の細菌感染や材料逸脱のリスクを最小化

- 必要に応じて、歯周パック(保護材)を併用するケースもあり

📌 再生療法を伴うフラップ手術では、切開・剥離・縫合の精度が予後に大きく影響します。

術野の拡大と再建材料の安定性を見越した縫合法が求められます。

💰費用と保険の対応状況について

歯周組織再生療法の費用は、使用する薬剤や治療法、保険の適用有無によって大きく異なります。以下に、保険適用のケースと自由診療の違い、費用の相場、支払い方法、そして医療費控除について詳しく解説します。

💴保険適用されるケースと自由診療の違い

✅ 保険適用されるケース

- リグロス療法:厚生労働省に承認された再生因子「リグロス」を使用する場合、保険適用となります。ただし、適用には一定の条件があり、すべての症例に適用されるわけではありません。

❌ 自由診療となるケース

- エムドゲイン法やGTR法など、保険未承認の薬剤や治療法を使用する場合は、自由診療となり、全額自己負担となります。

📊相場:自費治療の価格帯と支払い方法

💰 自費治療の価格帯(1歯あたり)

- エムドゲイン法:70,000円〜110,000円程度

- GTR法:60,000円〜100,000円程度

- リグロス療法(保険適用外の場合):15万円〜20万円程度

※上記はあくまで目安であり、クリニックや症例によって異なります。

💴歯周外科手術の費用(保険適用)

| 手術名 | 費用 |

|---|---|

| フラップ手術 | 1歯あたり 約2,000円※ 保険診療で行うには、この他に投薬料、歯周組織基本検査、歯周組織精密検査、各種指導料、再診療などが加算されます。また、保険適用のルールとして、フラップ手術の実施前にスケーリングやルートプレーニングが完了したにもかかわらず治癒しない場合に適用出来るとされています。 |

| 歯肉切除術 | 1歯 960円※ その他、加算項目はフラップ手術に準ずる。 |

🧾医療費控除との関係も解説

歯周組織再生療法の費用は、条件を満たせば医療費控除の対象となります。

✅ 医療費控除の概要

- 対象者:納税者本人または生計を一にする配偶者や親族

- 控除額:年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた部分

- 対象費用:治療費、通院にかかる交通費など

📌 注意点

- 領収書の保管:確定申告時に必要となるため、治療費の領収書は大切に保管してください。

- 申告期限:医療費控除の申告は、治療を受けた年の翌年から5年間可能です。

🏥 生命保険と歯周組織再生療法の給付金について

① ❌ フラップ手術は給付対象外がほとんど

- 歯周病の治療で行われる**「フラップ手術」について、

多くの生命保険会社では手術給付金の対象外**とされています。 - これは、フラップ手術が生命や機能維持に直結しないと判断されるケースが多いためです。

② 🔁 再生療法も2020年から給付対象外に

- かつては、**歯周組織再生療法(バイオ・リジェネレーション法)**が

手術給付金の対象となっていた保険もありました。 - しかし、2020年4月1日以降、ほとんどの保険会社で支払い対象外となったようです。

📌 ※これは保険会社の「支払対象手術一覧」から外されたことによるものと考えられます。

③ 📞 詳細はご自身の保険会社へ確認を

- 加入している保険会社・保険の種類・契約内容によっては、

個別に給付金が支払われる可能性もあります。 - ✅ 必ずご自身の契約内容をご確認の上、事前に保険会社へ問い合わせることをおすすめします。

💴 リグロスの保険費用と適用条件

① 🧾 リグロスの保険適用費用の目安

- 上顎4番・5番の2本にリグロスを使用した場合

→ フラップ手術と併用での自己負担額は約13,000円(3割負担の場合) - 1本のみの治療

→ 約7,000〜9,000円が目安です。 - 🧮 上記費用には以下の基本処置が含まれています:

- フラップ手術(保険適用)

- リグロス薬剤の使用

- 手技料等

📌 ※これに加えて以下の費用が別途発生します:

- レントゲン撮影費用

- 再診料・処方料・指導料(ブラッシング指導など)

② 📋 リグロスが保険適用されるための条件

リグロスは「お願いすれば使える」ものではなく、保険上、明確な適用プロセスが決まっています。

✅ 保険適用までの流れ(厚労省基準に準拠):

- 初診・歯周検査

- 歯周ポケットの深さや出血の有無などを測定

- 歯石除去(スケーリング)

- 再評価(歯周検査の再実施)

- 必要があればSRP(ルートプレーニング)

- 再評価結果により歯周外科が必要と診断された場合

- ✅ この時点で初めて「リグロスの使用」が認められます

📌 ポイント:

- 段階を踏まずにいきなりリグロスを希望しても保険では認められません

- あくまで**「歯周外科の一部」としての使用**であることを理解しておきましょう

🎯再生療法の成功率とリスク・副作用

歯周組織再生療法は科学的根拠に基づいた治療ですが、100%成功する治療ではありません。治療効果やリスクについて正しく理解しておきましょう。

📈成功率と予後の研究データ

過去の臨床研究では、以下のような再生療法の有効性が報告されています。

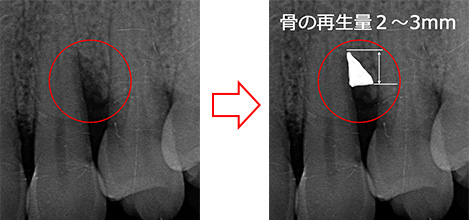

- 🔬 エムドゲイン法:平均で2〜3mmの歯槽骨再生が見込める

- 📊 GTR法:適切な症例であれば70〜80%以上の成功率

- ✅ リグロス療法:日本国内の大規模研究で約70%の改善例

※「成功」の定義は、歯周ポケットの改善、骨の再生、動揺の安定など複合的に評価されます。

🔁再発防止のメンテナンスの重要性

再生療法の成果を維持するためには、術後のメンテナンスが不可欠です。

- 🪥 毎日の正しい歯みがき

- 🧼 3〜4か月に一度のプロによるクリーニング

- 📏 ポケット測定やX線での再発チェック

特に再生療法を受けた部位は、再感染のリスクが高くなるため、ケアの継続が必要です。

⚠️術後に起こりうるトラブル・合併症

以下のような術後の一時的な症状が見られることがあります:

- 🤕 腫れ・出血・痛み(数日間で治癒)

- 💉 感染(まれに抗生剤で対応が必要)

- 😬 メンブレンの露出(GTR法でのリスク)

これらは術後の注意点を守れば多くは予防可能です。万が一異常があれば、すぐに歯科医院へ連絡しましょう。

📖各大学でのリグロスによる歯周組織再生療法の効果の研究

📝まとめ|歯を守るための選択肢としての再生療法

歯周病が進行しても、「もう抜歯しかない…」とあきらめる必要はありません。

歯周組織再生療法は、失われた骨や歯根膜を回復させる希望のある治療法です。

- 🦷 エムドゲインやGTR法、リグロス療法など、多様な選択肢があり、

- ✅ 適応を満たせば、抜歯を回避し、歯の寿命を延ばすことが可能です。

- 🧑⚕️ 正確な診断と、専門性のある歯科医のもとで行うことで、高い成功率が期待されます。

治療の成否を左右するのは、「治療を受けるかどうか」よりも、「どこで、誰に治療してもらうか」。

そして、治療後のメンテナンスを継続できるかどうかです。

🔔 「歯ぐきが下がってきた」「歯がグラグラする」「抜歯は避けたい」と感じている方は、

ぜひ一度、歯周組織再生療法に対応した歯科医院へ相談してみてください。

あなたの歯を、少しでも長く、健康に保つための「最後の砦」になるかもしれません。

江戸川区篠崎で「抜歯は避けたい」「できるだけ自分の歯を残したい」とお考えの方へ

当院では、**歯周病で失われた骨や歯ぐきを再生させる先進治療「歯周組織再生療法」**に対応しています。

特に当院では、保険適用の再生因子「リグロス」を用いた治療も行っており、高額な自費治療に比べて経済的な負担を抑えながら、本格的な再生療法を受けられます。

専門的な検査と診断のもと、一人ひとりに合った治療プランをご提案いたします。

「歯を抜かずに治療したい」とお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

江戸川区篠崎で、あなたの歯を守るための最善の選択肢をご案内いたします。

【動画】歯周病の手遅れの症状

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。