- 1. 📚歯の神経を抜くとは?

- 1.1. 🦷歯の神経(歯髄)の役割

- 1.2. 🦷「神経を抜く治療=抜髄(ばつずい)」とは

- 1.3. 🦷神経を抜く治療が必要になる主なケース

- 2. 🔥歯の神経を抜くとどうなる?【デメリットまとめ】

- 2.1. 🦴歯がもろくなり割れやすくなる

- 2.2. 🎨歯の色が変色する(黒ずむリスク)

- 2.3. 🦠歯の寿命が短くなる理由

- 2.4. 🛠️被せ物(クラウン)治療が必要になることも

- 2.5. ⚡知覚が失われることによる注意点

- 3. 🦷歯根破折について|神経を抜いた歯の欠点とリスク

- 3.1. ⚠️神経を抜いた歯の大きな欠点とは?

- 3.1.1. 🪵ファイバーコアによるリスク軽減

- 3.2. 🕰️神経を抜いた歯の寿命は短くなる

- 3.3. 🦷歯根破折の実際の症例紹介

- 3.3.1. 📄上顎第二小臼歯の歯根破折|症例1

- 3.3.2. 📄上顎第二小臼歯の歯根破折|症例2

- 4. 🦷歯根破折による抜歯とインプラント治療の選択肢

- 4.1. ⚡神経を抜いた歯は破折リスクが高い

- 4.2. 🦷歯根破折した歯の抜歯

- 4.3. 🦿インプラントによる機能回復

- 4.4. 👑インプラントにクラウン(人工歯)を装着

- 5. 🦷歯根嚢胞とフィステル|根管治療後に起こる欠点とリスク

- 5.1. ⚠️根管治療の限界と失敗リスク

- 5.2. 💥根管治療の失敗で起こる症状

- 5.3. 🦷歯根嚢胞・フィステルの症例紹介

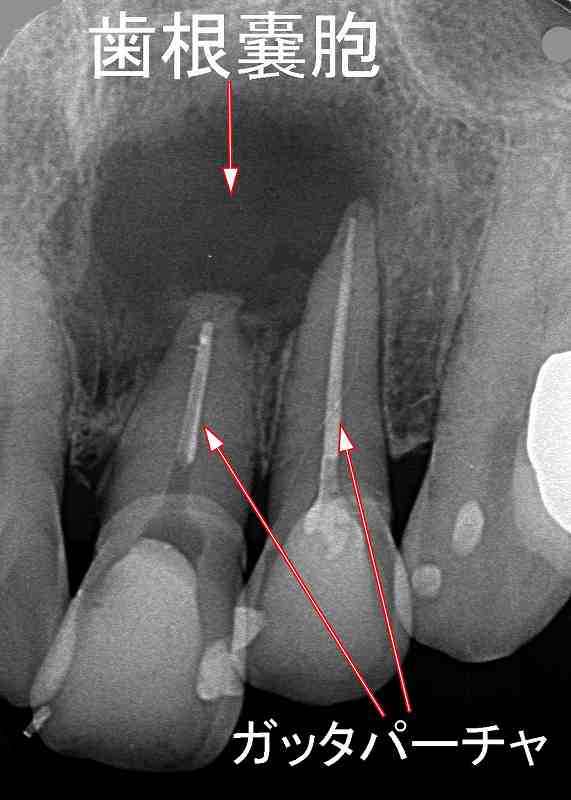

- 5.3.1. 📄下顎第中切歯の歯根嚢胞

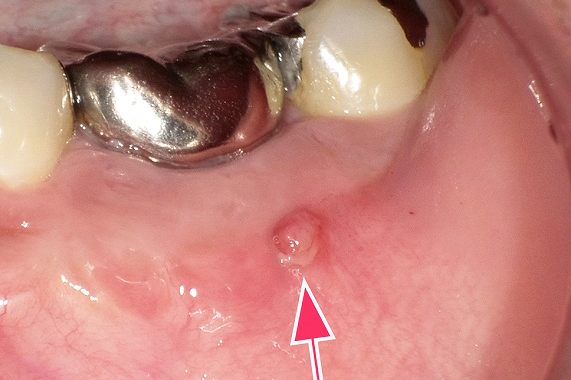

- 5.3.2. 📄下顎第一大臼歯のフィステル

- 6. 🦷歯根嚢胞の治療|歯根嚢胞摘出術と歯根端切除術の流れ

- 6.1. ⚠️歯根嚢胞とは?発生する原因

- 6.2. 📷歯根嚢胞のレントゲン所見

- 6.3. 🛠️歯根嚢胞に対する外科的治療法

- 6.4. 📈術後の経過

- 7. 🦷歯の変色について|抜髄後に起こる欠点と対策

- 7.1. ⚠️抜髄後の歯に起こる変化

- 7.2. 🌟変色した歯への審美治療

- 8. 🦷変色歯をオールセラミックで治療|抜髄後の審美回復法

- 8.1. ⚠️抜髄後に起こる歯の変色

- 8.2. 🌟オールセラミックによる変色歯の治療

- 8.3. 💰オールセラミックは保険適用外

- 8.4. 📷変色歯をオールセラッミックで治療した症例

- 9. 🎯歯の神経を抜くメリットとは?

- 9.1. 💊痛みから解放される

- 9.2. 🛡️感染拡大を防ぎ、歯を保存できる

- 9.3. 🦷治療後も自分の歯として使える

- 10. 🔍歯の神経を抜いた後の注意点

- 10.1. 🦷治療後すぐの痛みや違和感について

- 10.2. 🍴食事で気をつけるポイント

- 10.3. 🏥定期的なメンテナンスの重要性

- 11. 🌱歯の神経をできるだけ抜かないためにできること

- 11.1. 🪥早期治療が重要

- 11.2. 🍬虫歯・歯周病予防の徹底

- 11.3. 🦷MTAセメントや覆髄療法とは?(最新治療紹介)

- 12. 💡神経を抜く前に知っておきたいQ&A【よくある質問】

- 12.1. 💬神経を抜くと痛みはゼロになるの?

- 12.2. 💬抜いた後、何年くらいもつの?

- 12.3. 💬費用・治療期間はどれくらいかかる?

- 13. 📝まとめ|歯の神経を抜く前に知っておくべきこと

- 14. 江戸川区篠崎で「歯の神経を抜くかどうか」でお悩みの方へ

- 15. 【動画】歯茎のニキビのような出来物・フィステル

- 16. 筆者・院長

「神経を抜かないといけない」と歯医者で言われたけれど、

本当に抜いて大丈夫?その後の歯の寿命は?——こんなふうに不安を感じていませんか?

歯の神経は、ただの「痛みの原因」ではなく、歯を健康に保つ大切な役割を担っています。

この記事では、神経を抜くと歯にどんな影響があるのか、メリット・デメリット、そしてできるだけ神経を守るための方法まで丁寧にご紹介します。

📚歯の神経を抜くとは?

歯の神経を抜く治療は、主に虫歯や外傷によって神経が深く傷んでしまった場合に行われます。

この治療を行うことで、激しい痛みを取り除き、歯そのものを残すことができます。

しかし、神経を抜くことで歯の状態は大きく変わるため、慎重な判断が求められます。

🦷歯の神経(歯髄)の役割

歯の中心には「歯髄(しずい)」と呼ばれる柔らかい組織が存在し、ここに神経や血管が通っています。

歯髄は以下のような大切な役割を担っています。

- 痛みを感じて異常を知らせる

- 歯に栄養を運び、健康を維持する

- 歯の発育をサポートする(特に子どもの歯)

つまり、神経は単なる「痛みの元」ではなく、歯の健康を守るために必要不可欠な存在なのです。

🦷「神経を抜く治療=抜髄(ばつずい)」とは

「抜髄(ばつずい)」とは、感染や炎症を起こした歯の神経(歯髄)を除去する治療を指します。

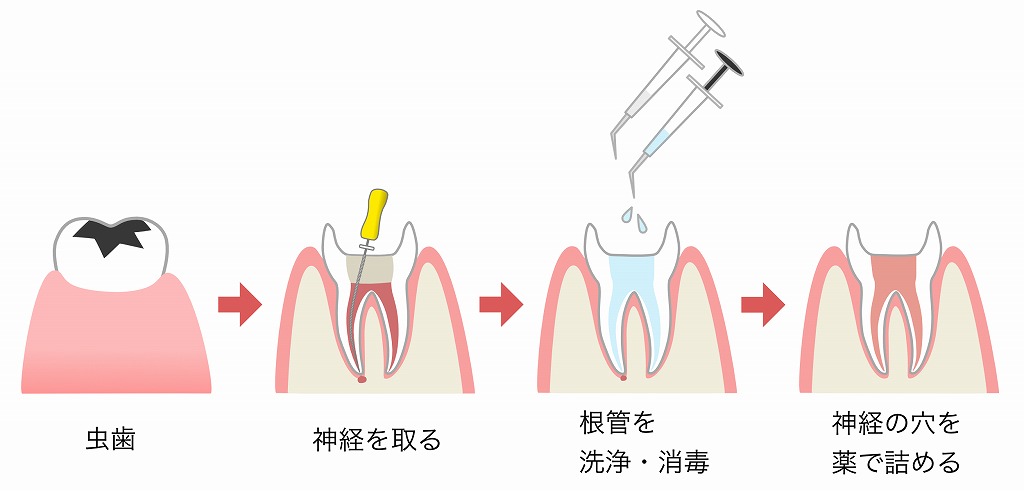

一般的には、以下の流れで治療が進みます。

- 虫歯部分を除去し、歯の内部にアクセスする

- 神経組織をきれいに取り除く

- 根管(歯の内部の管)を洗浄・消毒する

- 根管内を薬剤や材料でしっかり封鎖する(根管充填)

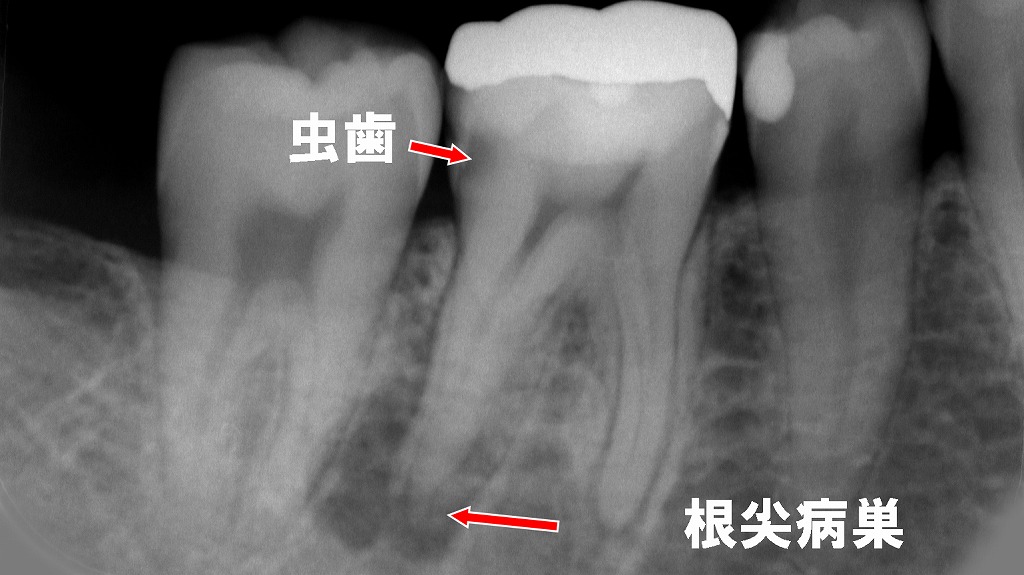

下顎6番は遠心に深い虫歯が進行し、歯髄が細菌感染した結果、根尖部には透過像として根尖病巣が認められました。そのため、感染した歯髄を除去し根管内を清掃・消毒する抜髄処置を行い、4根管すべてに対して根尖まで適切に根管充填を行いました。レントゲンでは各根管に充填材が連続的に満たされ、根尖まで良好に封鎖されていることが確認できます。これにより再感染のリスクを抑え、歯の保存が可能な状態へと整えられています。

抜髄によって痛みはなくなりますが、歯は「神経なし」の状態となり、将来的に割れやすくなるリスクが出てきます。

🦷神経を抜く治療が必要になる主なケース

神経を抜かなければならない主な状況は以下の通りです。

- C3以上の重度の虫歯

(虫歯が歯髄に到達し、強い痛みや感染が発生している場合) - 外傷による神経の損傷

(転倒やスポーツ外傷などで歯にひび割れや神経損傷が起きた場合) - 根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)

(歯の根の先に膿がたまり、痛みや腫れが生じている場合) - 深い亀裂や破折

(歯の根に及ぶ亀裂があり、保存が困難な場合)

早期発見できれば神経を残す治療(覆髄など)が選べるケースもありますが、症状が進行していると抜髄が必要になることが多いです。

🔥歯の神経を抜くとどうなる?【デメリットまとめ】

歯の神経を抜くと、痛みは取り除かれる一方で、歯そのものにはさまざまな影響が及びます。

ここでは、よく起こる代表的な変化やリスクを詳しくまとめます。

🦴歯がもろくなり割れやすくなる

神経を抜いた歯は、栄養供給が絶たれ、水分を失って乾燥します。

これにより、歯が硬く脆くなり、以下のようなリスクが高まります。

- かみ合わせの力でヒビが入る

- 硬いものを噛んだ拍子に割れる

- 歯根が破折して抜歯に至ることもある

そのため、多くの場合、被せ物(クラウン)で補強する処置が推奨されます。

🎨歯の色が変色する(黒ずむリスク)

神経を抜いた歯は、徐々に色がくすみ、黒ずむことがあります。

これは、血液や神経組織の成分が歯にしみ込み、内部から変色していくためです。

特に前歯など目立つ場所では、

- 審美性を損ねる

- 「治療した歯だけ浮いて見える」

といった悩みにつながるため、ホワイトニングやセラミック治療を考えるケースもあります。

🦠歯の寿命が短くなる理由

神経を抜くと、歯の「自己防御力」が低下します。

血流も絶たれるため、以下の問題が起きやすくなります。

- 細菌感染に弱くなる

- 再根管治療が必要になるリスク

- 被せ物の劣化で虫歯(2次カリエス)発生

これらにより、歯の寿命は短くなる傾向があります。

抜髄した歯を長持ちさせるためには、治療後のメンテナンスが欠かせません。

🛠️被せ物(クラウン)治療が必要になることも

神経を抜いた歯はそのままでは弱いため、

クラウン(被せ物)を装着して保護することが多くなります。

- 保険診療・自費診療で素材や費用に幅がある

- 前歯・奥歯で選ぶべき被せ物が異なる

- 5〜10年ごとに交換が必要になることも

つまり、治療が一度で終わるわけではないことを、事前に理解しておくことが大切です。

⚡知覚が失われることによる注意点

神経を抜くことで、冷たい・熱いなどの刺激を感じなくなります。

一見、快適に思えるかもしれませんが、実は注意が必要です。

- 虫歯が進行しても「痛み」が出ず気づきにくい

- ヒビや破折にも気づきにくい

- 異常が見逃され、発見が遅れるリスクが高い

そのため、神経を抜いた歯ほど定期検診が重要になります。

「痛みがない=安心」ではないことを覚えておきましょう。

このように、歯の神経を抜くことにはメリットと引き換えに大きなリスクも伴います。

できるだけ抜かずにすむよう、早期発見・早期治療を心がけましょう。

🦷歯根破折について|神経を抜いた歯の欠点とリスク

⚠️神経を抜いた歯の大きな欠点とは?

- 🏗️メタルコア使用による応力集中

- 神経を抜いた歯にはメタルコア(土台)が挿入され、その上に差し歯(クラウン)を被せる。

- 特に前歯や小臼歯など単根歯では、メタルコアの先端部に応力が集中しやすく、歯根破折を起こしやすい。

🪵ファイバーコアによるリスク軽減

- 🧵ファイバーコアは柔軟性があり破折リスクを低下

- ファイバーコアは金属よりもしなやかで、歯根へのストレスを分散できる。

- 近年、保険適用になり、選択肢が広がっている。

🕰️神経を抜いた歯の寿命は短くなる

- 📉単根歯は「一生持つ」ことが難しいケースも

- 神経のない歯は栄養供給を絶たれ、メタルコアの影響も重なり、寿命が大幅に短縮される傾向がある。

🦷歯根破折の実際の症例紹介

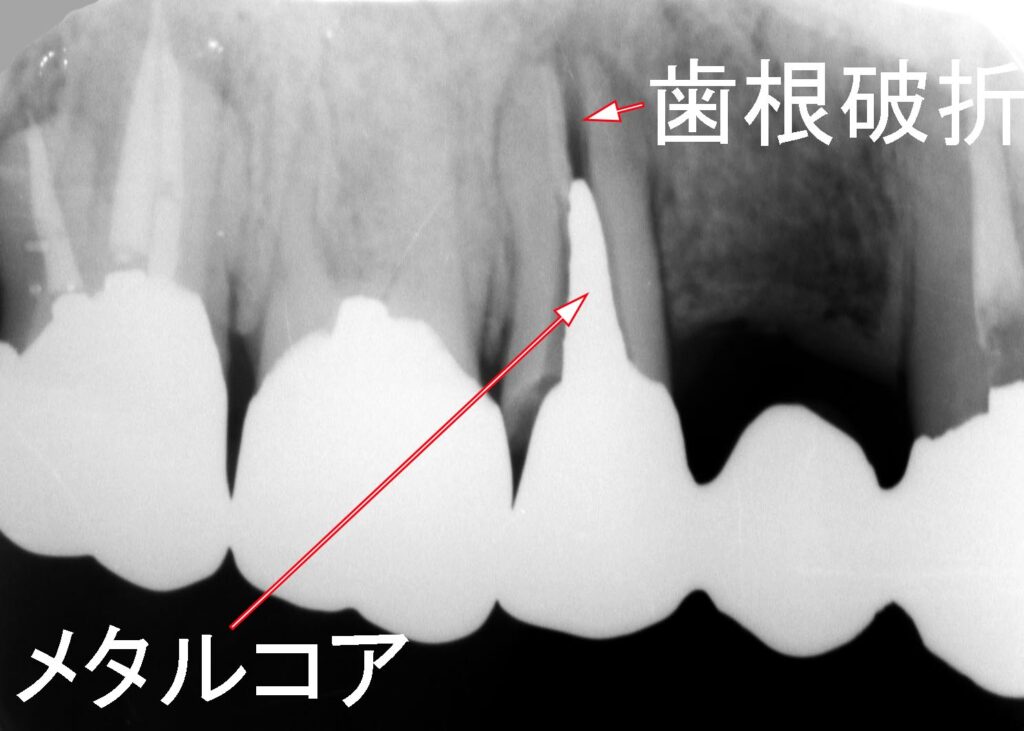

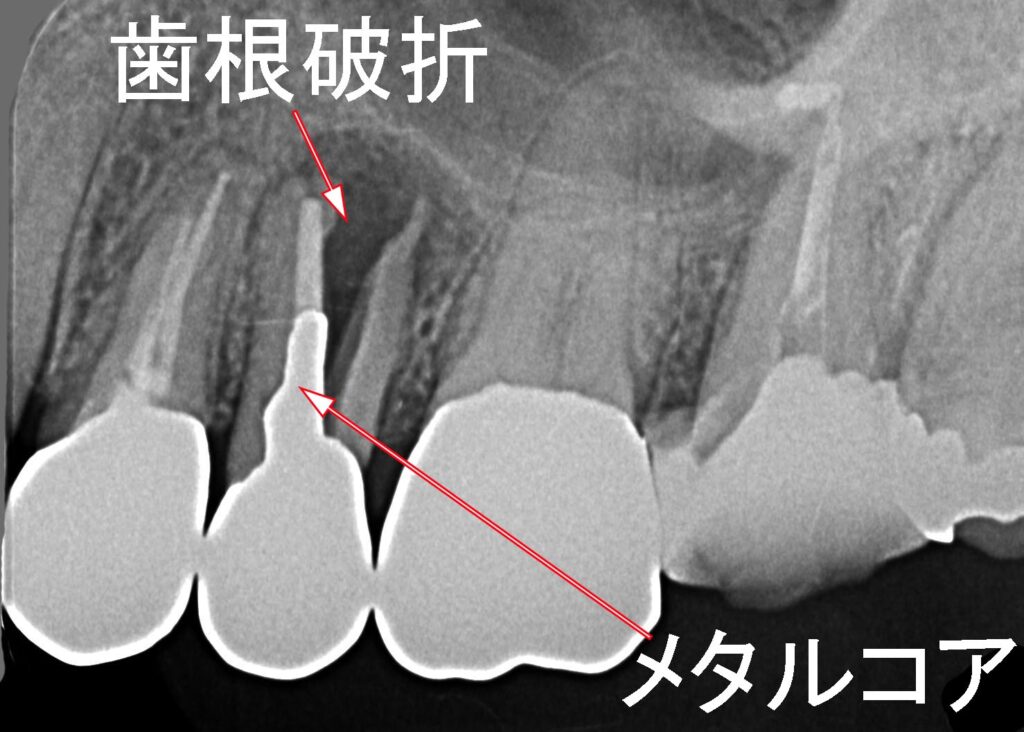

📄上顎第二小臼歯の歯根破折|症例1

- ブリッジの土台になった第二小臼歯が破折。

- メタルコア先端部に応力が集中したことが原因と考えられる。

📄上顎第二小臼歯の歯根破折|症例2

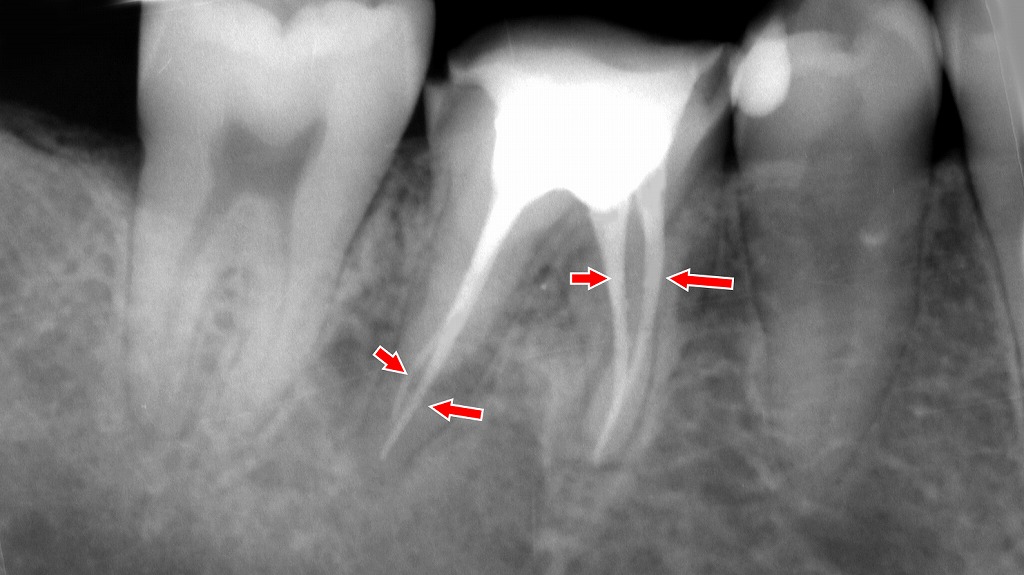

- 歯根が真っ二つに割れ、歯根周囲に炎症と骨吸収(X線で黒く映る)が発生。

- 症例1と同様、メタルコアによる応力集中が原因と推定される。

🦷歯根破折による抜歯とインプラント治療の選択肢

⚡神経を抜いた歯は破折リスクが高い

- 🦷メタルコアによる応力集中が原因

- 神経を抜いた上顎側切歯に差し歯が入っていたが、メタルコアに応力が集中し、歯根破折が発生。

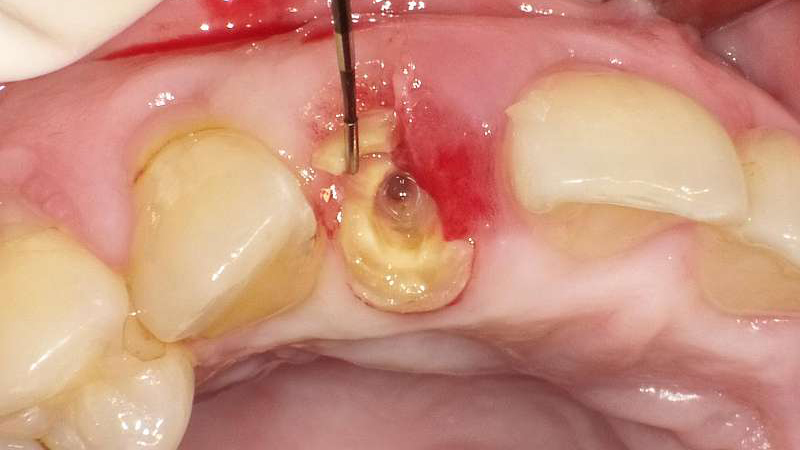

🦷歯根破折した歯の抜歯

- 🛠️破折した歯根を抜歯

- 歯根の破折が重度の場合は保存が難しく、抜歯に至る。

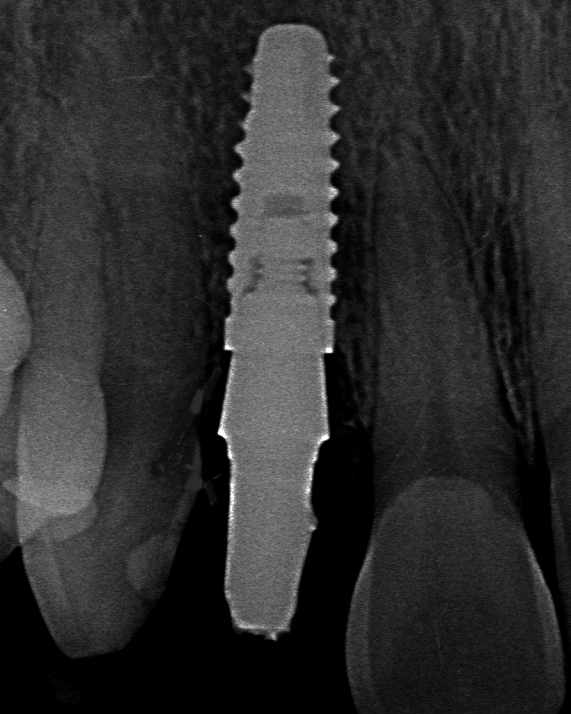

🦿インプラントによる機能回復

- 🛠️インプラントの埋入手術

- 抜歯後、すぐにインプラントを埋入した直後の状態を確認。

- 📷インプラント埋入後のレントゲン確認

- 数ヶ月後のX線写真で、インプラントと骨の結合(オッセオインテグレーション)が確認できた。

インプラントの埋入

抜歯した歯の所にインプラントを埋入した直後の状態です。

インプラント埋入後のレントゲン写真

インプラント埋入後、数ヶ月経過した時点のX線です。 インプラントと骨の結合が確認できます。

次にインプラントを土台として冠をかぶせます。

👑インプラントにクラウン(人工歯)を装着

- 🦷インプラントの土台に冠(クラウン)を被せて、審美性・機能性を回復

🦷歯根嚢胞とフィステル|根管治療後に起こる欠点とリスク

⚠️根管治療の限界と失敗リスク

- 🧪根管治療とは?

- 抜髄後に根管内を無菌化し、ガッタパーチャで密閉する治療。

- 🧩根管の複雑さや湾曲が問題になる

- 根管が複雑・細い・曲がっていると、治療が不完全になりやすい。

💥根管治療の失敗で起こる症状

- 🦠歯根嚢胞(しこんのうほう)ができる

- 歯根の先端に膿の袋(嚢胞)ができる。

- 🧴フィステル(膿の出口)ができる

- 歯茎にニキビのような膿の出る穴が形成される。

🦷歯根嚢胞・フィステルの症例紹介

📄下顎第中切歯の歯根嚢胞

- 下顎の中央2本(中切歯)が虫歯から感染し、歯根嚢胞を形成したケース。

📄下顎第一大臼歯のフィステル

- 下顎第一大臼歯が原因で、フィステル(膿の出口)ができたケース。

🦷歯根嚢胞の治療|歯根嚢胞摘出術と歯根端切除術の流れ

⚠️歯根嚢胞とは?発生する原因

- 🧪根管治療の失敗による歯根嚢胞の形成

- 神経を抜いた後の根管治療が不完全だと、歯根の先端に嚢胞(膿の袋)ができることがある。

📷歯根嚢胞のレントゲン所見

- 🦷上顎1番にできた拇指大の歯根嚢胞

- レントゲンでは、卵型の黒いX線透過像として確認できる。

🛠️歯根嚢胞に対する外科的治療法

- ✂️根管治療の再治療

- 根管内の感染源を除去し、再び無菌的な環境を作る。

- ✂️歯根端切除術(ルートエンドサージェリー)

- 根尖部(歯の根の先端)を切断し、感染源を除去。

- ✂️逆根充(逆方向から根の密封)

- 切断した根の断面を特殊な材料で密閉。

- ✂️歯根嚢胞摘出術

- 外科的に嚢胞そのものを摘出して完全除去する。

上顎1番が原因の歯根嚢胞のX線写真

歯の神経を抜いた後に行う根管治療がうまくいかないと歯根嚢胞が出来ることがあります。 レントゲン写真(卵型の黒いX線透過像)は上顎1番に出来た拇指頭大の歯根嚢胞です。

歯根嚢胞摘出術と歯根端切除術のX線写真

根管治療を再度やり直し、根尖部を切断する歯根端切除術と逆根充および外科的歯根嚢胞摘出術を適用した症例です。

📈術後の経過

- 🦴数ヶ月後には正常な骨が再生

- 術後のレントゲンでX線透過像が消失し、正常な治癒が確認できる。

🦷歯の変色について|抜髄後に起こる欠点と対策

⚠️抜髄後の歯に起こる変化

- 🩸神経を失ったことで栄養供給が絶たれる

- 歯髄(神経と血管)が失われると、象牙質に栄養が届かなくなる。

- 🎨歯の色がくすみ、暗く変色していく

- 抜髄した歯は自然な白さを失い、黄褐色や灰色に変化することが多い。

🌟変色した歯への審美治療

- 🛠️ファイバーコアで歯を補強する

- ファイバーコアは光を通すため、審美性に優れた土台になる。

- 🦷オールセラミッククラウンで自然な見た目を再現

- 金属を使わず、透明感と自然な色味を取り戻せる治療法。

🦷変色歯をオールセラミックで治療|抜髄後の審美回復法

⚠️抜髄後に起こる歯の変色

- 🦷根管治療後のコンポジットレジン充填

- 根管治療は歯の裏側に穴を開け、治療後にコンポジットレジンで穴を塞ぐ。

- 🎨経年的に進行する変色

- 時間の経過とともに、歯に栄養が行き渡らないことで色がくすみ、変色が目立つようになる。

🌟オールセラミックによる変色歯の治療

- 🛠️コア(土台)を歯根内に挿入

- まず歯根の中にコア(土台)を差し込み、被せ物の支えを作る。

- 👑オールセラミッククラウンで自然な見た目に回復

- 変色した歯を覆い、透明感と自然な色調を再現できる。

- 金属を使用しないため、歯茎との境目も美しく仕上がる。

💰オールセラミックは保険適用外

- 📋自由診療扱いになるため、治療費用は医院ごとに異なる

- 保険診療ではカバーされないが、審美性を重視したい場合に最適な選択肢。

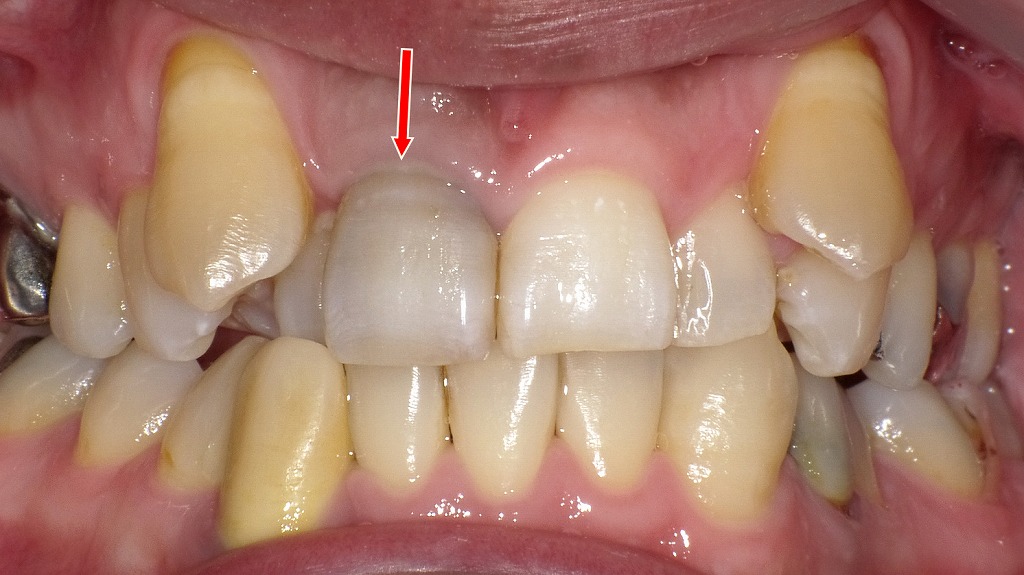

📷変色歯をオールセラッミックで治療した症例

抜髄後の歯の変色

根管治療は歯の裏側に穴を開けて行いますが、根管治療が終了した時点で穴をコンポジットレジンで塞ぎます。

その後、経年的に歯の色の変色が起こります。

オールセラミックで治療

二本の変色した歯をオールセラミックで治療した写真です。

コア(土台)を歯根の中に差し込み、被せ物をした状態です。

🎯歯の神経を抜くメリットとは?

歯の神経を抜く治療にはリスクもありますが、適切に行えば大きなメリットも得られます。

ここでは、歯の神経を抜くことで得られる主な利点をわかりやすくご紹介します。

💊痛みから解放される

最も大きなメリットは、激しい痛みから解放されることです。

- 虫歯が神経まで達すると、何もしなくてもズキズキと痛みます

- 温かいものや冷たいものに過敏に反応し、食事が困難になることも

抜髄(神経除去)によって、原因となる炎症源を除去するため、

これらのつらい症状を確実に取り除くことができます。

🌟【ポイント】

痛み止めでは根本解決にならないため、根本原因を断つ治療として重要です。

🛡️感染拡大を防ぎ、歯を保存できる

神経が感染している場合、放置すると…

- 歯の内部がどんどん侵される

- 歯の根の先に膿がたまる(根尖病巣)

- 最悪の場合、抜歯(歯を失う)に至る

こうしたリスクを避けるため、早期に神経を除去して感染を封じ込めることが必要です。

つまり、神経を抜くことで歯そのものを守ることができるのです。

🦷治療後も自分の歯として使える

神経を抜いたとしても、きちんと補強(根管治療+クラウン等)すれば、

自分の歯を長く使い続けることが可能です。

- インプラントや入れ歯に比べ、違和感が少ない

- 噛む力を自然に伝えられる

- 自分の歯で食事ができる喜びを維持できる

たとえ神経を失ったとしても、自前の歯を残すことには大きな価値があります。

🌟【ポイント】

歯は「抜けばいい」ものではありません。できるだけ残す選択肢を大切にしましょう。

このように、歯の神経を抜くことは「歯を救うための積極的な治療」であり、

適切なタイミングで行うことで大きなメリットをもたらします。

🔍歯の神経を抜いた後の注意点

神経を抜く治療(抜髄)はゴールではなく、

その後のケアや生活管理が歯を守るカギとなります。

ここでは、神経を抜いた歯を長持ちさせるための注意点を整理しておきましょう。

🦷治療後すぐの痛みや違和感について

抜髄治療後は、一時的に以下のような症状が出ることがあります。

- 噛んだときの軽い違和感や痛み

- 治療部位の腫れや圧迫感

- 根管内部のわずかな炎症による鈍い痛み

🌟通常は数日から1週間程度で自然におさまります。

もし、強い痛みや腫れが続く場合は、早めに歯科医院へ相談しましょう。

🍴食事で気をつけるポイント

神経を抜いた直後は、歯が非常にデリケートな状態です。

特に以下のことに注意が必要です。

- 硬いもの(ナッツ・氷など)を避ける

- 粘着性の高いもの(キャラメル・ガム)も控える

- できるだけ治療した側で噛まない

🌟歯に余計な負担をかけないことが、治癒促進と破折防止につながります。

🏥定期的なメンテナンスの重要性

神経を抜いた歯は、

- 虫歯になっても痛みを感じにくい

- 再感染しても自覚症状が遅れる

という特徴があります。

そのため、半年に1回以上の定期検診がとても重要です。

- レントゲンで根の状態を確認

- クラウンのフィット状態をチェック

- クリーニングで周囲の歯ぐきも健康維持

🌟問題を早期発見できれば、歯を長く守ることができます。

このように、抜髄後は日々の注意+プロによるメンテナンスが必須です。

一緒に大切な歯を守っていきましょう!

🌱歯の神経をできるだけ抜かないためにできること

歯の神経を守ることは、歯の寿命を延ばすための最大のポイントです。

では、どうすれば「神経を抜かない治療」を実現できるのでしょうか?

ここでは具体的な対策と最新の治療法について紹介します。

🪥早期治療が重要

歯の神経を守るためには、虫歯やトラブルを早期発見・早期治療することが何より大切です。

- 小さな虫歯なら削る量を最小限にできる

- 神経への感染リスクを防げる

- 治療の回数や負担も軽減できる

🌟「ちょっとしみるな…」と思ったら放置せず、

すぐに歯科医院を受診することが神経を守る第一歩です!

🍬虫歯・歯周病予防の徹底

そもそも虫歯や歯周病を防げれば、神経を抜く必要もありません。

予防のためには、毎日のセルフケアと歯科医院でのプロケアが重要です。

- 1日2回以上の正しいブラッシング

- デンタルフロスや歯間ブラシで歯間清掃

- 糖分の摂りすぎを控える(間食も要注意)

- 定期検診・クリーニング(年2~3回)

🌟特に「甘いもの+歯磨き不足」は虫歯の最大リスクです!

日常のケアを見直すだけで、神経を守れる確率が大幅にアップします。

🦷MTAセメントや覆髄療法とは?(最新治療紹介)

従来なら抜髄が必要だったケースでも、

最近は歯を救う新しい治療法が登場しています。

- MTAセメント

(高い封鎖性と生体親和性を持つ歯科用セメント)

虫歯で神経が露出しても、MTAで封鎖して神経を温存できる可能性があります。 - 覆髄療法(直接覆髄・間接覆髄)

(神経近くの虫歯を除去後、薬剤で神経を保護する治療)

歯髄の生存を促し、神経を残したまま治癒を目指す方法です。

🌟特に、MTAセメントを使った覆髄療法は、

神経保存率が高く、歯の寿命延長にも有効と注目されています!

このように、「神経を抜かないためにできること」はたくさんあります。

早めに歯科医院を受診し、最適な治療法を一緒に選びましょう!

💡神経を抜く前に知っておきたいQ&A【よくある質問】

歯の神経を抜く治療は、人生でそう何度も経験することではありません。

だからこそ、事前にしっかり理解しておくことが安心につながります。

ここでは、患者さんから特によく寄せられる質問にお答えします!

💬神経を抜くと痛みはゼロになるの?

✅ 基本的には、神経を除去することで痛みはなくなります。

ただし、注意点もあります。

- 治療直後は、根の周囲組織の軽い炎症で噛んだときの違和感が出ることがある

- 完全に痛みが消えるまで数日から1週間ほどかかる場合もある

🌟強い痛みや腫れが続く場合は、根の中に細菌が残っている可能性があるため、再診を受けましょう。

💬抜いた後、何年くらいもつの?

✅ 適切に治療・管理されれば、10年以上持つケースも珍しくありません。

ただし、長持ちさせるためには…

- しっかりした根管治療+クラウン補強

- 定期的なメンテナンス

- 歯ぎしり・食いしばりへの対策(ナイトガードなど)

🌟何もケアしない場合は、5年以内に破折や再感染が起こるリスクもあるため、

メンテナンスが寿命を左右すると考えましょう。

💬費用・治療期間はどれくらいかかる?

✅ 治療費や期間は、治療方法や保険適用の有無によって大きく異なります。

【保険診療の場合】

- 根管治療:約3,000円〜5,000円/1回(3〜5回通院が必要)

- クラウン作製:約8,000円〜12,000円程度(素材による)

【自由診療(自費診療)の場合】

- 精密根管治療:約5万円〜15万円

- セラミッククラウン:約10万円〜20万円以上

【治療期間の目安】

- 通常3〜5回(1〜2ヶ月程度)

- 感染が重度の場合はさらに期間延長することも

🌟費用や通院回数は事前にしっかり説明を受け、納得した上で治療に進みましょう!

このように、神経を抜く前には、

メリット・デメリット、そして費用面もきちんと理解しておくことが大切です。

📝まとめ|歯の神経を抜く前に知っておくべきこと

歯の神経を抜く治療は、痛みを取り除き、歯を残すために有効な手段です。

しかし一方で、歯の寿命が短くなる・強度が落ちる・見た目が変わるなどのリスクも伴います。

そのため、神経を抜く前には必ず以下を確認しましょう。

✅ 本当に神経を抜く必要があるのか?

✅ 保存できる選択肢はないのか?(MTAセメント・覆髄療法など)

✅ 治療後のケアやメンテナンス体制はどうなっているか?

✅ 費用や治療期間について納得できているか?

🌟歯の神経は「ただ痛みを伝えるだけのもの」ではありません。

歯の健康を長く守るために、大切な役割を果たしているのです。

💬もし治療に迷ったときは、

遠慮せず担当医に相談したり、セカンドオピニオンを活用しましょう。

正しい情報と冷静な判断で、

自分の大切な歯をできるだけ長く守る選択をしてくださいね!

江戸川区篠崎で「歯の神経を抜くかどうか」でお悩みの方へ

当院では、できる限り神経を残す治療を心がけています。

虫歯や痛みが進行して神経を抜かなければならない場合でも、

丁寧な診査・診断のもと、最適な治療方法をご提案いたします。

歯の神経を抜く治療には、メリットとデメリットの両面が存在します。

江戸川区篠崎の地域に根差した歯科医院として、

患者さま一人ひとりに寄り添い、納得のいく説明と治療をお約束します。

「歯をできるだけ残したい」「後悔のない選択をしたい」という方は、

ぜひ一度ご相談ください。初診カウンセリングも承っております。

【動画】歯茎のニキビのような出来物・フィステル

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。