- 1. 🦷 アテローム性動脈硬化とは?

- 1.1. 🧪 歯周病菌と血管の意外な関係

- 1.2. 💥 動脈が狭くなるメカニズムとは

- 2. 🔍 歯周病とアテローム性動脈硬化の深い関係

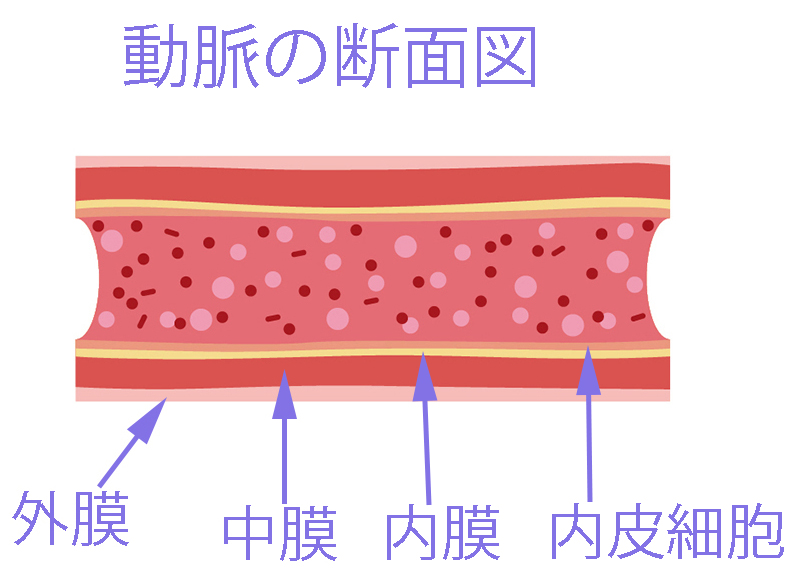

- 2.1. 🩸 血管の構造と内皮細胞の働き

- 2.2. ⚠️ グルコーススパイクによる血管ダメージ

- 2.3. 🦠 歯原性菌血症のリスクとその影響

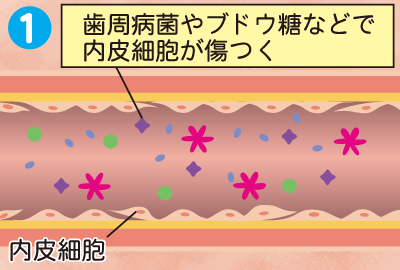

- 3. ⚙️ アテローム性動脈硬化の進行ステップ

- 3.1. ① 内皮細胞の損傷(グルコーススパイク・菌血症)

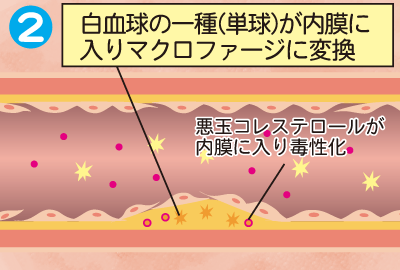

- 3.2. ② 血管内膜の炎症とLDLの侵入

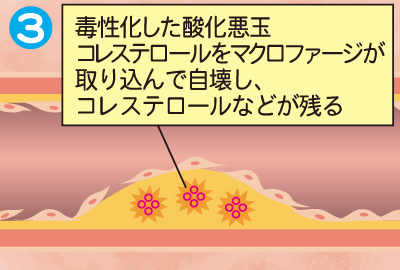

- 3.3. ③ アテローム性プラークの形成と増大

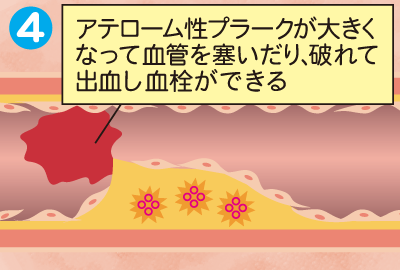

- 3.4. ④ 動脈硬化の完成と血栓・心筋梗塞リスク

- 4. 🏥 アテローム性動脈硬化が引き起こす病気

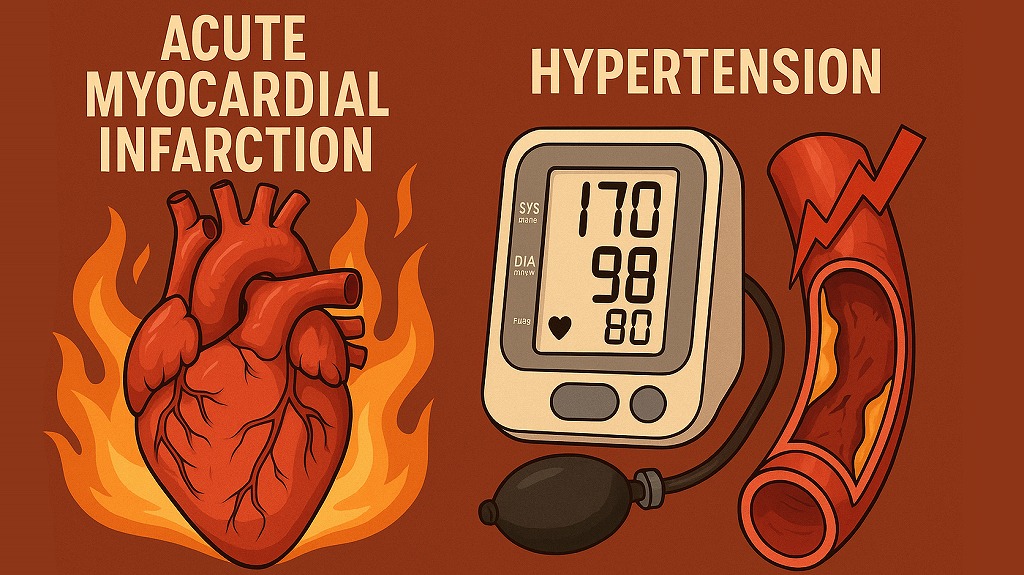

- 4.1. ❤️ 急性心筋梗塞・高血圧

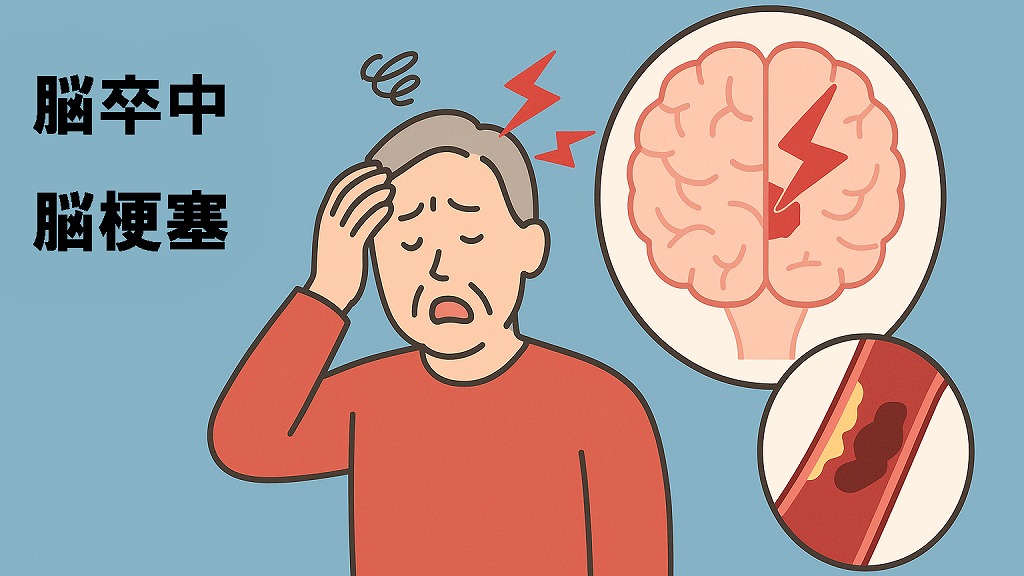

- 4.2. 🧠 脳卒中・脳梗塞

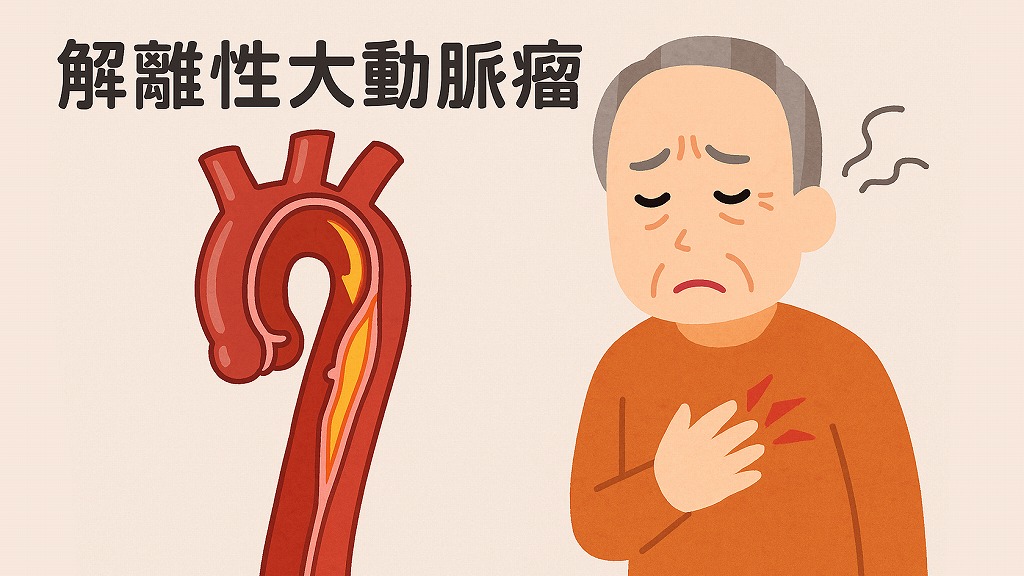

- 4.3. 🔥 解離性大動脈瘤・大動脈解離

- 5. 🤰 妊娠と歯周病:低体重児出産との関係

- 5.1. 🧬 母体の歯周病が与える胎児への影響

- 5.2. 📉 出生体重と炎症反応の関係

- 6. 🩺 歯科治療で動脈硬化リスクを減らすには?

- 6.1. 🍚 血糖値を安定させる生活習慣

- 6.2. 🥗 食事のポイント(納豆・海藻・オメガ3)

- 6.3. 🏃♂️ 運動のポイント(食後のウォーキング・筋力UP)

- 7. 🪥 虫歯・歯周病の予防法まとめ

- 7.1. 🧼 自宅ケア:ブラッシング・デンタルフロス・フッ素

- 7.2. 🦷 歯科医院での専門ケア:PMTC・3DS治療・スケーリング

- 7.2.1. 歯石除去前後でわかる歯ぐきと全身への影響

- 7.3. 🧫 菌コントロール:次亜塩素酸水・プロバイオティクス

- 8. 📍 江戸川区篠崎で動脈硬化予防をお考えの方へ

- 8.1. 🦷 歯科と医科の連携で全身の健康をサポート

- 8.2. 🧑⚕️ 健診・保険診療対応で気軽に相談可能

- 9. 筆者・院長

「動脈硬化」と聞くと、高齢者や生活習慣病の人だけの問題だと思っていませんか?

実は、歯周病や虫歯といった“お口のトラブル”が、血管にダメージを与え、アテローム性動脈硬化を引き起こすことがあるのです。特に、歯周病菌が血流に乗って全身に広がる「歯原性菌血症」は、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高める要因として注目されています。この記事では、江戸川区篠崎の歯科医がアテローム性動脈硬化のメカニズムと予防のポイントをわかりやすく解説します。

🦷 アテローム性動脈硬化とは?

アテローム性動脈硬化とは、動脈の内壁に「アテローム性プラーク(脂質のかたまり)」が沈着し、血管が狭く硬くなる病気です。血流が悪くなることで、心筋梗塞や脳卒中などの命にかかわる病気を引き起こす原因になります。

🧪 歯周病菌と血管の意外な関係

最近の研究では、歯周病や虫歯などの口腔細菌が血管に入り込むことで、動脈硬化を進行させる可能性があることがわかってきました。この現象は「歯原性菌血症」と呼ばれ、歯周病菌が出すLPS(リポポリサッカライド)という毒素が血管の内皮細胞を傷つけ、炎症を引き起こします。

特に、歯周病が進行している方や、口の中に慢性的な炎症がある方は要注意です。歯科疾患が全身の血管病リスクに直結する、という視点がますます重要視されています。

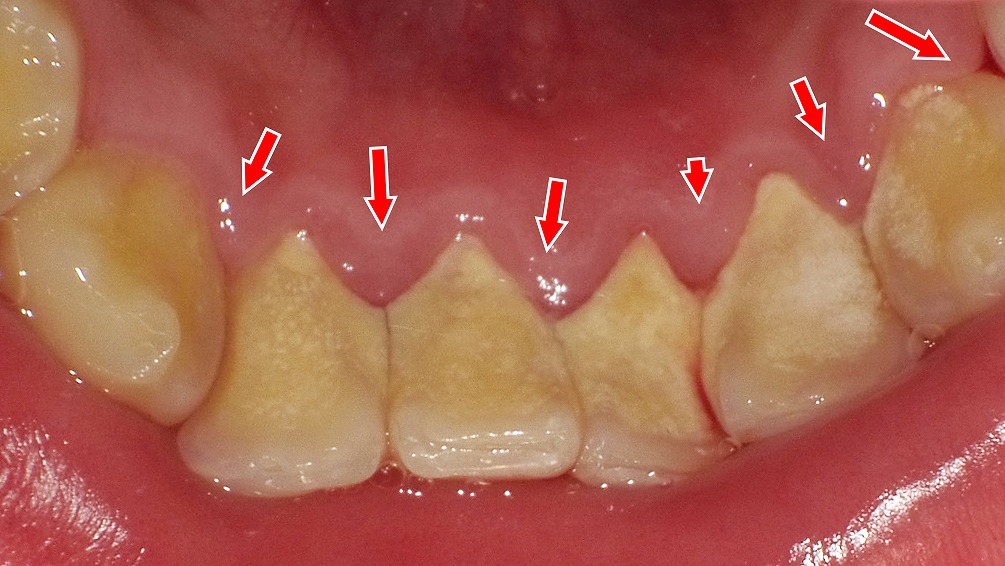

この画像では、歯面に大量の歯垢・歯石が付着し、複数歯に進行した虫歯が認められます。歯周病や虫歯の原因となる細菌は、炎症で傷ついた歯肉から血管内に入り込み、動脈硬化を進行させるリスクがあることがわかっています。口腔内の細菌は局所にとどまらず、血液を介して全身に影響を及ぼす可能性があるため、適切なプラークコントロールと早期治療が全身の健康維持にも重要です。

💥 動脈が狭くなるメカニズムとは

- 血管内皮細胞が傷つく(グルコーススパイクや歯原性菌血症による)

- 悪玉コレステロール(LDL)が血管内膜に侵入し酸化

- 免疫細胞(マクロファージ)がLDLを処理するが死滅し、コブ状に蓄積

- この脂肪性のコブ=アテローム性プラークが血管を狭くする

- プラークが破れると血栓ができ、心筋梗塞や脳梗塞へ発展

つまり、アテローム性動脈硬化は**「血管の生活習慣病」**ともいえ、歯や口の健康管理が全身疾患の予防につながる重要な鍵となっています。

🔍 歯周病とアテローム性動脈硬化の深い関係

歯周病とアテローム性動脈硬化は、一見関係がないように思われがちですが、実は血管の内側(内皮細胞)へのダメージを通じて密接に関係しています。歯周病によって引き起こされる**「歯原性菌血症」や、生活習慣による「グルコーススパイク」**が、動脈硬化を加速させる原因となるのです。

🩸 血管の構造と内皮細胞の働き

動脈は「内膜・中膜・外膜」の3層構造になっており、その最も内側で血液と直接接しているのが「血管内皮細胞」です。

この内皮細胞には以下のような重要な役割があります:

- 血液の流れをスムーズに保つ

- 血液が固まるのを防ぐ(抗凝固作用)

- 血管を拡張させて血圧を調整する

つまり、内皮細胞の健康が全身の血管の健康に直結しているのです。

⚠️ グルコーススパイクによる血管ダメージ

「グルコーススパイク」とは、食後に血糖値が急激に上昇する現象です。この急激な変化が血管内皮細胞に強い酸化ストレスを与え、傷つけてしまうことがわかっています。

特に以下のような生活習慣がある方は注意が必要です:

- 炭水化物中心の食事が多い

- 食事の時間が不規則

- 運動不足

- 血糖値を気にしたことがない

このような状態が続くと、血管の修復が追いつかず、動脈硬化が進行していきます。

🦠 歯原性菌血症のリスクとその影響

歯周病が進行すると、歯ぐきから血管内に歯周病菌や虫歯菌が侵入することがあります。これが「歯原性菌血症」です。

菌が血管に入ると以下の悪影響が発生します:

- 菌が出す**LPS(リポポリサッカライド)**が免疫を刺激し、慢性炎症を引き起こす

- サイトカインが大量放出され、血管内皮細胞に障害を与える

- 傷ついた血管にLDL(悪玉コレステロール)が沈着しやすくなる

その結果、アテローム性プラークが形成され、動脈硬化が進行します。

歯周病は**「お口の病気」だけではなく、「血管の病気の引き金」**にもなるということを、ぜひ知っておいてください。定期的な歯科検診や正しいセルフケアが、心筋梗塞や脳卒中の予防にもつながります。

⚙️ アテローム性動脈硬化の進行ステップ

アテローム性動脈硬化は、いきなり重症化するのではなく、複数のステップを経て徐々に進行します。そのメカニズムを順を追って見ていきましょう。

① 内皮細胞の損傷(グルコーススパイク・菌血症)

まず最初に起こるのが、血管内皮細胞のダメージです。原因は大きく2つあります:

- 🍚 グルコーススパイク:血糖値の急激な上昇が酸化ストレスを発生させ、内皮細胞を攻撃

- 🦠 歯原性菌血症:歯周病菌が血流に乗って血管に侵入し、内皮を炎症させる

この段階では目立った症状はありませんが、血管の防御壁はすでに傷つき始めています。

② 血管内膜の炎症とLDLの侵入

内皮細胞が損傷すると、そこから**悪玉コレステロール(LDL)**が血管内膜に侵入しやすくなります。

- LDLは体内で**酸化されて毒性物質(酸化LDL)**に変化

- 酸化LDLを除去するため、免疫細胞(単球)が内膜に集まりマクロファージへと変化

この状態が続くことで、血管の内膜は慢性的な炎症を起こします。

③ アテローム性プラークの形成と増大

マクロファージは酸化LDLを取り込みますが、やがて寿命を迎え、中性脂肪や細胞の死骸が血管壁に残るようになります。

- 🧈 この脂肪の塊が「アテローム性プラーク」

- プラークが徐々に膨らみ、血管の内腔が狭くなる

この段階になると、高血圧や動脈の弾力低下などの症状が現れることがあります。

④ 動脈硬化の完成と血栓・心筋梗塞リスク

アテローム性プラークがさらに大きくなると、血管の柔軟性は失われ、血流も滞ります。そして恐ろしいのは次の段階です。

- 💥 プラークが破裂すると、その部分に血小板が集まり**血栓(血の塊)**が形成

- ❌ 血栓が詰まると、心筋梗塞や脳梗塞が発生

- 🧠 血栓が流れて脳の細い血管を詰まらせると、脳梗塞や突然死のリスク

また、動脈が層ごとに裂ける大動脈解離や解離性大動脈瘤も、この状態が原因で起こることがあります。

このように、アテローム性動脈硬化は、日常の小さな生活習慣や口腔ケアの不足から始まり、命に関わる病気へとつながっていくのです。

🏥 アテローム性動脈硬化が引き起こす病気

アテローム性動脈硬化は、単なる「血管の老化」ではありません。進行すると命に関わる重篤な疾患を引き起こす危険な病態です。ここでは、代表的な合併症を紹介します。

❤️ 急性心筋梗塞・高血圧

動脈硬化によって冠動脈(心臓を栄養する血管)が狭くなり、最悪の場合は詰まると、「急性心筋梗塞」が起こります。

- 胸の圧迫感、強い痛み、呼吸困難などの症状が突然あらわれる

- 放置すると心筋が壊死し、命に関わる危険な状態に

また、血管が硬くなることで、血圧が高くなりやすくなるため、「高血圧症」も併発しやすくなります。

🧠 脳卒中・脳梗塞

アテローム性プラークや血栓が脳の血管に詰まると、「脳梗塞」を引き起こします。

- 手足や顔の片側のしびれ

- 言葉が出づらくなる(失語症)

- めまい・激しい頭痛・意識障害

これらの症状は、突然あらわれるのが特徴です。「時間との勝負」と言われるほど、早期の対処が生死を分けます。

🔥 解離性大動脈瘤・大動脈解離

動脈硬化が進んだ血管は、弾力を失って裂けやすくなるため、以下のような重大疾患を引き起こすことがあります:

- 解離性大動脈瘤:動脈の壁の一部が膨らみ、破裂すると大出血

- 大動脈解離:動脈の壁が内側から裂け、急激な胸痛や背部痛が発生し、突然死のリスクも

これらは救急搬送されても手遅れになることが多く、早期の予防・対策が最も重要です。

アテローム性動脈硬化は**「沈黙の病」**とも呼ばれ、自覚症状がないまま進行し、ある日突然命を脅かす形で発症します。しかし、歯周病や生活習慣を見直すことで、進行を食い止めることは可能です。

🤰 妊娠と歯周病:低体重児出産との関係

妊娠中はホルモンバランスの変化や免疫力の低下により、歯ぐきが腫れやすく歯周病が悪化しやすい時期です。近年、歯周病が「低体重児出産や早産のリスク因子」であることが、さまざまな研究で明らかになっています。

🧬 母体の歯周病が与える胎児への影響

重度の歯周病にかかった妊婦は、健康な歯肉の妊婦に比べて、約7倍もの確率で低体重児を出産するというデータがあります。

これは歯周病菌が持つLPS(リポポリサッカライド)という毒素が血流に乗って子宮に届き、炎症を引き起こすことが原因と考えられています。結果として、

- 子宮収縮が早まる → 早産のリスク上昇

- 胎児の発育に悪影響 → 低出生体重児(2,500g未満)となる可能性

また、母体の口腔内環境が悪いと、生まれてくる子どもも将来むし歯や歯周病になりやすいというリスクがあります。

📉 出生体重と炎症反応の関係

LPSなどの細菌性毒素が血流に乗ると、免疫細胞が「サイトカイン」という炎症物質を放出します。これにより、胎盤や子宮の周辺で慢性的な炎症が発生し、以下のような問題が起こる可能性があります:

- 胎児への栄養供給が不十分になる

- 子宮内での発育が制限される

- 出産時期が予定より早まる

つまり、妊娠中の歯周病はお口の問題にとどまらず、赤ちゃんの命にかかわる重大なリスクとなるのです。

江戸川区の自治体では、妊婦歯科健診を無料で実施しています。妊娠がわかったら、早めに歯科検診を受け、必要なケアを行うことが赤ちゃんと自分を守る第一歩です。

🩺 歯科治療で動脈硬化リスクを減らすには?

アテローム性動脈硬化の予防には、歯科治療と生活習慣の見直しがセットで必要です。特に歯周病の治療と血糖値のコントロールは、血管内皮細胞の健康を守るために重要です。

🍚 血糖値を安定させる生活習慣

血糖値が急上昇する「グルコーススパイク」は、血管にダメージを与え、動脈硬化を進行させる要因の一つです。以下のような習慣で、血糖値の急上昇を防ぎましょう。

🥗 食事のポイント(納豆・海藻・オメガ3)

- 糖質の過剰摂取を控える

特に夕食での炭水化物の取りすぎは要注意。単品食べは避け、たんぱく質や野菜と一緒に摂るのがコツです。 - 納豆や海藻で腸内環境を整える

納豆には善玉菌、海藻には善玉菌のエサとなる水溶性食物繊維が豊富。これらは炎症を抑え、血糖の安定にもつながります。 - オメガ3脂肪酸を積極的に摂取

青魚(サバ・イワシ)や亜麻仁油、えごま油などに含まれるオメガ3系脂肪酸は、血管の炎症を抑える効果があります。

🏃♂️ 運動のポイント(食後のウォーキング・筋力UP)

- 1日1万歩を目標にウォーキング

特に食後30分以内の軽い運動は、血糖値の上昇をゆるやかに抑える効果があります。 - 筋トレで筋肉量を増やす

筋肉はブドウ糖をエネルギーとして消費する器官。筋肉量が多いと、血糖値を効率的に下げられます。

これらの生活習慣の改善と同時に、定期的な歯科受診で歯周病を早期に発見・治療することが、動脈硬化の根本的な予防につながります。

🪥 虫歯・歯周病の予防法まとめ

虫歯や歯周病の予防は、動脈硬化のリスクを下げる第一歩でもあります。以下に、日常でできるケアから歯科医院で受けられる専門的な対策までをご紹介します。

🧼 自宅ケア:ブラッシング・デンタルフロス・フッ素

毎日のケアは、病気を未然に防ぐ基本です。

- 正しい歯磨き(ブラッシング)

1日2〜3回、最低でも就寝前には丁寧に磨く習慣を。 - 歯間ケア(歯間ブラシ・デンタルフロス)

歯と歯の間のプラークは歯ブラシだけでは落ちません。フロスで補完しましょう。 - フッ素の活用

フッ素入り歯磨き粉でエナメル質を強化し、虫歯の進行を抑えます。

🦷 歯科医院での専門ケア:PMTC・3DS治療・スケーリング

セルフケアで落とせない汚れや菌を、プロの技術で徹底除去します。

- PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)

専用の機器とペーストで歯面をツルツルに。歯周ポケットの清掃にも効果的。 - スケーリング(歯石取り)

硬くなった歯石は家庭では取れません。定期的な除去が歯周病予防の基本です。 - 3DS(デンタル・ドラッグ・デリバリー・システム)

マウスピースを使って、殺菌剤(グルコン酸クロルヘキシジン)を歯周ポケットに集中投与する治療。再発防止に有効です。

歯石除去前後でわかる歯ぐきと全身への影響

歯石が付着し歯肉が腫脹している状態(治療前)と、歯石除去後を示した同一症例です。歯周病による慢性的な炎症は、歯周病菌や炎症性物質が血流に乗って全身へ広がり、動脈硬化や心血管疾患のリスクを高める可能性があるとされています。歯石除去を中心とした歯周治療は、歯を守るだけでなく、全身の健康を考えるうえでも重要な治療です。

🧫 菌コントロール:次亜塩素酸水・プロバイオティクス

歯周病の原因である**悪玉菌を減らし、善玉菌を育てる「菌のバランス調整」**も重要です。

- 次亜塩素酸水のうがい・洗口

低濃度で安全性が高く、殺菌効果に優れています。 - プロバイオティクス乳酸菌(LS1など)

口内環境を良好に保つための「善玉菌」を補う新しいアプローチ。歯周病の進行を抑える可能性が期待されています。

毎日のセルフケア + 定期的な歯科のプロケア + 菌のバランスコントロール。

この3つを意識すれば、虫歯・歯周病の予防だけでなく、アテローム性動脈硬化のリスク低下にもつながります。

📍 江戸川区篠崎で動脈硬化予防をお考えの方へ

アテローム性動脈硬化は、お口の健康と深く関わっていることが分かっています。江戸川区篠崎にお住まいの方は、当院で歯周病予防と動脈硬化リスクの管理を同時に進めることが可能です。

🦷 歯科と医科の連携で全身の健康をサポート

当院では、単に歯の治療を行うだけでなく、糖尿病や高血圧など全身疾患との関連にも配慮した治療方針を重視しています。

- 血管を傷つける歯原性菌血症の予防・治療

- 必要に応じて内科・糖尿病専門医とも連携

- 動脈硬化・早産・心血管疾患の予防啓発も積極的に行っています

「お口から始まる予防医療」を合言葉に、全身の健康を守る歯科診療を提供しています。

🧑⚕️ 健診・保険診療対応で気軽に相談可能

当院では、以下のような方に向けて保険診療での対応が可能です:

- 歯周病や虫歯の検査・治療を通じて血管疾患リスクを下げたい方

- 妊娠中で胎児の健康も考慮した予防歯科を希望される方

- 生活習慣病を抱えており、歯科と医科の連携管理を希望される方

地域密着のクリニックとして、どなたでも安心してご相談いただける体制を整えています。まずはお気軽にお問い合わせください。

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。