- 1. 1. 【📹 29秒】離乳食の進め方は「月齢」ではなく「乳歯の本数」に合わせるのがポイント!

- 2. 2. 離乳食とは?

- 2.1. 2-1. 離乳食の目的と意義

- 2.2. 2-2. 母乳・ミルクとのバランス

- 2.3. 2-3. 世界の離乳食の違い

- 3. 3. 離乳食を始めるタイミング

- 3.1. 3-1. 離乳食を始めるサイン(首のすわり・興味・よだれ)

- 3.2. 3-2. 開始の目安(月齢・発達)

- 3.3. 3-3. 乳歯の本数に合わせた離乳食の進め方:月齢ではなく成長に応じて

- 3.4. 3-4. 離乳食開始前に準備するもの

- 4. 4. 【月齢別・乳歯の本数別】離乳食の進め方とポイント

- 4.1. 4-1. 離乳初期・ゴックン期(5~6か月)

- 4.1.1. 初期の目標(スプーンに慣れる)

- 4.1.2. 初めての食材と形状(ペースト状)

- 4.1.3. 1回の量と回数

- 4.1.4. 初期の注意点(アレルギー対策・便秘・水分補給)

- 4.1.5. 食べさせ方のポイント

- 4.2. 4-2. 離乳中期・ モグモグ期(7~8か月)

- 4.2.1. 2回食を増やす目安

- 4.2.2. 食材の種類を増やす(野菜・タンパク質)

- 4.2.3. 形状(舌でつぶせる固さ)

- 4.2.4. 調理方法(茹でる・すりつぶす)

- 4.2.5. 食べない時の対応

- 4.2.6. 食べさせ方のポイント

- 4.3. 4-3. 離乳後期・カミカミ期(9~11か月)

- 4.3.1. 3回食の開始

- 4.3.2. 噛む練習をする食材と形状(バナナの固さ)

- 4.3.3. 自己摂取の促し方

- 4.3.4. 手づかみ食べとその効果

- 4.3.5. 食べさせ方のポイント

- 4.4. 4-4. 離乳完了期・パクパク期/手づかみ食べ期(12~18か月)

- 4.4.1. 普通食への移行

- 4.4.2. 味付けの工夫(薄味にする理由)

- 4.4.3. 咀嚼力の発達と食事のポイント

- 4.4.4. 食事のリズム

- 4.4.5. 食べさせ方のポイント

- 4.5. 4-5. カチカチ期/歯食べ期 (2歳~3歳頃)

- 4.5.1. 食べさせ方のポイント

- 5. 5. 離乳食のスケジュールと進め方の目安

- 5.1. 5-1. 1日のスケジュール例(授乳とのバランス)

- 5.1.1. 離乳初期(5~6か月)|1回食

- 5.1.2. 離乳中期(7~8か月)|2回食

- 5.1.3. 離乳後期(9~11か月)|3回食

- 5.1.4. 離乳完了期(12~18か月)|普通食+ミルク

- 5.2. 5-2. 月齢別の食材一覧

- 5.3. 5-3. 進め方チェックリスト(PDFダウンロード)

- 6. 6. 離乳食の調理法と保存

- 6.1. 6-1. 調理の基本(衛生管理・下ごしらえ)

- 6.1.1. ✅ 衛生管理のポイント

- 6.1.2. ✅ 下ごしらえのポイント

- 6.2. 6-2. 作り置き・冷凍保存のコツ

- 6.2.1. ✅ 作り置きのポイント

- 6.2.2. ✅ 冷凍保存のコツ

- 6.2.3. ✅ 解凍・温め直しの方法

- 6.3. 6-3. 忙しいママ向けの時短テクニック

- 6.3.1. ✅ 便利な時短アイテム

- 6.3.2. ✅ 簡単&時短テクニック

- 7. 7. 食材別のアレンジ方法

- 7.1. 7-1. 穀類(お粥・パン)

- 7.1.1. ✅ お粥の進め方

- 7.1.2. ✅ お粥のアレンジ方法

- 7.1.3. ✅ パンの進め方

- 7.2. 7-2. 野菜・果物(適した調理法・固さ)

- 7.2.1. ✅ 野菜の調理法・固さ

- 7.2.2. ✅ 野菜のアレンジ方法

- 7.2.3. ✅ 果物の調理法・固さ

- 7.3. 7-3. タンパク質(魚・肉・卵・豆腐)

- 7.3.1. ✅ タンパク質の進め方

- 7.3.2. ✅ タンパク質のアレンジ方法

- 7.4. 7-4. 乳製品(ヨーグルト・チーズの正しい時期)

- 7.4.1. ✅ 乳製品の進め方

- 7.5. 7-5. アレルギー食材(意識的に進める方法)

- 7.5.1. ✅ アレルギーを起こしやすい食材

- 7.5.2. ✅ 進め方のポイント

- 8. 8. 離乳食の悩みと対処法

- 8.1. 8-1. 食べられない時の対策

- 8.1.1. ✅ 食べない理由と対策

- 8.1.2. ✅ 食べやすくする工夫

- 8.2. 8-2. アレルギー対応の方法

- 8.2.1. ✅ アレルギーを起こしやすい食材(要注意!)

- 8.2.2. ✅ 進め方のポイント

- 8.3. 8-3. 便秘・下痢の対応

- 8.3.1. ✅ 便秘の対策

- 8.3.2. ✅ 便秘に効果的な食材

- 8.3.3. ✅ 下痢の対策

- 8.4. 8-4. 手づかみ食べが苦手な場合

- 8.4.1. ✅ 手づかみ食べのメリット

- 8.4.2. ✅ 手づかみ食べを促す方法

- 8.4.3. ✅ 手づかみ食べにおすすめのメニュー

- 9. 9. 離乳食と家族の食事

- 9.1. 9-1. 一緒に食べることの大切さ

- 9.1.1. ✅ 一緒に食べるメリット

- 9.2. 9-2. 家族の食事の取り分けのコツ

- 9.2.1. ✅ 取り分けの基本ルール

- 9.2.2. ✅ 取り分けの例(メニュー別)

- 9.3. 9-3. 大人の味付けを工夫する方法

- 9.3.1. ✅ 味付けを調整する方法

- 9.3.2. ✅ 調味料の進め方(目安)

- 10. 10. まとめ

- 10.1. 10-1. 離乳食進め方のポイント再確認

- 10.2. 10-2. 赤ちゃんの個性に合わせて進める大切さ

- 10.2.1. ✅ 赤ちゃんのペースに合わせるポイント

- 10.3. 10-3. 楽しく離乳食を進めるために

- 10.3.1. ✅ 楽しく進めるコツ

- 11. お薦めの本

- 11.1. 「歯と体の発達に合わせた赤ちゃんと0~3歳幼児のごはん」

- 12. 【江戸川区篠崎の歯科からのご案内】離乳食の進め方は「月齢」ではなく「乳歯の本数」に合わせましょう!

- 13. 【動画】アデノイド顔貌

- 14. 筆者・院長

赤ちゃんの成長にとって、 離乳食は大切なステップです。しかし、「いつから始めるの?」「どんな食材を与えればいい?」「進め方は?」 と悩むママ・パパも多いのではないでしょうか。

離乳食は単に「食べる練習」ではなく、消化機能の発達・咀嚼の練習・味覚の形成 など、赤ちゃんの成長に大きく関わります。正しい進め方を知ることで、スムーズにステップアップできるだけでなく、赤ちゃんの「食べる力」を育むことができます。

本記事では、離乳初期から完了期までの進め方、月齢別・乳歯の萌出状況に合わせた食材や調理方法、スケジュール、注意点 について詳しく解説します。さらに、よくある悩みやトラブルへの対処法も紹介するので、ぜひ最後まで読んで離乳食を楽しく進めていきましょう!

1. 【📹 29秒】離乳食の進め方は「月齢」ではなく「乳歯の本数」に合わせるのがポイント!

2. 離乳食とは?

赤ちゃんが母乳やミルク以外の食べ物を口にする最初のステップが「離乳食」です。離乳食には、単に食べ物を摂取するだけでなく、消化機能の発達や咀嚼の練習、味覚の形成 など、成長に必要な重要な役割があります。ここでは、離乳食の目的や意義、母乳・ミルクとのバランス、さらには世界の離乳食の違いについて解説します。

2-1. 離乳食の目的と意義

離乳食は、赤ちゃんが大人と同じような食事をとれるようになるための準備期間です。具体的には、以下のような目的があります。

✅ 栄養の補完

母乳やミルクだけでは不足する栄養素(鉄分・タンパク質など)を補い、成長をサポートします。

✅ 咀嚼・嚥下の発達

ペースト状から徐々に固形へと進めることで、舌や顎の発達を促し、飲み込む力を鍛えます。

✅ 味覚の発達

さまざまな食材の味を経験することで、好き嫌いの少ない食習慣を作る基盤になります。

✅ 食事の習慣を身につける

決まった時間に食事をするリズムを作ることで、生活習慣を整える準備をします。

2-2. 母乳・ミルクとのバランス

離乳食が始まっても、母乳やミルクは赤ちゃんの主要な栄養源です。離乳初期(5~6か月)では、離乳食は1日1回から始め、食べる練習が中心 となります。離乳食の回数が増えるにつれて、徐々に母乳・ミルクの量を減らしていきますが、無理に減らす必要はなく、赤ちゃんの様子を見ながら進めることが大切 です。

🔹 月齢別の目安

- 5~6か月:離乳食1回+母乳・ミルクが主

- 7~8か月:離乳食2回+母乳・ミルクを補助的に

- 9~11か月:離乳食3回+母乳・ミルクを適量

- 12か月以降:離乳食が主食に移行し、母乳・ミルクの量を調整

赤ちゃんの個性によって母乳・ミルクの飲む量が違うため、無理に減らさず、食事とのバランスを調整することがポイントです。

2-3. 世界の離乳食の違い

国や文化によって、離乳食の進め方や食材には大きな違いがあります。例えば、日本では「おかゆ」から始めるのが一般的ですが、海外では異なるアプローチが取られています。

🌎 各国の離乳食の特徴

- 日本:10倍がゆ(お米)からスタートし、野菜や豆腐、魚などを徐々に追加

- アメリカ:シリアル(米やオートミール)や野菜のピューレから始める

- フランス:スープやポタージュが主流で、味付けも比較的早く始める

- 中国:米粥に加え、卵黄や野菜を細かく刻んで与える

- インド:豆や米を混ぜた「キチュリ」が最初の離乳食

それぞれの国の食文化に合わせた進め方がありますが、どの国でも赤ちゃんの成長に必要な栄養をバランスよく摂取することが大切 です。

3. 離乳食を始めるタイミング

赤ちゃんの成長に合わせて離乳食を始めることが大切ですが、「いつから始めるべき?」と迷うママ・パパも多いでしょう。ここでは、離乳食開始のサインや目安、準備すべきもの について詳しく解説します。

3-1. 離乳食を始めるサイン(首のすわり・興味・よだれ)

離乳食の開始時期は一般的に生後5~6か月頃とされていますが、月齢だけでなく、赤ちゃんの発達状況を見ながら進めることが重要です。次のようなサインが見られたら、離乳食を始める準備ができている証拠です。

✅ 首がしっかりすわっている

→ 食べ物を口に運ぶときに頭が安定し、スムーズに飲み込めるようになります。

✅ 大人の食べ物に興味を示す

→ 家族の食事をじっと見たり、口を動かす仕草をしたりするのは、「食べたい!」というサイン。

✅ よだれの量が増える

→ 口の中で食べ物を動かし、飲み込む準備ができている証拠。

✅ スプーンを口に入れても押し出さない

→ 赤ちゃんは本能的に異物を押し出す「舌の押し出し反射」がありますが、それが弱まると離乳食を受け入れやすくなります。

💡 これらのサインが揃っていれば、離乳食を始めるタイミング!しかし、発達には個人差があるので、焦らず赤ちゃんのペースに合わせましょう。

3-2. 開始の目安(月齢・発達)

離乳食の開始時期の一般的な目安は生後5~6か月頃ですが、赤ちゃんの発育状況によって異なります。以下のポイントを参考に、最適なタイミングを見極めましょう。

🔹 離乳食開始の目安

| 月齢 | 体の発達 | 離乳食開始の目安 |

|---|---|---|

| 4か月頃 | 首が少し安定してくる | まだ開始には早い |

| 5~6か月 | 首がすわり、食べ物に興味を示す | 離乳食スタート可能 |

| 7か月以降 | 自分で食べ物を掴もうとする | 遅めの開始もOK |

💡 5か月になってもサインが見られない場合は、無理に始める必要はありません。赤ちゃんの成長に合わせて進めましょう。

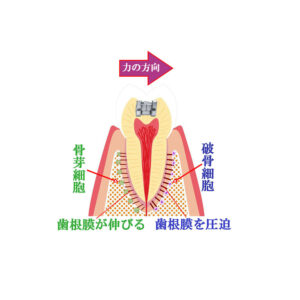

3-3. 乳歯の本数に合わせた離乳食の進め方:月齢ではなく成長に応じて

STEP

月齢でなく乳歯の本数を参考に

口腔の発達の状態は個人差が大きい為、食事の与え方は月齢ではなく、乳歯の歯の本数を参考にしてください。

乳歯の生える時期や順番は個人差が大きいので、実際に赤ちゃんの口の中を覗き込み、乳歯の萌出状態を確認した上で離乳食を決めることが重要です。

STEP

離乳食の形状

離乳食の開始時点の形状は、滑らかにすりつぶしたポタージュ状のとろみを持たせた状態のもので、 歯の萌出が進むと共に離乳食の形状はステップアップします。

各段階でのトラブルはそのまま「噛まない」「飲み込まない」「吐き出す」といった咀嚼の問題として現れます。

STEP

歯の萌出に合っていない離乳食

咀嚼の問題は食べないということだけではなく、出っ歯や開咬、乱杭歯(八重歯)などの歯並びの問題に止まらず、顎骨や筋肉の成長発達が遅れ、顔の形にも影響が及びます。

これらのトラブルは歯の萌出に合っていない離乳食が原因のことが多く、離乳食の作り方や食べさせ方を工夫すれば解決することがほとんどです。

3-4. 離乳食開始前に準備するもの

離乳食をスムーズに始めるためには、適切な道具を準備しておくことが大切です。

🔹 必要な道具リスト

| 道具 | 用途 |

|---|---|

| ベビースプーン | 口の中を傷つけない柔らかい素材が◎ |

| 小さめのお椀・お皿 | すくいやすい形状のもの |

| スタイ(よだれかけ) | 食べこぼし対策 |

| エプロン付きのチェア | 食事に集中できる環境作り |

| ブレンダーorすり鉢 | 10倍がゆや野菜ペースト作りに便利 |

| フリージング用の製氷皿 | 作り置きのストックに |

🔹 おすすめの食材(初期向け)

- 10倍がゆ(炊いたご飯を柔らかく煮たもの)

- にんじん・かぼちゃ・ほうれん草(裏ごしが必要)

- じゃがいも・さつまいも(食べやすく甘みがある)

- 白身魚(アレルギーのリスクが少なく消化に良い)

💡 初めての離乳食は、小さじ1からスタート!慣れるまでは1種類ずつ慎重に進めましょう。

4. 【月齢別・乳歯の本数別】離乳食の進め方とポイント

離乳食は赤ちゃんの成長に合わせて段階的に進めていきます。それぞれの時期に適した食材や調理方法を知ることで、スムーズに進めることができます。ここでは、離乳初期(5~6か月)から完了期(12~18か月)までのポイント を詳しく解説します。

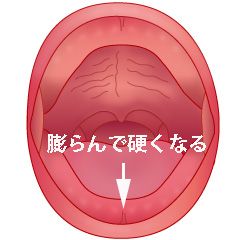

4-1. 離乳初期・ゴックン期(5~6か月)

離乳食のスタート時期で、「食べることに慣れる」 が最大の目標です。母乳・ミルクが栄養の中心なので、無理せず進めましょう。

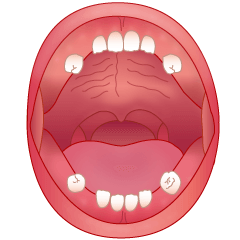

歯が生えてない

図の様に生後5ヵ月~6ヵ月頃までは歯が生えていませんが、下の前歯付近の歯茎が膨らんで硬くなってきます。

口を開くと舌が突出し、上唇は動かず、スプーンの食べ物に対して下唇のみが内側に入り込み、口角は動きません。

離乳食の開始の目安

- スプーンなどを口唇に触れても、舌で押し出すことが少なくなる。原始(哺乳)反射が消失した状態。

- 首がしっかりと座り、支えると座ることが出来る。

- 食べ物に興味を持ち、よだれが多くなってくる。

初期の目標(スプーンに慣れる)

- 食べることに興味を持たせる

- スプーンの感触に慣れさせる

- 飲み込む練習をする

👉 無理に食べさせず、赤ちゃんのペースに合わせることが大切!

初めての食材と形状(ペースト状)

初めての食材は、消化しやすく、アレルギーリスクの低いもの からスタートしましょう。

おすすめ食材(ペースト状)

✅ 10倍がゆ(お米をしっかり煮込んだもの)

✅ にんじん・かぼちゃ・じゃがいも(裏ごし)

✅ ほうれん草(葉先のみ使用・茹でてすりつぶす)

✅ 白身魚(たら・鯛などを加熱してすりつぶす)

1回の量と回数

| 時期 | 1回の量 | 回数 |

|---|---|---|

| スタート直後 | 小さじ1から | 1日1回 |

| 1週間後 | 小さじ2〜3 | 1日1回 |

| 1か月後 | 大さじ1〜2 | 1日1回 |

👉 最初は小さじ1から始め、少しずつ増やすのがポイント!

初期の注意点(アレルギー対策・便秘・水分補給)

✅ アレルギー対策:新しい食材は1種類ずつ、小さじ1からスタートし、午前中に試す(異変があったらすぐ受診できるように)。

✅ 便秘対策:食物繊維の多い野菜を取り入れる、白湯やミルクで水分補給をこまめに行う。

✅ 水分補給:白湯や麦茶をスプーンで与えて、水を飲む習慣をつける。

食べさせ方のポイント

成人型嚥下を確認

少しだけ傾けた状態で食べさせます。柔らかくすりつぶした状態の食べ物を乗せたスプーンを下唇に優しくあてがい「ご飯ですよ」と言いながら、赤ちゃんが唇で挟むまで待ちます。

成人型嚥下【口を閉じゴックンと飲み込む】がなされたことを確認し、そっとスプーンを真っすぐに引き抜きます。

この時期の赤ちゃんの舌の動きは前後運動中心で、上下運動も僅かに出来るようになります。

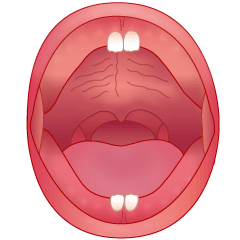

4-2. 離乳中期・ モグモグ期(7~8か月)

食事回数が増え、さまざまな食材にチャレンジする時期です。

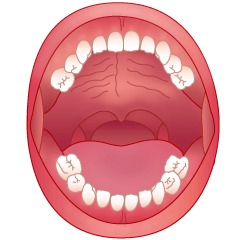

図の様に生後7ヵ月~8ヵ月頃になると下の前歯2本が生え始めます。今までは舌は前後運動だけでしたが、上下の運動も出来るようになります。

舌と口蓋の歯茎を使ってつぶしたり、舌で食べ物をまとめて飲み込むことが出来るようになります。

上下の口唇が閉じ、口角が左右に引かれた動きをすれば、舌と口蓋で食べていることのサインです。

上唇が下がり、水分摂取量を知覚し分量をコントロールする機能が著しく発達します。

手や指の発達が進み、物が持てるようになり、何でも口に運ぼうとします。

次第に背筋が真直ぐ伸びるようになり、椅子に上手に座ることが出来るようになります。

モグモグ期の離乳食のレシピ

豆腐やプリン、トマト、柔らかくしたサツマイモや大根などの舌でつぶせる硬さのものを与えます。適度な硬さにしないと丸呑みしたり、吐き出したりしてしまいます。舌と口の周りの筋肉を使う練習だと考えてください。

2回食を増やす目安

- 1回食に慣れてきたら、1日2回に増やす(朝・昼)

- 母乳・ミルクと併用しながら進める

👉 生活リズムを整えながら、食事の時間を決めるのがポイント!

食材の種類を増やす(野菜・タンパク質)

この時期から取り入れられる食材

✅ 野菜(ブロッコリー・キャベツ・大根など)

✅ タンパク質(豆腐・鶏ささみ・ヨーグルト・卵黄)

✅ 魚(しらす・鮭など)

👉 卵はまずは「卵黄」からスタートし、少量ずつ試す!

形状(舌でつぶせる固さ)

- 「豆腐くらいの柔らかさ」 を目安に、少しずつ固形に近づける

- 食材は「ざらざら」「少し粒感のある」状態にする

調理方法(茹でる・すりつぶす)

- 茹でる・蒸す・煮る → 柔らかく調理し、なめらかにする

- すりつぶしから粗つぶしへ

食べない時の対応

✅ 無理に食べさせず、好きな食材と混ぜる

✅ スプーンを変えてみる(木製・シリコンなど)

✅ 家族が食べている様子を見せる

食べさせ方のポイント

椅子に座らせ足がブラブラしない様にする

椅子に座らせ足がぶらつかない様にする。 食事の時は、椅子に座らせ、足がぶらつかない様に床や補助板にぴったりつく姿勢にします。

足がぶらついていると口唇や舌の動きが上手く出来ず、歯並びが悪くなる原因とも考えられています。

下唇にスプーンを置き、上唇ですするように取り込むまで待ちます。このとき早くスプーンを持ち上げてしまうと、上唇の筋トレが出来ず、口を閉じる筋肉の発達が遅れます。その為、口をポカンと開けた状態になってしまうことがあります。

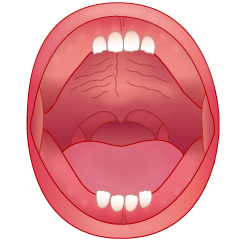

4-3. 離乳後期・カミカミ期(9~11か月)

1日3回食になり、手づかみ食べが始まる時期です。

図の様に生後9ヵ月~11ヵ月頃になると上下の前歯4本が生え始めます。舌の運動は前後、上下加えて、左右にも動かせるようになります。

奥歯の歯茎が膨らみ、前歯で噛みきり舌で奥歯の歯茎に食べ物を運び、噛む練習をする時期です。

上下の唇が左右にねじれるような動き(咀嚼側の口角が引かれる動き)をしていれば、きちんと奥歯の歯茎で噛んでいるサインです。

もしこの動作が確認できないようなら、カミカミ期のやり方に戻してください。

カミカミ期の離乳食のレシピ

食材は大人が食べるものであれば何でも与えてOKです。固さは、奥歯の歯茎でつぶせるようにバナナくらいの固さにして下さい。この頃から手づかみ食べが始まるので、手に持てる5ミリ角くらいの大きさにします。

3回食の開始

- 朝・昼・夜の3回に増やし、生活リズムを作る

- 母乳・ミルクは食事後に補助的に与える

噛む練習をする食材と形状(バナナの固さ)

- 「歯ぐきでつぶせる柔らかさ」 を目安にする

- すりつぶしではなく、粗みじん切りにする

👉 おすすめの食材

✅ 柔らかく煮た肉(鶏ひき肉・牛ひき肉)

✅ きしめん・うどん(短く切る)

✅ パン・おやき(手づかみしやすい)

自己摂取の促し方

- スプーンを持たせてみる

- こぼしてもOK!食べる意欲を育てる

手づかみ食べとその効果

✅ 手指の発達を促し、脳の発育を助ける

✅ 自分で食べる楽しさを知る

👉 テーブルや床が汚れるのは当たり前!温かく見守ることが大切。

食べさせ方のポイント

手づかみ食べをどんどんさせよう

スプーンを下唇の上に置き、上唇を閉じて前歯でかじりとるのを待ちます。スプーンは、口幅の3分の2くらいの大きさで深めのものを使用します。

手指が発達して指先で物をつかめるようになります。そして、「手づかみ食べ」や「遊び食べ」が始まる時期です。

「手づかみ食べ」は自分から食べようとする自立行動で、スプーンや箸を使って食べる練習段階です。テーブルや洋服が汚れるのを嫌がらずにどんどんさせてください。

4-4. 離乳完了期・パクパク期/手づかみ食べ期(12~18か月)

幼児食への移行期で、ほぼ大人と同じ食事ができるようになります。

図の様に生後1歳4ヵ月~5ヵ月頃になると上下の前歯4本の少し離れた所に第一乳臼歯が生え始めます。

1歳6ヵ月~7ヵ月頃になると4前歯と第一乳臼歯の間の空隙に先の尖った乳犬歯が生えてきます。そして、舌の運動は様々な方向に複雑に動かせるようになります。

1歳前後で歩き始めるようになると様々な運動機能が発達します。スプーンを自分で持てるようになると、食べさせられるのを嫌がったりもします。

パクパク期/手づかみ食べ期の離乳食のレシピ

今まで、歯茎では潰せなかったようなものまで噛めるようになります。じゃがいもや大根などを柔らかく煮たものなどを前歯で噛み取れる大きさにして食べさせる時期です。

手づかみ食べは、食材の固さや形を確認する「手先の知覚」を発達させる為に欠かせません。咀嚼筋群の発達が著しく奥歯で物が噛めるようになりますが、まだ、すり潰すことはできません。

その為、繊維質の多いものや弾力のあるもの、薄いキャベツなどの野菜は避けた方が無難です。吐き出したり、噛まずに丸呑みすることがあるからです。

普通食への移行

- 硬さを調整すれば、大人の食事を取り分けできる

- 食事のバリエーションを増やす

味付けの工夫(薄味にする理由)

- 塩分・糖分を控えめに して、素材の味を生かす

- 出汁やトマトの酸味を活用する

咀嚼力の発達と食事のポイント

✅ よく噛むことを意識させる(固めの食材を少しずつ)

✅ 飲み込む力を鍛える(大きめの食材を与える)

食事のリズム

- 朝・昼・夜の3食+おやつ

- 生活リズムを作り、食事の時間を一定に

食べさせ方のポイント

手づかみ食べは積極的に

最初のうちは、手に持った食べ物を上手く口に運べず顔中を汚してしまいますが、次第に食べ物を口の中に入れることが出来るようになります。

一口ずつのコップ飲みができるようになります。

手づかみ食べ期でのスパウトマグやストローマグの使用は控えるべきです。舌の健全な機能発育に悪影響を与え舌突出癖になる危険性をはらんでいるからです。

4-5. カチカチ期/歯食べ期 (2歳~3歳頃)

図の様に生後2歳3ヵ月~5ヵ月頃になると上下顎に第二乳臼歯が生え、乳歯列が完成します。そして、舌とほっぺた、あごの筋肉を強調させた咀嚼運動が巧みになります。

走ったり、跳ねたり、階段を登ったり活発に運動するようになります。手先の動きも細やかになり、直線や丸なども書けるようになります。

食べさせ方のポイント

口を閉じて奥歯で噛むこと

口を開けてクチャクチャと音を立てて食べる事は良くありません。唇を閉じて奥歯でしっかり噛むように指導します。

お茶やお水は、食べ物を流し込む癖が付いてしまうので食事の後に与えます。汁物も口の中にすべて食べ物がなくなってから飲む習慣を付けるようにしてください。

スプーンやフォークを使って食べる場合には、一口量をこまめに取って食べることを教えることが重要です。多すぎる量だと丸呑みしてしまい、適切な口腔機能の発達を阻害することにもなります。

5. 離乳食のスケジュールと進め方の目安

離乳食を進める上で大切なのは、赤ちゃんの生活リズムを整えながら、無理なく進めることです。ここでは、1日のスケジュール例、月齢別の食材一覧、進め方のチェックリスト を紹介します。

5-1. 1日のスケジュール例(授乳とのバランス)

離乳食が進むにつれて、食事の回数が増え、母乳やミルクの量が少しずつ減っていきます。ただし、完全に母乳・ミルクをやめる必要はなく、赤ちゃんの様子を見ながら調整することが大切 です。

🔹 月齢別のスケジュール例

離乳初期(5~6か月)|1回食

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 7:00 | 起床・授乳 |

| 10:00 | 離乳食(小さじ1からスタート)+ 授乳 |

| 13:00 | 授乳 |

| 16:00 | 授乳 |

| 19:00 | 授乳 |

| 21:00 | 就寝前の授乳 |

離乳中期(7~8か月)|2回食

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 7:00 | 起床・授乳 |

| 10:00 | 離乳食(1回目)+ 授乳 |

| 13:00 | 授乳 |

| 16:00 | 離乳食(2回目)+ 授乳 |

| 19:00 | 授乳 |

| 21:00 | 就寝前の授乳 |

離乳後期(9~11か月)|3回食

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 7:00 | 起床・離乳食(1回目)+ 授乳 |

| 10:00 | おやつ(赤ちゃんせんべいなど) |

| 12:00 | 離乳食(2回目)+ 授乳 |

| 15:00 | おやつ |

| 18:00 | 離乳食(3回目)+ 授乳 |

| 21:00 | 就寝前の授乳 |

離乳完了期(12~18か月)|普通食+ミルク

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 7:00 | 起床・朝食 |

| 10:00 | おやつ |

| 12:00 | 昼食 |

| 15:00 | おやつ |

| 18:00 | 夕食 |

| 21:00 | ミルク(卒乳に向けて徐々に減らす) |

💡 ポイント

✅ 授乳は赤ちゃんの様子を見ながら調整する(無理に減らさなくてOK)

✅ 食事の時間を一定にして、生活リズムを整える

5-2. 月齢別の食材一覧

離乳食の進め方に合わせて、適切な食材を選ぶことが重要です。以下の表を参考に、月齢に合った食材 を取り入れましょう。

| 月齢 | 穀類 | 野菜・果物 | タンパク質 | 乳製品 |

|---|---|---|---|---|

| 5~6か月 | 10倍がゆ | にんじん・かぼちゃ・ほうれん草 | 白身魚(たら・鯛)、豆腐 | ヨーグルト(無糖) |

| 7~8か月 | 7倍がゆ・パン粥 | ブロッコリー・大根・バナナ | 鶏ささみ・しらす・卵黄 | チーズ(加熱) |

| 9~11か月 | 軟飯・うどん | トマト・キャベツ・りんご | 牛ひき肉・卵白・納豆 | 牛乳(調理に使用) |

| 12~18か月 | ご飯・パン・パスタ | ほぼ全てOK | 鶏肉・牛肉・豚肉・大豆製品 | 牛乳(直接飲む) |

💡 ポイント

✅ 新しい食材は1種類ずつ、小さじ1から試す

✅ アレルギーの心配がある食材は慎重に進める(卵・乳製品・小麦など)

✅ 柔らかさや調理方法を月齢に合わせて調整する

5-3. 進め方チェックリスト(PDFダウンロード)

離乳食を進める際に、「今どこまで進んでいるのか?」 を確認しながら進めることが大切です。以下のチェックリストを活用して、進行状況を記録 しましょう。

✅ 離乳初期(5~6か月)

☐ 10倍がゆを小さじ1から始めた

☐ 初めての野菜(にんじん・かぼちゃなど)を試した

☐ スプーンで食べることに慣れてきた

✅ 離乳中期(7~8か月)

☐ 2回食に増やした

☐ タンパク質(鶏ささみ・しらすなど)を試した

☐ 7倍がゆに進めた

✅ 離乳後期(9~11か月)

☐ 3回食に増やした

☐ 手づかみ食べを始めた

☐ バナナくらいの固さの食材を食べられるようになった

✅ 離乳完了期(12~18か月)

☐ 家族と同じ食事を取り分けられるようになった

☐ 塩分や調味料の量を調整しながら食事を進めている

☐ 食事の時間が安定している

💾 PDFダウンロード

💡 このチェックリストを活用しながら、赤ちゃんのペースに合わせて進めていきましょう!

6. 離乳食の調理法と保存

離乳食作りは、赤ちゃんの健康を考えながら、安全で手軽に進めることが大切です。特に衛生管理や保存方法をしっかり知っておくことで、負担を減らしながら栄養バランスの良い食事を提供できます。ここでは、調理の基本、作り置き・冷凍保存のコツ、忙しいママ向けの時短テクニック を紹介します。

6-1. 調理の基本(衛生管理・下ごしらえ)

離乳食は赤ちゃんが初めて口にする食事なので、衛生管理を徹底することが最優先 です。また、食材によって適切な下ごしらえを行い、食べやすくする工夫が必要です。

✅ 衛生管理のポイント

🔹 手洗い・器具の消毒を徹底

- 調理前にしっかり手を洗う

- まな板や包丁は食材ごとに使い分ける(生肉・生魚用と野菜用を分ける)

- 使う食器や調理器具は熱湯消毒or電子レンジ消毒

🔹 生ものは完全に加熱する

- 赤ちゃんの消化器官は未発達なので、肉・魚・卵はしっかり加熱する

- 生水や生野菜は避け、必ず茹でる・蒸す・煮る

🔹 作った離乳食は長時間放置しない

- 離乳食は作りたてがベスト!保存する場合はすぐに冷凍する

✅ 下ごしらえのポイント

食材ごとに適切な下ごしらえを行うことで、赤ちゃんが食べやすくなり、栄養をしっかり摂取できます。

| 食材 | 下ごしらえ方法 |

|---|---|

| 米(おかゆ) | 10倍がゆ→7倍がゆ→5倍がゆと徐々に固さを変える |

| 野菜(にんじん・かぼちゃ) | 柔らかく茹でて、裏ごしorみじん切り |

| 葉物野菜(ほうれん草・小松菜) | 柔らかく茹でて、葉先のみを使用し細かく刻む |

| 豆腐 | 湯通ししてからスプーンでつぶす |

| 魚(白身魚) | 骨をしっかり取り除き、茹でてほぐす |

| 肉(鶏ささみ・ひき肉) | 茹でてから細かくほぐすor裏ごしする |

| 卵 | 卵黄からスタートし、しっかり加熱する |

💡 赤ちゃんが食べやすい形状・固さにすることがポイント!月齢に合わせて変えていきましょう。

6-2. 作り置き・冷凍保存のコツ

毎日離乳食を作るのは大変ですが、作り置き・冷凍保存 を活用すれば、調理の手間を大幅に減らせます。

✅ 作り置きのポイント

- まとめて作って、小分け保存 するのが基本

- 1週間以内に使い切る 量を目安に作る

- 冷凍保存できるもの・できないものを知る

✅ 冷凍保存のコツ

離乳食は小分けにして冷凍するのが便利です。

| 冷凍保存できるもの | 保存方法 |

|---|---|

| おかゆ(10倍がゆ~) | 製氷皿に小分けして冷凍 |

| 野菜ピューレ(にんじん・かぼちゃ) | 製氷皿orジップロックで冷凍 |

| 豆腐・白身魚・ひき肉 | 加熱後に小分けして冷凍 |

| 出汁・スープ | 製氷皿に入れて冷凍 |

冷凍NGの食材

❌ じゃがいも(解凍後に食感が悪くなる)

❌ 卵(冷凍すると水分が分離する)

❌ ヨーグルト・牛乳(分離しやすい)

✅ 解凍・温め直しの方法

- 電子レンジ加熱(ラップをして加熱)

- 湯煎で解凍(自然解凍はNG!)

- 食べる分だけ解凍する(再冷凍はNG)

💡 冷凍ストックをうまく活用して、忙しい日も手軽に離乳食を用意しましょう!

6-3. 忙しいママ向けの時短テクニック

育児中は時間がないもの。時短テクニックを活用すれば、無理なく離乳食を作ることができます。

✅ 便利な時短アイテム

| アイテム | 使い方 |

|---|---|

| ブレンダー | 野菜・肉を一瞬でペースト状にできる |

| 電子レンジ | おかゆ・野菜を短時間で加熱できる |

| 冷凍保存用トレー | 1回分ずつ小分けにしておくと便利 |

| シリコンスチーマー | 蒸し調理が簡単にできる |

✅ 簡単&時短テクニック

💡 食材はまとめて下ごしらえ!

→ 1回の調理で3〜4日分のストック を作っておく

💡 冷凍ストックを活用!

→ おかゆや野菜ピューレを製氷皿に入れて冷凍すれば、食べる分だけ解凍OK

💡 大人の料理から取り分ける!

→ 味付け前に取り分けて、赤ちゃん用にアレンジ

💡 レトルト・ベビーフードも活用

→ 忙しい日は無理せず市販品を取り入れる のもOK!(出汁やスープ、裏ごし野菜など)

7. 食材別のアレンジ方法

離乳食が進むにつれて、赤ちゃんがさまざまな食材を食べられるようになります。しかし、「どうやってアレンジすればいいの?」「どの固さが適切?」と悩むママ・パパも多いでしょう。ここでは、穀類・野菜・果物・タンパク質・乳製品・アレルギー食材 の適切な調理法やアレンジ方法を解説します。

7-1. 穀類(お粥・パン)

赤ちゃんの主食となる穀類は、月齢に応じて固さや形状を調整しましょう。

✅ お粥の進め方

| 月齢 | お粥の種類 | 水分量の目安 |

|---|---|---|

| 5~6か月 | 10倍がゆ(ペースト状) | 米1:水10 |

| 7~8か月 | 7倍がゆ(少し粒感あり) | 米1:水7 |

| 9~11か月 | 5倍がゆ(舌でつぶせる) | 米1:水5 |

| 12か月~ | 軟飯(大人のご飯より柔らかめ) | 米1:水1.5~2 |

✅ お粥のアレンジ方法

- 野菜入りお粥(かぼちゃ・にんじん・ほうれん草を混ぜる)

- 豆乳がゆ(豆乳を少し加えてまろやかに)

- 卵がゆ(卵黄or全卵を加えて栄養アップ)

- 出汁がゆ(昆布やかつお出汁で風味をプラス)

✅ パンの進め方

| 月齢 | パンの種類 | アレンジ例 |

|---|---|---|

| 7~8か月 | 食パン(耳を取り除く) | パン粥(ミルク・野菜スープでふやかす) |

| 9~11か月 | 軟らかいロールパン | 手づかみ食べ用スティック |

| 12か月~ | 小さくちぎったパン | サンドイッチ(チーズ・野菜ペースト) |

💡 市販のパンは塩分・添加物が多いものもあるので、「無塩・無添加」タイプを選ぶのがおすすめ!

7-2. 野菜・果物(適した調理法・固さ)

野菜・果物はビタミンや食物繊維が豊富で、赤ちゃんの消化を助けます。

✅ 野菜の調理法・固さ

| 月齢 | 調理法 | 例 |

|---|---|---|

| 5~6か月 | 裏ごししてペースト状 | にんじん・かぼちゃ・じゃがいも |

| 7~8か月 | 粗つぶし | ブロッコリー・ほうれん草(葉先) |

| 9~11か月 | みじん切り・角切り | トマト・なす・大根 |

| 12か月~ | 歯ごたえを残す | きゅうり・ピーマン・きのこ |

✅ 野菜のアレンジ方法

- 野菜ピューレ(にんじん+じゃがいも+豆乳)

- スティック野菜(9か月~、手づかみ食べに)

- 野菜お焼き(じゃがいも+小麦粉で焼く)

- スープ(トマト+かぼちゃ+玉ねぎ)

✅ 果物の調理法・固さ

| 月齢 | 果物の種類 | 形状 |

|---|---|---|

| 5~6か月 | バナナ・りんご | すりおろし |

| 7~8か月 | 桃・梨 | 小さく刻む |

| 9~11か月 | みかん・ぶどう | 皮をむいて薄切り |

| 12か月~ | いちご・メロン | そのまま食べられる |

💡 果物は甘くて食べやすいので、ヨーグルトに混ぜたり、お粥にトッピングするのも◎

7-3. タンパク質(魚・肉・卵・豆腐)

赤ちゃんの成長に欠かせないタンパク質。進め方を確認しながら適量を取り入れましょう。

✅ タンパク質の進め方

| 月齢 | 食材 | 形状 |

|---|---|---|

| 5~6か月 | 豆腐・白身魚(たら) | ペースト状 |

| 7~8か月 | しらす・鶏ささみ | みじん切り |

| 9~11か月 | 牛・豚ひき肉 | 小さめの角切り |

| 12か月~ | 鶏肉・豚肉・牛肉 | 普通の固さでOK |

💡 お肉は脂身が少ない部位を選び、しっかり火を通すこと!

✅ タンパク質のアレンジ方法

- 魚入りお粥(白身魚+出汁)

- 豆腐ハンバーグ(豆腐+鶏ひき肉+野菜)

- 卵スープ(卵+出汁でとじる)

7-4. 乳製品(ヨーグルト・チーズの正しい時期)

乳製品は栄養が豊富ですが、与えるタイミングや量に注意しましょう。

✅ 乳製品の進め方

| 月齢 | 食材 | 形状・量 |

|---|---|---|

| 7~8か月 | ヨーグルト(無糖) | 小さじ1から |

| 9~11か月 | チーズ(プロセスチーズ) | 少量 |

| 12か月~ | 牛乳 | 調理に使用OK(飲用は1歳半~) |

💡 乳製品はアレルギーのリスクがあるため、少量から始めて様子を見ましょう。

7-5. アレルギー食材(意識的に進める方法)

アレルギーを防ぐためには、慎重に進めることが大切です。

✅ アレルギーを起こしやすい食材

- 卵(特に卵白)

- 乳製品(ヨーグルト・チーズ・牛乳)

- 小麦(パン・うどん)

- そば・ナッツ類・エビ・カニ

✅ 進め方のポイント

✅ 初めての食材は1種類ずつ、小さじ1から

✅ 午前中に試す(異変があったらすぐ受診できる)

✅ 症状が出たらすぐに医師に相談

8. 離乳食の悩みと対処法

離乳食を進める中で、多くのママ・パパが「食べない」「アレルギーが心配」「便秘や下痢になる」「手づかみ食べができない」といった悩みに直面します。ここでは、それぞれの原因と対策 を詳しく解説します。

8-1. 食べられない時の対策

離乳食をなかなか食べてくれないと、心配になりますよね。でも、無理に食べさせるのは逆効果! 赤ちゃんのペースに合わせながら、いろいろな工夫をしてみましょう。

✅ 食べない理由と対策

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| お腹が空いていない | 授乳やおやつのタイミングを調整する |

| 味や食感に慣れていない | 食材の種類や調理法を変えてみる |

| スプーンが苦手 | 木製・シリコンなど素材を変える |

| 集中力が続かない | 食事の時間を短めに(15分以内が目安) |

| 体調が悪い(歯ぐずり・風邪気味) | 体調が回復するまで無理せず様子を見る |

✅ 食べやすくする工夫

- 味付けを変える → 出汁で風味をつける

- 形状を変える → すりつぶし→みじん切りへ移行

- 食事環境を整える → テレビやおもちゃを避ける

- 手づかみ食べを取り入れる → 自分で食べると興味がわく

💡 「絶対に食べさせなきゃ!」と焦らず、赤ちゃんのペースを大切にしましょう。

8-2. アレルギー対応の方法

離乳食を進める中で、「この食材、大丈夫かな?」 と不安になることもあります。アレルギーを防ぐためには、慎重に進めることが重要です。

✅ アレルギーを起こしやすい食材(要注意!)

- 卵(特に卵白)

- 乳製品(牛乳・チーズ・ヨーグルト)

- 小麦(パン・うどん)

- そば・ナッツ類

- エビ・カニ

✅ 進め方のポイント

✅ 初めての食材は1種類ずつ、小さじ1から

✅ 午前中に試す(異変があったらすぐ受診できる)

✅ 食べた後、2時間は様子を見る(湿疹・嘔吐・下痢などに注意)

✅ アレルギーが出たら、すぐに食べるのをやめて医師に相談

💡 アレルギーが心配な場合は、小児科で「食物アレルギー検査」を受けることも検討しましょう。

8-3. 便秘・下痢の対応

赤ちゃんの腸はまだ未熟なため、離乳食が始まると便秘や下痢になりやすくなります。

✅ 便秘の対策

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 水分不足 | 白湯や麦茶をこまめに飲ませる |

| 食物繊維不足 | かぼちゃ・さつまいも・ヨーグルトを取り入れる |

| 腸の動きが弱い | お腹をマッサージ(のの字にさする) |

| 母乳・ミルクの減少 | 離乳食と並行して授乳を続ける |

✅ 便秘に効果的な食材

- さつまいも

- バナナ

- ヨーグルト(無糖)

- オリゴ糖入りの食品(玉ねぎ・バナナ)

💡 「3日以上うんちが出ない」「お腹が張って苦しそう」な場合は、かかりつけの小児科に相談しましょう。

✅ 下痢の対策

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 食べ過ぎ | 量を調整し、様子を見ながら進める |

| 消化に悪い食材を食べた | 油っぽい食材・乳製品を控える |

| ウイルス性の下痢 | 脱水症状に注意し、こまめに水分補給 |

💡 下痢が続く場合は、早めに医師に相談!特に、発熱や嘔吐を伴う場合は注意が必要です。

8-4. 手づかみ食べが苦手な場合

赤ちゃんの発達にとって「手づかみ食べ」はとても重要です。しかし、なかなか上手くできない… という悩みも多いですよね。

✅ 手づかみ食べのメリット

- 指先の発達を促す

- 自分で食べる意欲を育む

- 食事への興味が高まる

✅ 手づかみ食べを促す方法

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 食べ物が滑る・持ちにくい | 形状を工夫(スティック状にする) |

| スプーンやフォークに慣れすぎている | まずは手で触れることから始める |

| 汚れるのが嫌で嫌がる | 無理強いせず、楽しく遊び感覚で |

✅ 手づかみ食べにおすすめのメニュー

- バナナスティック(持ちやすい形)

- おやき(野菜+おから+片栗粉)(まとまりやすい)

- おにぎり(小さめに作る)

💡 汚れるのは当たり前!食べる楽しさを優先し、温かく見守りましょう。

9. 離乳食と家族の食事

離乳食が進むにつれて、「家族と同じ食事をどう取り分ける?」 「大人の味付けをどう工夫する?」 などの疑問が出てきますよね。赤ちゃんが家族と一緒に食事をすることは、食習慣を身につける大切なステップです。ここでは、一緒に食べることの大切さ、家族の食事の取り分け方、大人の味付けの工夫 について解説します。

9-1. 一緒に食べることの大切さ

離乳食を食べる時間が家族と別だと、赤ちゃんが食べることに興味を持ちにくくなることがあります。家族と一緒に食事をすることで、「食べるって楽しい!」 という意識が芽生え、食事の時間がより楽しくなります。

✅ 一緒に食べるメリット

① 食べる意欲が高まる

→ 赤ちゃんは周りの大人を真似したがるので、家族が美味しそうに食べる姿を見せると興味を持ちやすい。

② 食事のリズムが整う

→ 毎日決まった時間に食べることで、生活リズムが安定しやすくなる。

③ 「食べ方」を学べる

→ スプーンや手づかみ食べの使い方、咀嚼の仕方などを自然に覚える。

④ 食事を楽しむ習慣が身につく

→ 家族と一緒に食べることで「食べること=楽しいこと」という感覚を育てられる。

💡 ポイント

✅ できるだけ家族と一緒に食べる時間を作る(特に朝食・夕食)

✅ 食べている姿を見せて、食事に興味を持たせる

✅ 大人と同じ食卓で「一緒に食べている」という感覚を大切に

9-2. 家族の食事の取り分けのコツ

離乳食が進むと、「家族の食事から取り分けてあげたい!」と思うことが増えますよね。でも、大人の食事は赤ちゃんには塩分が強すぎることが多い ため、調理方法を工夫する必要があります。

✅ 取り分けの基本ルール

✅ 薄味の状態で取り分ける(塩・しょうゆは後から加える)

✅ 油分・脂身の多いものは控える(揚げ物・炒め物は×)

✅ 固さ・大きさを調整する(細かく刻む・柔らかく煮る)

✅ 食材のアレルギーに注意(初めての食材は少量ずつ)

✅ 取り分けの例(メニュー別)

| 大人のメニュー | 離乳食向けのアレンジ |

|---|---|

| 味噌汁 | 具材を取り分け、出汁だけで味付け |

| 煮物(肉じゃが・かぼちゃ煮) | 調味料を入れる前に取り分ける |

| お鍋 | 味付け前に野菜や豆腐を取り分ける |

| カレー・シチュー | ルーを入れる前の野菜と肉を取り分ける |

| ハンバーグ | 塩なしで作り、赤ちゃん用に小さく焼く |

💡 「取り分けること」を意識して調理すれば、わざわざ離乳食を作る手間が減ります!

9-3. 大人の味付けを工夫する方法

赤ちゃんは味覚が敏感なので、「大人の食事を薄味にするのが難しい…」 という声も多いですよね。でも、ちょっとした工夫で、家族の食事と離乳食を両立 することができます!

✅ 味付けを調整する方法

1️⃣ 「味付け前」に取り分ける

- 煮物やスープは、調味料を加える前に赤ちゃん用を取り分ける

- その後、大人用には塩・しょうゆ・味噌などを追加する

2️⃣ 調味料の代わりに「出汁」を活用する

- 昆布・かつお・煮干し の出汁を使うと、自然な旨味が加わる

- 野菜スープやトマトの酸味を活かすのも◎

3️⃣ 油を控えめにする

- 揚げ物よりも「蒸す・茹でる・煮る」が◎

- 炒め物は、取り分け後に大人用だけ油を追加

✅ 調味料の進め方(目安)

| 月齢 | 使える調味料 |

|---|---|

| 7~8か月 | 出汁・トマト・少量の味噌(薄める) |

| 9~11か月 | しょうゆ(ほんの少し)・酢・ごま |

| 12か月~ | 塩・しょうゆを少量使う |

💡 赤ちゃんには「素材の味」を大切にし、できるだけ薄味を心がけましょう!

10. まとめ

離乳食は、赤ちゃんが「食べる力」を身につけるための大切なステップです。しかし、進め方に迷ったり、なかなか食べてくれなかったりと、悩むことも多いでしょう。ここでは、離乳食の進め方のポイントを再確認し、赤ちゃんの個性に合わせて進める大切さ、そして楽しく離乳食を進めるためのコツ をお伝えします。

10-1. 離乳食進め方のポイント再確認

離乳食は、赤ちゃんの発達に合わせて段階的に進めることが重要 です。

✅ 離乳初期(5~6か月) → 10倍がゆ+野菜ペースト(スプーンに慣れる)

✅ 離乳中期(7~8か月) → 7倍がゆ+タンパク質(食材の種類を増やす)

✅ 離乳後期(9~11か月) → 5倍がゆ+手づかみ食べ(食事のリズムを整える)

✅ 離乳完了期(12~18か月) → 幼児食へ移行(大人の食事を取り分ける)

🔹 進め方の基本ルール

✅ 無理に食べさせない(赤ちゃんのペースを大切に)

✅ 新しい食材は1種類ずつ、少量から

✅ アレルギーに注意しながら、慎重に進める

✅ 家族と一緒に楽しく食べる習慣をつける

💡 「思うように進まない…」と焦らず、少しずつ進めていけばOK!

10-2. 赤ちゃんの個性に合わせて進める大切さ

赤ちゃんの成長スピードはそれぞれ違います。

- よく食べる子もいれば、食が細い子もいる

- 手づかみ食べが好きな子もいれば、スプーンが好きな子もいる

- すぐに噛めるようになる子もいれば、時間がかかる子もいる

どんなペースでも、「赤ちゃんにとってのベストな進め方」 を見つけてあげることが大切です。

✅ 赤ちゃんのペースに合わせるポイント

🔹 食べないときは無理強いせず、違う食材を試す

🔹 手づかみ食べが苦手なら、小さめのおにぎりなどで練習

🔹 スプーンを嫌がるなら、別の素材(木・シリコン)のものに変える

🔹 好きな食材を活用しながら、新しい味にもチャレンジ

💡 「みんなこうしているから」ではなく、赤ちゃん自身のペースを尊重して進めましょう!

10-3. 楽しく離乳食を進めるために

離乳食は毎日のことなので、ママ・パパがストレスを感じすぎないことも大切 です。

✅ 楽しく進めるコツ

🔹 家族と一緒に食べる習慣をつける → 「食べるのが楽しい!」と感じられる

🔹 食べこぼしは気にしすぎない → 赤ちゃんの食べる意欲を尊重

🔹 レトルト離乳食もうまく活用 → 忙しい日は無理せず市販品に頼る

🔹 食材の形状や味を変えてみる → 「見た目」「舌触り」を工夫する

💡 離乳食の時間は「楽しいイベント」!無理せず、赤ちゃんの笑顔を大切にしましょう。

お薦めの本

「歯と体の発達に合わせた赤ちゃんと0~3歳幼児のごはん」

歯科医師・外木 徳子著 悪い歯並びにさせない離乳食

赤ちゃんの発達に合わせた離乳食の作り方や食べさせ方などを詳細に解説しています。ポイントは月齢ではなく歯の生え方に合わせて離乳食を作り、食べさせることです。

上手く出来なかった場合には、段階を一つ戻ってやることが重要だと書かれています。

口唇食べ期、舌食べ期、はぐき食べ期、手づかみ食べ期、歯食べ期の各成長段階で適切に咀嚼嚥下が出来ているか判断するには、舌や唇の動きを参考にすればよいと書かれています。

指導:婦人之友社 乳幼児グループ

外木(とのぎ)徳子(小児歯科医)

若江恵利子(小児科医)

榎田二三子(保育学)

丸井浩美(管理栄養士)ほか

amazonで購入

楽天で購入

【江戸川区篠崎の歯科からのご案内】離乳食の進め方は「月齢」ではなく「乳歯の本数」に合わせましょう!

赤ちゃんの離乳食を「月齢」に合わせて進めていませんか?実は、離乳食の進め方は乳歯の本数に合わせるのがポイント!

🦷 乳歯が生え始めたら…

→ 前歯だけの時期 は、舌でつぶせる柔らかい食材を中心に。

🦷 奥歯が生えてきたら…

→ 噛む練習 ができる食材を増やし、咀嚼力を育てましょう!

江戸川区篠崎の当歯科では、赤ちゃんの歯の発育に合わせた離乳食のアドバイスも行っています。

歯並びや噛む力の発達に適した食材・調理法について、お気軽にご相談ください!

💡 赤ちゃんの歯を守るために、正しい離乳食の進め方を知りましょう!

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。