- 1. 【📹 33秒】あなたの舌の位置、大丈夫?低位舌の改善トレーニング法

- 2. 🧠 低位舌とは?|その定義と見分け方

- 2.1. 🦷 低位舌の定義と正常な舌との違い

- 2.2. 📌 低位舌の主な症状とセルフチェック法

- 2.2.1. ✅ よくある症状

- 2.2.2. 🪞 セルフチェック方法

- 2.3. 🔍 「スポット」とは?正しい舌のポジションを確認しよう

- 3. 🚨 低位舌の原因とは?

- 3.1. 😮 口呼吸の習慣とアレルギー・鼻炎との関係

- 3.1.1. 📌 主な口呼吸の原因

- 3.2. 👅 舌小帯短縮症(ankyloglossia)との関連

- 3.2.1. 舌小帯短縮症のチェックポイント

- 3.3. 🧒 顎の成長不足と食生活の影響

- 3.3.1. 顎の発達不足の原因

- 3.4. 🍞 柔らかい食事が招く舌・口周りの筋力低下

- 3.4.1. 筋力が落ちると起きること

- 3.5. 👵 高齢者に多いオーラルフレイルとその対策

- 3.5.1. 高齢者に見られる症状

- 3.5.2. 対策として有効な習慣

- 4. ⚠️ 低位舌が引き起こすトラブル

- 4.1. 🦷 出っ歯・受け口・開咬など歯並びへの影響

- 4.1.1. 主な影響

- 4.2. 🗣 滑舌の悪化・発音障害のリスク

- 4.2.1. 低位舌で起こる発音の問題

- 4.3. 😴 いびき・睡眠時無呼吸症候群の関係

- 4.3.1. 低位舌が原因で起きること

- 4.4. 🥣 嚥下障害と誤嚥性肺炎のリスク

- 4.4.1. とくに高齢者に注意

- 4.5. 🧓 顔のたるみ・二重あごなど美容面への影響

- 4.5.1. よくある美容的な変化

- 4.6. 🎓 子どもの集中力・学力・発達への悪影響

- 4.6.1. 見られる影響

- 5. 👁 低位舌かどうかをチェックしよう

- 5.1. 🪞 鏡を使った舌の位置チェック

- 5.1.1. ✅ チェック1:リラックスした状態で口を軽く開ける

- 5.1.2. ✅ チェック2:舌を上に持ち上げてみる

- 5.1.3. ✅ チェック3:舌の側面に歯型がないか確認

- 5.2. 🔠 「N音発音」や「唾液ごっくん」テスト

- 5.2.1. ✅ N音テスト

- 5.2.2. ✅ 唾液ごっくんテスト

- 5.3. 🧑⚕️ 歯科医院での診断とMFTの評価項目

- 5.3.1. 🦷 歯科での主なチェック項目

- 5.3.2. 💪 MFT(口腔筋機能療法)の評価内容

- 6. 🏋️ 低位舌の改善方法とトレーニング

- 6.1. 💪 口輪筋&舌筋の強化トレーニング(あいうべ体操・パタカラ体操)

- 6.1.1. 🗣 あいうべ体操のやり方

- 6.1.2. 🗣 パタカラ体操のやり方

- 6.1.3. 🗣 口輪筋を鍛える器具

- 6.2. 🦷 MFT(口腔筋機能療法)の導入と効果

- 6.2.1. MFTで行う主なトレーニング

- 6.2.2. 期待できる効果

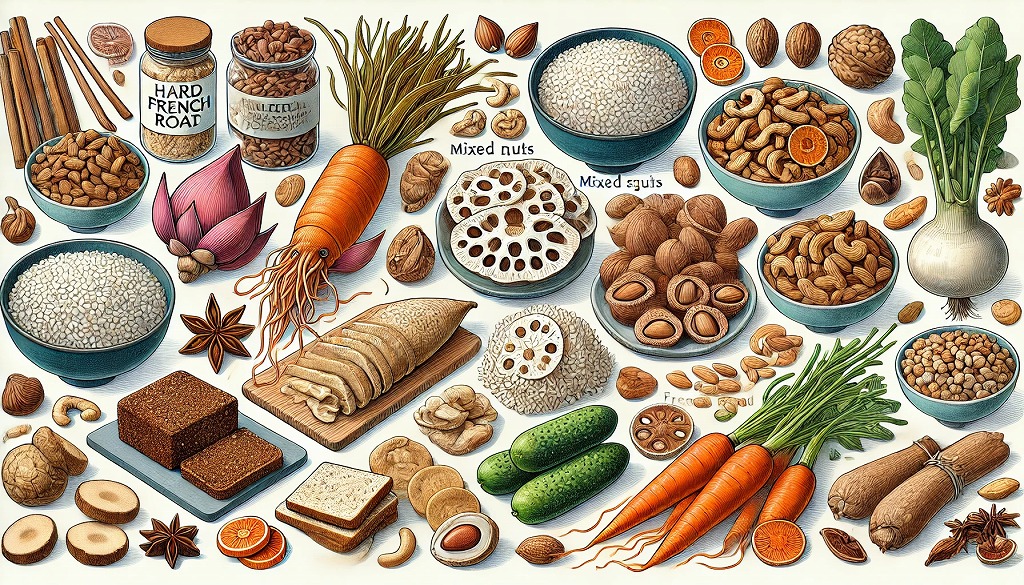

- 6.3. 🍖 食生活の改善|噛む力を育てる「硬い食材」リスト

- 6.3.1. 噛む力を鍛えるおすすめ食材

- 6.4. 😤 鼻呼吸を習慣づける3つの工夫(口テープ・風船・ストロー)

- 6.4.1. ✅ ① 口テープ

- 6.4.2. ✅ ② 風船トレーニング

- 6.4.3. ✅ ③ ストロー呼吸法

- 6.5. 👶 子どもの低位舌対策|発育を促す生活習慣

- 6.5.1. ご家庭でできる工夫

- 7. 🦷 矯正治療と低位舌の関係

- 7.1. 🦷 マウスピース矯正(インビザライン)との相性

- 7.1.1. ❌ 低位舌があると…

- 7.1.2. ✅ 舌の位置が整うと…

- 7.2. 🧠 MFT併用による矯正効果アップ&後戻り防止

- 7.2.1. MFTを併用するメリット

- 7.3. 👨👩👧👦 子どもと大人で違う矯正のアプローチ

- 7.3.1. 👶 子どもの場合(3〜12歳)

- 7.3.2. 🧑 大人の場合(13歳以上〜成人)

- 8. 🧓 大人の低位舌は治るのか?

- 8.1. 🧠 成長期を過ぎた後のトレーニングの効果

- 8.1.1. 大人が低位舌を改善するメリット

- 8.2. 💄 アンチエイジング目的での舌位置改善法

- 8.2.1. 舌を整えると見た目が変わる!

- 8.2.2. 美容目的でできるトレーニング

- 9. 💬 よくある質問(Q&A)

- 9.1. ❓ 子どもの低位舌は自然に治る?

- 9.2. ❓ 舌の位置を直せば滑舌は良くなる?

- 9.3. ❓ 低位舌が口臭の原因になるって本当?

- 9.4. ❓ 治療に適した歯科・耳鼻咽喉科の選び方とは?

- 9.4.1. 🦷 歯科・矯正歯科(こんな方におすすめ)

- 9.4.2. 👃 耳鼻咽喉科(こんな方におすすめ)

- 10. 📘 まとめ|低位舌は“全身の健康”に関わるサイン

- 11. 🏥 江戸川区篠崎で「低位舌」の相談なら当院へ

- 12. 【動画】アデノイド顔貌

- 13. 筆者・院長

「口がぽかんと開いている」「滑舌が悪い」「いびきをかく」──これらの症状、実は“舌の位置”が原因かもしれません。

舌が本来あるべき位置よりも下がっている状態を「低位舌」といい、子どもから大人まで幅広く見られる口腔機能の問題です。見た目や発音だけでなく、歯並び、呼吸、睡眠、美容、さらには全身の健康にも深く関わることが、近年の研究でわかってきました。

この記事では、

- 低位舌の見分け方・チェック方法

- 原因とリスク

- 改善トレーニングやMFT(口腔筋機能療法)

- 矯正治療との関係

- よくある質問へのQ&A

など、“低位舌”の全体像をわかりやすく解説します。

お子さまの将来のために、大人の健康や美容のために、今日から「舌の位置」に注目してみませんか?は、ぜひ最後までお読みください。永久歯の健康ときれいな歯並びを守るためのヒントがきっと見つかります。

【📹 33秒】あなたの舌の位置、大丈夫?低位舌の改善トレーニング法

🧠 低位舌とは?|その定義と見分け方

🦷 低位舌の定義と正常な舌との違い

低位舌(ていいぜつ)とは、舌が通常よりも下がった位置にある状態を指します。健康な状態では、舌の先端が上あご(口蓋)の前方「スポット」と呼ばれる位置に自然に触れており、口を閉じても舌は上に軽く吸い付いています。

しかし、低位舌ではこの位置に舌が収まらず、舌が下の歯や下あごに接していることが多く、以下のような状態が見られます:

- 口がポカンと開きやすい

- 舌が常に下に落ちている

- 発音や飲み込みがスムーズにできない

このような状態が続くと、歯並びの乱れや顔のたるみ、いびきなどのトラブルにもつながるため、早めの気づきと対応が重要です。

📌 低位舌の主な症状とセルフチェック法

低位舌の兆候は、以下のように日常生活の中で確認できます:

✅ よくある症状

- 滑舌が悪く「サ行」「ラ行」が言いにくい

- 寝ている間にいびきをかく、口が開いている

- 嚥下(飲み込み)がしづらく、むせやすい

- 前歯が出てきた、かみ合わせがずれてきた

- 顔全体がたるみやすい(特に口元や顎下)

🪞 セルフチェック方法

- リラックスした状態で口を閉じる

舌の先が上あごについていないと、低位舌の可能性。 - 「ナニヌネノ」と発音してみる

舌の先が上に触れていないなら、要注意。 - 唾を飲み込むときに、舌を上に押しつける意識がない

自然な嚥下ができない場合、舌の位置に問題があることも。

🔍 「スポット」とは?正しい舌のポジションを確認しよう

**スポット(舌の正しい位置)**とは、上あごの前歯のすぐ後ろ、少し膨らんだ部分です。この位置に:

- 舌の先端が軽く触れている

- 舌の中央部分が上あごに軽く吸い付いている

- 舌の両側が上の歯の内側に沿っている

これが理想的な舌のポジションです。

この位置に舌を保てていれば、口が自然と閉じ、鼻呼吸・正しい嚥下・整った歯並びを維持できます。

💡簡単な練習:

「ナ」とゆっくり発音した後の舌の位置を覚え、そこに舌をキープするようにしましょう。

🚨 低位舌の原因とは?

低位舌は、生まれつきの要因だけでなく、日々の生活習慣や成長環境、加齢などさまざまな要因によって引き起こされます。以下では代表的な原因を紹介します。

😮 口呼吸の習慣とアレルギー・鼻炎との関係

本来、私たちは鼻呼吸が基本ですが、慢性的に口呼吸が続くと舌の位置が下がり、低位舌を引き起こします。

📌 主な口呼吸の原因

- アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎による鼻づまり

- アデノイドや扁桃肥大による気道の圧迫

- 鼻中隔湾曲症などの鼻の構造的問題

- 習慣的に口が開いたままの姿勢(寝ている間など)

口呼吸が習慣になると、舌が上あごにつかない状態が定着しやすくなり、低位舌のリスクが高まります。

👅 舌小帯短縮症(ankyloglossia)との関連

舌の裏側にある「舌小帯(ぜっしょうたい)」が先天的に短い・硬い場合、舌を上に持ち上げる動きが制限されます。この状態を舌小帯短縮症と呼び、低位舌の大きな原因のひとつです。

舌小帯短縮症のチェックポイント

- 舌を前に出すと先がハート型になる

- 舌先が上あごにつかない

- 発音が不明瞭(特にラ行、サ行)

- 授乳時に赤ちゃんがうまく吸えない

軽度ならトレーニングで改善できますが、重度の場合は舌小帯切除手術が検討されます。

🧒 顎の成長不足と食生活の影響

子どもの成長期に十分な顎の発達がないと、舌の居場所が狭くなり、自然と舌が下に落ちて低位舌を引き起こします。

顎の発達不足の原因

- 指しゃぶりや長期間のおしゃぶり使用

- 噛む習慣が少ない柔らかい食事

- 姿勢の悪さ(猫背・スマホ首)

- 口呼吸による筋力低下

特に「口腔育成期(3~12歳)」に正しい姿勢・噛む習慣・鼻呼吸が身につくかどうかが重要です。

🍞 柔らかい食事が招く舌・口周りの筋力低下

現代の食生活はハンバーグ・うどん・パンなど、柔らかい食材が中心になりがちです。この傾向が続くと、舌や口輪筋が十分に鍛えられず、舌が上に持ち上げられなくなってしまいます。

筋力が落ちると起きること

- 舌の位置が下がる(低位舌)

- 嚥下力の低下・むせやすくなる

- 表情筋がたるみやすくなる(見た目の変化)

食生活の見直しは、**「よく噛む」「硬いものを取り入れる」**ことで改善が可能です。

👵 高齢者に多いオーラルフレイルとその対策

年齢とともに口の筋肉や舌の動きが衰えることを**「オーラルフレイル」**と呼びます。これが進行すると舌が下がり、低位舌の状態に陥ることがあります。

高齢者に見られる症状

- 滑舌が悪くなる

- 嚥下がうまくできず、むせる

- 顔の筋肉がたるみ、表情が乏しくなる

対策として有効な習慣

- あいうべ体操、パタカラ体操などの口腔トレーニング

- 硬い食材を意識して食べる

- ガムや風船を使った舌筋トレーニング

オーラルフレイルを放置すると、誤嚥性肺炎や要介護状態のリスクも高まるため、早めの口腔機能ケアが推奨されます。

⚠️ 低位舌が引き起こすトラブル

低位舌は単なる“舌の位置の問題”ではなく、歯並び・発音・睡眠・嚥下・美容・学習能力など、全身にさまざまな悪影響を及ぼします。ここでは代表的な6つのトラブルについて詳しく解説します。

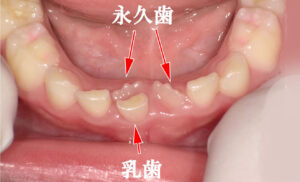

🦷 出っ歯・受け口・開咬など歯並びへの影響

舌は歯並びの“内側からの支え”として重要な役割を果たしています。低位舌になるとその支えが崩れ、歯列や顎の成長バランスが崩れてしまうことがあります。

主な影響

- 出っ歯(上顎前突):舌が前歯を支えられず、前方に傾く

- 受け口(下顎前突):舌が下顎に触れていることで、下顎が前に出やすくなる

- 開咬(かいこう):舌が前に突き出る癖があると、前歯がかみ合わなくなる

💡 矯正治療中やその後も舌の位置が悪いと後戻りが起こるリスクが高くなります。

🗣 滑舌の悪化・発音障害のリスク

舌は発音に不可欠な器官です。特にサ行・タ行・ラ行などは、舌先が上あごに正しく当たることが求められます。

低位舌で起こる発音の問題

- 「サ・シ・ス・セ・ソ」がこもって聞こえる

- 「ラ行」がはっきり発音できない

- 会話中にモゴモゴして聞き取りづらい

幼少期の発音形成期に低位舌があると、言語発達の遅れやコミュニケーションへの苦手意識にもつながります。

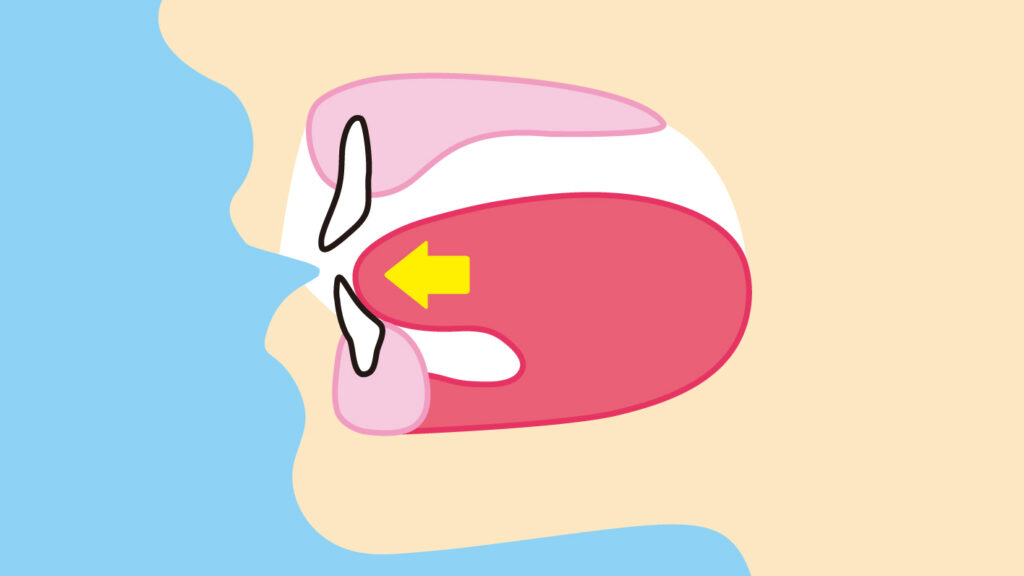

😴 いびき・睡眠時無呼吸症候群の関係

舌が低い位置にあると、就寝中に舌が喉の奥へ落ち込みやすくなり、気道が狭くなるため、いびきや無呼吸の原因になります。

低位舌が原因で起きること

- 寝ているときに舌根が気道をふさぐ

- 呼吸がしづらくなり、いびきをかく

- 無呼吸状態になり、十分な酸素が取り込めない

結果として、日中の眠気・集中力の低下・高血圧などの健康被害にもつながる可能性があります。

🥣 嚥下障害と誤嚥性肺炎のリスク

舌は飲み込み(嚥下)時に、食べ物を喉に送り込む役割を担っています。低位舌ではこの動きがうまくできず、むせやすくなったり、飲み込みが遅くなったりします。

とくに高齢者に注意

- 舌の力が弱いと、食べ物が気道に入りやすい

- 誤嚥を繰り返すことで誤嚥性肺炎のリスクが高まる

💡「むせやすくなった」「食べるのが遅くなった」と感じる方は、舌の筋力の低下=低位舌のサインかもしれません。

🧓 顔のたるみ・二重あごなど美容面への影響

舌の筋肉(舌筋)は、口元・顎・首まわりの筋肉とも連動しています。低位舌の状態が続くと、これらの筋肉が使われず、顔全体のたるみを引き起こします。

よくある美容的な変化

- フェイスラインのぼやけ

- 二重あご(舌が下がって脂肪がつきやすくなる)

- 口角が下がり、老け顔に見える

美容面のケアとしても、「正しい舌の位置」を習慣づけることが重要です。

🎓 子どもの集中力・学力・発達への悪影響

舌が低い位置にある子どもは、口呼吸が習慣化していることが多く、脳に送られる酸素が不足しがちです。これが、学習・運動・発達面に影響を与えるケースがあります。

見られる影響

- 集中力が続かない

- 落ち着きがない、疲れやすい

- 歯並びの悪化、顎の発育不足

- 滑舌の悪さから自己表現が苦手に

💡 学校での学力や人間関係にも影響するため、早期に舌のトレーニングや口呼吸の改善を行うことが大切です。

👁 低位舌かどうかをチェックしよう

低位舌は自覚しにくいトラブルですが、簡単なセルフチェックや歯科での診断によって発見することができます。以下では、自宅でできる方法と専門的なチェック内容をご紹介します。

🪞 鏡を使った舌の位置チェック

まずは鏡を使って舌の位置を観察するセルフチェックをしてみましょう。

✅ チェック1:リラックスした状態で口を軽く開ける

- 舌の先が上あご(前歯の裏側の膨らみ=スポット)に触れている → 正常

- 舌の先が下の歯や下あごについている → 低位舌の可能性あり

✅ チェック2:舌を上に持ち上げてみる

- 舌全体が上あごにくっつく → 正常

- 舌の先しか上がらない/上あごにつかない → 低位舌の可能性

✅ チェック3:舌の側面に歯型がないか確認

- 舌の側面に**ギザギザの歯型(舌圧痕)**がついていたら、舌が下に広がっているサインです。

💡 ポイント:このようなチェックを習慣づけることで、日常の癖にも気づきやすくなります。

🔠 「N音発音」や「唾液ごっくん」テスト

舌の動きや位置をさらに確認するために、発音と嚥下に注目したチェック方法もおすすめです。

✅ N音テスト

「ナ・ニ・ヌ・ネ・ノ」と発音したとき、舌の先が上あごに自然と触れているかを確認しましょう。

- 舌がスムーズに上あごに当たる → 正常

- 舌が上がらず、発音がこもる/不明瞭 → 低位舌の可能性

✅ 唾液ごっくんテスト

口を閉じ、舌を上あごに押しつけた状態で唾液を飲み込んでみる。

- スムーズに飲み込める → 正常

- 舌が動きにくい/のどに引っかかる感じがある → 舌の筋力低下のサイン

💡 これらのテストは、子どもでも簡単にできるため、ご家庭でのチェックにも最適です。

🧑⚕️ 歯科医院での診断とMFTの評価項目

低位舌が疑われる場合は、歯科医院や矯正歯科、MFT専門の歯科衛生士による評価を受けるとより正確に診断できます。

🦷 歯科での主なチェック項目

- 舌の位置と動き(スポットへの接触状況)

- 舌小帯の長さ(舌小帯短縮症の有無)

- 歯並びや噛み合わせ、開咬・受け口の有無

- 鼻呼吸・口呼吸の習慣の確認

- 嚥下時の舌の動き方(異常な飲み込み癖)

💪 MFT(口腔筋機能療法)の評価内容

- 舌圧の測定(どれだけ強く押し上げられるか)

- 口輪筋の筋力チェック(口の閉じる力)

- 発音、呼吸、咀嚼・嚥下の動作確認

💡 MFTを実施している歯科医院では、専用プログラムに基づいたトレーニング提案を受けることができます。

🏋️ 低位舌の改善方法とトレーニング

低位舌は、日々の生活習慣や筋肉の使い方を見直すことで改善が可能です。ここでは、自宅でもできるトレーニング法や食生活のポイント、小児の対応法まで、実践的な改善策をご紹介します。

💪 口輪筋&舌筋の強化トレーニング(あいうべ体操・パタカラ体操)

舌や口周りの筋肉を鍛えることで、舌を正しい位置にキープしやすくなります。特に効果的なのが、あいうべ体操とパタカラ体操です。

🗣 あいうべ体操のやり方

- 「あー」…大きく口を縦に開く

- 「いー」…横に広げて頬を引く

- 「うー」…口をすぼめて突き出す

- 「べー」…舌をできるだけ前に出す

➡️ 1日30セットが目安。朝・昼・晩に分けてもOK。

🗣 パタカラ体操のやり方

「パ・タ・カ・ラ」をはっきり発音するだけで、舌・唇・頬の筋肉を同時に鍛えられます。滑舌改善にも◎。

💡 ポイント:続けることで口呼吸予防・嚥下力強化・表情筋アップにもつながります。

🗣 口輪筋を鍛える器具

リットレメーター・リットレMP

舌突出癖によって緩んだ口輪筋を自宅で鍛えます。あいうべ体操と併用することで効果が増します。

写真の様にマウスピースを唇と歯の間に挟んで引っ張るトレーニングで口輪筋が鍛えられます。

リットレメーターは、口輪筋の筋力を測定しながら鍛えられる装置です。

また、価格の安いリットレMPを使用するのも効果的です。詳細は自力で口元を引っ込めて綺麗なEラインの作り方のページをご覧下さい。

保険適用の口輪筋トレーニング

15歳未満の子供であれば、口輪筋のトレーニングが保険で受けられます。詳しくは当院に、お問い合わせ下さい。

江戸川区の子ども医療費助成制度

高校3年生相当まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんが医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を江戸川区が助成する制度です。保護者の所得制限はありません。

口輪筋のトレーニングの治療費は江戸川区にお住まいの方は無料です。

🦷 MFT(口腔筋機能療法)の導入と効果

MFT(Myofunctional Therapy)は、歯科医院や矯正歯科で行われる舌や口の筋肉のリハビリです。

MFTで行う主なトレーニング

- 舌のスポットポジション保持練習

- 唇を閉じたまま鼻呼吸する練習

- 嚥下トレーニング(正しい飲み込み方の習得)

- 舌を上下・左右に動かすエクササイズ

期待できる効果

- 歯並びの後戻り予防

- 発音の改善

- 睡眠時無呼吸・いびきの軽減

- 食べこぼし・むせの防止

💡 特に矯正治療中・終了後のお子さんや成人におすすめです。

🍖 食生活の改善|噛む力を育てる「硬い食材」リスト

食事が柔らかすぎると、舌や顎の筋力が育たず、低位舌を助長してしまいます。意識して噛む回数の増える食材を取り入れましょう。

噛む力を鍛えるおすすめ食材

- するめ、干し芋、ナッツ類

- れんこん、ごぼうなどの根菜類

- 硬めのフランスパン、ビーフジャーキー

- 玄米、雑穀米、固ゆでの野菜

📝 目安は「一口30回以上」を意識して食べること。噛む力が自然と舌筋力・口輪筋力をアップさせます。

😤 鼻呼吸を習慣づける3つの工夫(口テープ・風船・ストロー)

口呼吸の習慣があると、舌が自然と下がってしまいます。以下の方法で鼻呼吸を癖づけることが低位舌の改善に直結します。

✅ ① 口テープ

- 就寝時に唇に貼るだけで、無意識の口開け防止に効果的

- 市販の「口閉じテープ」でも代用可能

✅ ② 風船トレーニング

- 風船をゆっくり膨らませる動作で、舌と口周りの筋肉を同時に鍛える

- 鼻で息を吸う→舌を上に押し上げながら口から吐くのがコツ

✅ ③ ストロー呼吸法

- ストローを使って鼻から吸い、ゆっくり口から吐く

- 呼吸を整えつつ、口の動き・唇の締まりも強化

💡 ポイント:鼻づまりがある場合は耳鼻科での治療も検討を。

👶 子どもの低位舌対策|発育を促す生活習慣

子どもは成長期に正しい舌の使い方を習得することが非常に重要です。放っておくと、歯並びや発音、学力・運動能力にも影響を与えかねません。

ご家庭でできる工夫

- 「舌は上につけるよ」と繰り返し伝える

- よく噛む習慣を身につける(食育の一環として)

- 指しゃぶり・長時間のおしゃぶりは早めに卒業

- MFTやプレオルソ(小児用トレーナー装置)も有効

💡 子どもの場合、6歳までに習慣化することで、将来的な矯正リスクの予防にもつながります。

🦷 矯正治療と低位舌の関係

矯正治療を受けている、あるいは検討している方にとって、**舌の位置(=低位舌かどうか)**は見逃せないポイントです。舌が正しい位置にないまま矯正を始めると、歯並びが整ってもすぐに“後戻り”するリスクがあります。

ここでは、低位舌と矯正治療の関係を3つの観点から解説します。

🦷 マウスピース矯正(インビザライン)との相性

透明で目立たず人気の高い**マウスピース矯正(例:インビザライン)**ですが、実は舌の位置と深く関係しています。

❌ 低位舌があると…

- 舌の圧が歯に正しくかからない

- 歯が動きにくく、予定通りに矯正が進まないことも

- 舌がマウスピースを邪魔してズレやすい場合もある

✅ 舌の位置が整うと…

- 舌が内側から歯を正しく支え、スムーズな移動が実現

- 自然な嚥下や発音がしやすくなる

- 治療後の安定性(後戻りの防止)にもつながる

💡 ポイント:矯正中は「舌をスポットにつける意識」を習慣化することが成功のカギです。

🧠 MFT併用による矯正効果アップ&後戻り防止

口腔筋機能療法(MFT)は、矯正治療の成功率を高める**“見えない補助装置”**とも言われます。

MFTを併用するメリット

- 舌が正しい位置にあることで顎の成長を助ける

- 舌圧・唇・頬のバランスが整い、歯列が自然と安定

- 歯並びが整ったあとも、後戻りしにくくなる

特に矯正後にリテーナー(保定装置)を外したタイミングで後戻りが起きやすいですが、MFTを並行して行うことでそのリスクを大幅に軽減できます。

💡 歯科医院によっては矯正+MFTのセットプログラムを実施しているところもあります。

👨👩👧👦 子どもと大人で違う矯正のアプローチ

舌の位置を含めた矯正の考え方は、子どもと大人とで大きく異なります。

👶 子どもの場合(3〜12歳)

- 顎の骨が成長段階 → 舌の位置を整えるだけで歯列が自然に改善することも

- プレオルソやマイオブレースなど、機能訓練型の矯正装置が有効

- 成長を活かした早期介入が◎

🧑 大人の場合(13歳以上〜成人)

- 骨格が固まっているため、舌の力だけでは歯並び改善は困難

- 本格的なマウスピース矯正やワイヤー矯正が必要

- ただし、MFTで後戻りの予防・滑舌改善・美容効果が期待できる

💡 大人でも矯正と舌トレーニングの“併用”で相乗効果が得られます。

🧓 大人の低位舌は治るのか?

「低位舌は子どもの問題」と思われがちですが、大人にも意外と多く見られる舌位異常です。長年の習慣が原因になっていることが多く、「年齢的にもう無理…」とあきらめる方もいますが、正しい知識とトレーニングで改善は可能です。

🧠 成長期を過ぎた後のトレーニングの効果

大人の場合、顎の骨や歯列の成長はすでに止まっているため、舌の位置を整えるだけで劇的に歯並びが改善することは難しいです。しかし、舌や口周りの筋肉は年齢に関係なく鍛えることができます。

大人が低位舌を改善するメリット

- 発音・滑舌がクリアになる

- 嚥下(飲み込み)が楽になる

- いびき・無呼吸のリスク軽減

- 口元や顎の筋肉が引き締まる

大人にとっての改善目標は「歯並びを整える」よりも、舌の機能を回復し、健康と見た目を保つことにシフトしていきます。

💡 あいうべ体操・パタカラ体操・MFTを継続することで、年齢に関係なく効果が期待できます。

💄 アンチエイジング目的での舌位置改善法

実は舌の位置は、顔の印象や輪郭、老け見えにも深く関係しています。低位舌が続くと、口元や頬、あごの筋肉がたるみやすくなり、“老け顔”や“二重あご”の原因に。

舌を整えると見た目が変わる!

- 舌が上がると口元の筋肉が引き締まり、フェイスラインがすっきり

- 口呼吸から鼻呼吸に変わると、肌の乾燥や口臭予防にも◎

- 嚥下機能が改善し、むくみにくくなる

美容目的でできるトレーニング

- 舌をスポットに押しつけて10秒キープ(1日数回)

- 舌を左右に回す「舌回し体操」

- 1日30セットの「あいうべ体操」で口周りの筋肉を刺激

💡「美容整形よりも、まず舌から整える」が新常識。舌トレーニング=ナチュラルなアンチエイジングケアです。

💬 よくある質問(Q&A)

低位舌について、保護者の方やご本人からよく寄せられる疑問にお答えします。症状に気づいたときにどうすればよいのか、すぐに役立つ情報をまとめました。

❓ 子どもの低位舌は自然に治る?

✅ 軽度であれば、成長とともに改善することもあります。

ただし、以下のような要因があると自然改善は難しい場合があります。

- 慢性的な口呼吸がある

- 舌小帯が短い(舌小帯短縮症)

- 噛む・飲み込む力が弱い

- 姿勢が悪い/柔らかい食事が多い

🔎 6歳ごろまでが口腔機能のゴールデンタイム。この時期に鼻呼吸・舌の位置・噛む習慣を意識することで、将来の歯並びや発音のトラブルも予防できます。

❓ 舌の位置を直せば滑舌は良くなる?

✅ 舌の位置を整えることで、滑舌は改善する可能性が高いです。

とくに以下の発音が改善されやすくなります:

- サ行(さ・し・す・せ・そ)

- タ行(た・ち・つ・て・と)

- ラ行(ら・り・る・れ・ろ)

👄 MFT(口腔筋機能療法)やパタカラ体操・あいうべ体操を続けることで、舌の可動域が広がり、明瞭な発音がしやすくなります。

❓ 低位舌が口臭の原因になるって本当?

✅ はい、低位舌は口臭の一因となります。

原因としては以下の3つが挙げられます:

- 口呼吸によって口腔内が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなる

- 舌が下に落ちたままだと舌苔(ぜったい)がたまりやすくなる

- 唾液の循環が減り、自浄作用が低下する

🪥 改善方法:

- 舌の位置を正し、鼻呼吸を習慣化する

- 舌ブラシでやさしく舌苔を除去する(1日1回が目安)

- よく噛んで唾液を増やす食事習慣をつける

❓ 治療に適した歯科・耳鼻咽喉科の選び方とは?

🔍 低位舌の原因によって、受診すべき診療科が異なります。

🦷 歯科・矯正歯科(こんな方におすすめ)

- 歯並びや噛み合わせに影響が出ている

- MFT(口腔筋機能療法)による舌トレーニングを希望

- 小児矯正やマウスピース矯正を検討中

✅「MFT対応」や「小児矯正に強い」と記載された医院が◎。

👃 耳鼻咽喉科(こんな方におすすめ)

- アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎で鼻呼吸が困難

- アデノイド肥大や鼻中隔湾曲の疑いがある

- 睡眠時無呼吸症候群の症状がある

✅ 睡眠外来や耳鼻科の「口呼吸治療」に対応しているか確認を。

💡 両方の診療科が連携しているクリニックや、紹介制度がある歯科医院がベストです。

📘 まとめ|低位舌は“全身の健康”に関わるサイン

舌の位置は、単に「見た目」や「発音」の問題にとどまりません。呼吸・嚥下・睡眠・表情筋・歯並び・集中力など、私たちの体に広く影響する「健康のバロメーター」です。

✅ 舌の正しい位置=健康・発音・美容のカギ

舌が本来あるべき位置(スポット)に収まることで、鼻呼吸・滑舌・顔の引き締めなど、身体全体が自然と整います。毎日の生活習慣がその土台になります。

✅ 早期発見と継続的なトレーニングで改善可能

低位舌は気づき・意識・継続で改善できます。あいうべ体操やMFTなど、負担の少ないトレーニングを継続すれば、年齢に関係なく成果が期待できます。

✅ お子さまの成長期は「噛む・吸う・飲み込む」機能を育てるチャンス

特に乳幼児期〜小学校低学年は、口腔機能の発達にとって最も大切な時期。食生活・姿勢・呼吸習慣の見直しで、将来的な矯正や発音トラブルのリスクも減らせます。

✅ 気になる場合はMFT対応の歯科医院へ相談を!

「口がいつも開いている」「滑舌が気になる」「寝ているときにいびきがひどい」などの症状がある場合は、口腔筋機能療法(MFT)を行っている歯科医院へご相談ください。

お子さまの未来、大人の健康寿命のために、“舌から整える”習慣を今日から始めましょう。

🏥 江戸川区篠崎で「低位舌」の相談なら当院へ

江戸川区篠崎で、お子さまの口がいつも開いている・滑舌が悪い・いびきが気になるといった症状にお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。

当院では、

✅ MFT(口腔筋機能療法)に対応したトレーニング指導

✅ 小児矯正や鼻呼吸指導との連携

✅ 大人の舌トラブルや口元の美容ケアにも対応

など、低位舌を「見た目・機能・健康」の視点から総合的にサポートしています。

気になる症状がある方は、お子さまの成長期を逃さず、早めのチェックとケアがカギです。

江戸川区篠崎エリアで「舌の位置や口呼吸」に強い歯科をお探しなら、当院が全力でサポートいたします。

【動画】アデノイド顔貌

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。