- 1. 【🎬38秒】もしかして薬のせい?歯ぐきが盛り上がる歯肉増殖症とは

- 2. ✅歯肉増殖症とは

- 2.1. 💡歯肉増殖症の定義と分類

- 2.2. 🔍歯肉炎や歯周病との違い

- 3. 💊薬物性歯肉増殖症とは

- 3.1. 🧪よく使われる原因薬剤一覧

- 3.2. 🧠なぜ薬で歯茎が腫れるのか?メカニズム解説

- 3.3. 🧼服薬中でも悪化を防ぐためのケア方法

- 4. 🧫症状からわかる歯肉増殖症のサイン

- 4.1. 📈こんな変化は要注意

- 5. 📸【薬物性歯肉増殖症の症例紹介】

- 5.1. 🩺【症例概要】高血圧症+カルシウム拮抗薬の服用

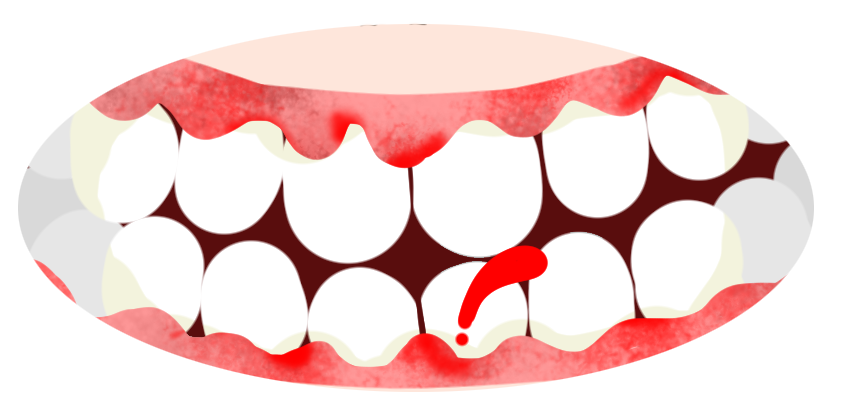

- 5.1.1. 🦷【症状①】歯ぐきの腫れと出血

- 5.1.2. 🔄【症状②】非炎症性→炎症性へ進行

- 5.1.3. 🧑⚕️【対応】歯周治療+薬の変更依頼

- 5.2. 📸【歯肉増殖部位のレントゲン所見】

- 5.2.1. 🦷【確認された部位】第二小臼歯付近の歯槽骨吸収

- 5.3. 🔍【症例の見通しと治療方針】

- 5.3.1. 💊【薬剤性歯肉増殖が改善すれば】

- 5.4. 💊【薬物性歯肉増殖症の治療経過】

- 5.4.1. 🔄【Ca拮抗薬の中止と改善の流れ】

- 5.4.2. ⚠️【Ca拮抗薬使用の注意点】

- 5.5. 🪥【歯周病の併発には一般的な歯周治療を】

- 5.6. ✅【当症例のまとめ】

- 6. 🧑⚕️歯科で行う治療法

- 6.1. 🪥基本的なプラークコントロールとスケーリング

- 6.2. ✂️外科的切除(歯肉切除術)の流れ

- 6.3. 🔁薬の変更や中止による対応も重要

- 6.4. 🧴再発防止のためのホームケア指導

- 7. 📊【薬物性歯肉増殖症を起こしやすい薬とは?】

- 7.1. 💥【発症率が高いのはニフェジピン!】

- 7.1.1. 💊【その他の代表的なCa拮抗薬】

- 7.1.2. 🧠【薬の選択でリスクは減らせる】

- 7.2. 💊免疫抑制剤シクロスポリンAとは

- 7.2.1. 🤒シクロスポリンAの副作用

- 7.3. 💊抗けいれん薬による薬物性歯肉増殖症

- 7.3.1. 🤒抗てんかん薬(抗痙攣薬)による副作用

- 8. 🧬遺伝性・全身疾患との関連

- 8.1. 👨👩👧遺伝性歯肉線維腫症とは

- 8.2. 🧠全身疾患との関係(白血病・ビタミンC欠乏症など)

- 9. 🧭セルフチェックと受診タイミング

- 9.1. 📋簡単なチェックリスト

- 9.2. 🦷この症状が出たら早めに歯科へ

- 10. 📚最新研究と治療の進歩

- 10.1. 💊広島大学などでの新薬開発ニュース

- 10.2. 🧪今後の歯肉再生医療への期待

- 11. 💬よくある質問(Q&A)

- 11.1. ❓薬をやめれば自然に治るの?

- 11.2. ❓歯周病との関係性は?

- 11.3. ❓どんな歯ブラシ・歯磨き粉を使えばいい?

- 12. 📝まとめ|歯肉増殖症は早期発見と継続ケアがカギ

- 13. 🏥 江戸川区篠崎で歯肉増殖症にお悩みの方へ

- 14. 【動画】歯周病の手遅れの症状

- 15. 筆者・院長

「歯ぐきがなんだか盛り上がってきた」「歯磨きがしにくくなった」そんなお悩みはありませんか?

それはもしかすると、歯肉増殖症(しにくぞうしょくしょう)かもしれません。

この病気は、お薬の副作用などによって歯ぐきがふくらみ、放置すると歯周病や口臭の原因にもなります。

この記事では、歯肉増殖症のセルフチェック方法・治療法・日常ケアのコツまでわかりやすくご紹介します。

【🎬38秒】もしかして薬のせい?歯ぐきが盛り上がる歯肉増殖症とは

✅歯肉増殖症とは

💡歯肉増殖症の定義と分類

歯肉増殖症(しにくぞうしょくしょう)とは、歯ぐきが異常に大きく腫れたり、盛り上がったりする状態を指します。歯と歯の間の歯肉がふくらんだり、歯を覆ってしまうほど厚くなったりすることもあります。

この症状は見た目の変化だけでなく、歯磨きがしづらくなり歯周病のリスクが高まるため、早期の対応が重要です。

歯肉増殖症は以下のように分類されます:

- 🩺 薬物性歯肉増殖症:高血圧薬(カルシウム拮抗薬)や免疫抑制剤などの副作用で起こります

- 🦠 炎症性歯肉増殖症:プラークや歯石による炎症が原因

- 🧬 遺伝性歯肉増殖症:まれに遺伝によって発症するケースもあります

それぞれの原因に応じて、治療法や対応策が異なるため、正確な診断が不可欠です。

🔍歯肉炎や歯周病との違い

歯肉が腫れる症状として混同されやすいのが「歯肉炎」や「歯周病」です。これらとの違いを整理すると以下のようになります:

| 症状名 | 主な原因 | 腫れ方の特徴 |

|---|---|---|

| 歯肉炎 | プラークや歯石の蓄積 | 赤く腫れて痛みや出血を伴う |

| 歯周病 | 歯周組織の破壊 | 歯ぐきの退縮や歯のぐらつき |

| 歯肉増殖症 | 薬剤・炎症・遺伝など | 歯ぐきが盛り上がるように肥大化 |

歯肉増殖症は**「腫れる」のではなく「増殖する」**という点で、炎症性疾患とは異なるメカニズムが関わっています。特に薬剤による場合は、服薬の中止や変更によって症状が改善することもあるため、医師との連携が大切です。

💊薬物性歯肉増殖症とは

薬物性歯肉増殖症とは、特定の薬剤の副作用として歯ぐきが異常に厚く・大きくなる状態を指します。年齢や性別を問わず発症する可能性があり、薬の服用開始から1〜3か月以内に徐々に歯肉が盛り上がってくるのが特徴です。

見た目の違和感だけでなく、歯磨きがしにくくなることで歯周病や虫歯のリスクが上昇するため、早めの対応が重要です。

🧪よく使われる原因薬剤一覧

薬物性歯肉増殖症を引き起こしやすい薬剤は主に以下の3つです:

- ⚠️ カルシウム拮抗薬(高血圧の薬)

例:アムロジピン、ニフェジピンなど

→ 高血圧や狭心症の治療に広く使われており、高齢者の発症が多いです。 - ⚠️ 免疫抑制剤

例:シクロスポリン

→ 臓器移植後の拒絶反応防止や自己免疫疾患の治療に用いられます。 - ⚠️ 抗てんかん薬

例:フェニトイン

→ 小児から成人まで使用され、若年層の歯肉増殖例が多く報告されています。

これらの薬を服用していて歯ぐきに異変を感じたら、自己判断せず歯科と内科の両方に相談することが大切です。

🧠なぜ薬で歯茎が腫れるのか?メカニズム解説

薬物性歯肉増殖症の明確なメカニズムはまだ完全には解明されていませんが、以下のような影響が考えられています:

- 💉 薬が歯肉細胞の増殖を促進する

薬剤が線維芽細胞(歯ぐきの構成細胞)に作用し、過剰なコラーゲンや細胞外マトリックスを生成する。 - 🦠 プラーク(歯垢)の存在が影響を強める

お口の中の細菌が炎症を起こし、薬の影響をより強く受けやすい状態にする。

つまり、薬の影響に加え口腔内環境の悪化が相乗的に増殖を促していると考えられています。

🧼服薬中でも悪化を防ぐためのケア方法

薬を服用しているからといって、必ず歯肉が増殖するわけではありません。以下の対策でリスクを大幅に下げることができます:

- 🪥 毎日の丁寧な歯磨きとプラークコントロール

歯ブラシ+歯間ブラシやフロスの併用が効果的です。 - 🦷 定期的な歯科検診・クリーニング

特に薬物性歯肉増殖症のリスクがある方は、月1〜2ヶ月に一度の受診がおすすめです。 - 🔄 主治医と相談して薬の種類や用量を調整

場合によっては他の薬に切り替えることで症状が軽減することもあります。

薬の服用を勝手にやめるのは非常に危険です。必ず内科医や主治医との連携のもとで対応しましょう。

🧫症状からわかる歯肉増殖症のサイン

歯肉増殖症は、初期段階では気づきにくいこともありますが、進行するにつれて見た目や口腔ケアへの影響が明らかになります。以下のような症状が現れた場合は、早めの歯科受診が推奨されます。

📈こんな変化は要注意

🔍歯肉増殖症が疑われる主な症状一覧:

- 🦷 歯ぐきが厚く・盛り上がってくる

とくに前歯の上下に見られやすく、歯と歯の間が埋まるように歯ぐきが盛り上がります。 - 🙊 歯が埋もれて小さく見える

歯冠(しかん)が歯肉に覆われ、歯が短く見えるようになります。 - 💥 歯ぐきがやわらかくなり、出血しやすくなる

ブラッシングや食事の際に出血が頻繁に見られる場合は要注意。 - 🗣️ 口臭や違和感が強くなる

歯と歯ぐきの間に食べかすやプラークがたまりやすくなり、口臭の原因になることも。 - 🧼 歯磨きがしにくくなる

歯肉が覆いかぶさることで、清掃が難しくなり、虫歯や歯周病のリスクも上がります。

こうした変化に気づいたら、**「様子を見る」ではなく「歯科で確認する」**ことが大切です。

📸【薬物性歯肉増殖症の症例紹介】

患者さんが症状に気づく大きなきっかけは「見た目の変化」です。そこで、当院では歯肉増殖症の理解を深めていただくために症例写真やイラストによる比較資料を用意しています。

🩺【症例概要】高血圧症+カルシウム拮抗薬の服用

- 高血圧症の治療で**カルシウム拮抗薬(ニフェジピン)**を長期間服用

- 服用の影響により、**上顎の歯ぐきに歯肉増殖(肥厚)**が発生

- 歯周ポケットが形成され、出血を伴う状態に

🦷【症状①】歯ぐきの腫れと出血

- 歯肉が分厚く盛り上がり、歯と歯の間が埋まるように見える

- 歯磨きや食事時に出血が見られる

🔄【症状②】非炎症性→炎症性へ進行

- 服薬初期は非炎症性の歯肉増殖で痛みなし

- プラーク(歯垢)の付着により、炎症性歯周炎へ進行

- 現在は軽度の痛みを伴う

🧑⚕️【対応】歯周治療+薬の変更依頼

- 通常の歯周病治療では歯肉増殖が改善せず

- 担当内科医に相談し、カルシウム拮抗薬の変更を依頼

📸【歯肉増殖部位のレントゲン所見】

🦷【確認された部位】第二小臼歯付近の歯槽骨吸収

- レントゲン画像では、第二小臼歯部にわずかな歯槽骨の吸収を確認

- 増殖した歯肉の周囲に軽度の骨変化が認められる

🔍【症例の見通しと治療方針】

💊【薬剤性歯肉増殖が改善すれば】

- 薬の影響が収まり歯肉の状態が正常化すれば

- 歯周病の管理は比較的スムーズに進行する可能性が高い

このように、歯肉の腫れ=すぐに抜歯や大きな手術が必要とは限りません。

📷レントゲン診断と薬剤調整・炎症のコントロールを組み合わせた治療が効果的です。

💊【薬物性歯肉増殖症の治療経過】

🔄【Ca拮抗薬の中止と改善の流れ】

- 高血圧治療薬のカルシウム拮抗薬(ニフェジピン)を中止

- 他の降圧剤に切り替えたところ、約3か月以内に歯肉増殖が改善

- 歯ぐきの腫れ(肥厚)が自然に治癒し、歯磨きしやすい状態に✨

⚠️【Ca拮抗薬使用の注意点】

- Ca拮抗薬は高血圧治療に有効な第一選択薬

- 種類が多く、歯肉増殖を起こしにくい薬剤も存在

- 稀に、他のCa拮抗薬でも治癒しない場合は、薬剤クラスの変更(例:ARBなど)を検討する必要あり

🪥【歯周病の併発には一般的な歯周治療を】

- 歯肉の出血・痛みに対しては、以下の通常の歯周治療を実施:

・歯石除去(スケーリング)

・PMTC(プロによる清掃)

・エアフロー(微粒子パウダー洗浄) - 歯周基本治療でも歯肉肥大が改善しない場合は、✂️歯肉切除術を検討

✅【当症例のまとめ】

- 薬剤変更により歯肉の腫れが治まり

- プラークコントロールが向上し、歯周病の症状も安定

- 内科との連携+適切な口腔ケアで良好な経過を維持

📝「自分の歯ぐきがこれに近いかも?」と思ったら、スマホで写真を撮って歯科医院に相談するのも有効です。

🧑⚕️歯科で行う治療法

歯肉増殖症の治療は、原因や症状の重さに応じて異なります。特に薬物性の歯肉増殖症では、服薬の継続が前提となるため、歯科と医科の連携が重要です。ここでは、歯科で行われる主な治療法をご紹介します。

🪥基本的なプラークコントロールとスケーリング

増殖した歯肉の多くは、歯垢(プラーク)や歯石が刺激となって悪化します。そのため、まずは以下のような基本治療が行われます。

- ✅スケーリング(歯石除去)

専用の器具で歯石を取り除き、歯ぐきの炎症を改善します。 - ✅ブラッシング指導

患者さん自身が毎日正しく歯を磨けるよう、磨き残しやすい部位を中心に丁寧な指導を行います。

この段階だけでも軽度の歯肉増殖症は改善する場合があります。

✂️外科的切除(歯肉切除術)の流れ

歯肉の増殖が大きく、ブラッシングや会話・食事に支障をきたす場合は、**歯肉切除術(ジンジベクトミー)**を検討します。

🔪治療の流れ:

- 局所麻酔を行う

- 増殖した歯肉を丁寧に切除

- 必要に応じて縫合処置

- 止血・消毒後、数日〜1週間で抜糸

術後は一時的に腫れや痛みが出ることもありますが、見た目や清掃性の大きな改善が期待できます。

🔁薬の変更や中止による対応も重要

薬物性の場合、根本的な原因が「服薬中の薬剤」であることが多いため、医師と相談して薬の種類を変更したり、用量を調整することも有効です。

⚠️重要なのは…

- 💊薬の中止は自己判断で行わないこと!

- 🩺かかりつけの内科や主治医と歯科医の連携が必要です

薬を変更するだけで症状が大きく改善するケースもあるため、医療チームでの対応が治療成功のカギとなります。

🧴再発防止のためのホームケア指導

治療後の再発を防ぐためには、患者さんご自身による日常ケアの継続が不可欠です。

💡再発予防のポイント:

- 🪥 歯間ブラシやフロスを使った丁寧な清掃

- 🗓️ 定期的な歯科検診(1〜3か月に1回)

- 🍽️ 糖分や酸性の強い飲食物を控える

- 🚭 喫煙者は禁煙の検討を(歯ぐきの回復を妨げます)

とくに薬の服用を継続する必要がある方は、「コントロールしながら付き合う」意識が大切です。

📊【薬物性歯肉増殖症を起こしやすい薬とは?】

💥【発症率が高いのはニフェジピン!】

- 高血圧治療薬として広く使われる

**カルシウム拮抗薬(Ca拮抗薬)**の中でも… - 📈 **ニフェジピン(商品名:アダラート)**は

歯肉増殖症の発症率が最も高く、

**6.3%(男女比3:1)**という報告あり(イギリス調査)

💊【その他の代表的なCa拮抗薬】

- アムロジピン(商品名:アムロジン)

→ 使用頻度は高いが、ニフェジピンより発症頻度は低い - 他のCa拮抗薬(例:ベラパミルなど)

→ 歯肉増殖症のリスクはさらに低い傾向

🧠【薬の選択でリスクは減らせる】

- Ca拮抗薬は種類が豊富で、

歯肉肥厚の副作用が出にくい薬も多数あります。 - 歯ぐきの異常があれば、内科医に相談し薬の見直しを!

💊免疫抑制剤シクロスポリンAとは

シクロスポリンAは、免疫を抑える薬剤として、主に肝臓・腎臓・心臓などの臓器移植後の拒絶反応を防ぐ目的で使用されています。

さらに、膠原病や関節リウマチなどの難治性リウマチ性疾患の治療薬としても活用されています。

🤒シクロスポリンAの副作用

服用者の8%-70%に歯肉増殖症

シクロスポリンAは、服用者の 8-70% に歯肉増殖症が報告されています。

臓器移植では合併症を予防するためにカルシウム拮抗薬を同時服用することもあり、歯肉増殖症をさらに助長する危険性を伴います。

症状や特徴

カルシウム拮抗薬や抗てんかん薬と同様な症状を呈します。

歯科治療

減薬や薬の変更は難しく、抗痙攣薬と同様に通常の歯周治療で対応することになります。薬の服用は長期間に渡るため、歯肉肥厚の再発防止に努める必要があります。

【文献】シクロスポリン A およびシルニジピンによる歯肉増殖を伴う慢性歯周炎の一症例 色川大輔他 東京歯科大学歯周病学講座

💊抗けいれん薬による薬物性歯肉増殖症

てんかんとは、中枢神経の障害によって発作的にけいれんや意識障害が生じる慢性的な脳の病気です。

人口の約1%に見られ、特に**小児から思春期(20歳頃まで)**にかけて発症することが多いとされています。

主な症状は、手足の筋肉が突発的にけいれんする発作で、てんかんの種類や重症度により症状の現れ方はさまざまです。

🤒抗てんかん薬(抗痙攣薬)による副作用

抗てんかん薬・フェニトニンの50%に歯肉肥厚

抗てんかん薬で用いられる薬は、フェニトニン(商品名:アレビアチン、ヒダントール)、バルプロ酸ナトリウム(商品名:デパケン、バレリン、セレニカR)、レベチラセタム(商品名:イーケプラ)、カルバマゼピン (商品名:テグレトール)などがあり、口腔内に現れる副作用として歯肉増殖やドライマウス、口内炎などがあります。

フェニトニンは、歯肉肥厚を起こす頻度が最も高く、服用者の50%に発現すると言われています。

症状や特徴

カルシウム拮抗薬や抗てんかん薬と同様な症状を呈します。初発は非炎症性の歯肉増殖を発現し、仮性ポケットの形成とともにプラークコントロール不良となり、歯肉に炎症が起こります。

歯科治療

難治てんかんは、服用薬の変更は困難な事が多く、通常の歯周治療で対応することになります。

🧬遺伝性・全身疾患との関連

歯肉増殖症は、薬の副作用や炎症だけでなく、遺伝的要因や全身の病気に起因することもあります。以下では、あまり知られていない原因について詳しく見ていきましょう。

👨👩👧遺伝性歯肉線維腫症とは

**遺伝性歯肉線維腫症**は、まれではありますが、家族内で発症がみられる先天的な歯肉増殖症です。出生後から思春期にかけて徐々に歯ぐきが厚く盛り上がるのが特徴です。

🧬この疾患の特徴:

- 歯ぐきが弾力性のある硬さで厚くなる

- 左右対称的に歯肉が肥大する

- 歯の萌出障害(歯がうまく生えてこない)を伴うことも

遺伝性の場合、薬の影響がなくても進行するため、外科的な歯肉切除術が必要になることがあります。専門の口腔外科での評価と継続的な管理が大切です。

🧠全身疾患との関係(白血病・ビタミンC欠乏症など)

歯肉増殖症は、体全体の健康状態を反映している場合もあります。とくに以下のような全身疾患が原因となるケースは見逃せません。

🔎関連が指摘されている全身疾患:

- 白血病(特に急性白血病)

→ 歯ぐきがスポンジのように柔らかくなり、急激に腫れるのが特徴。口腔内の出血やだるさなど、全身症状を伴う場合は注意が必要です。 - ビタミンC欠乏症(壊血病)

→ コラーゲンの合成がうまくいかず、歯肉が脆くなり出血や腫脹が起こります。 - ホルモン異常や妊娠

→ 女性ホルモンの変化により、妊娠性歯肉増殖が一時的に生じることもあります。

これらは歯科だけではなく、内科や血液内科との連携が必要な場合があるため、「歯ぐきの異常」が見られた際は全身の健康状態も併せてチェックすることが重要です。

🧭セルフチェックと受診タイミング

「これって歯肉増殖症かも…?」と感じたとき、自分で簡単にチェックできる項目を把握しておくと安心です。初期段階の気づきが、進行を防ぐカギになります。

📋簡単なチェックリスト

次のような症状に2つ以上あてはまる方は、一度歯科医院でのチェックをおすすめします🪥

✅ 歯ぐきが以前より分厚くなった気がする

✅ 歯と歯の間の歯ぐきが丸く盛り上がっている

✅ 歯ブラシを当てるとすぐに出血する

✅ 歯ぐきが歯を覆って歯が小さく見える

✅ 歯ぐきのせいで歯磨きしにくい場所がある

✅ 高血圧・てんかん・免疫疾患の薬を飲んでいる

✅ 口臭が強くなった・歯ぐきに違和感がある

✅ 家族に**歯ぐきが腫れてるよ?**と指摘されたことがある

このような兆候が続いている場合、単なる歯肉炎ではない可能性もあります。

🦷この症状が出たら早めに歯科へ

以下のような状態になった場合は、できるだけ早めに歯科を受診しましょう:

🚩 歯が歯ぐきに埋もれて見えづらい

🚩 食べ物が挟まりやすくなった・口臭が気になる

🚩 見た目が気になって人前で笑えない

🚩 ブラッシングで毎回出血する/腫れが引かない

🚩 服用中の薬を歯科で伝えたことがない

歯肉増殖症は、薬の調整・ケアの徹底・外科処置により改善が見込める疾患です。違和感に気づいたら「まだ大丈夫」と思わず、まずは検査と相談から始めてみましょう。

📚最新研究と治療の進歩

これまで、薬物性歯肉増殖症の治療は主に薬の変更や歯肉切除術に頼っていましたが、近年、根本的な治療法の開発に向けた研究が進展しています。

💊広島大学などでの新薬開発ニュース

広島大学の研究チームは、薬物性歯肉増殖症の新たな治療薬候補として、n-ブチリデンフタリドという化合物を発見しました。この物質は、歯肉の線維化を抑制するタンパク質NR4A1の発現を増加させることで、歯肉の肥厚を改善する可能性があります。試験管内実験および動物実験において有望な結果が得られており、今後の臨床応用が期待されています。

この研究は、薬の変更や外科的処置を必要としない新しい治療法の開発につながる可能性があり、患者のQOL向上に寄与することが期待されています。

🧪今後の歯肉再生医療への期待

再生医療の分野では、歯髄幹細胞を用いた歯肉組織の再生が注目されています。歯髄幹細胞は、歯の内側にある歯髄から採取される幹細胞で、増殖能力や修復力に優れており、歯周組織の再生に応用する研究が進められています。

また、ナノファイバーなどのバイオマテリアルを用いた幹細胞の培養技術も開発されており、より効果的な再生医療の実現が期待されています。 九州大学

これらの研究成果は、薬物性歯肉増殖症の治療に新たな選択肢を提供する可能性があり、今後の臨床応用に向けたさらなる研究が期待されます。

💬よくある質問(Q&A)

❓薬をやめれば自然に治るの?

🅰️薬物性歯肉増殖症の場合、原因薬剤を中止・変更することで自然に改善するケースもあります。

ただし、薬を勝手にやめるのは非常に危険です。高血圧や免疫疾患、てんかんなどの治療を続けながら歯肉増殖症に対応する必要があるため、必ず主治医と歯科医の連携のもとで調整を行いましょう。

また、薬の変更だけで治らない場合は、歯肉切除などの外科的処置が必要になることもあります。

❓歯周病との関係性は?

🅰️歯肉増殖症と歯周病はまったく別の病気ですが、相互に悪影響を及ぼす関係にあります。

- 歯肉増殖によって歯ブラシが届きにくくなり、プラークがたまりやすくなる

- プラークがたまることで歯周病(歯槽膿漏)を引き起こしやすくなる

- 歯周病の炎症がさらに歯肉の増殖を悪化させる

つまり、どちらか一方を放置すると、もう一方も悪化しやすくなるため、両方を同時にコントロールすることが大切です。

❓どんな歯ブラシ・歯磨き粉を使えばいい?

🅰️歯肉増殖症の予防・ケアには、以下のようなアイテムがおすすめです。

🪥歯ブラシの選び方

- ヘッドが小さめで、奥まで届きやすいもの

- やわらかめ〜ふつうの毛先(硬い毛は炎症を悪化させることも)

🧴歯磨き粉の選び方

- フッ素配合で歯周病予防に特化したもの(「薬用」と表示あり)

- 抗炎症成分(グリチルリチン酸など)配合がおすすめ

- 研磨剤が少ないタイプで歯ぐきを傷つけにくいもの

また、歯間ブラシやフロスの併用も重要です。使い方に不安がある方は、歯科でのブラッシング指導を受けると安心です🪥

📝まとめ|歯肉増殖症は早期発見と継続ケアがカギ

歯肉増殖症は、見た目の変化だけでなく、お口全体の健康に深く関わる疾患です。原因には薬の副作用や炎症、遺伝などさまざまな要因があり、放置すると歯周病や虫歯のリスクが高まることもあります。

特に以下のような方は要注意です:

- 💊降圧剤・免疫抑制剤・抗てんかん薬などを服用中の方

- 🪥歯ぐきが盛り上がったり、出血しやすいと感じている方

- 👨👩👧家族に似た症状のある方(遺伝性の可能性あり)

🔎少しでも歯ぐきに異変を感じたら、まずは歯科医院でのチェックを。自己判断での薬の中止は絶対に避け、主治医と歯科医の連携のもとで適切な対応を進めましょう。

🦷また、再発を防ぐためには、治療後も丁寧なセルフケアと定期的な歯科検診の継続が欠かせません。

健康な歯ぐきを保ち、笑顔に自信を持てるよう、今できることから始めていきましょう✨

🏥 江戸川区篠崎で歯肉増殖症にお悩みの方へ

「最近、歯ぐきが腫れてきた」「歯が小さくなったように見える」

その症状、薬の副作用による歯肉増殖症かもしれません。

当院では、高血圧薬や免疫抑制剤などによる歯肉増殖症の診断・治療に対応しています。

歯ぐきの異常に気づいたら、まずはお気軽にご相談ください。

患者さま一人ひとりの体調や服薬状況に合わせて、歯科と医科の連携による安心のケアをご提案いたします。

定期的なクリーニングや歯周ケアで、再発予防もしっかりサポートいたします。

📍江戸川区篠崎周辺で「歯肉増殖症」が気になる方は、ぜひ当院へお越しください。

【動画】歯周病の手遅れの症状

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。