- 1. 【🎬41秒】歯ぐきの腫れは血糖のサイン?歯周病と糖尿病の深い関係

- 2. 糖尿病が歯周病を悪化させる理由|知られざる口腔と血糖の関係

- 2.1. 🦷糖尿病が歯周組織を破壊する4つのステップ

- 2.1.1. 🔁【STEP 1】グルコーススパイクとAGEsの蓄積

- 2.1.2. 🔥【STEP 2】マクロファージが活性化

- 2.1.3. 🦴【STEP 3】破骨細胞の活性化による骨の破壊

- 2.1.4. 💥【STEP 4】組織の酸化と修復力の低下

- 2.2. 🛡️糖尿病と歯周病の関係|なぜ治りにくくなるのか?

- 2.2.1. 💉【1】血流の悪化で治癒力が低下

- 2.2.2. 🧬【2】白血球の機能が低下し感染に弱くなる

- 2.2.3. 🧱【3】コラーゲンの合成がうまくいかない

- 2.2.4. 💧【4】唾液が減ってドライマウスに

- 2.3. 🔍歯周病は糖尿病のサインかも?

- 2.4. 🍽️健康な歯で、毎日を楽しく過ごすために

- 2.5. 📉アタッチメントロスとは?

- 2.5.1. 📊糖尿病患者と健常者の違い

- 2.5.1.1. 🧑⚕️【1】グラフが示す明確な差

- 2.6. 🦷アタッチメントロスのチェック方法

- 2.7. 🔁歯周病と糖尿病は“相互関係”にある

- 2.7.1. ⚠️【1】歯周病が糖尿病を悪化させる理由

- 2.7.2. 🩺【2】歯周病治療が糖尿病の改善につながる

- 2.7.3. 🔄【3】歯の治療が全身の健康にも良い影響を

- 2.7.4. 🧼【4】歯周病予防は、糖尿病対策の第一歩

- 3. ⚠️歯周病は“血管の病気”も引き起こす

- 3.1. 🧬歯周病菌が血管を傷つける8ステップ

- 3.1.1. 🦠【STEP 1】口腔内細菌が血管に侵入

- 3.1.2. 🧲【STEP 2】血管内皮細胞への定着

- 3.1.3. 🔥【STEP 3】血管内壁の慢性的炎症

- 3.1.4. 🧪【STEP 4】悪玉コレステロールの生成

- 3.1.5. ⚡【STEP 5】酸化による毒性化

- 3.1.6. 🧱【STEP 6】マクロファージが集まり沈着

- 3.1.7. 🧊【STEP 7】アテローム性動脈硬化が進行

- 3.1.8. ⚠️【STEP 8】高血圧・脳梗塞・心筋梗塞・腎障害・糖尿病

- 3.2. 🦷口腔ケアが血管を守る第一歩

- 3.2.1. 💥【1】動脈硬化が引き起こす重大リスク

- 3.2.2. 🧼【2】歯周病の改善で血管の修復が始まる

- 3.2.3. 👩【3】女性は閉経後に注意

- 3.2.4. 🧬【4】歯周病も“生活習慣病”のひとつ

- 3.2.5. 🚬【5】喫煙は血管と歯ぐきの大敵

- 3.2.6. ⚖️【6】肥満に気づいたらすぐ対策を

- 4. 🩺江戸川区篠崎で歯周病・糖尿病のケアをご希望の方へ

- 5. 【動画】歯周病の手遅れの症状

- 6. 筆者・院長

🦷歯周病と糖尿病の深い関係とは?

歯ぐきの腫れや出血などの歯周病。実はこの身近なお口の病気と、糖尿病や高脂血症といった全身の生活習慣病には深い関わりがあります。

歯周病にかかっている方の多くが、糖尿病などの代謝異常を抱えており、治療しても歯ぐきの改善が遅くなるケースが少なくありません。これは、歯ぐきの修復に必要な「細かい血管の再生」が、糖尿病によって妨げられるためです。

現代人に増えているメタボリックシンドローム――その代表格である糖尿病は、実は歯ぐきの健康にも大きな影響を及ぼします。

まずは、その仕組みを正しく知ることが、全身の健康とお口の健康を守る第一歩です。

【🎬41秒】歯ぐきの腫れは血糖のサイン?歯周病と糖尿病の深い関係

糖尿病が歯周病を悪化させる理由|知られざる口腔と血糖の関係

🦷糖尿病が歯周組織を破壊する4つのステップ

🔁【STEP 1】グルコーススパイクとAGEsの蓄積

高血糖状態が続くことで、食後に血糖値が急上昇する「グルコーススパイク」が起こり、歯肉内の細い血管に炎症が発生します。

さらに、体内のタンパク質と糖が結びついて「AGEs(糖化タンパク質)」が蓄積されます。これは“高血糖の記憶”と呼ばれ、老化や組織の劣化を引き起こします。

🔥【STEP 2】マクロファージが活性化

AGEsは免疫細胞の一種であるマクロファージの受容体(RAGE)と結合し、マクロファージを活性化させます。

その結果、炎症性サイトカイン(TNF-α、IL-1βなど)が大量に産生され、体内の炎症反応が強まります。

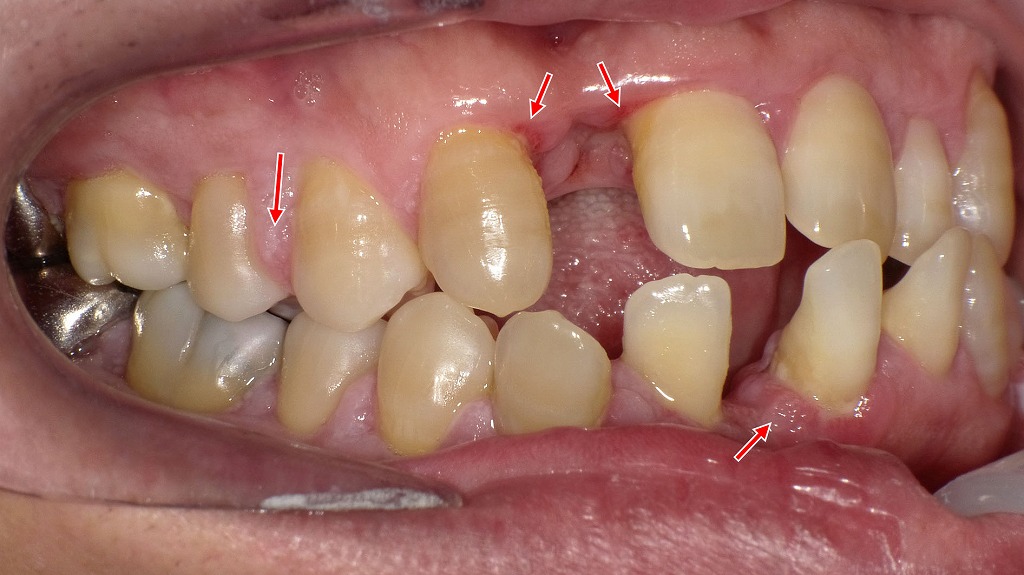

🦴【STEP 3】破骨細胞の活性化による骨の破壊

炎症性サイトカインは破骨細胞を活性化させ、歯を支える骨(歯槽骨)を破壊します。これが歯周病の重症化につながります。

赤矢印で示す部分では、歯を支える歯槽骨が大きく吸収され、歯ぐきが下がり歯の根が露出しています。これは重度歯周病にみられる典型的な所見で、炎症が長期間続いた結果、歯周組織が破壊された状態です。ここまで進行すると歯の動揺が強くなり、最終的には抜歯が必要となる場合もあります。早期発見・早期治療が歯を守るために重要です。

💥【STEP 4】組織の酸化と修復力の低下

高血糖が続くと体全体が酸化ストレスにさらされ、歯ぐきをはじめとする組織の修復力が弱まり、治癒が遅れるようになります。

🛡️糖尿病と歯周病の関係|なぜ治りにくくなるのか?

💉【1】血流の悪化で治癒力が低下

糖尿病による微小血管障害のため、歯ぐきへの血流が悪くなり、栄養や酸素が届きにくくなります。これにより、傷の治りが遅くなります。

🧬【2】白血球の機能が低下し感染に弱くなる

高血糖状態では、免疫の要である白血球(好中球)の働きが鈍くなり、細菌への防御力が落ち、歯周病が悪化しやすくなります。

🧱【3】コラーゲンの合成がうまくいかない

歯ぐきや歯を支える組織に欠かせないコラーゲンがうまく作られなくなることで、組織の修復が妨げられます。

💧【4】唾液が減ってドライマウスに

唾液腺がダメージを受けて唾液の分泌が低下すると、口腔内の自浄作用が失われ、菌が繁殖しやすくなります。

🔍歯周病は糖尿病のサインかも?

- 歯周病の患者さんには、実は糖尿病を抱えている方が多く見られます。

- 歯の治療をきっかけに糖尿病が発見されることもあり、歯科は“全身の健康の窓”とも言えます。

🍽️健康な歯で、毎日を楽しく過ごすために

糖尿病の方は、特にお口のケアを丁寧に行うことが重要です。

歯の仕組みと働きを知り、歯を長持ちさせて、好きな食事を楽しみ、いきいきと暮らしましょう!

📉アタッチメントロスとは?

歯を支える骨(歯槽骨)が溶けて減っていく現象を「アタッチメントロス」と呼びます。

歯周ポケットの深さやレントゲン画像から確認され、歯周病が進行している指標となります。

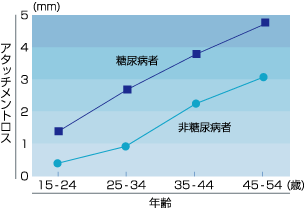

📊糖尿病患者と健常者の違い

🧑⚕️【1】グラフが示す明確な差

45歳~54歳の年齢層では、糖尿病患者のアタッチメントロスは約5mmと、健常者に比べて明らかに進行しています。

糖尿病が歯周病の進行を早め、歯を支える組織を著しく破壊していることがわかります。

🦷アタッチメントロスのチェック方法

- ✅ 歯周ポケットの深さ測定

- ✅ レントゲンによる骨の状態確認

これらの検査でアタッチメントロスの進行具合を把握することができます。

糖尿病をお持ちの方は、特に早期発見・早期治療が大切です。定期的な歯科検診で、歯を守る第一歩を踏み出しましょう!

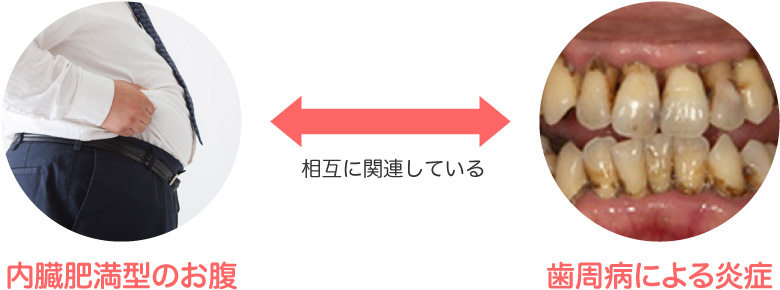

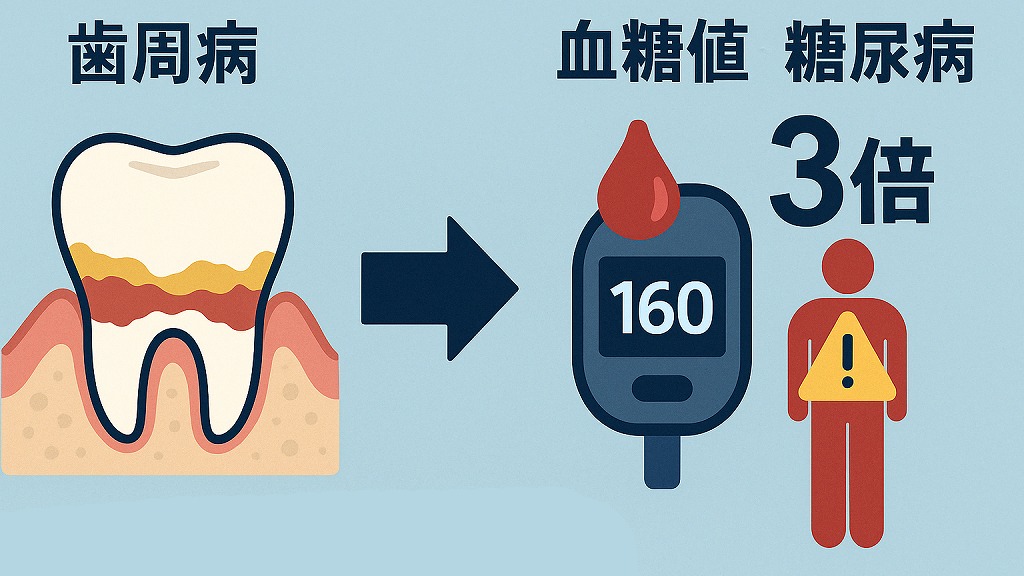

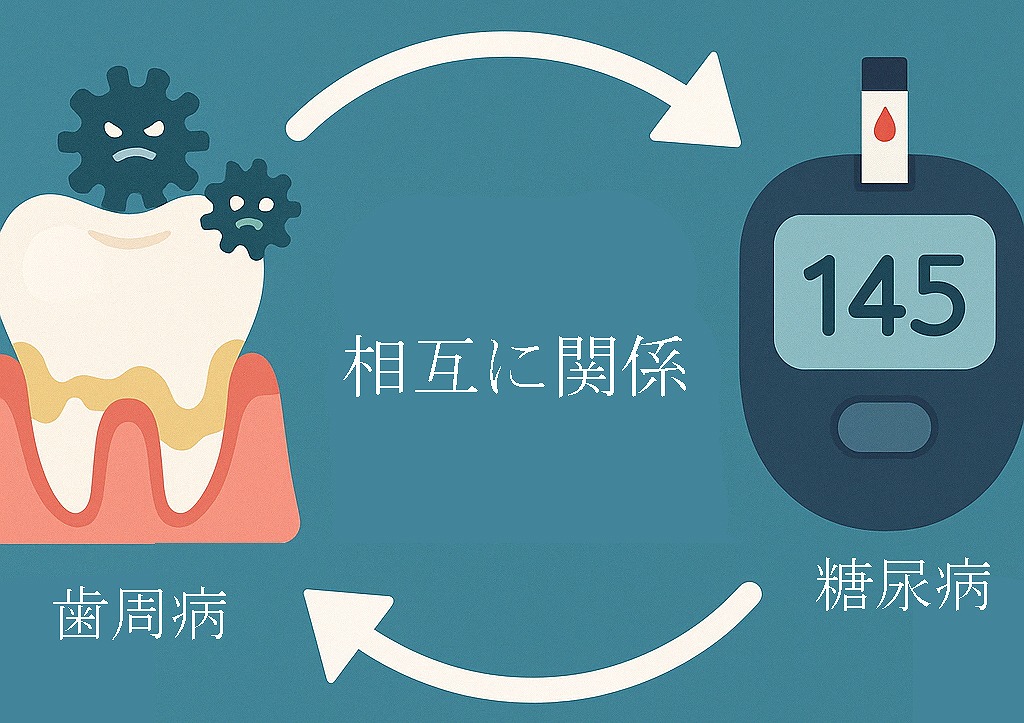

🔁歯周病と糖尿病は“相互関係”にある

⚠️【1】歯周病が糖尿病を悪化させる理由

歯周病が重症化すると、体内で慢性的な炎症が続きます。

この炎症がインスリンの働きを妨げ、血糖値のコントロールが難しくなり、糖尿病の悪化につながるとされています。

🩺【2】歯周病治療が糖尿病の改善につながる

歯周病菌を減らし、歯ぐきの炎症をコントロールすることで、血糖コントロールの指標「ヘモグロビンA1c(HbA1c)」の値が改善するケースが多く報告されています。

🔄【3】歯の治療が全身の健康にも良い影響を

お口の健康と体の健康は密接につながっています。

歯周病を治療することは、糖尿病の悪化を防ぐだけでなく、全身の健康維持にも役立ちます。

🧼【4】歯周病予防は、糖尿病対策の第一歩

毎日の歯みがきと定期的な歯科検診で、歯周病を早期発見・早期治療することが、糖尿病のコントロールにもつながります。

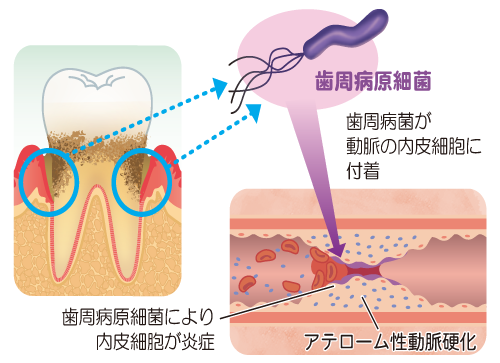

⚠️歯周病は“血管の病気”も引き起こす

歯周病によって口腔内の細菌が血流に入り込む「歯原性菌血症」が、動脈硬化や高血圧、さらには命に関わる病気へとつながることがあります。

🧬歯周病菌が血管を傷つける8ステップ

🦠【STEP 1】口腔内細菌が血管に侵入

歯周病菌などの細菌が、歯ぐきの炎症部位から血管内に入り込みます。

🧲【STEP 2】血管内皮細胞への定着

侵入した細菌が、血管の内壁(内皮細胞)に付着して定着します。

🔥【STEP 3】血管内壁の慢性的炎症

細菌の影響で血管内で炎症が起こり、ダメージが蓄積されていきます。

🧪【STEP 4】悪玉コレステロールの生成

炎症により血中にLDL(悪玉コレステロール)が増加します。

⚡【STEP 5】酸化による毒性化

悪玉コレステロールが酸化し、血管壁に有害な物質として働き始めます。

🧱【STEP 6】マクロファージが集まり沈着

マクロファージが酸化LDLを処理しようと集まり、プラーク(粥腫)を形成します。

🧊【STEP 7】アテローム性動脈硬化が進行

血管内に脂質の塊ができ、血流が悪くなって動脈硬化が進行します。

⚠️【STEP 8】高血圧・脳梗塞・心筋梗塞・腎障害・糖尿病

結果として、全身の血管がダメージを受け、命に関わる重篤な病気へと発展するリスクが高まります。

🦷口腔ケアが血管を守る第一歩

歯周病はお口だけの問題ではありません。

実は、血管の健康にも大きな影響を及ぼし、放置すれば命に関わる疾患のリスクを高めてしまいます。

💥【1】動脈硬化が引き起こす重大リスク

アテローム性動脈硬化が進行すると、血管が詰まったり血栓ができてしまいます。

その血栓が心臓や脳の血管を塞ぐと、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気につながります。

🧼【2】歯周病の改善で血管の修復が始まる

歯周病が治療され、口腔内から血管への細菌の侵入が止まると、アテローム性プラークは免疫細胞によって少しずつ修復されていきます。

👩【3】女性は閉経後に注意

女性ホルモンには血管保護作用がありますが、閉経後にはその効果が失われ、メタボリックシンドロームのリスクが急激に高まります。

🧬【4】歯周病も“生活習慣病”のひとつ

歯周病や動脈硬化、糖尿病などの生活習慣病は、年齢とともに増える傾向があります。

日々の生活を見直すことが、健康への第一歩です。

🚬【5】喫煙は血管と歯ぐきの大敵

タバコは血管を傷つけ、歯周病の進行を早める要因でもあります。健康な生活を目指すなら、禁煙は必須です。

⚖️【6】肥満に気づいたらすぐ対策を

体重が増えてきたと感じたら、糖尿病・高脂血症・高血圧の可能性も。

同時に、歯ぐきの出血や腫れがあれば、歯科受診と生活習慣の改善が急務です。

口腔ケアは全身の健康への入り口です。定期的な歯科検診とバランスのとれた生活で、あなたの血管と歯ぐきを守りましょう💪🦷🫁

🩺江戸川区篠崎で歯周病・糖尿病のケアをご希望の方へ

歯ぐきの腫れや出血が気になる方、それは「歯周病」のサインかもしれません。特に「糖尿病」をお持ちの方は、歯周病が進行しやすく、また歯周病が血糖コントロールに悪影響を及ぼすことも知られています。

当院では、江戸川区篠崎の地域に根ざした歯科医療を提供し、歯周病と糖尿病の双方に配慮したケアをご提案しています。

お口の健康が、全身の健康を守る第一歩です。気になる症状がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

【動画】歯周病の手遅れの症状

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。