- 1. 【🎞️ 51秒】原因不明の舌の痛み…それ、舌痛症?完治する?ストレスや病気との関係も解説

- 2. ✅舌痛症とは?

- 2.1. 🔸舌痛症の定義と分類(一次性と二次性)

- 2.1.1. ●一次性舌痛症(原発性)

- 2.1.2. ●二次性舌痛症(症候性)

- 2.2. 🔸舌痛症が起こるメカニズム

- 3. ✅舌痛症の主な症状

- 3.1. 🔸ヒリヒリ・ピリピリとした痛み

- 3.2. 🔸痛みの出る時間帯・きっかけ

- 3.3. 🔸見た目には異常がない?

- 4. ✅原因別にみる舌痛症

- 4.1. 🔸口腔内のトラブル(義歯・被せ物・口内炎など)

- 4.2. 🔸全身疾患(糖尿病・貧血など)との関連

- 4.3. 🔸精神的ストレス・自律神経の乱れ

- 4.4. 🔸薬剤性・ホルモンバランスの変化

- 4.5. 🔸口腔乾燥症・口腔カンジダ症との関係

- 4.5.1. 口腔カンジダ症

- 4.5.2. カンジダ関連舌痛(神経性)

- 4.5.3. 口腔カンジダ症が舌痛症を起こすメカニズム

- 5. ✅セルフチェック!舌痛症の見分け方

- 5.1. 🔸自己診断リスト

- 5.2. 🔸いつ病院に行くべき?

- 6. ✅舌痛症の診断と検査方法

- 6.1. 🔸問診と症状の確認

- 6.2. 🔸血液検査や画像診断

- 6.2.1. ✔ 血液検査

- 6.2.2. ✔ 口腔内培養検査

- 6.2.3. ✔ 画像診断(必要に応じて)

- 6.3. 🔸鑑別が必要な他の疾患とは?

- 7. ✅舌痛症の治療法まとめ

- 7.1. 🔸原因が明確な場合の治療(外傷・感染症など)

- 7.2. 🔸一次性舌痛症へのアプローチ

- 7.2.1. 🟡薬物療法(抗うつ薬・抗不安薬など)

- 7.2.2. 🟡心理療法(認知行動療法など)

- 7.2.3. 🟡生活習慣の見直し・食事指導

- 7.3. 🔸漢方・補完代替医療の可能性

- 7.4. 🔸神経性舌痛症の処方薬

- 7.4.1. 保険適用

- 8. ✅舌痛症は何科に行けばいい?

- 8.1. 🔸歯科・口腔外科・心療内科の役割

- 8.1.1. 🦷 歯科・口腔外科

- 8.1.2. 🧠 心療内科・精神科

- 8.1.3. 🩺 内科・耳鼻科

- 8.2. 🔸病院選びのポイント

- 8.2.1. ✔ 専門性のある医療機関を選ぶコツ

- 8.2.2. ✔ 受診前にできること

- 9. ✅舌痛症と似た症状の疾患一覧

- 9.1. 🔸舌癌・地図状舌・扁平苔癬など

- 9.1.1. ▶ 舌癌(ぜつがん)

- 9.1.2. ▶ 地図状舌(ちずじょうぜつ)

- 9.1.3. ▶ 扁平苔癬(へんぺいたいせん)

- 9.1.4. ▶ その他の鑑別疾患

- 10. ✅よくあるQ&A(舌痛症に関する疑問解決)

- 10.1. 🔸舌痛症はうつ病と関係ある?

- 10.2. 🔸完治するの?

- 10.3. 🔸保険適用になるの?

- 11. ✅再発防止のためにできること

- 11.1. 🔸ストレス管理

- 11.1.1. ✔ ストレス対策の具体例

- 11.2. 🔸口腔ケアの習慣化

- 11.2.1. ✔ おすすめの口腔ケア習慣

- 11.3. 🔸食生活と睡眠改善

- 11.3.1. ✔ 食生活のポイント

- 11.3.2. ✔ 睡眠改善の工夫

- 12. ✅まとめ|舌痛症は早めの受診と継続的なケアが大切!

- 13. 江戸川区篠崎で舌痛症にお悩みの方へ

- 14. 筆者・院長

💭見た目は異常なし…それでも舌がヒリヒリと痛む。そんな“つらいのに理解されにくい”症状に悩んでいませんか?

舌痛症(ぜっつうしょう)は、舌にピリピリ・ヒリヒリとした痛みや灼熱感を感じるにもかかわらず、検査をしても目立った異常が見つからない疾患です。特に中高年の女性に多くみられ、ストレスや更年期、神経の過敏化など、さまざまな要因が関与しています。

この記事では、舌痛症の症状・原因・セルフチェック法・治療法までを総合的に解説します。「気のせい」で片づけられやすいこの不調に、医療の視点から向き合ってみませんか?

【🎞️ 51秒】原因不明の舌の痛み…それ、舌痛症?完治する?ストレスや病気との関係も解説

✅舌痛症とは?

舌痛症(ぜっつうしょう)とは、舌に「ヒリヒリ」「ピリピリ」といった痛みや灼熱感があるにもかかわらず、見た目には明らかな異常が見られない状態を指します。

特に中高年の女性に多くみられ、食事中や会話中には痛みが和らぐのが特徴です。

他人にはなかなか理解されにくい症状であり、心身へのストレスが強くなるケースも少なくありません。

🔸舌痛症の定義と分類(一次性と二次性)

舌痛症は大きく分けて、以下の2つのタイプに分類されます。

●一次性舌痛症(原発性)

- 検査をしても明確な原因が見つからないタイプ。

- 精神的ストレスや自律神経の乱れ、脳内の神経伝達物質の異常などが関連していると考えられています。

- 痛みが慢性化しやすく、治療に時間がかかる場合が多いです。

●二次性舌痛症(症候性)

- 明確な原因があるタイプ。

- 例)合わない義歯、被せ物による刺激、口腔カンジダ症、ビタミン欠乏、鉄欠乏症、糖尿病など。

- 原因を取り除けば改善することが多いため、早期の診断と対処が重要です。

🔸舌痛症が起こるメカニズム

舌痛症が起こるメカニズムは、まだ完全には解明されていませんが、主に以下の要因が関与していると考えられています。

- 末梢神経の異常:舌の痛覚を司る神経が過敏になり、通常では感じない刺激に反応してしまう。

- 中枢神経の感受性の変化:脳内で痛みを強く感じてしまう“痛覚過敏”の状態。

- 神経伝達物質のバランス異常:セロトニンやドーパミンなどの変化により、痛みが持続する。

- ホルモンバランスの変化:更年期の女性に多く、エストロゲンの低下が関与している可能性あり。

- ストレス・不安・うつ傾向:精神的な要因が痛みの感じ方に影響し、慢性化の要因に。

このように、舌痛症は身体的・神経的・精神的な要因が複雑に絡み合って発症することが多く、単一の治療だけでは改善しにくいのが現状です。

✅舌痛症の主な症状

舌痛症の特徴は、見た目に異常がないのに、舌に痛みや不快感が続くことです。本人にとってはつらい症状ですが、周囲には理解されにくく、悩みが深くなりがちです。以下に、よくみられる具体的な症状を紹介します。

🔸ヒリヒリ・ピリピリとした痛み

舌痛症の代表的な症状は、以下のような灼熱感や刺すような痛みです。

- 「舌先が焼けるようにヒリヒリする」

- 「ピリピリとしびれるような違和感がある」

- 「針で刺すようなチクチクとした刺激」

このような痛みは、舌の先端や両側、舌の裏側に出ることが多く、特に食事や会話に集中していない時に気になりやすくなります。

🔸痛みの出る時間帯・きっかけ

舌痛症は、1日を通して症状の強さが変動することがあります。よく見られるパターンは以下の通りです。

- 朝は比較的軽く、午後から夕方にかけて悪化する

- 食事中や会話中など、口を動かしているときは気にならない

- リラックスしているときや就寝前に、痛みを強く感じることがある

これは、精神的な緊張やストレスの影響、または**注意の向き方(注意集中)**が関与していると考えられています。

🔸見た目には異常がない?

舌痛症の最も大きな特徴の一つが、舌の見た目が健康そのものである点です。

- 炎症や潰瘍、白い苔などの目立った異常が見られない

- 歯科医院や病院で診てもらっても「異常なし」と言われることが多い

- その結果、「気のせい」「ストレスでは?」と片付けられてしまうことも…

このギャップが、患者さんにとっての精神的ストレスや孤独感をさらに強めてしまう原因にもなります。

舌痛症は**「見えないつらさ」**を抱える症状であることを、周囲の人も理解しておくことが大切です。

✅原因別にみる舌痛症

舌痛症の原因は一つではなく、さまざまな因子が複雑に関与しているのが特徴です。以下では、主な原因を項目ごとに分けて解説します。

🔸口腔内のトラブル(義歯・被せ物・口内炎など)

舌に直接触れる物理的な刺激や炎症が、舌痛症の引き金になることがあります。

- 義歯(入れ歯)や被せ物の形状・素材が合わない

- 鋭利な歯の縁による舌への慢性的な刺激

- 繰り返す口内炎ややけどによる粘膜の損傷

これらは「二次性舌痛症」に該当し、原因が明確なため歯科的な処置で改善することが多いです。

🔸全身疾患(糖尿病・貧血など)との関連

舌の異常は、体の内部にある病気のサインであることもあります。

- 鉄欠乏性貧血:舌の粘膜が薄くなり、痛みを感じやすくなる

- ビタミンB群の欠乏:特にB12欠乏が原因で神経障害が起こることも

- 糖尿病:神経障害や免疫低下によって、舌の痛みが慢性化する傾向

これらのケースでは、内科的な検査・治療との連携が必要です。

🔸精神的ストレス・自律神経の乱れ

一次性舌痛症では、心の状態や神経のバランスが強く関与していると考えられています。

- 長期間のストレスや不安による神経の過敏化

- 自律神経の乱れによる痛覚の調整異常

- うつ状態や睡眠障害との関連も

「気のせい」ではなく、脳の“痛みの感じ方”が変化している状態と理解することが大切です。

🔸薬剤性・ホルモンバランスの変化

日常的に服用している薬や、体内のホルモンの変化が、舌に影響を与えることもあります。

- 降圧剤、抗うつ薬、抗不安薬などが舌の痛みを引き起こすことがある

- 更年期障害によるホルモンバランスの崩れで、口腔内の感覚異常が起こる

- **女性ホルモン(エストロゲン)**の低下は、舌痛症との関連が指摘されています

服薬歴や年齢、ライフステージを考慮したアプローチが重要です。

🔸口腔乾燥症・口腔カンジダ症との関係

唾液の分泌が減ると、舌の粘膜が乾燥し、刺激に敏感になります。

- シェーグレン症候群などによるドライマウス(口腔乾燥症)

- 唾液が少ないと細菌や真菌(カンジダ)が増殖しやすくなる

- 特にカンジダ菌の感染による舌の炎症が痛みの原因になることも

このような状態は見た目にわかりにくく、唾液検査や培養検査で確認することが重要です。

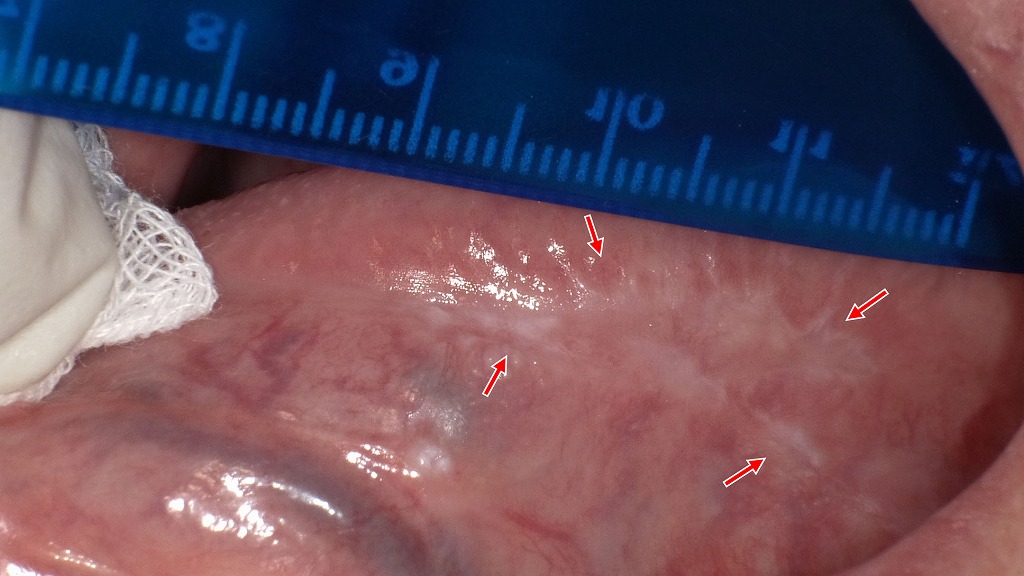

口腔カンジダ症

カンジダ性舌痛症の場合、紅斑性(萎縮性)カンジダ症が原因となることがありますが、舌の痛みに見合うような明らかな器質的所見が認められないことが多くあります。

そのため、舌痛症の原因特定にはつながらないこともしばしばあります。

舌や頬粘膜に白色の付着物(白苔)がみられる口腔カンジダ症の症例です。カンジダ菌の増殖により粘膜に炎症が生じ、見た目の変化だけでなく、ヒリヒリ・ピリピリとした舌の痛み(カンジダ性舌痛症)を伴うことがあります。

義歯の使用、免疫力の低下、口腔乾燥などが発症の一因となるため、原因に応じた抗真菌治療と口腔環境の改善が重要です。

カンジダ関連舌痛(神経性)

口腔カンジダ症の治療によってカンジダ菌が消失しても、舌痛症を訴える患者は少なくありません。

これは多くの場合、「カンジダ関連舌痛(Phantom pain)」と呼ばれる現象であり、脳に記憶された過去の痛みが簡単には消えないことが原因と考えられます。

たとえば、事故で右腕を失い強い痛みを経験した人が、腕がないにもかかわらず「右手の指先が痛む」と感じる現象とよく似ています。

つまり、これは神経性の舌痛症であると言えるでしょう。

口腔カンジダ症が舌痛症を起こすメカニズム

STEP

ドライマウス発症

ドライマウスで唾液の分泌が減少すると自浄作用が低下すると共に抗菌物質の減少します。

STEP

カンジダ菌が増殖

カンジダ菌は、口腔正常細菌叢の一種で産道感染をするので殆どの人の口の中にいます。唾液の分泌が減少すると、口腔内に存在するカンジダ菌が増殖することで起こる日和見感染症が発症します。

STEP

紅斑性(萎縮性)カンジダ症

カンジタ症には肥厚性と紅斑性(萎縮性)の2種類がありますが、ドライマウスで多いのは後者です。紅斑性(萎縮性)カンジダ症は口の粘膜にポツンポツンと小さな赤い斑点(口内炎)が出来ますが、器質的変化が乏しいのが特徴です。

STEP

舌痛症

紅斑性(萎縮性)カンジダ症の臨床症状として口の中の不快感や舌痛症、口角炎、口唇炎、義歯装着部の痛み、白苔、粘膜の発赤として現れます。

✅セルフチェック!舌痛症の見分け方

舌痛症は他人に見えにくい症状のため、「これって病気なの?」と迷う方も少なくありません。

ここでは、ご自身で確認できるチェックリストと、受診の目安をご紹介します。

🔸自己診断リスト

以下の項目に複数あてはまる場合は、舌痛症の可能性があります。

✅ 舌に「ヒリヒリ」「ピリピリ」するような痛みがある

✅ 食事中や会話中は痛みをあまり感じない

✅ 鏡で見ても、舌に目立った異常(傷・腫れ・できものなど)が見当たらない

✅ 午後や夕方にかけて痛みが強くなる傾向がある

✅ 歯科や内科で「異常なし」と言われたが痛みが続いている

✅ 最近、ストレスや不安、不眠が続いている

✅ 更年期やホルモンバランスの変化を感じている

3つ以上あてはまる方は、一度専門機関の受診を検討しましょう。

🔸いつ病院に行くべき?

舌の痛みが続くと、「少し様子を見よう」と考えがちですが、早期の診断・治療が症状の改善に直結します。

以下のような場合は、できるだけ早めに受診しましょう。

- 2週間以上、舌の痛みが続いている

- 痛みで日常生活(食事・会話・睡眠)に支障が出ている

- 精神的に不安が強くなってきた

- 他の口腔内トラブル(口内炎・義歯の不具合など)が見当たらない

受診先としては、歯科・口腔外科・心療内科・内科などがあり、状況に応じて複数科の連携が必要となることもあります。

「何科に行けばいいかわからない」と悩んだときは、まずはかかりつけの歯科医院で相談するのが安心です。

✅舌痛症の診断と検査方法

舌痛症は、外見からはわかりにくい病気であり、診断には丁寧な問診と除外診断が必要です。

原因が多岐にわたるため、以下のような多角的なアプローチで進められます。

🔸問診と症状の確認

診断の第一歩は、患者さんとの対話=問診です。医師や歯科医師は、次のような内容を確認します。

- いつから、どんな痛みがあるか(持続時間・場所・強さ)

- 食事や会話など、生活への影響の有無

- ストレス・不安・うつ症状の有無

- 服薬歴(降圧剤・精神安定剤などの使用状況)

- 口腔内の既往歴(義歯・虫歯・口内炎など)

舌の状態を実際に観察する視診も重要ですが、舌痛症では多くの場合、見た目に異常が見られないことが特徴です。

🔸血液検査や画像診断

舌痛症の診断では、他の疾患を除外するための検査が行われることがあります。

✔ 血液検査

- 鉄・亜鉛・ビタミンB12の欠乏をチェック

- 糖尿病・甲状腺機能・炎症反応など全身状態を確認

- 貧血や免疫疾患の有無を把握

✔ 口腔内培養検査

- カンジダ菌などの感染を調べる

✔ 画像診断(必要に応じて)

- 舌や顎の異常を除外するために、レントゲンやMRIを行うこともあります

🔸鑑別が必要な他の疾患とは?

舌痛症の診断では、以下のような類似症状を示す疾患との鑑別が極めて重要です。

| 疾患名 | 特徴 |

|---|---|

| 舌癌 | 持続するしこりや潰瘍、出血があることが多い |

| 扁平苔癬 | 白いレース状の模様が舌や頬に現れる |

| 地図状舌 | 表面に地図のような模様が出現し、痛みを伴うことも |

| アフタ性口内炎 | 痛みのある小さな潰瘍が舌や粘膜にできる |

| カンジダ症 | 舌が白くなり、ヒリヒリする痛みを感じる |

これらを一つひとつ除外した上で、舌痛症と診断されるのが基本の流れです。

そのため、自己判断ではなく、専門医による総合的な評価が不可欠です。

✅舌痛症の治療法まとめ

舌痛症の治療は、原因がはっきりしている場合と、そうでない場合(一次性)で異なります。

症状を長引かせないためには、正確な診断と多角的なアプローチが重要です。

🔸原因が明確な場合の治療(外傷・感染症など)

二次性舌痛症では、痛みの原因となる因子を取り除くことで症状が改善することが多いです。

- 合わない義歯や被せ物 → 調整・再製作

- 口内炎・外傷 → 保護や軟膏の使用

- カンジダ感染 → 抗真菌薬による治療

- ビタミンや鉄の欠乏 → サプリメントや食事指導

- 口腔乾燥症 → 唾液分泌を促す薬や保湿剤の使用

このように、**「原因に対するピンポイントの治療」**が有効です。

🔸一次性舌痛症へのアプローチ

一次性舌痛症は、明確な身体的異常がないため、「痛みをどうコントロールするか」が治療の主眼となります。

以下のような多面的アプローチが有効です。

🟡薬物療法(抗うつ薬・抗不安薬など)

- 三環系抗うつ薬(アミトリプチリンなど)

- 抗けいれん薬(ガバペンチン)

- SSRIや抗不安薬(ロフラゼプ酸など)

これらは、神経の過敏を抑えたり、痛みの伝達を和らげる効果が期待されます。

必要に応じて、心療内科や精神科と連携しながら使用します。

🟡心理療法(認知行動療法など)

- 痛みに対する考え方や反応を見直すトレーニング

- ストレス管理や「気にしすぎない」思考習慣の獲得

- 痛みとの付き合い方を前向きに変えていくサポート

近年では、オンラインでの認知行動療法プログラムも注目されています。

🟡生活習慣の見直し・食事指導

- カフェイン・アルコール・香辛料の過剰摂取を控える

- 睡眠の質を高める、生活リズムの安定

- 栄養バランスのとれた食事を意識し、ビタミンB群や鉄分を補給

痛みの感受性を下げ、身体全体の調子を整えることも重要です。

🔸漢方・補完代替医療の可能性

近年では、舌痛症に対して漢方や補完代替療法を取り入れるケースも増えています。

- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)

- 加味逍遙散(かみしょうようさん)

- **抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)**などが使用例として報告あり

また、鍼灸・マインドフルネス・音楽療法なども、痛みや不安の緩和に役立つことがあります。

ただし、効果には個人差があるため、医師と相談しながら適切に取り入れることが大切です。

🔸神経性舌痛症の処方薬

保険適用

| 薬剤名 | 用法・用量 | 禁忌と注意事項 |

|---|---|---|

| メイラックス錠 | 1mg 1錠 分1 就寝前服用 30日分 (15日分ずつ2回に分ける) | 禁忌:ベンゾジアゼピン系薬剤に対して過敏症の既往歴、 急性閉塞隅角緑内障、重症筋無力症。 主な副作用として眠気 、 ふらつき 、 倦怠感 、 口渇。 |

✅舌痛症は何科に行けばいい?

舌痛症は、見た目に異常がないにも関わらず強い痛みを感じるため、「どの診療科に相談すればいいのかわからない」と悩む方が多くいます。

ここでは、診療科ごとの役割と、適切な医療機関の選び方をご紹介します。

🔸歯科・口腔外科・心療内科の役割

舌痛症の治療には、複数の専門分野の連携が重要です。それぞれの科の役割を理解しておきましょう。

🦷 歯科・口腔外科

- 入れ歯や被せ物など物理的刺激のチェック・調整

- 虫歯や歯周病、口腔内の炎症の確認

- 舌が痛む部位の視診・触診による評価

- カンジダ症やドライマウスなどの検査・治療

まずはここから相談を始めるのがおすすめです。

🧠 心療内科・精神科

- 明確な原因が見つからない一次性舌痛症の治療

- ストレス・うつ・自律神経の乱れなどへの対応

- 抗うつ薬・抗不安薬の処方

- **心理療法(認知行動療法など)**の実施

痛みに心が大きく影響しているときは、心療内科の力がとても役立ちます。

🩺 内科・耳鼻科

- **全身疾患(糖尿病・貧血・甲状腺異常など)**のチェック

- ビタミンやミネラルの欠乏を調べる血液検査

- 体の状態を総合的に評価してもらうと安心です。

🔸病院選びのポイント

舌痛症は原因が複雑なため、「痛みの原因を総合的に見てくれる医師」がいるかどうかが重要です。

✔ 専門性のある医療機関を選ぶコツ

- 「口腔内科」「心身医療科」「痛み外来」などを設置している病院

- 舌痛症や口腔顔面痛に詳しい大学病院・専門クリニック

- 歯科と心療内科が連携している施設

✔ 受診前にできること

- 症状の経過や痛みの強さを記録しておく(いつから、どこが、どのように痛むか)

- 過去の治療歴・服薬内容をまとめておく

- 痛みが生活にどのように影響しているかも伝えると、診断の参考になります

✅舌痛症と似た症状の疾患一覧

舌の痛みにはさまざまな原因があり、舌痛症以外の病気でも同様の症状が現れることがあります。

正しい診断と治療のためには、これらの疾患との**見極め(鑑別診断)**が欠かせません。

🔸舌癌・地図状舌・扁平苔癬など

以下は、舌痛症と間違われやすい代表的な疾患です。

▶ 舌癌(ぜつがん)

- 舌にしこりやただれ、出血しやすい潰瘍がある

- 痛みが持続的で強い、食事や会話で悪化する

- 口腔がんの中でも比較的多く、進行するとリンパ節転移の恐れも

- 舌痛症との大きな違いは、目に見える異常があるかどうか

✅【ポイント】早期発見が重要なため、痛み+目視できる異常がある場合は必ず精密検査を。

▶ 地図状舌(ちずじょうぜつ)

- 舌の表面が地図のように赤く剥けたような模様が現れる

- 模様の位置が日によって変わるのが特徴

- 軽いヒリヒリ感を伴うことがあるが、基本的に治療不要

- 原因不明だが、体調やストレスの影響を受けやすい

✅【ポイント】舌痛症のように持続的な痛みがないことが多く、見た目の変化で区別しやすい。

▶ 扁平苔癬(へんぺいたいせん)

- 舌や頬の粘膜に**白いレース状の模様やびらん(ただれ)**ができる

- ピリピリとした痛みや違和感が出る場合もある

- 自己免疫疾患の一種と考えられており、慢性的に経過することが多い

- 一部は癌化のリスクもあるため定期的な経過観察が必要

✅【ポイント】白い模様があるかどうか、舌以外の粘膜にも症状が出ているかが判断材料。

▶ その他の鑑別疾患

| 疾患名 | 特徴 |

|---|---|

| アフタ性口内炎 | 小さな潰瘍ができ、食事でしみる痛みが出る |

| カンジダ性口内炎 | 舌に白い苔状の膜がつき、ヒリヒリする |

| 舌の外傷(やけど・噛み傷) | 明確なきっかけがあり、一時的に痛む |

舌に痛みがある=舌痛症とは限らないため、自己判断せず、専門医の診察を受けることが大切です。

特に、見た目に異常がある場合や、痛みが長期間続いている場合は要注意です。

✅よくあるQ&A(舌痛症に関する疑問解決)

舌痛症はあまり知られていない疾患のため、不安や疑問を抱える方も多いです。

ここでは、患者さんからよく寄せられる3つの質問にお答えします。

🔸舌痛症はうつ病と関係ある?

はい、一次性舌痛症の場合、うつ病や不安障害、自律神経の乱れとの関連が指摘されています。

ただし、「心の病気が原因」というよりは、脳の“痛みを感じる仕組み”のバランスが崩れている状態と考えるのが自然です。

実際、以下のようなケースがよく見られます:

- 舌の痛みがきっかけで、ストレスや不眠が悪化

- 逆に、うつ症状があってから舌の痛みを感じ始めた

- 抗うつ薬や抗不安薬で痛みが軽減した

いずれの場合も、早期に適切な対応をすることで、症状は改善する可能性があります。

🔸完治するの?

舌痛症は、原因と状態に応じて「改善する」ことが十分に可能な疾患です。

- 二次性舌痛症(義歯・口腔感染・栄養不足など)は、原因を取り除けば比較的早期に改善します。

- 一次性舌痛症は、継続的な治療とケアが必要ですが、薬物療法や認知行動療法、生活習慣の見直しにより症状のコントロールや寛解が期待できます。

「一生このままなのでは…」と不安になる方もいますが、信頼できる医療機関で適切な治療を受けることが回復への第一歩です。

🔸保険適用になるの?

はい、多くの場合、舌痛症の診察や治療は保険適用となります。

✅ 保険が適用される主な項目

- 歯科・口腔外科での診察、口腔粘膜検査、義歯の調整など

- 心療内科での診察、薬物療法、心理療法(一部)

- 血液検査、カンジダ培養検査、ドライマウス検査など

ただし、一部の自由診療(自費診療)になるケースもあります。

例:カウンセリングの回数制限を超えた場合、保険適用外の薬や漢方を希望した場合など。

👉 不安な場合は、初診時に「この治療は保険が使えますか?」と確認するのがおすすめです。

✅再発防止のためにできること

舌痛症は、一度改善しても再発することがあるため、日常的なセルフケアがとても大切です。

ここでは、再発予防につながる3つの習慣をご紹介します。

🔸ストレス管理

舌痛症とストレスは、密接に関係していると言われています。特に一次性の場合は、心の状態が痛みの感じ方に大きく影響します。

✔ ストレス対策の具体例

- 毎日の生活にリラックスタイムをつくる(深呼吸・瞑想・入浴など)

- 適度な**運動(散歩・ストレッチ・ヨガ)**を取り入れる

- 自分の気持ちを書き出す**「感情日記」**でストレスを可視化する

- 必要に応じて、カウンセリングや心療内科の活用も検討しましょう

「我慢しない・ひとりで抱え込まない」ことが再発予防の鍵です。

🔸口腔ケアの習慣化

口の中を清潔に保つことは、口内炎やカンジダ症、乾燥による刺激を防ぐために欠かせません。

✔ おすすめの口腔ケア習慣

- 柔らかめの歯ブラシでやさしくブラッシング

- 舌専用ブラシで、舌苔(ぜったい)を軽く除去

- アルコールの少ない洗口液で刺激を減らす

- 唾液の分泌を促すガムやタブレットを活用

- 就寝前・起床後のうがい・保湿ケアも忘れずに

「ちょっと乾いている」「ヒリヒリするかも」と思ったら、早めにケアするのがコツです。

🔸食生活と睡眠改善

身体の内側から整えることも、再発を防ぐうえで非常に重要です。

✔ 食生活のポイント

- ビタミンB群・鉄分・亜鉛をしっかり摂る(例:レバー、納豆、緑黄色野菜)

- 香辛料・熱いもの・アルコールなど、刺激物は控えめに

- よく噛んで食べることで、唾液の分泌も促進

✔ 睡眠改善の工夫

- 毎日同じ時間に就寝・起床する習慣をつける

- 寝る前はスマホやカフェインを避け、脳と神経を休める時間を確保

- 睡眠が安定すると、自律神経も整いやすくなります

舌痛症は、心と体のバランスを整えることで改善と再発予防が可能です。

日々の小さな習慣の積み重ねが、あなたの舌と心を守ってくれます。

✅まとめ|舌痛症は早めの受診と継続的なケアが大切!

舌痛症は、見た目に異常がなくても強い痛みを感じるつらい疾患です。原因が複雑で、心と体の両面からのアプローチが必要になります。

- 明確な原因がある場合(義歯・感染症・栄養不足など)は、原因を取り除くことで改善が可能です。

- 原因不明の一次性舌痛症でも、薬物療法・心理療法・生活改善などにより、症状のコントロールが期待できます。

🔹 「気のせい」と我慢せず、まずは専門医へ相談することが大切です。

🔹 舌痛症は「正しく向き合えば、きちんと改善できる」疾患です。

もし、ヒリヒリ・ピリピリとした舌の痛みに悩んでいるなら、一人で抱え込まず、早めの受診を。

そして、治療と並行して日常生活の見直しや再発予防の習慣も意識していきましょう。

あなたの痛みに、きっと答えはあります。

江戸川区篠崎で舌痛症にお悩みの方へ

舌がヒリヒリ・ピリピリするのに見た目に異常がない――それは「舌痛症」かもしれません。

当院では、江戸川区篠崎エリアで数少ない、舌痛症に対応可能な歯科医院として、義歯や被せ物の調整・口腔内の検査・ストレス要因への対応まで丁寧に診療いたします。

「何科に行けばいいかわからない…」とお悩みの方も、まずは当院にご相談ください。

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。