- 1. 【🎞️ 50秒】最近、口が乾く…それって“ドライマウス”?知っておきたい原因と対策

- 2. 🟦 ドライマウスの【基礎知識】

- 2.1. 🟢 ドライマウスとは? 医学的な定義と種類

- 2.2. 🟢 症状のチェックリスト(簡易セルフ診断付き)

- 2.2.1. ▶問診票でチェックしてみましょう

- 2.3. 🟢 こんな人は要注意!ドライマウスになりやすい人の特徴

- 2.4. 🟢ドライマウスの発症頻度

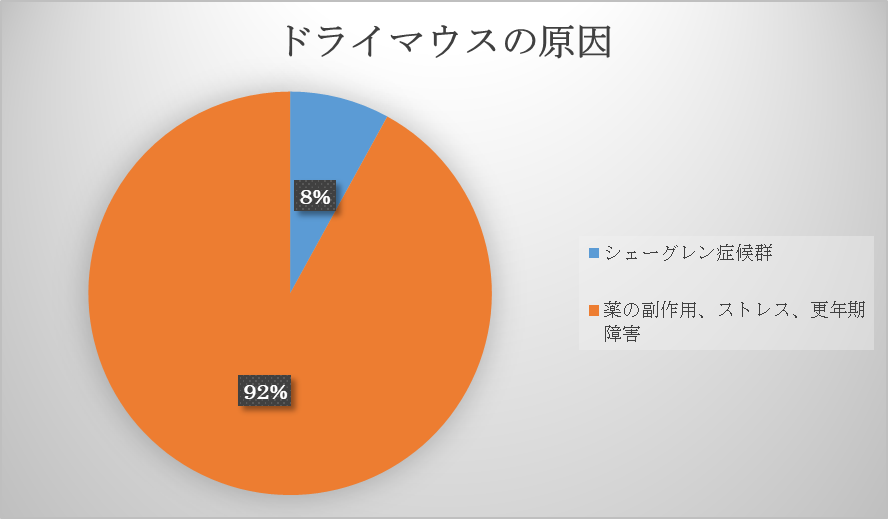

- 2.5. 🟢ドライマウスの発症比率

- 2.6. 🟢ドライマウス患者の性別・年齢分布

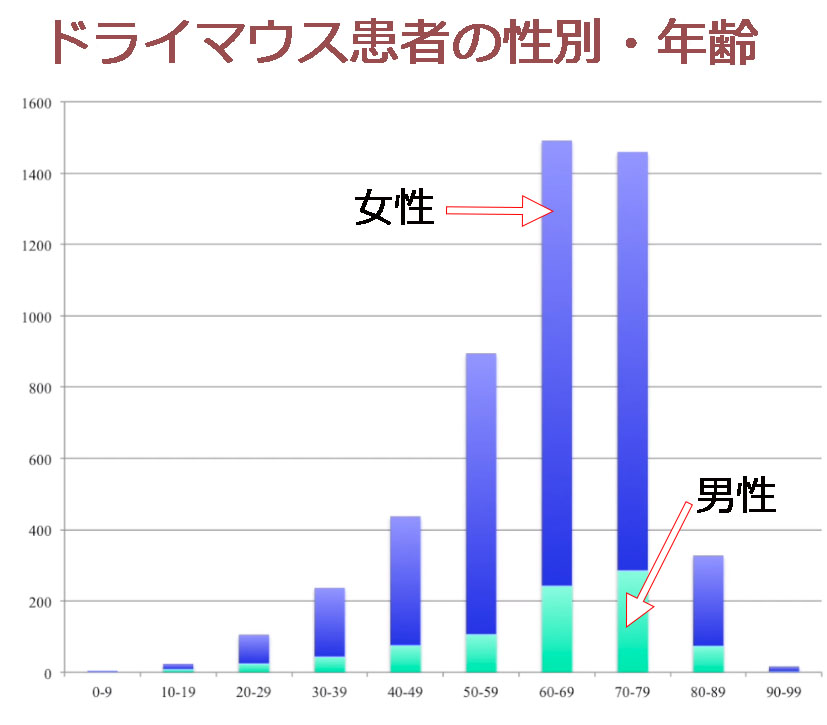

- 3. 🟩 ドライマウスの【原因】とは?

- 3.1. 🟠 唾液腺障害によるドライマウス

- 3.1.1. ▶シェーグレン症候群

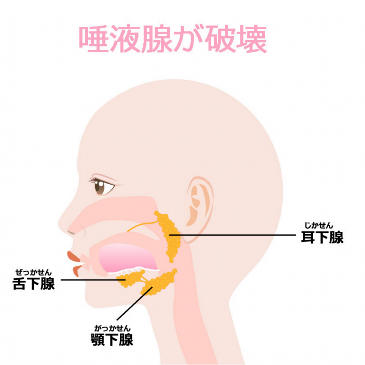

- 3.1.2. ▶糖尿病

- 3.1.3. ▶口腔癌の放射線治療

- 3.2. 🟠 正常の唾液腺で起こるドライマウス

- 3.2.1. ▶ストレス性(神経性)ドライマウス

- 3.2.1.1. 歯科心身症・不安神経症の対策

- 3.2.1.2. 唾液腺は自律神経(交感神経と副交感神経)の二重支配

- 3.2.1.3. ストレス解消法

- 3.2.2. ▶更年期障害

- 3.2.3. ▶薬の副作用

- 3.2.3.1. ドライマウスを起こす処方薬一覧

- 3.2.3.1.1. 向神経薬

- 3.2.3.1.2. その他の薬

- 3.2.4. ▶口呼吸、鼻づまり、睡眠時無呼吸症候群

- 3.2.5. ▶加齢による筋力低下

- 3.2.6. ▶腎不全

- 4. 🟨 ドライマウスの【具体的な症状】

- 4.1. 🔵 口の中がネバつく、乾く感じがする

- 4.2. 🔵 会話・食事がしづらくなる

- 4.3. 🔵 口臭や虫歯、歯周病が増える

- 4.4. 🔵 舌や粘膜の痛み、口内炎ができやすくなる

- 4.5. 🔵 味覚の変化・違和感

- 5. 🟪 ドライマウスの【検査・診断方法】

- 5.1. ⚪唾液分泌量の測定

- 5.2. ✅ 安静時唾液量検査(無刺激唾液量)

- 5.2.1. ▶診断基準

- 5.2.1.1. ストレス性(神経性)ドライマウス

- 5.2.1.2. 薬剤性ドライマウス

- 5.3. ✅ 刺激唾液量検査1:ガムテスト(咀嚼刺激唾液分泌試験)

- 5.4. ✅ 刺激唾液量検査2:サクソンテスト(非刺激唾液分泌試験)

- 5.5. ⚪ 医療機関での精密検査内容と費用の目安

- 5.6. ⚪ どこで診てもらえる?専門外来の探し方

- 6. 🟫 ドライマウスの【治療法と対策】

- 6.1. 🧡ドライマウス対策:人工唾液と保湿スプレーの効果

- 6.1.1. 💧 人工唾液、保湿スプレー、保湿ジェル

- 6.2. 🧡保湿プレート

- 6.3. 🧡唾液腺マッサージ

- 6.4. 🧡あいうべ体操

- 6.5. 🧡還元型コエンザイムQ10

- 6.6. 🧡 薬による治療(唾液分泌促進薬)

- 6.7. 🧡 生活習慣の改善(水分補給など)

- 6.8. 🧡 市販のキシリトールガムの活用法

- 6.9. 🧡 歯科・口腔外科での定期的なケア

- 6.10. 🧡 漢方・補完療法の可能性

- 7. ⬛ 放置NG!ドライマウスが引き起こす【二次的トラブル】

- 7.1. 💥 虫歯・歯周病・口臭の悪化

- 7.2. 💥 誤嚥性肺炎・栄養不足・会話障害

- 7.3. 💥 「オーラルフレイル」への進行リスク

- 8. 🔷 ドライマウスにならないための【予防法】

- 8.1. 💡 日常生活でできる唾液分泌アップ法

- 8.2. 💡 食生活の工夫(よく噛む・キシリトール活用など)

- 8.3. 💡 室内環境・湿度管理の重要性

- 9. 🟠 Q&A|ドライマウスに関するよくある質問

- 9.1. ❓ マスクとドライマウスの関係は?

- 9.2. ❓ 妊娠中・高齢者・子どもにも起こるの?

- 9.3. ❓ 市販のうがい薬やガムは効果ある?

- 10. 🟣 まとめ|ドライマウスは早期対処がカギ!

- 11. 最近、江戸川区篠崎で口の乾きやネバつきが気になる方へ

- 12. 筆者・院長

最近「口が乾く」「話しづらい」と感じたことはありませんか?それ、もしかすると“ドライマウス(口腔乾燥症)”かもしれません。

ドライマウスは単なる乾きではなく、虫歯・口臭・誤嚥など、さまざまなトラブルにつながることもある、れっきとした病気です。

この記事では、ドライマウスの種類・原因・セルフチェック方法から、最新の対策・予防法まで幅広くご紹介します。

「たかが乾燥」とあなどらず、早めに対処して快適な毎日を取り戻しましょう。

【🎞️ 50秒】最近、口が乾く…それって“ドライマウス”?知っておきたい原因と対策

🟦 ドライマウスの【基礎知識】

🟢 ドライマウスとは? 医学的な定義と種類

ドライマウスとは、唾液の分泌量が減少することで口の中が乾く状態を指します。正式な医学用語では「口腔乾燥症(こうくうかんそうしょう)」と呼ばれ、単なる「乾き」ではなく、日常生活に支障をきたす疾患として扱われます。

ドライマウスにはいくつかの種類があります:

- 器質性ドライマウス:唾液腺の病変(例:シェーグレン症候群、糖尿病、口腔癌の放射線治療)によって起こる

- 機能性ドライマウス:薬の副作用やストレス、自律神経の乱れなどで唾液分泌が減る

- 症候性ドライマウス:加齢や生活習慣など複数の要因が重なるもの

特に高齢者・女性・多剤服用中の方に多く見られる傾向があります。

🟢 症状のチェックリスト(簡易セルフ診断付き)

以下のような症状が複数当てはまる場合は、ドライマウスの可能性があります。

✅ 口の中が乾いて話しづらい

✅ 水を頻繁に飲みたくなる

✅ 口臭が気になる

✅ 舌がヒリヒリする・痛い

✅ 夜中に喉や口が乾いて目が覚める

✅ 食べ物が飲み込みにくい・味がわかりにくい

✅ 入れ歯が当たりやすくなった

✅ 唇や口角が切れやすい

3項目以上当てはまる方は、医療機関への相談をおすすめします。

▶問診票でチェックしてみましょう

お口の症状、目の症状、関節の症状、最近の生活など、ドライマウス(口腔乾燥症)の診断に必要な項目を問診票でチェックしてみましょう。

🟢 こんな人は要注意!ドライマウスになりやすい人の特徴

ドライマウスは特定の生活習慣や体質を持つ人に起こりやすいです。以下のような特徴がある方は、予防・早期対策が重要です。

🔹 薬を長期間服用している方(特に抗うつ薬、抗アレルギー薬、降圧剤など)

🔹 日常的にストレスや緊張が多い方(自律神経が乱れやすく唾液量が低下)

🔹 口呼吸のクセがある方(鼻づまりや睡眠時のいびき含む)

🔹 喫煙・アルコール習慣がある方(唾液腺の働きが低下)

🔹 糖尿病・腎疾患・シェーグレン症候群などの基礎疾患がある方

🔹 更年期の女性・高齢者(ホルモン変化や加齢による分泌量低下)

🟢ドライマウスの発症頻度

▶1位 ストレス性( 神経性)のドライマウス

ドライマウスの原因で最も多いのがストレス性( 神経性) のドライマウスが約30%で、次にシェーグレン症候群によるドライマウスが約8%です。

それらに続けて、 薬の副作用、 糖尿病、腎不全、 更年期障害、加齢などと続きます。

🟢ドライマウスの発症比率

口腔と全身の機能を維持するための唾液量は1日1000cc ~1500cc必要とされています。この量を下回ると、口腔乾燥感が起こるとともに様々な症状を呈するようになります。

ドライマウス症状を訴える患者さんは、日本で約7%、ヨーロッパでは10%、アメリカにおいては25%(4人に1人)などとかなり高頻度で発生しています。

🟢ドライマウス患者の性別・年齢分布

ドライマウス患者の性別・年齢分布

▶発症頻度:女性>男性

ドライマウス患者は圧倒的に女性が多いことがわかります。

唾液腺の健康を維持するためには女性ホルモンが関係していると考えられています。

40代以上の女性にドライマウス患者が急増する理由は、女性ホルモンの減少が原因ではないかと考えられ、特に閉経後の女性の唾液分泌の低下が数多く論文として報告されています。

また、後述するシェーグレン症候群も圧倒的に中高年の女性に多いのが特徴です。

🟩 ドライマウスの【原因】とは?

ドライマウス(口腔乾燥症)は、単なる加齢や乾燥だけが原因ではありません。複数の身体的・精神的・環境的要因が絡み合って発症します。ここでは、唾液腺障害の有無によって分類します。

🟠 唾液腺障害によるドライマウス

▶シェーグレン症候群

シェーグレン症候群(臓器特異的自己免疫疾患)と診断されれば、難病指定されているため医療費が全額無料です。また、日本において患者数は約50万人いると言われています。

シェーグレン症候群の代表的な症状は「口腔乾燥」と「目の乾燥」、「皮膚の紅斑(発疹)」などです。

シェーグレン症候群では涙腺と唾液腺など全身の外分泌腺にリンパ球浸潤を伴った組織破壊が起きます。口腔乾燥症状は、唾液腺の腺房細胞の破壊、委縮、消失などにより唾液分泌低下が発現します。

処方薬

処方薬としてはサラジェン、漢方薬の白虎加人参湯、五苓散などの内服薬です。

対策

頻回のうがい、人工唾液(サリベート®エアゾール)の噴霧、口腔内用保湿ジェルの塗布など局所の対処療法が推奨されます。

▶糖尿病

日本において糖尿病患者は1,000万人、糖尿病予備軍は1,000万人と言われています。

糖尿病患者の糖を含んだ尿は浸透圧が高く、水分を尿管に引っ張る力が強くなります。その結果、多量の尿が排出され、脱水症状とともに口の渇きが発現します。

また、血糖値上昇によるグルコーススパイクにより唾液腺が傷害を受けて唾液分泌が低下すると考えられています。

糖尿病の治療

糖尿病の改善を最優先し、内科の専門医を受診してください。

対策

頻回のうがい、人工唾液(サリベート®エアゾール)の噴霧、口腔内用保湿ジェルの塗布など局所の対処療法が推奨されます。

▶口腔癌の放射線治療

近年になって口腔がんの発生頻度が高まっています。口腔がんの治療で放射線を照射すると大唾液腺(耳下腺、舌下腺、顎下腺)などが破壊されるため唾液分泌に障害が発生します。

症状は放射線照射量に比例し、放射線治療の初期から発現します。

処方薬

処方薬としてはサラジェン、漢方薬の白虎加人参湯、五苓散などの内服薬です。放射線により唾液腺の障害が起こっているためシェーグレン症候群と同様な処方薬です。

対策

頻回のうがい、人工唾液(サリベート®エアゾール)の噴霧、口腔内用保湿ジェルの塗布など局所の対処療法が推奨されます。

🟠 正常の唾液腺で起こるドライマウス

▶ストレス性(神経性)ドライマウス

ストレスなどの精神的要因が原因のドライマウスは、口腔乾燥症状を訴える患者の約30%に及んでいます。

超高齢社会が進行する中、価値観の変化、人間関係の希薄化、失業、離婚、死別などの喪失体験、過重労働による健康障害、睡眠障害、 PTSD (心的外傷後ストレス障害)など様々なストレスにより、唾液分泌は低下します。

ストレス社会の低年齢化が顕著になるとともに、ドライマウス患者の低年齢化も起こっています。そのため、小学校高学年から中学生の子供がドライマウス症状を訴えるケースも散見されます。

ドライマウスは、唾液の本来の機能である口腔内細菌に対する抗菌作用や自浄作用を低下させます。それに伴って口臭発生の危険性も伴っています。

ドライマウスは、子供の口臭や自臭症の原因の一つとなっています。

歯科心身症・不安神経症の対策

唾液は十分出ているのに、思い込みや誤解からドライマウスが一生治らないのではないかという不安の堂々巡りを行ってしまう方がいます。

こういった方は、ポジティブにとらえる思考や目の前のことに集中する生活習慣(編み物やタイルのカビを落とすなど。)で改善することがあります。

唾液腺は自律神経(交感神経と副交感神経)の二重支配

安心

副交感神経

リラックスした状態では副交感神経が優位となり、唾液分泌機能が促進します。

不安

交感神経

ストレスが掛かると交感神経優位になり唾液分泌機能が抑制されます。

ストレス解消法

- 腹式呼吸⇒不安の解消。

- 筋弛緩法⇒拳を握る、離す。

- 自律神経訓練法⇒両手両足がだんだん暖かくなる。

- イメージ療法⇒楽しいのんびりした時の思い出。

- 痛くなるストレッチ⇒痛みに集中。

- アンガー マネージメント(怒りのコントロール)⇒ 怒りを覚えたら8秒数える。

(怒りの原因よりも自分が起こったことの記憶の方がいつまでも記憶に残りストレスになる。)

▶更年期障害

女性ホルモン減少によるドライマウス

40代から女性ホルモンが減少し更年期障害が起こると言われています。それに伴ってドライマウスの患者さんが増えるため相関関係があると考えられています。

唾液腺には女性ホルモンの受容体(レセプター)が存在します。そして、体中を巡る女性ホルモンは唾液腺を介して唾液中にも女性ホルモンが分泌されます。このことは唾液腺の機能を維持するために女性ホルモンが重要であるエビデンスになっています。

女性ホルモンにはエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の二つがありますが、その内エストロゲンが減少すると膣の乾燥や口腔乾燥など様々な乾燥症状が起こることがあります。

ホルモン補充療法

閉経後の女性は刺激時唾液の分泌量が減少することが多く、ホルモン補充療法により改善を認めます。

ホルモン補充療法は、欧米では2人に1人が受けていますが、日本では乳癌・子宮癌のリスクが高まるとネガティブキャンペーンがされているため7%に止まっています。

ホルモン補充療法は安いための様々な不定愁訴が改善されては困るというのが反対派の医師の本音ではないでしょうか?

対策

更年期障害によって起こるドライマウスは女性ホルモンを増やすことで改善されます。女性ホルモンを増やす食べ物は大豆イソフラボンやビタミンE、レソルシル酸ラクトン類などです。

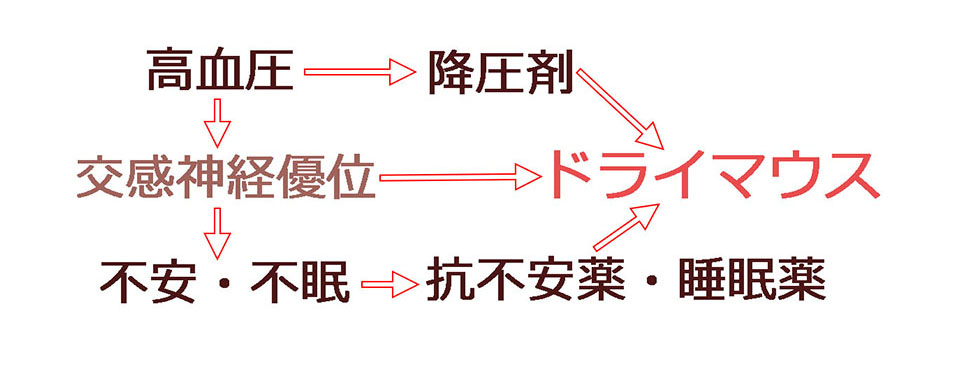

▶薬の副作用

薬の副作用でドライマウスが発生します。成人病で代表的な高血圧、高コレステロール、動脈硬化などの薬が唾液の分泌を阻害します。その他の疾患と薬剤は下記表の通りです。

処方薬がドライマウスを起こす例

- 高血圧→交感神経優位→ドライマウス

- 高血圧→降圧薬服用→ドライマウス

- 不安・不眠→抗不安薬・睡眠薬→ドライマウス

処方薬の減量・変更・中止

処方薬が原因のドライマウスでは、唾液腺は破壊されていないので機能は維持されています。

従って薬を減量するか中止します。あるいは薬を変更することで唾液分泌が回復する可能性があります。

薬剤の変更や中止は主治医とよく相談することが必要です。

対策

頻回のうがい、人工唾液(サリベート®エアゾール)の噴霧、口腔内用保湿ジェルの塗布など局所の対処療法が推奨されます。

ドライマウスを起こす処方薬一覧

向神経薬

| 対象疾患 | 薬剤名 |

|---|---|

| 抗うつ薬 | アナフラニール、トリプタノール、ルジオミール |

| 抗不安薬(睡眠導入剤) | セルシン、デパス、ハルシオン |

| 抗精神病薬 | セレネース、コントミン、ヒルナミン |

| 抗てんかん薬 | テグレトール |

| 抗パーキンソン薬 | パーロデル、ドプス、シンメトリル |

その他の薬

| 薬効分類 | 薬剤名 |

|---|---|

| 降圧剤・抗不整脈薬 | ノルバスク、アダラート;カルシュウム拮抗薬 |

| 抗アレルギー薬 | ポララミン、アタラックス、アレジオン |

| 消化性潰瘍治療薬 | ケタプロン |

| 抗コリン薬 | ブスコパン、バップフォー |

| 気管支拡張剤 | メプチン、テオドール |

| 利尿剤 | ラシックス |

| 鎮痛剤 | ロキソニン、ボルタレン |

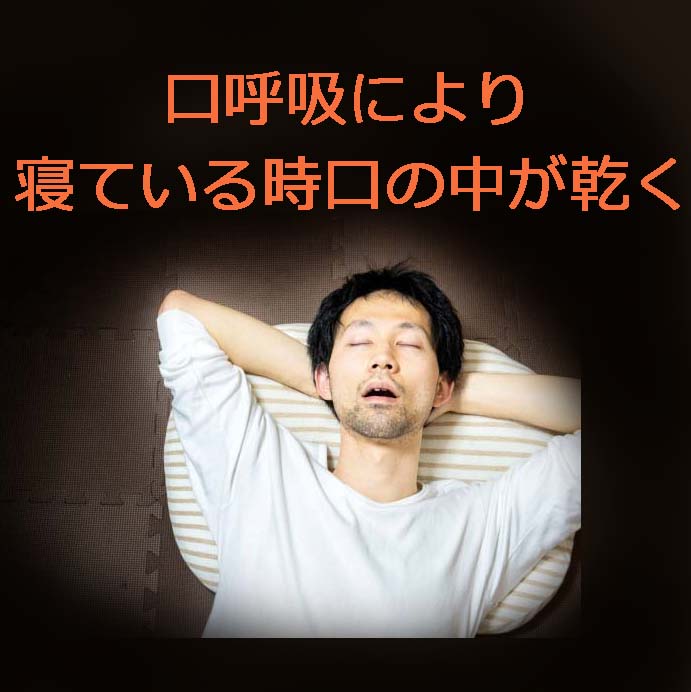

▶口呼吸、鼻づまり、睡眠時無呼吸症候群

睡眠中のドライマウス

起きている時は問題ないが、寝ている時に口の中や舌が乾いて起きてしまったり、起床時のネバネバ唾液で不快症状が出る場合には、口呼吸、鼻づまり、睡眠時無呼吸症候群、睡眠中の体勢などの病気が原因と考えられます。

特に子供に多いのですが、口をポカンと開けて口で呼吸をする口呼吸が成人になっても持続する様な場合にはドライマウスだけで無く様々な弊害が発生します。

対策

夜中に口が乾いて目が覚めてしまう場合には、枕元にペットボトルを用意しておくと安心して眠れるようです。また、保湿装置(プレート)の使用も効果的です。

睡眠時無呼吸症候群ではシーパップやマウスピースなどの使用で改善する場合があります。

睡眠中の体勢が悪い場合には抱き枕の使用で改善する場合があります。

▶加齢による筋力低下

老人性ドライマウス

唾液は安静にしていると少しずつ口腔内に分泌されます。これを安静時唾液といます。一方、咀嚼などの刺激が加わった時に出る唾液を刺激唾液と呼びます。

以前は、加齢とともに唾液分泌量が低下すると思われていましたが、刺激唾液量は殆ど変化が無いことがわかってきました。

しかし、加齢とともに口輪筋、咬筋、頬筋などの咀嚼筋群の筋力が低下(オーラルフレイル)する人が増えてきます。咀嚼機能が低下すると唾液分泌が十分になされずドライマウスになることがあります。つまり、心身共に健康な老人の口は乾かないということが出来ます。

対策

唾液腺マッサージやあいうべ体操など口腔周囲筋の筋力を強化することで唾液分泌を促します。

保湿剤配合のジェルをスポンジブラシなどで塗布したり、乾燥した口腔粘膜に直接スプレーによる噴霧が効果的です。

漢方薬の白虎加人参湯、五苓散の投薬が有効な場合があります。

入れ歯にはカンジダ菌が付着し増殖しやすいので、抗真菌剤のミコナゾールゲルを義歯粘膜面に塗布するとカンジダ菌の増殖が抑えられます。ミコナゾールゲルは塗り薬なので副作用は殆どありません。

▶腎不全

人工透析でドライマウス

腎不全の患者は32万人にます。週に3回の人工透析の際に大量の水を体内から抜き取ります。そのため強いトライマウスが発生します。(欧米で腎移植が主流で、人工透析の頻度は低い。)

対策

頻回のうがい、人工唾液(サリベート®エアゾール)の噴霧、口腔内用保湿ジェルの塗布など局所の対処療法が推奨されます。

虫歯予防効果もあり唾液分泌を促すキシリトールガムを噛む。砂糖の入っている飴などは虫歯の原因になるのでNGです。

🟨 ドライマウスの【具体的な症状】

ドライマウスは、**単に「口が乾く」だけではありません。**進行することで日常生活にさまざまな支障をきたします。以下に、よく見られる症状を具体的にご紹介します。

🔵 口の中がネバつく、乾く感じがする

最も多く訴えられるのが、**「口の中がネバネバする」「乾燥して喋りにくい」**といった違和感です。

- 唾液が少なくなることで、舌が上あごに張り付くような感覚を覚える

- 水分なしでは飲み込みが困難になる

- 朝起きたときに口の中がパサパサしている

このような初期症状を見逃さず、早めに対策することが大切です。

🔵 会話・食事がしづらくなる

唾液は発音・嚥下(えんげ=飲み込み)をスムーズにする潤滑油の役割を担っています。唾液の不足により、以下のような問題が起きやすくなります。

- 言葉がうまく発音できず、会話がスムーズにいかない

- パサついた食べ物(パンやビスケットなど)が飲み込みづらくなる

- 食事に時間がかかるようになる

特に高齢者の場合は、誤嚥(ごえん)や栄養不足のリスクも伴います。

🔵 口臭や虫歯、歯周病が増える

唾液には、**口の中を清潔に保つ「自浄作用」や、細菌の繁殖を抑える「抗菌作用」**があります。唾液が減ることで、次のような問題が起こりやすくなります。

- 口臭が強くなる

- 虫歯や歯周病が急に増える

- 舌苔(舌の表面の白っぽい汚れ)がたまりやすくなる

口腔トラブルが連鎖的に発生するのもドライマウスの怖さです。

🔵 舌や粘膜の痛み、口内炎ができやすくなる

唾液が減ることで、口の中の粘膜が乾燥し、炎症や傷ができやすくなります。

- 舌がピリピリ痛む

- 入れ歯や詰め物が粘膜に当たって傷になりやすい

- 口内炎が頻繁にできる

口内の傷は治りにくく、慢性的な痛みや不快感の原因になります。

🔵 味覚の変化・違和感

意外に多いのが、**「味が薄く感じる」「苦味や金属っぽさを感じる」**といった味覚の異常です。

- 唾液が少ないと味を感じる舌の受容体に味が届きにくくなる

- 舌の乾燥による感覚の鈍化

- 薬の副作用と重なって味覚障害が起きることも

このように、ドライマウスは単なる乾燥症状にとどまらず、食の楽しみまで奪う病気であることがわかります。

🟪 ドライマウスの【検査・診断方法】

ドライマウスは、自覚症状だけでは正確な診断が難しい疾患です。以下のような検査を通して、唾液の分泌量や原因疾患の有無を明らかにすることが大切です。

⚪唾液分泌量の測定

正常

唾液分泌量は正常

唾液はしっかり出ているが口腔乾燥感を訴える場合は、神経性ドライマウス(異常感症)を疑います。

上顎前突で口呼吸がある場合、唾液分泌量が正常であってもドライマウス症状を訴える場合があります。また、夜寝ている時の口腔乾燥感は口呼吸が原因である場合が多いのが特徴です。

低下

唾液分泌量が低下

シェーグレン症候群、糖尿病、口腔癌の放射線治療、更年期障害(女性ホルモン減少)、病気による処方薬、人工透析など原因となるため鑑別診断を行います。

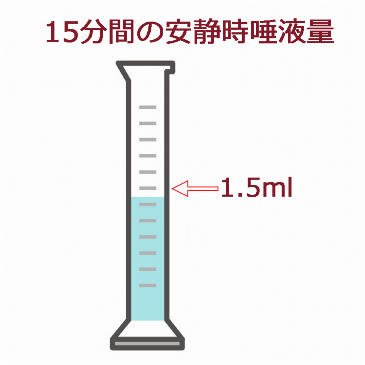

✅ 安静時唾液量検査(無刺激唾液量)

▶安静時唾液量検査のやり方

15分間噛まずに口の中に溜まった唾液をコップにとります。

▶判定基準 1.5ml以上で正常

15分間で1.5ml以上の唾液量があれば正常です。

1.5ml以下の場合、シェーグレン症候群の診断基準の1項目に入ります。(ヨーロッパの診断基準)

▶診断基準

ストレス性(神経性)ドライマウス

| 刺激唾液量 | 無刺激唾液量 |

| 正常 | 低下 |

薬剤性ドライマウス

| 刺激唾液量 | 無刺激唾液量 |

| 正常 | 低下 |

✅ 刺激唾液量検査1:ガムテスト(咀嚼刺激唾液分泌試験)

▶10分10ml以上で正常

ガムを噛むことで唾液腺に刺激を与え、10分間で出た唾液の分泌量を計測する方法です。ガムの種類は問いませんが、味の付いているガムで味覚を刺激することが重要です。

10分間で10ml以上あれば正常です。

✅ 刺激唾液量検査2:サクソンテスト(非刺激唾液分泌試験)

▶2分で2g 以上で正常

ガーゼを2分間(1秒に1回 計120回)噛み、ガーゼが吸収した唾液量を重量の増加で計測します。

2分間で2g 以上の唾液増加があれば正常です。

⚪ 医療機関での精密検査内容と費用の目安

症状が強い場合や基礎疾患が疑われる場合は、以下のような精密検査が必要になります。

🔬 唾液腺シンチグラフィー

放射性物質を使い、唾液腺の働きを画像で確認

→ 費用:約5,000~10,000円(保険適用あり)

🔬 血液検査

自己免疫疾患(例:シェーグレン症候群)を確認するための抗体検査

→ 費用:約3,000円前後(保険適用)

🔬 唾液腺造影・MRI

唾液腺の形態異常や腫瘍を確認

→ 費用:保険適用で1万円前後のことが多い

※料金はあくまで目安で、医療機関や地域によって異なります。

⚪ どこで診てもらえる?専門外来の探し方

ドライマウスの診断・治療は、以下のような診療科で対応しています。

🏥 歯科・口腔外科:唾液量の測定や生活指導、口腔ケアの提供

🏥 耳鼻咽喉科:口腔乾燥の原因となる鼻や喉の異常の確認

🏥 内科・膠原病科:自己免疫疾患(シェーグレン症候群など)の精査

また、「ドライマウス外来」や「口腔乾燥症外来」といった専門外来を設置している大学病院や大規模病院もあります。

🔍 探し方のコツ

- 「ドライマウス 専門外来 ○○市(地域名)」で検索

- 日本ドライマウス研究会(Dry Mouth Society Japan)のWebサイトで医療機関を確認

早期診断と適切な治療につなげるためにも、症状が気になる方は放置せず、まずは歯科や口腔外科で相談してみましょう。

🟫 ドライマウスの【治療法と対策】

ドライマウスは放置して自然に治る病気ではありません。症状の原因や重症度に応じて、薬物療法・生活改善・セルフケアを組み合わせた多角的な対策が必要です。

🧡ドライマウス対策:人工唾液と保湿スプレーの効果

💧 人工唾液、保湿スプレー、保湿ジェル

人工唾液、保湿スプレー、保湿ジェルは対処療法ですが、コエンザイムQ10は唾液分泌そのものを促進する可能性があります。

また、唾液腺が壊れていないドライマウスのケースであれば運動療法として唾液腺マッサージや「あいうべ体操」も効果的です。

唾液が少ないと感じたら

対処療法

🧡保湿プレート

💧 保湿プレートに保湿ジェルを入れて寝る

上顎の口蓋を覆うように保湿装置(マウスピース)を作ります。夜寝る前に保湿ジェルを入れて口腔内に装着して寝ます。

義歯を装着している患者さんであれば、義歯の粘膜面に保湿剤を塗布して寝るのも有効です。

保湿ジェルは市販のものであればどれを使っても大きな違いはありません。

ただし、市販されている保湿ジェルは口腔化粧品に分類されています。そのため、「使用後は吐き出して下さい。」となっています。

夜寝ている時、口が乾くことを防止するためにこういった使い方をするのはいささか懸念が生じます。

🧡唾液腺マッサージ

🌀唾液腺マッサージのやり方

【耳下腺】

耳の前辺りを後ろから前へ軽くマッサージします。約10回×2回/日

【顎下腺】

下あごの骨の直ぐ内側を親指で軽く押します。五ヶ所×10回×2回/日

【舌下腺】

下顎の先端の内側を親指で軽く押します。10回×2回/日

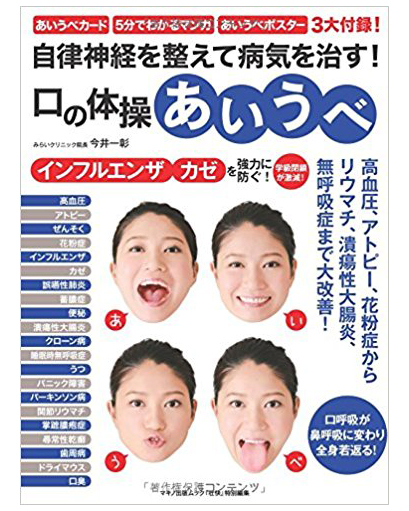

🧡あいうべ体操

🌀 あいうべ体操とは

「あいうべ体操」は、口呼吸を鼻呼吸に改善していく事を目的に考案された口の体操のことですが、口の周りの筋肉をしっかり動かすことや、ベロを動かすことで、食事をする為の筋肉のトレーニングに大変有効です。

即効性はありませんが、長期間トレーニングすることで唾液分泌促進効果が期待出来ます。

🧡還元型コエンザイムQ10

💊唾液分泌を促進するサプリメント

還元型コエンザイムQ10は、抗酸化作用とATP産生作用を有し、唾液分泌障害を改善する効果があります。

コエンザイムQ10には還元型と酸化型がありますが、還元型がより効果的です。

amazonで購入

還元型コエンザイムQ10

楽天で購入

還元型コエンザイムQ10

酸化ストレスによる唾液分泌減少に有効

ドライマウスの患者の酸化ストレスが極めて高いことがわかっています。

酸化ストレスにより老化すると考えられていますが、唾液腺も酸化ストレスによって錆びてしまって唾液分泌機能が低下したものと考えられます。

酸化ストレスの原因として排気ガス粒子、酒、大気汚染、紫外線、ストレス、タバコ、食品添加物残留農薬などが考えられます。

こういった酸化ストレスが体を錆びさせる活性酸素・フリーラジカルを大量に発生させます。

🧡 薬による治療(唾液分泌促進薬)

医師の処方で行われる治療のひとつが薬物療法です。

💊 唾液分泌促進薬(サリグレンなど)

- 唾液腺を刺激して分泌を促す内服薬

- 主にシェーグレン症候群などに使用される保険適用薬

※薬の使用は医師・歯科医師と相談しながら行うことが大切です。

🧡 生活習慣の改善(水分補給など)

日常生活でのちょっとした工夫が、唾液分泌の回復をサポートします。

🥤 こまめな水分補給

- 水やお茶を1回に少量ずつ、頻回に摂取することが効果的

🚭 禁煙・節酒・規則正しい生活

- 唾液腺の働きを妨げる習慣の見直しが重要です

🧡 市販のキシリトールガムの活用法

手軽に始められるセルフケアとして、キシリトールガムの活用が有効です。

🍬 キシリトールガム・タブレット

- 噛む刺激で唾液の分泌を促進

- 砂糖不使用のものを選ぶことで虫歯予防にも

市販品は薬局やオンラインでも購入可能ですが、症状が続く場合は医師の診断が必要です。

🧡 歯科・口腔外科での定期的なケア

ドライマウスによって虫歯や歯周病のリスクが高まるため、定期的な歯科受診が不可欠です。

🦷 フッ素塗布・口腔内清掃

- 虫歯や炎症を未然に防ぐための基本的ケア

🦷 唾液検査や生活指導

- 歯科では唾液分泌状態の測定やケア製品の指導も受けられます

初期の段階から歯科と連携することで、症状の進行を食い止めやすくなります。

🧡 漢方・補完療法の可能性

ドライマウスに対しては、漢方薬や補完療法も有効とされるケースがあります。

🌿 代表的な漢方薬

- 麦門冬湯(ばくもんどうとう)

- 八味地黄丸(はちみじおうがん)

- 人参養栄湯(にんじんようえいとう) など

※体質や症状により処方が異なるため、漢方専門医や薬剤師への相談が推奨されます。

また、鍼灸や唾液腺マッサージなど、補完的なアプローチも一部で取り入れられています。

⬛ 放置NG!ドライマウスが引き起こす【二次的トラブル】

ドライマウスを放っておくと、「乾燥」だけでは済まない深刻なトラブルにつながることがあります。以下のような二次的な問題が重なることで、全身の健康やQOL(生活の質)まで影響を受ける可能性があるのです。

💥 虫歯・歯周病・口臭の悪化

唾液には**口腔内の汚れを洗い流す「自浄作用」**や、**細菌の繁殖を防ぐ「抗菌作用」**があります。唾液が不足することで…

- プラーク(歯垢)がたまりやすくなる

- 虫歯・歯周病が急速に進行しやすくなる

- 口臭が強くなる(生乾きのようなにおい)

さらに、入れ歯やブリッジが合わなくなる・外れやすくなるなど、補綴装置のトラブルも増える傾向にあります。

💥 誤嚥性肺炎・栄養不足・会話障害

唾液は「飲み込み」や「話す」ためにも欠かせない存在です。ドライマウスが進行すると、次のような日常動作への支障が出始めます。

- 食べ物を飲み込みづらくなることで、誤って気道に入る=誤嚥のリスク増加

- 食事量が減り、栄養不足や体重減少につながる

- 舌の動きが悪くなり、滑舌が悪くなる・会話がしにくくなる

特に高齢者では誤嚥性肺炎が命に関わる重篤な合併症となるため、予防が極めて重要です。

💥 「オーラルフレイル」への進行リスク

近年注目されているのが、「オーラルフレイル(口の虚弱)」という概念です。これは、加齢や口腔機能の低下によって、

- 噛む力や飲み込む力の衰え

- 社会とのつながりの低下

- 全身の虚弱=フレイルへの進行

といった悪循環につながる状態を指します。

ドライマウスは、オーラルフレイルの**“入り口”ともいえる危険サイン**。放置することで、介護や寝たきりリスクの増加にも直結するため、早めの対処が必要です。

✅ まとめ:症状が軽いうちに気づき、行動を起こすことが将来の健康を守る第一歩です。

🔷 ドライマウスにならないための【予防法】

ドライマウスは生活習慣や環境の見直しで予防・改善が期待できる疾患です。以下では、今日からできる予防法を3つの視点でご紹介します。

💡 日常生活でできる唾液分泌アップ法

唾液の分泌は、日常のちょっとした工夫で高めることができます。

🌀 口腔体操・あいうべ体操

- 「あ・い・う・べ」と大きく口を動かす体操を1日3回

- 口周りの筋肉や唾液腺を刺激し、分泌を促進

👅 舌回し運動

- 舌をゆっくり円を描くように口の中で回す(左右10回ずつ)

- 舌の筋力アップ+唾液腺への刺激に有効

😊 笑う・会話を楽しむことも立派な予防法!

日常的に口を動かす習慣が唾液分泌を保つカギになります。

💡 食生活の工夫(よく噛む・キシリトール活用など)

食べ方や食べ物の選び方でも、ドライマウスを予防できます。

🍚 「よく噛む」習慣を意識

- 1口30回を目安に噛むことで、唾液腺が刺激される

- 硬めの食材(ごぼう・れんこん・干し芋など)もおすすめ

🍬 キシリトールガムの活用

- 唾液分泌を促すだけでなく、虫歯予防にも効果的

- 食後や口が乾いたときに噛む習慣をつける

🚱 カフェインやアルコールは控えめに

- 利尿作用があるため、体内の水分が減少しやすく乾燥を助長します

💡 室内環境・湿度管理の重要性

特に冬場や冷暖房の効いた部屋では、空気の乾燥によって口腔内も乾きやすくなります。

💧 加湿器の使用で湿度をキープ(50〜60%が目安)

🌬️ 寝室では口呼吸対策として鼻呼吸を意識

😴 睡眠時は「口テープ」「加湿マスク」なども有効

また、定期的に水を含んだうがいをすることで、口腔内の保湿と清掃が同時にできます。

✅ ちょっとした習慣が、未来の健康を守る第一歩です。

ドライマウス予防は、毎日の小さな積み重ねが最も効果的な対策です。

🟠 Q&A|ドライマウスに関するよくある質問

ドライマウスに悩む方がよく感じる素朴な疑問を、わかりやすく解説します。気になることがある方は、ぜひ参考にしてください。

❓ マスクとドライマウスの関係は?

マスク生活が続く中で、「口が乾きやすくなった」という声が多く聞かれます。これは以下の理由が考えられます:

🟡 口呼吸になりやすくなる

- マスク着用中は呼吸がしにくくなり、無意識に口で呼吸してしまうことがあります。

🟡 会話や咀嚼の機会が減る

- マスクによって表情筋や口の動きが減り、唾液の分泌も低下します。

💡 対策:

- 鼻呼吸を意識する

- こまめに水分をとる

- 「あいうべ体操」などを日常的に行う

❓ 妊娠中・高齢者・子どもにも起こるの?

はい、ドライマウスは年齢・性別を問わず誰にでも起こり得る症状です。

👵 高齢者

- 唾液腺の機能低下や多剤服用の影響で発症しやすく、最も多い年齢層です。

🤰 妊娠中の女性

- ホルモンバランスの変化や自律神経の乱れ、鉄分不足が原因となる場合があります。

👧 子ども

- ストレス、薬の副作用(抗アレルギー薬など)、水分不足や口呼吸の癖によって起こるケースもあります。

💡 どの年齢層でも「原因の見極め」と「早めの対策」が重要です。

❓ 市販のうがい薬やガムは効果ある?

状況に応じて、市販の製品もドライマウス対策に役立ちます。

🟩 うがい薬

- 殺菌効果が強いタイプは粘膜を刺激して乾燥を悪化させる場合もあるため、低刺激・保湿成分配合のものがおすすめです。

- 「洗いすぎ」は逆効果になることもあるので、頻度に注意。

🟩 ガムやタブレット

- キシリトール配合の製品は唾液分泌を促しながら虫歯予防にも効果的です。

- よく噛む習慣をつけることで、唾液腺が活性化します。

💡 ポイント:

- 即効性はないが、継続して使うことで補助的な効果が見込める

- 症状が強い場合は医療機関での相談がベスト

🟣 まとめ|ドライマウスは早期対処がカギ!

ドライマウス(口腔乾燥症)は、年齢や性別に関係なく誰にでも起こりうる現代的な悩みです。乾燥を「たかが不快感」と軽視していると、虫歯・歯周病・口臭といった口のトラブルだけでなく、誤嚥性肺炎や「オーラルフレイル」など命に関わる問題に発展する可能性もあります。

本記事では、競合サイトでは触れられていない以下のポイントも含め、より深く解説しました:

✅ シェーグレン症候群や薬の副作用といった医学的背景への理解

✅ 日常生活でできる具体的な予防・改善法

✅ 患者が本当に知りたい疑問をQ&A形式で解決

✅ 高齢者が特に注意すべき「オーラルフレイル」や誤嚥リスクへの言及

💡ドライマウスは、正しい知識と早めの行動でコントロール可能な症状です。

「少し口が乾くな…」という小さなサインを見逃さず、

👉 歯科や専門医に相談することが、将来の健康を守る第一歩です。

最近、江戸川区篠崎で口の乾きやネバつきが気になる方へ

江戸川区篠崎でドライマウス(口腔乾燥症)に対応している歯科医院をお探しなら、当院へご相談ください。

原因の見極めから予防・治療まで、患者さま一人ひとりに合わせた丁寧なケアを行っています。まずはお気軽にご相談を。

筆者・院長

深沢 一

Hajime FULKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。