- 1. 【▶️44秒】前歯のすき間は過剰歯かも?子どもの歯並びを守るためにできること

- 2. 🧠 過剰歯とは何か?

- 2.1. 「過剰歯」の定義と基本知識

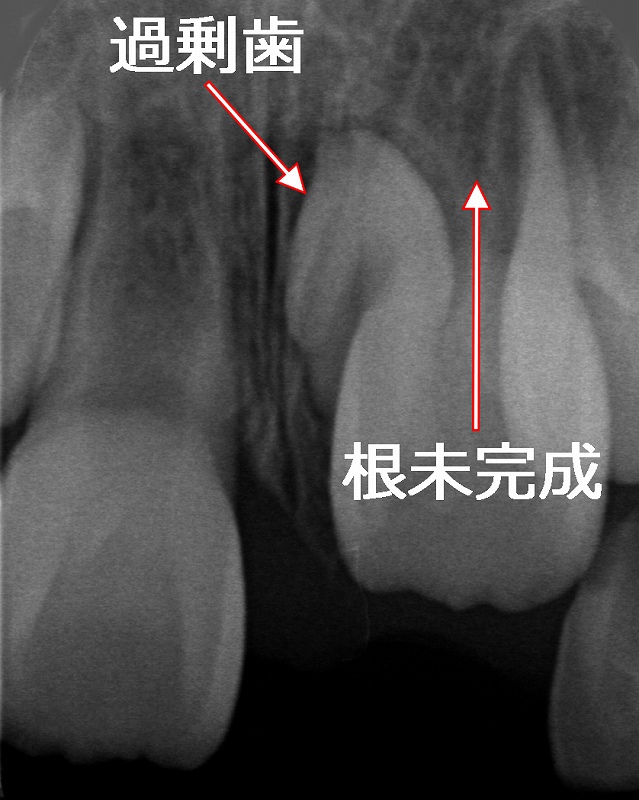

- 2.2. 過剰歯のレントゲン画像

- 2.2.1. 🦷 所見の概要

- 2.2.2. 🧩 考えられる診断

- 2.2.3. ⚠️ 臨床的意義

- 2.2.4. 🩺 補足説明

- 2.3. 🧒 小児と大人での違い

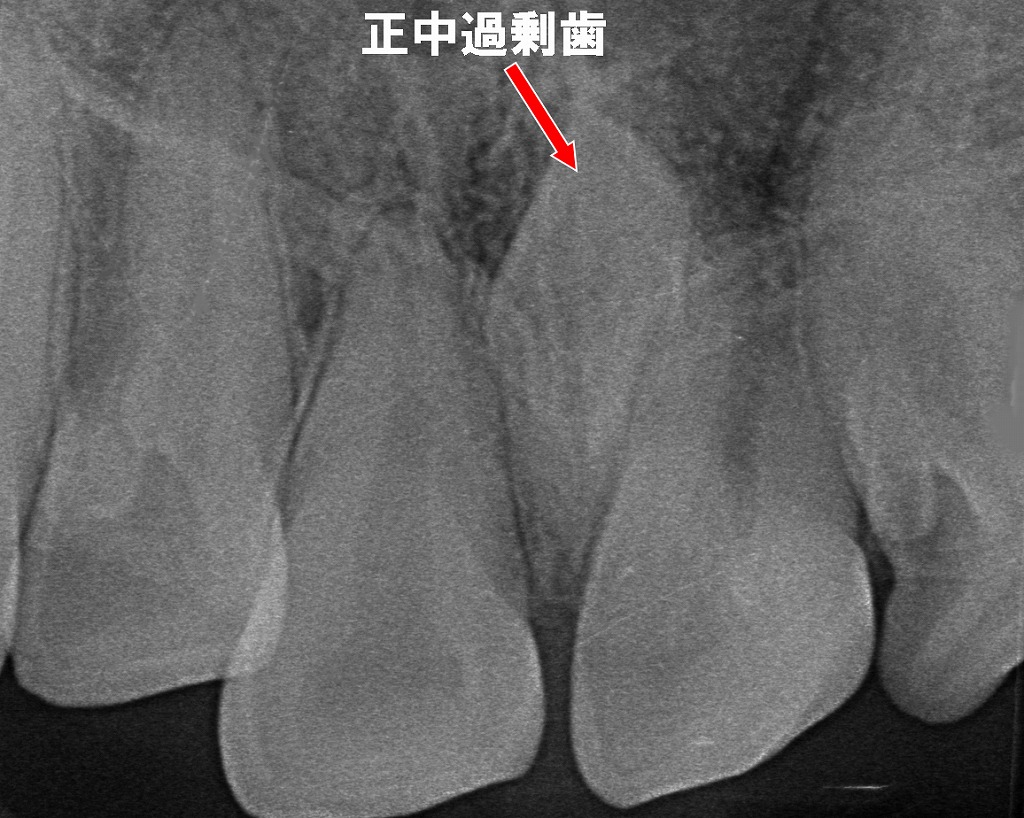

- 2.4. 🧒 正中過剰歯

- 2.4.1. 子供の正中過剰歯のレントゲン画像

- 2.5. 正中過剰歯の抜歯

- 2.6. 🧒 みにくいアヒルの子時代

- 2.7. 🦷 順正過剰歯と逆性過剰歯の分類と特徴

- 2.7.1. ✅ 順正過剰歯(じゅんせいかじょうし)

- 2.7.2. ⚠️ 逆性過剰歯(ぎゃくせいかじょうし)

- 3. 📊 なぜ起こる?過剰歯の原因

- 3.1. 🧬 遺伝・先天的な要因

- 3.2. 🌱 環境や成長過程の影響

- 3.3. 🤰 妊娠中の影響など最新研究にもとづく知見

- 4. 📈 過剰歯の発生頻度・男女比・部位別の傾向

- 4.1. 📊 発生頻度:どのくらいの確率で起こるの?

- 4.2. 🚹🚺 男女比:男の子のほうが多い?

- 4.3. 🦷 前歯部に多い理由とは?

- 4.4. 🦷 上顎と下顎での違い

- 4.5. 🌍 日本人に多い?海外との比較データ

- 5. 🚨 放置するとどうなる?過剰歯が引き起こすリスク

- 5.1. 🌱 永久歯の萌出障害(ほうしゅつしょうがい)

- 5.2. 🦷 歯列不正や噛み合わせ異常

- 5.3. 🦴 顎骨や神経への影響

- 5.4. 😬 審美的な問題(見た目の悪化)

- 6. 🔍 過剰歯の見つけ方と診断方法

- 6.1. 😐 自覚症状がないことも

- 6.2. 🩻 レントゲン・CT検査での確認方法

- 6.3. 🏫 学校検診で見つかるケース

- 7. ⏱ 抜歯の必要性とその判断基準

- 7.1. ⚠️ どんな場合に抜歯が必要?

- 7.2. 🙆♀️ 抜かないで済むケースとは?

- 7.3. 📅 成長段階に応じた判断のポイント

- 8. 🩺 治療の流れと手術の内容

- 8.1. 📅 抜歯のタイミング(年齢別)

- 8.2. 💉 全身麻酔?局所麻酔?術式の選択

- 8.2.1. ▶ 局所麻酔(部分麻酔)

- 8.2.2. ▶ 全身麻酔

- 8.3. 🏥 入院の有無と回復期間

- 8.4. 😬 併用される矯正治療についても

- 8.5. 🔪完全埋伏した正中過剰歯の抜歯手術:手術の流れと注意点

- 8.5.1. 抜歯手術の手順

- 9. 💴 気になる費用と保険適用

- 9.1. 🧒👨🦳 小児・成人それぞれの治療費目安

- 9.1.1. 【小児の場合】

- 9.1.2. 【成人の場合】

- 9.2. 🧾過剰歯の日帰り抜歯手術の保険点数

- 9.2.1. 保険診療

- 9.3. 🏥 保険が適用されるケース

- 9.4. 💸 自費診療となる場合の説明

- 9.5. 💴民間保険で手術給付金は?

- 10. 🧑⚕️ 小児歯科医・矯正歯科医からのアドバイス

- 10.1. 🏥 過剰歯の相談をするならどの診療科?

- 10.2. 🔍 早期発見・早期治療の重要性

- 10.3. 💡 セカンドオピニオンのすすめ

- 11. 🏡 ご家庭でできる観察ポイントと注意点

- 11.1. 👀 お子さんの歯並び・歯の本数チェック

- 11.2. 📅 永久歯の生え変わり時期の注意点

- 11.3. 🆘 過剰歯かも?と思ったら

- 12. 📝 よくある質問(FAQ)

- 12.1. ❓過剰歯は何本まで生えるの?

- 12.2. ❓兄弟もなるの?

- 13. 📌 まとめ:過剰歯に気づいたら早めの相談を!

- 14. 江戸川区篠崎で過剰歯のご相談なら当院へ

- 15. 筆者・院長

「歯の数が多い気がする」「前歯の間に小さな歯がある」——それはもしかすると過剰歯かもしれません。過剰歯とは、通常の本数より多く生えてくる余分な歯のことで、特にお子さんの上の前歯に見られることが多い異常です。

自覚症状がないまま放置されることもありますが、永久歯の生え方や歯並びに影響を及ぼす可能性があります。この記事では、過剰歯の原因・リスク・治療方法までを詳しく解説します。

【▶️44秒】前歯のすき間は過剰歯かも?子どもの歯並びを守るためにできること

🧠 過剰歯とは何か?

「過剰歯」の定義と基本知識

過剰歯(かじょうし)とは、通常の本数よりも多く生えてくる余分な歯のことをいいます。

乳歯は通常20本、永久歯は28〜32本が正常な本数ですが、これを超えて発生した歯が「過剰歯」です。

見た目は普通の歯と変わらないこともありますが、中には形がいびつだったり、歯ぐきの中に埋まったまま出てこない場合もあります。

過剰歯は、上の前歯のあたり(上顎中切歯の間)にできやすく、この部位に現れるものは「正中過剰歯(せいちゅうかじょうし)」と呼ばれます。

過剰歯のレントゲン画像

この画像は**下顎のパントモX線画像の一部**で、赤い矢印の先に示されている部分に注目すると、**小臼歯のような形態をした過剰歯(supernumerary tooth)**が確認されます。

🦷 所見の概要

- 部位:下顎臼歯部(第二小臼歯と第一大臼歯の下方)

- 形態:明瞭な歯冠と歯根を有し、形態的に小臼歯に類似

- 位置:下顎骨内に埋伏しており、周囲の骨に囲まれている

- 歯根方向:既存の歯列に対してやや水平または斜めに存在

🧩 考えられる診断

- 埋伏過剰歯(impacted supernumerary tooth)

- 下顎小臼歯部に発生する比較的まれなタイプ。

⚠️ 臨床的意義

- 通常、症状がない場合は経過観察されることもありますが、以下のような影響がある場合は抜歯が検討されます:

- 隣接歯の萌出障害や歯根吸収

- 囊胞形成のリスク(特に濾胞性嚢胞)

- 歯列不正や噛み合わせへの影響

🩺 補足説明

過剰歯は上顎前歯部(いわゆる正中過剰歯)が最も多く、

**下顎小臼歯部に生じる例は比較的少ない(全過剰歯の約8〜10%程度)**と報告されています。

形態が正常な歯に近い場合(副歯型)と、円錐状など異常形態を示す場合(異形歯型)があり、

この症例では前者(副歯型)に該当する典型的な像です。

🧒 小児と大人での違い

過剰歯は子どもに多く見られる症状ですが、大人でもまれに発見されることがあります。

- 小児の場合:

乳歯の生え変わりや永久歯の萌出(ほうしゅつ)のタイミングで、歯の本数が合わないことに気づくケースが多く、学校歯科健診や定期検診で発見されることがよくあります。 - 成人の場合:

過剰歯が完全に歯ぐきの中に埋まっているケースが多く、自覚症状がないまま過ごしていることも。矯正治療や親知らずのレントゲン撮影時に偶然見つかることがあります。

過剰歯は、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす可能性があるため、発見されたら早めの診断・治療が重要です🦷

🧒 正中過剰歯

正中離開(すきっ歯)の原因となる正中離開

写真は正中過剰歯が骨の中に埋まった状態で存在することが原因で起こった正中離開(すきっ歯)の症例です。

上顎中切歯の間に隙間が出来ています。大人になるまで放置しても正中離開は治りません。

正中過剰歯をそのままにしておくと歯列不正の原因となるばかりか、歯並びに影響を与えないまでも、両前歯の根が吸収(生理的に短くなっていく現象)を起こしたりもします。

過剰歯の抜歯適正年齢

子供の時に抜歯を行えば、正中離開は自然と閉鎖することが多いです。しかし、大人になって正中過剰歯の抜歯を行っても、矯正治療をしない限りすきっ歯は治りません。

両前歯の歯根が完成した時点(7歳くらい)で過剰歯の抜歯を考えるのが良いでしょう。

子供の正中過剰歯のレントゲン画像

6歳児の完全埋伏逆性過剰歯レントゲン画像

6歳の子供の上顎前歯がなかなか萌出せず、歯の間に隙間が出来ていることを主訴として来院しました。

レントゲンを撮ると鼻腔に向いて埋伏している正中過剰歯が確認出来ます。過剰歯に接した中切歯の歯根は未完成の状態です。

歯根の完成を待って抜歯する予定となりました。

同症例8歳時のレントゲン画像

8歳の時点で、正中過剰歯に隣接する中切歯の歯根がほぼ完成したので抜歯をすることになりました。

このまま逆性埋伏過剰歯を放置すると鼻の近くまで移動してしまい、抜歯が極めて困難になることがあります。

8歳の時点でも正中離開は少し残っています。

7歳児の完全埋伏逆性過剰歯レントゲン画 像

7歳児の逆性埋伏過剰歯です。両中切歯間の位置にあるため正中離開が顕著に起きています。

8歳児の完全埋伏逆性過剰歯レントゲン画 像

8歳児の逆性埋伏過剰歯です。中切歯の歯根より高い位置にあるため正中離開は起きていません。

正中過剰歯の抜歯

赤矢印が示す部位には、前歯の中央に本来ない“正中過剰歯”が確認されます。過剰歯は永久歯の萌出を妨げたり、歯並びの乱れ・正中離開の原因となるため、多くの場合は早期の抜歯が必要です。歯列矯正の成功にも関わるため、適切なタイミングでの診断と抜歯が重要となります。

正中部に埋伏している過剰歯を摘出するため、このケースでは頬側から骨を開削し、抜歯したところです。過剰歯が深く埋まっている場合は、このように骨を慎重に削って露出させ、周囲組織を傷つけないように摘出を進めます。永久歯の正常萌出や前歯の正中位置を整えるために重要な処置です。

🧒 みにくいアヒルの子時代

上顎中切歯間に少し隙間を空けて萌出することは正常です。この時期を”みにくいアヒルの子の時代”と呼びます。側切歯が萌出する力で次第に正中離開は閉じてきます。

しかし、正中過剰歯があると正中離開はそのままで閉じることはありません。

子供の正中離開(すきっ歯)

子供の上顎中切歯間が大きく開いています。この様な状態の時期をみにくいアヒルの子時代と呼びます。

※ 歯垢染め出し液を使った状態です。

同症例のレントゲン写真

レントゲン写真を取ると正中過剰歯は認められません。放置しても自然と閉じてくると思われます。

🦷 順正過剰歯と逆性過剰歯の分類と特徴

✅ 順正過剰歯(じゅんせいかじょうし)

- 定義: 通常の歯と同じ向きで生えている過剰歯

- 特徴: まっすぐに生えるため、乳歯や永久歯と一見区別がつきにくい

- リスク: 歯並びを乱したり、永久歯の萌出を妨げる可能性がある

- 治療: 見た目や噛み合わせに影響がある場合は抜歯が検討される

⚠️ 逆性過剰歯(ぎゃくせいかじょうし)

- 定義: 通常とは逆向き(逆さ)に生えている過剰歯

- 特徴: 歯の先端が鼻の方向を向いていることもあり、CTなどの立体画像が診断に重要

- リスク: 萌出障害や歯根吸収の原因になりやすく、埋伏嚢胞などの合併症にも注意

- 治療: 基本的には外科的抜歯が必要となるケースが多い

📌 鼻腔内に存在する逆性過剰歯は、耳鼻咽喉科や口腔外科が共同で抜歯にあたることもあります。

📊 なぜ起こる?過剰歯の原因

過剰歯がなぜできるのか、はっきりとした原因はいまだ解明されていませんが、複数の要因が関係していると考えられています。ここでは、考えられる主な原因を詳しく解説します🦷

🧬 遺伝・先天的な要因

過剰歯は、家族内での発生が多いことが知られており、遺伝的な要因が関係していると考えられています。

特に親や兄弟姉妹に過剰歯がある場合、同じように子どもにも現れる可能性が高くなります。

また、クレフト症候群(口唇口蓋裂)やガードナー症候群など、特定の先天性疾患に関連して過剰歯が発生するケースもあります。

🌱 環境や成長過程の影響

歯の発生は、胎児期から始まる複雑な発生メカニズムによって調整されています。その過程で何らかの異常が起こると、本来作られるべき歯胚(しはい:歯のもと)が二重に分裂してしまうことがあり、これが過剰歯の原因になると考えられています。

一方、口腔内の慢性的な刺激や局所的な影響(歯列不正や外傷など)も、歯胚の異常な形成につながることがあると指摘されています。

🤰 妊娠中の影響など最新研究にもとづく知見

近年の研究では、妊娠中のホルモンバランスの乱れや、ビタミンA・Dの不足、また薬剤の影響なども、胎児の歯の発育に影響を及ぼす可能性があると報告されています。

ただし、これらの要因が直接的に過剰歯を引き起こすかどうかは、さらなる研究が必要とされており、現時点では「可能性のひとつ」として注目されている段階です。

過剰歯は、複数の要因が複雑に絡み合って発生すると考えられており、完全に予防することは難しいのが現状です。

しかし、家族に過剰歯の既往がある場合や歯の数が多いと感じた場合は、早めに歯科で検査を受けることが大切です👩⚕️👨⚕️

📈 過剰歯の発生頻度・男女比・部位別の傾向

過剰歯はそれほど多く見られる症状ではありませんが、一定の割合で発生する口腔内の異常です。ここでは、頻度や男女差、部位ごとの傾向をデータをもとに解説します。

📊 発生頻度:どのくらいの確率で起こるの?

過剰歯の発生頻度は、全体のおよそ1〜5%程度とされており、30〜40人に1人の割合でみられると報告されています。

- 乳歯列期では0.3〜0.6%

- 永久歯列期では1.5〜3%程度

と、永久歯での発見が多いのが特徴です。

🚹🚺 男女比:男の子のほうが多い?

研究データによると、過剰歯は男性に多く発生する傾向があります。

- 男児:女児 = 2:1 ~ 3:1

この理由はまだはっきりとは解明されていませんが、性ホルモンの関与や遺伝的要因が影響していると考えられています。

🦷 前歯部に多い理由とは?

過剰歯は、特に**上顎の前歯の間(中切歯部)にできやすい傾向があります。この部位にできる過剰歯は「正中過剰歯(せいちゅうかじょうし)」と呼ばれ、発生部位全体の80〜90%**を占めるとされています。

前歯部は歯胚の形成が複雑な部位であるため、発生時の異常が起こりやすいと考えられています。また、審美的にも目立ちやすいため、比較的早期に発見されることも多いです。

🦷 上顎と下顎での違い

過剰歯の約9割は上顎(うわあご)に発生し、下顎での発生は非常にまれです。

これは、上顎の方が、構造的にも発育に変動が起きやすいためと考えられています。

さらに、臼歯部(奥歯)や犬歯部にできる過剰歯は全体の1割未満とされており、前歯部への集中が顕著です。

🌍 日本人に多い?海外との比較データ

過剰歯の発生頻度には人種や地域差もあります。

| 地域 | 発生率(概算) |

|---|---|

| 日本・アジア圏 | 約1.5〜3% |

| 欧米圏 | 約1〜2% |

| アフリカ | やや少なめ |

特に**アジア系(東アジア)**では過剰歯の発生率がやや高い傾向があり、日本人でも比較的多く見られる症状の一つです。

過剰歯は、性別・部位・人種によって発生傾向が異なるため、それらを踏まえた診断・観察が重要です🔍

お子さんに過剰歯の兆候がある場合は、専門的な検査を早めに受けることをおすすめします。

🚨 放置するとどうなる?過剰歯が引き起こすリスク

過剰歯は、痛みや違和感がないことも多いため、「そのままでも大丈夫では?」と思われがちです。

しかし、放置するとさまざまなトラブルを引き起こす可能性があり、早期の対処が重要です⚠️

🌱 永久歯の萌出障害(ほうしゅつしょうがい)

もっとも深刻なリスクのひとつが、永久歯が正しく生えてこないことです。

過剰歯が永久歯の通り道をふさいでしまい、以下のような問題が起こります。

- 永久歯が真っすぐ生えてこない

- 永久歯が歯ぐきの中に埋まったままになる(埋伏歯)

- 生えるべき永久歯が全く出てこない

これにより、歯列全体のバランスが崩れやすくなります。

🦷 歯列不正や噛み合わせ異常

過剰歯が原因で、周囲の歯が押し出されたりズレたりすることで、

- 出っ歯(上顎前突)

- 受け口(下顎前突)

- 八重歯・乱ぐい歯

- 噛み合わせが悪くなる(不正咬合)

といった歯列不正が引き起こされることがあります。

将来的に矯正治療が必要になるケースも少なくありません。

🦴 顎骨や神経への影響

過剰歯が骨の中で成長し続けると、周囲の顎骨や神経を圧迫することがあります。

特に注意が必要なのは以下のようなケースです。

- 顎骨の中で過剰歯が膨張・拡大する

- 神経を圧迫して痛みやしびれを感じる

- **嚢胞(のうほう)**と呼ばれる袋状の病変が形成される

このような場合には、手術による摘出が必要になることもあります。

😬 審美的な問題(見た目の悪化)

前歯に過剰歯があると、歯並びや前歯の位置がズレてしまい、見た目に影響を与えることがあります。特に…

- 前歯のすき間があく(正中離開)

- 前歯が左右非対称になる

- 他の歯より飛び出して目立つ

など、コンプレックスの原因となる場合も。

お子さんの場合、心理的な影響やいじめのリスクにもつながりかねません。

過剰歯は、症状がなくても将来的に重大なトラブルにつながる可能性があるため、

「何も困っていないから大丈夫」と放置せず、早期の診断・治療を検討しましょう🩺✨

🔍 過剰歯の見つけ方と診断方法

過剰歯は見た目にわかりやすい場合もありますが、多くは歯ぐきの中に隠れていて自覚症状がないことも多いため、発見が遅れやすい特徴があります。ここでは、見つけ方や診断方法について詳しく解説します🦷🔍

😐 自覚症状がないことも

過剰歯の多くは、痛みや違和感などの明確な症状がないまま存在していることがあります。

特に、埋伏(まいふく)している過剰歯は歯ぐきの中に隠れているため、自分では気づくことができません。

そのまま放置すると、永久歯が出てこない・歯並びが乱れるなどの二次的な問題で初めて判明するケースが多いです。

🩻 レントゲン・CT検査での確認方法

過剰歯の正確な位置や状態を確認するには、歯科医院での画像診断が必須です。

- パノラマレントゲン(全体撮影):

口腔内全体の歯の本数や位置を一度に確認でき、過剰歯の発見に有効です。 - デンタルレントゲン(部分撮影):

特定の部位を詳細に写すため、隠れた過剰歯の形状や向きを確認するのに使われます。 - CT検査(3D画像):

骨の中の構造を立体的に確認でき、神経との位置関係や手術の必要性の判断に役立ちます。

🔎 これらの検査により、肉眼では確認できない過剰歯の存在やリスクを明確に把握できます。

🏫 学校検診で見つかるケース

実は、過剰歯は学校歯科検診で偶然発見されることが多いです。

- 永久歯の生え変わりが遅れている

- 歯並びが左右非対称

- 本数が多いように見える

といった違和感を歯科医がチェックし、歯科医院での精密検査を勧められることがあります。

特に**小学生の時期(6〜12歳)**は、過剰歯の発見にもっとも適したタイミングといえます🧒📋

「歯の生え方が遅い」「歯の数が多い気がする」「前歯の間に歯がある」など、少しでも気になることがあれば、

かかりつけの歯科医院でレントゲン検査を受けてみましょう。 早期発見がトラブルの予防につながります✨

⏱ 抜歯の必要性とその判断基準

過剰歯が見つかったとき、すぐに抜くべきかどうかは悩ましいポイントですよね。

実際のところ、すべての過剰歯が抜歯の対象になるわけではありません。

ここでは、抜歯が必要かどうかの判断基準について詳しく解説します🦷

⚠️ どんな場合に抜歯が必要?

以下のようなケースでは、早めの抜歯が推奨されます。

- 永久歯の萌出を邪魔している

- 歯列不正や噛み合わせの乱れを引き起こしている

- 正中離開(前歯のすき間)や審美的な問題がある

- 周囲の歯根を圧迫・吸収している

- 嚢胞(のうほう)や炎症を伴っている

- 過剰歯が異常な方向(横向き・逆さま)に生えている

これらは、他の歯や骨に悪影響を及ぼすリスクが高いため、抜歯が適切と判断されます。

🙆♀️ 抜かないで済むケースとは?

一方で、以下のような状況では、経過観察(ようす見)になることもあります。

- 骨の中に完全に埋まっていて、周囲に影響を与えていない

- 永久歯の萌出や歯列に支障がない

- 将来的に自然に吸収・退縮する可能性がある(特に乳歯の過剰歯)

- 抜歯によるリスクのほうが高いと判断される場合(例:神経に近い)

「抜かなくていい過剰歯」もあるため、焦らず専門医の判断を仰ぐことが大切です✨

📅 成長段階に応じた判断のポイント

過剰歯の治療方針は、お子さんの年齢や発育段階によっても異なります。

| 年齢 | 判断ポイント |

|---|---|

| 3〜6歳 | 乳歯過剰歯の場合、様子を見ることが多い |

| 6〜12歳 | 永久歯の生え変わり期。萌出障害の有無がカギ |

| 中学生以降 | 永久歯列が安定するため、抜歯と矯正の検討対象に |

特に永久歯の萌出が始まる6〜8歳前後は、過剰歯による影響が現れやすくなる時期。このタイミングでのレントゲン検査が非常に重要です。

過剰歯を見つけたからといって、必ずしもすぐに抜く必要はありません。

大切なのは「歯全体のバランスを見ながら、将来的な影響を考慮して判断すること」です。

信頼できる歯科医と一緒に、お子さんの成長に合ったベストな選択をしていきましょう😊🦷

🩺 治療の流れと手術の内容

過剰歯の治療は、抜歯が基本となるケースが多いですが、成長段階や歯の位置によってその進め方は異なります。ここでは、治療の流れと、保護者が特に気になる「麻酔・入院・矯正」などの詳細を解説します🦷🏥

📅 抜歯のタイミング(年齢別)

過剰歯の治療タイミングは、永久歯の生え変わりの状況に応じて決まります。

| 年齢 | 抜歯の判断目安 |

|---|---|

| 3〜5歳 | 原則、経過観察。症状があれば抜歯も検討 |

| 6〜8歳 | 永久歯の萌出が始まる時期。影響が出ていれば抜歯 |

| 9〜12歳 | 萌出障害が明確に。矯正とあわせて治療開始の目安 |

| 中学生以降 | 永久歯列が完成に近づくため、計画的な抜歯+矯正が可能 |

💉 全身麻酔?局所麻酔?術式の選択

過剰歯の抜歯には、大きく2つの麻酔方法があります。

▶ 局所麻酔(部分麻酔)

- 大人や落ち着いて治療を受けられるお子さんに適応

- 通常の歯の治療と同様、短時間で日帰り可能

▶ 全身麻酔

- 小さなお子さん、恐怖心が強い場合や複雑な抜歯に使用

- 複数の過剰歯がある/深く埋まっているケースでは選択されやすい

🔍 いずれの方法も、安全に配慮された大学病院などの口腔外科で行われます。

🏥 入院の有無と回復期間

基本的に、過剰歯の抜歯は日帰りで可能なケースが多いですが、以下のような場合は**短期入院(2泊3日程度)**となることもあります。

- 全身麻酔を使用する場合

- 骨を削る必要がある埋伏歯の場合

- 抜歯後の出血・腫れが予想されるとき

🕒 回復期間は、通常1〜2日程度の安静で済み、1週間前後で通常の食事や生活が可能になります。

😬 併用される矯正治療についても

過剰歯の影響で歯列不正が起こっている場合、抜歯と同時または後に矯正治療が必要となることがあります。

- 抜歯後に永久歯が自然に動くのを観察

- 歯列が整わない場合は小児矯正を開始

- 中学生以降であれば**本格矯正(ワイヤー矯正やマウスピース矯正)**も検討

💡 特に前歯の正中離開や、左右非対称がある場合は矯正との併用が効果的です。

過剰歯の治療は、「抜けば終わり」ではなく、今後の歯並びや噛み合わせを見越したトータルな治療計画が大切です。

お子さんの年齢や性格に応じて、安心できる治療環境を選ぶことが成功のカギです🔑😊

🔪完全埋伏した正中過剰歯の抜歯手術:手術の流れと注意点

完全埋伏した正中過剰歯の抜歯手術

写真は内側の歯茎を切開剥離した状態です。過剰歯の抜歯は日帰り手術が一般的です。

手術時間

骨に完全埋伏した正中過剰歯抜歯の手術時間は約1時間を想定しています。

正中埋伏過剰歯抜歯後の画像

歯冠部は犬歯の様な形をしています。まだ十分に歯根は形成されていません。過剰歯は正常の歯の形に近いものから委縮して小さくなったものまで様々な形があります。

抜歯手術の手順

STEP

局所麻酔

注射の痛みを和らげるため粘膜に表面麻酔を行います。次に針無し麻酔器のシリジェットで注射部位を事前に麻酔します。数分待って浸潤麻酔の注射を打ちます。

STEP

口蓋粘膜を切開剥離

抜歯部位が完全に麻酔されたことを確認後、口蓋粘膜(前歯内側の歯茎の粘膜)を歯列に沿って切開し骨から剥がします。

STEP

過剰歯周囲の骨を削除

過剰歯周囲の骨を削除して抜歯できるようにします。

STEP

抜歯

通法通り抜歯します。

STEP

縫合

抜歯が終わったら口蓋歯肉を元の位置に戻し、縫合して手術終了です。

抜歯後ほとんどの症例で腫れや痛みが出るので、抗生物質と痛み止めを投与します。

約1週間後に抜糸を行います。

💴 気になる費用と保険適用

過剰歯の治療を考える際に、**「いくらかかるのか?」「保険は使えるのか?」**という点はとても気になりますよね。

ここでは、小児・成人それぞれのケースに分けて、治療費の目安や保険適用の条件を詳しくご紹介します💡

🧒👨🦳 小児・成人それぞれの治療費目安

過剰歯の治療費は、以下のように年齢や治療方法によって異なります。

【小児の場合】

- 局所麻酔での抜歯(1本):おおよそ3,000〜5,000円(保険適用後)

- 全身麻酔が必要な場合:10,000〜30,000円程度(3割負担)

- 矯正を併用する場合:別途自費(数十万円)の可能性あり

【成人の場合】

- 通常の抜歯(局所麻酔):3,000〜6,000円前後

- 難抜歯(骨の切開など):8,000〜15,000円程度

※金額はあくまで目安であり、治療内容・使用する機材・施設によって変動します。

🧾過剰歯の日帰り抜歯手術の保険点数

保険診療

保険適用です。

| 項目 | 保険点数 |

|---|---|

| 骨性完全埋伏過剰歯 | 1,080点 |

| 正常に萌出した過剰歯 | 前歯:160点 奥歯:270点 |

さらに、初診料、再診料、処方箋料、レントゲン撮影料、各種管理料などがかかる場合があります。薬は投薬内容により費用が異なりますが、薬局に支払う必要があります。

入院して全身麻酔下での過剰歯の抜歯費用は、親知らずの抜歯の費用を参照して下さい。全身麻酔で親知らず4本を同日に一括抜歯する費用よりも少し安くなります。

🏥 保険が適用されるケース

基本的に、過剰歯の治療は**「医療行為」として健康保険の対象**になります。

✅ 保険適用される主な条件:

- 永久歯の萌出障害を引き起こしている

- 歯列・噛み合わせに影響が出ている

- 痛み・炎症・嚢胞などの症状がある

- 医師が「医学的に抜歯が必要」と判断した場合

📌 公的保険(小児医療費助成制度など)を利用すれば、実質無料または少額負担で済む自治体も多いです。

💸 自費診療となる場合の説明

以下のようなケースでは、保険適用外となり自費診療になることがあります。

🚫 自費となる主な例:

- 美容目的(審美性の回復のみ)の抜歯

- 医師の判断ではなく、患者希望による抜歯

- 矯正治療費(抜歯と矯正をセットで行う場合)

🔎 自費の場合、治療費は1本数万円〜10万円以上になることもあるため、事前の説明と見積もりが重要です。

費用に関して不安がある場合は、まず保険の範囲内でどこまで対応できるかを歯科医に相談してみましょう。

また、お住まいの自治体の小児医療費助成制度を活用すれば、自己負担を大きく減らすことも可能です👌

💴民間保険で手術給付金は?

保険会社の契約内容により異なるかもしれませんが、手術給付金は出る会社が多いようです。一度問い合わせをしてみる価値はあります。

🧑⚕️ 小児歯科医・矯正歯科医からのアドバイス

過剰歯は、発見のタイミングや治療方針によってその後の歯並びや成長に大きな影響を与えることがあります。

ここでは、小児歯科医や矯正歯科医の視点から、保護者の方や患者さんに向けたアドバイスをまとめました📝

🏥 過剰歯の相談をするならどの診療科?

「過剰歯かもしれない」と思ったら、まずは小児歯科または矯正歯科への相談がおすすめです。

| 診療科 | 特徴 |

|---|---|

| 🧒 小児歯科 | 子どもの成長発育に合わせた診断・治療に特化。学校検診後のフォローに最適。 |

| 😬 矯正歯科 | 歯列や噛み合わせのバランスに詳しく、抜歯の必要性やタイミングを精密に判断できる。 |

| 🦷 一般歯科 | 初期相談や紹介の窓口としてもOK。過剰歯の可能性があれば専門医を紹介してくれる。 |

📌 特にレントゲンなどの設備が整っている医院がおすすめです。

🔍 早期発見・早期治療の重要性

過剰歯は、永久歯の萌出を妨げたり、歯並びに悪影響を与えたりするため、できるだけ早い発見と対応がカギになります。

- 6歳前後の前歯の生え変わり期は重要なチェックポイント

- 永久歯が生えてこない・ずれている場合はすぐに受診を

- 小児期に処置できれば、矯正期間の短縮や費用削減にもつながる

🧒 特に小児期の口腔内は日々変化しているため、成長に合わせた定期チェックが重要です。

💡 セカンドオピニオンのすすめ

過剰歯の治療はケースバイケースで、医院によって方針が異なることもあります。

- 「抜歯すべきか悩んでいる」

- 「矯正も必要と言われたが迷っている」

- 「本当に抜かないといけないの?」

そんなときは、セカンドオピニオンを受けてみましょう。

異なる視点からのアドバイスを受けることで、納得した上で治療を進めることができます。

過剰歯は「様子を見よう」と思っているうちに、他の歯や噛み合わせに影響を及ぼすリスクがあります。

早めの行動と信頼できる歯科医院との連携が、健やかな口腔発育の第一歩です✨

🏡 ご家庭でできる観察ポイントと注意点

過剰歯はご家庭でも早期に気づくチャンスがあります。

「なんだか歯の生え方がおかしい…」「前歯の本数が合わない気がする…」といった小さな違和感を見逃さずに、以下のポイントをチェックしてみましょう🔍

👀 お子さんの歯並び・歯の本数チェック

ご家庭でできる基本のチェック方法は以下の通りです。

- 前歯の数や位置が左右非対称ではないか?

- 歯の間に**妙なすき間(正中離開)**ができていないか?

- 生えている歯が通常より多く見える場所はないか?

- 前歯の裏側から歯が出てきているような違和感がないか?

📌 特に上の前歯まわりは過剰歯ができやすい部位なので、歯ブラシ時などに一緒にチェックしてあげると良いでしょう。

📅 永久歯の生え変わり時期の注意点

永久歯への生え変わりが始まる6〜8歳頃は、過剰歯が原因で歯が出てこない/ズレるといった問題が起きやすくなります。

✅ 注意したいサイン:

- 永久歯がなかなか生えてこない

- 周囲の歯が変な方向に傾いている

- 1年以上乳歯が抜けずに残っている

これらは、過剰歯による萌出障害の可能性があります。迷ったときは早めに歯科を受診しましょう。

🆘 過剰歯かも?と思ったら

「もしかして過剰歯…?」と感じたら、まずはレントゲンが撮れる歯科医院に相談しましょう。

- 小児歯科や矯正歯科がある医院がおすすめ

- パノラマレントゲン設備があるかもチェック

- 診断結果は紙や画像で見せてもらい、わかりやすく説明してくれる医院を選びましょう

📷 レントゲンがあれば、埋まっている過剰歯の位置や本数も一目瞭然です。

「そのうち自然に治るかも」と思って放置してしまうと、歯並びや噛み合わせに影響が残る可能性もあります。

日々のちょっとした気づきが、お子さんの健康な歯の未来につながります🦷✨

📝 よくある質問(FAQ)

過剰歯については、初めて聞く方にとって分からないことだらけ。

ここでは、保護者の方や患者さんからよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました💬

❓過剰歯は何本まで生えるの?

🅰️ 一般的には1〜2本程度の発生が多いですが、まれに3本以上の過剰歯が見つかることもあります。

記録上では、10本以上の過剰歯が確認された例もありますが、これは極めてまれです。

📌 特に上顎前歯部に1本だけ現れる「正中過剰歯」がもっとも一般的です。

❓兄弟もなるの?

🅰️ 過剰歯には遺伝的な要因が関与していると考えられています。

そのため、兄弟や両親に過剰歯の既往がある場合、家族内でも発生する可能性が高くなります。

🧬 特に双子や兄弟での発症例が報告されていることから、家族に1人でも過剰歯が見つかった場合は、他の兄弟も念のためチェックするのが安心です。

どの質問にも共通して言えるのは、「自己判断で放置しないこと」。

気になることがあれば、まずは歯科医に相談することで、不安を解消しながら最適な対応ができます✨

📌 まとめ:過剰歯に気づいたら早めの相談を!

過剰歯は、珍しいようで意外と多くの子どもや大人に見られる歯のトラブルです。

自覚症状がないことも多いため、気づかずに放置されてしまうケースも少なくありません。

しかし、過剰歯はそのままにしておくと、

- 永久歯の生え方に影響する

- 歯並びや噛み合わせが乱れる

- 顎や神経に悪影響を与える

など、将来的なリスクが大きくなる可能性があります⚠️

お子さんの歯の生え変わり時期に「歯が多い気がする」「なかなか生えてこない」などの違和感があれば、

迷わず小児歯科や矯正歯科に相談してみてください。

✅ 早期発見

✅ 適切な治療タイミングの見極め

✅ お子さんにとって負担の少ない治療計画

これらが揃えば、過剰歯による将来的なトラブルは十分に防げます✨

大切なお子さんの健やかな歯の発育のために、

「気になるな」と思った今が、最初の一歩を踏み出すタイミングです🦷💡

江戸川区篠崎で過剰歯のご相談なら当院へ

お子さまの前歯の生え方が気になる方、歯が多いと指摘された方へ──。

江戸川区篠崎にある当院では、過剰歯の診断から治療・矯正のご相談まで一貫対応しております。

レントゲンによる精密な検査で、永久歯や歯並びへの影響を早期に発見。

小児歯科・矯正歯科の経験豊富な歯科医が丁寧にサポートいたします。

地域密着だからこそできる、安心でわかりやすい治療プランをご提案します。

「もしかして過剰歯かも?」と思ったら、お気軽にご相談ください!

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。