- 1. 【📹 46秒】仕上げ磨きは何歳まで?年齢別の正しい磨き方&嫌がる子どもの対策

- 2. ✅ 仕上げ磨きとは?その重要性と効果

- 2.1. 🧼 仕上げ磨きの役割と目的

- 2.2. 🧒 乳歯・永久歯の違いと仕上げ磨きの必要性

- 2.3. ⚠️ 怠るとどうなる?虫歯・歯周病・口臭・歯並びへの影響

- 3. 🪥 仕上げ磨きの正しいやり方【初心者でも簡単】

- 3.1. ⏰ おすすめの時間帯と回数(朝・夜)

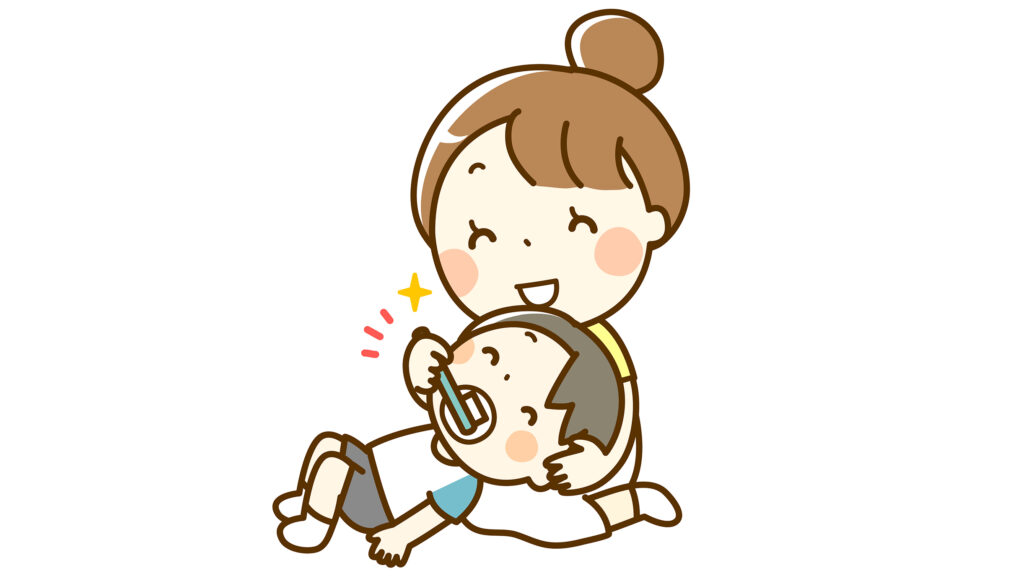

- 3.2. 👶 体勢・持ち方・磨き方の基本ステップ

- 3.2.1. ✅ 姿勢

- 3.2.2. ✅ 持ち方

- 3.2.3. ✅ 磨き方ステップ

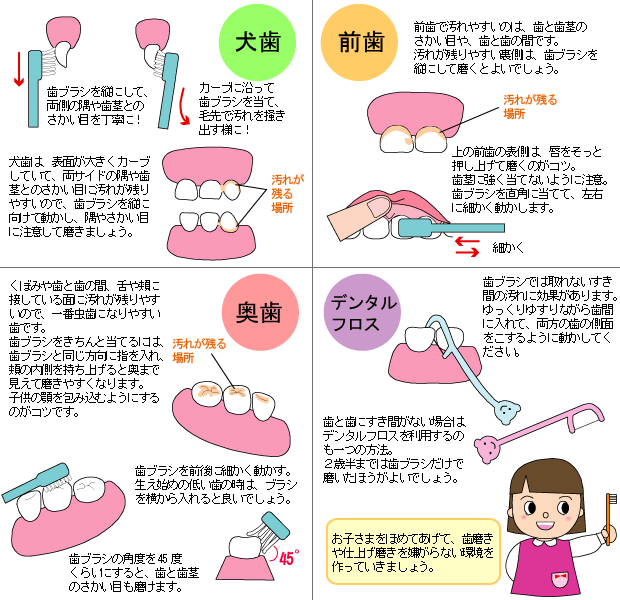

- 3.3. 🔍 部位別の磨き方のコツ(前歯・犬歯・奥歯)

- 3.4. 🪡 フロス・歯間ブラシの使い方と選び方

- 3.4.1. ✅ フロス(2歳頃から)

- 3.4.2. ✅ 歯間ブラシ(6歳以降)

- 3.5. 🧴 フッ素入り歯磨き粉の選び方と使い方(年齢別ppm)

- 3.6. 💡 ブラッシングの角度・力加減・磨く回数の目安

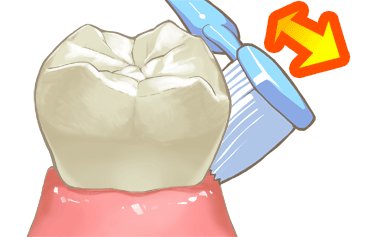

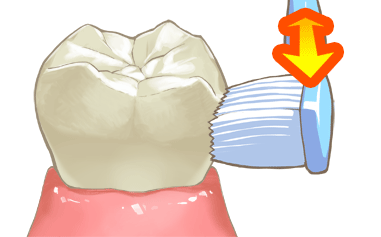

- 3.6.1. ✅ ブラシの角度

- 3.6.2. ✅ 力加減

- 3.6.3. ✅ 回数の目安

- 4. 🎯 年齢別|仕上げ磨きのやり方と親のサポート術

- 4.1. 👶 0〜2歳|ガーゼ・シリコン歯ブラシで楽しくスタート

- 4.2. 🧒 3〜5歳|自分磨き+親の仕上げで習慣化

- 4.3. 🧑🎓 6〜9歳|6歳臼歯と生え変わり期の徹底ケア

- 4.4. 🧑 10歳以降|セルフケアの定着と最終チェック

- 5. 😫 仕上げ磨きを嫌がる子どもへの神対応💡

- 5.1. ❓ 嫌がる理由と具体的な対策リスト

- 5.2. 🎵 ごっこ遊び・歯磨きソングで楽しく仕上げ磨き

- 5.3. 🪑 おすすめの姿勢・環境づくり(寝かせ・抱っこ・鏡活用)

- 5.4. 🏅 ごほうび制度と仕上げ磨きカレンダーで習慣化

- 6. 🛒 仕上げ磨きにおすすめのグッズ紹介

- 6.1. 🦷 年齢別おすすめ歯ブラシ&フロスまとめ

- 6.2. ⚡ 電動歯ブラシは使っていい?メリット・注意点

- 6.2.1. 🟢 電動歯ブラシのメリット

- 6.2.2. 🔴 注意点

- 6.3. 💡 あると便利なアイテム(ライト・ミラー・ジェルフッ素)

- 7. 🏥 仕上げ磨き+定期検診が最強タッグ

- 7.1. 🧑⚕️ 歯科医推奨の磨き方とフッ素ケア

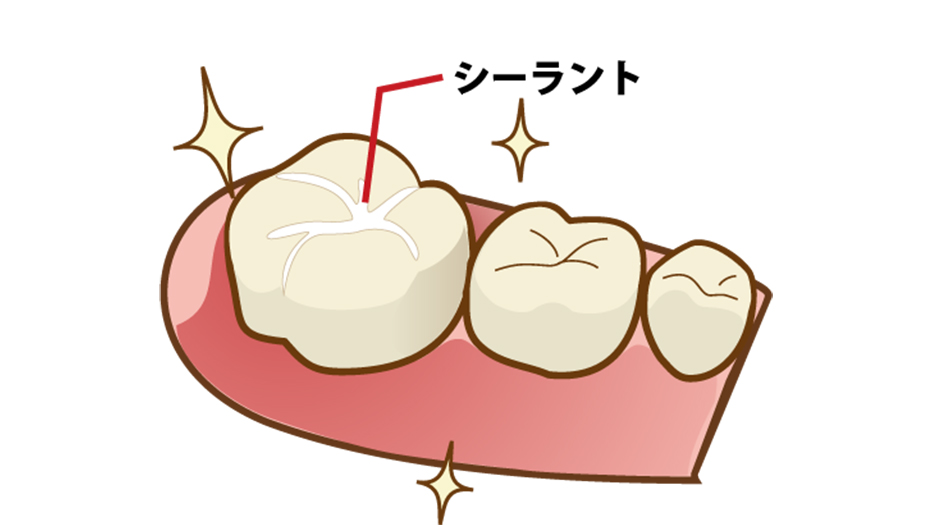

- 7.2. 🧴 フッ素塗布・シーラントの活用法

- 7.2.1. 🧴 フッ素塗布とは?

- 7.2.2. 🦷 シーラントとは?

- 7.3. 🔁 PMTC・定期検診の頻度と活用メリット

- 8. 💬 仕上げ磨きに関するよくある質問(Q&A)

- 8.1. ❓ 何歳まで必要?いつ卒業すべき?

- 8.2. ❓ 嫌がった場合どうする?無理して磨いていいの?

- 8.3. ❓ フッ素はいつ塗ればいい?すすぎは何回?

- 9. 📘 まとめ|仕上げ磨きは“健康な永久歯”への第一歩!

- 9.1. ✅ 虫歯・歯周病・歯並びの乱れを予防する最大の習慣

- 9.2. ✅ 楽しく・正しく・年齢に合わせた磨き方を

- 9.3. ✅ 歯科医院と二人三脚で、仕上げ磨きを卒業へ!

- 10. 江戸川区篠崎で仕上げ磨きの指導なら当院へ!

- 11. 【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

- 12. 筆者・院長

子どもの歯を虫歯から守るには「仕上げ磨き」が欠かせません。

でも実際は――

- 「何歳まで仕上げ磨きを続ければいいの?」

- 「毎晩イヤイヤで大変…」

- 「正しいやり方や道具が分からない」

といったお悩みを抱えている親御さんはとても多いのではないでしょうか。

この記事では、仕上げ磨きの基本から年齢別のケア方法、嫌がる子への対処法、歯科医おすすめのアイテム選びまで、実践しやすくわかりやすくまとめています。

また、いつ卒業すべきか、フッ素の使い方や定期検診の活用法など、長期的に役立つ情報も網羅。

✅ 初めての仕上げ磨きに不安な方

✅ 毎日の歯磨きに苦戦中の方

✅ 虫歯ゼロで永久歯を迎えさせたい方

そんなママ・パパにとって、**一生モノの歯を守るための“保存版ガイド”**としてご活用ください!

【📹 46秒】仕上げ磨きは何歳まで?年齢別の正しい磨き方&嫌がる子どもの対策

✅ 仕上げ磨きとは?その重要性と効果

🧼 仕上げ磨きの役割と目的

仕上げ磨きとは、子どもが自分で歯磨きをしたあとに、親が仕上げとして丁寧に磨いてあげるケアのことです。小さな子どもは、手の動かし方や磨く順番が未熟で、どうしても磨き残しが出てしまいます。

そこで仕上げ磨きを行うことで、

- 歯垢(プラーク)を確実に除去

- 虫歯や歯肉炎のリスクを軽減

- 正しいブラッシング習慣の定着

といった予防歯科の第一歩につながります。また、仕上げ磨きの時間は、親子のスキンシップにもなり、子どもが「歯を大切にする気持ち」を育むことにもつながります。

🧒 乳歯・永久歯の違いと仕上げ磨きの必要性

子どもの歯は、成長段階によって「乳歯」と「永久歯」に分かれ、それぞれに特徴があります。

| 種類 | 特徴 | 仕上げ磨きの必要性 |

|---|---|---|

| 🍼 乳歯 | エナメル質が薄く、虫歯が進行しやすい | ✅ 必須(特に2〜6歳) |

| 🦷 永久歯 | 一生使う大切な歯。6歳臼歯から生え始める | ✅ 習慣化とセルフケアの定着が重要 |

乳歯は虫歯になりやすく、虫歯が進行すると、後から生える永久歯に悪影響を及ぼすこともあります。そのため、乳歯の時期こそ仕上げ磨きが最も大切なのです。

⚠️ 怠るとどうなる?虫歯・歯周病・口臭・歯並びへの影響

仕上げ磨きをしないと、磨き残しから以下のようなトラブルにつながります。

- 🦠 虫歯の発生リスクUP

特に奥歯の溝や歯と歯の間は虫歯の温床。寝ている間に唾液が減るため、夜の仕上げ磨きは必須です。 - 😷 歯肉炎・歯周病

汚れがたまると歯ぐきが腫れ、将来の歯周病リスクが高まります。 - 💨 口臭の悪化

子どもの口臭の多くは、磨き残しや虫歯菌の繁殖が原因です。 - 🦷 歯並びへの悪影響

虫歯で乳歯が早期に抜けると、永久歯が正しい位置に生えず、歯並びが乱れることも。

🪥 仕上げ磨きの正しいやり方【初心者でも簡単】

⏰ おすすめの時間帯と回数(朝・夜)

仕上げ磨きは1日2回(朝食後・就寝前)が理想です。特に夜は、唾液の分泌が減り虫歯菌が活発になるため必ず実施しましょう。

| 時間帯 | ポイント |

|---|---|

| 🌅 朝 | 就寝中に増えた菌を洗い流す |

| 🌙 夜(特に重要) | 唾液が減る睡眠中に備えて、丁寧なケアを |

👶 体勢・持ち方・磨き方の基本ステップ

正しい姿勢と持ち方で、子どもが安心し、親も磨きやすくなります。

✅ 姿勢

- 0〜3歳:膝の上で「寝かせ磨き」

- 4歳以上:椅子に座らせて後ろから支える

✅ 持ち方

- 「鉛筆持ち(ペングリップ)」で力を入れすぎないようにする

✅ 磨き方ステップ

- 上の奥歯 → 前歯 → 下の奥歯へ順に

- 小刻みにやさしく動かす(ゴシゴシNG)

- 歯の表・裏・噛み合わせ面を丁寧に

🔍 部位別の磨き方のコツ(前歯・犬歯・奥歯)

| 部位 | コツ |

|---|---|

| 🦷 前歯 | 歯ブラシを縦に使い、裏側まで丁寧に |

| 🐶 犬歯 | カーブがあるので、両サイドの隅に意識を向ける |

| 🍖 奥歯 | 頬側を指で広げて見えるようにし、噛み合わせ面の溝を重点的に |

🪡 フロス・歯間ブラシの使い方と選び方

✅ フロス(2歳頃から)

- **持ち手付きフロス(フロスピック)**が便利

- 歯に沿わせて「C字」で優しく上下に動かす

✅ 歯間ブラシ(6歳以降)

- 奥歯の隙間に適したサイズを選ぶ

- 無理に押し込まない、前後にスライドする

🧴 フッ素入り歯磨き粉の選び方と使い方(年齢別ppm)

フッ素には歯の再石灰化を促す力があります。年齢に応じた濃度と量を守りましょう。

| 年齢 | フッ素濃度 | 使用量目安 |

|---|---|---|

| 0〜2歳 | 500ppm | 米粒大 |

| 3〜5歳 | 1000ppm | グリーンピース大 |

| 6歳以上 | 1450ppm | 1cm程度 |

🧼 ポイント:仕上げ後のすすぎは軽く1回だけにして、フッ素を口に残すのがコツ。

💡 ブラッシングの角度・力加減・磨く回数の目安

✅ ブラシの角度

- 歯の表面:90度で直角に当てる

- 歯と歯ぐきの境目:45度でやさしく当てる

✅ 力加減

- 毛先が広がらない程度(鉛筆を持つ力でOK)

✅ 回数の目安

- 1か所につき10回ほど小刻みに動かす

🎯 年齢別|仕上げ磨きのやり方と親のサポート術

子どもの歯は年齢によって発達段階が異なり、それに応じたケアが必要です。ここでは年齢別に最適な仕上げ磨きの方法と声かけの工夫を紹介します。

👶 0〜2歳|ガーゼ・シリコン歯ブラシで楽しくスタート

この時期は、歯磨きの“慣れ”が目的です。赤ちゃんが嫌がらない工夫がポイント。

🟢 ステップ別ケア方法

- 【口元タッチから】…お口を触られることに慣れさせる

- 【ガーゼ磨き】…ガーゼを濡らして歯の表面をやさしく拭く

- 【シリコン歯ブラシ】…噛んで遊びながら慣れていく

- 【柔らかい乳児用歯ブラシ】…少しずつ通常のブラシへ移行

🎵 歯磨きソングや鏡を使った遊びを取り入れると、赤ちゃんの興味を引きやすくなります。

🧒 3〜5歳|自分磨き+親の仕上げで習慣化

子どもが自分で磨きたがる時期。「自分で磨く → 親が仕上げ」の2段階を習慣に。

🪥 仕上げ磨きの工夫

- 鏡を見せて「どこをピカピカにする?」と楽しく誘導

- キャラクター歯ブラシや歯磨きアプリでモチベUP

- 1日2回の仕上げ磨きを習慣化(特に夜は必須)

😅 イヤイヤ期対策

- ごっこ遊び:「むしばいきん退治ごっこ」で乗り切る

- 短時間で完結:「1回3分」など目安時間を決める

- 歯磨きカレンダーやシールで達成感を演出

🧑🎓 6〜9歳|6歳臼歯と生え変わり期の徹底ケア

6歳臼歯(第一大臼歯)は虫歯リスクが最も高い歯です。この時期の仕上げ磨きが永久歯の健康を左右します。

🦷 この時期のポイント

- 6歳臼歯は溝が深く、磨き残しが多くなりがち

- 生え変わりでグラグラした歯は汚れが溜まりやすい

- 親の仕上げ磨きが虫歯・歯肉炎の予防に不可欠

🪡 フロスやワンタフトブラシを活用して、歯の隙間や奥の磨き残しをしっかり除去しましょう。

🧑 10歳以降|セルフケアの定着と最終チェック

この時期は「仕上げ磨きの卒業」ではなく、「自立に向けたサポート」が大切です。

✅ 目標

- 自分で正しく磨けるようになる

- フロスや歯間ブラシの使い方も習得

- 歯科検診で磨き残しがないことを確認

🧴 親の関わり方

- 夜だけ一緒に歯磨きする

- 時々、仕上げチェックをしてあげる

- 歯科衛生士の指導を受けながらセルフケア力を育てる

🎓 電動歯ブラシや1450ppmのフッ素歯磨き粉の導入も検討時期です。

😫 仕上げ磨きを嫌がる子どもへの神対応💡

仕上げ磨きは大切だとわかっていても、「毎晩嫌がられて困っている…」という保護者の声は少なくありません。ここでは、嫌がる理由とその対処法を年齢・性格に応じて紹介します。

❓ 嫌がる理由と具体的な対策リスト

| 原因 | よくあるシーン | 対策ポイント |

|---|---|---|

| 😖 痛い・怖い | 歯ぐきに当たってしまう | やわらかめの歯ブラシ&力加減を見直す |

| 😵 口を開けるのがつらい | 長時間の仕上げ磨き | 時間を短く&こまめに休憩を入れる |

| 🧸 興味がない・飽きる | 遊びを中断されたくない | 歯磨きを「遊びタイム」に変える |

| 🚫 イヤイヤ期真っ最中 | 「ぜったいやだ!」 | 無理やりやらず、別の方法に切り替え |

🎵 ごっこ遊び・歯磨きソングで楽しく仕上げ磨き

子どもは「楽しいこと」には集中できます。遊びながら歯磨きをするのがコツ!

🦷 ごっこ遊びアイデア

- 「むしばいきん退治作戦」:バイキンを倒すゲームに!

- 「歯医者さんごっこ」:ぬいぐるみに歯磨き→自分も仕上げ磨き

- 「探検隊ごっこ」:お口の中を探検してお掃除しよう!

🎶 おすすめ歯磨きソング

- NHK「はみがきじょうずかな」

- しまじろう「歯みがきのうた」

- YouTube「アンパンマン」「ピカチュウ」系歯磨き動画

🟢 ポイント:「歌が終わるまで頑張ろうね!」と時間の目安に使うと◎

🪑 おすすめの姿勢・環境づくり(寝かせ・抱っこ・鏡活用)

姿勢や周りの環境が不安定だと、子どもは嫌がりやすくなります。

| 姿勢 | 対象年齢 | 特徴 |

|---|---|---|

| 🛏 寝かせ磨き | 0〜3歳 | 安定しやすく、安全性も高い |

| 🤱 抱っこ磨き | イヤイヤ期 | 抱っこで安心感を得られる |

| 🪞 鏡を見せて磨く | 3歳以上 | 自分の歯が見えて興味が湧く |

💡 その他の工夫

- 明るいライトでお口の中を見やすくする

- お気に入りの歯ブラシでテンションUP

- お風呂タイムに磨くとリラックスして取り組みやすい

🏅 ごほうび制度と仕上げ磨きカレンダーで習慣化

仕上げ磨きを**“毎日の楽しいイベント”にする工夫**も効果的です。

🎖 おすすめごほうびアイデア

- 歯磨きカレンダーで「できたらシールを貼る」

- 10個たまったら「絵本を1冊読む」「お話タイム」などご褒美

- ガチャ風ごほうびルーレット(紙コップで手作りも可)

⚠ お菓子やジュースなどのごほうびはNG!

📅 習慣化のコツ

- 同じ時間・同じ流れで習慣にする

- 親子で一緒に磨く時間を設ける

- 「ピカピカだね!」「よくがんばったね!」と声かけする

🛒 仕上げ磨きにおすすめのグッズ紹介

仕上げ磨きを効果的&楽しく続けるには、年齢や発達に合ったアイテム選びがカギです。ここでは、家庭で役立つ実用グッズを目的別にまとめました。

🦷 年齢別おすすめ歯ブラシ&フロスまとめ

| 年齢 | おすすめ歯ブラシ | フロス・補助用具 |

|---|---|---|

| 🍼 0〜2歳 | 超やわらか毛/ヘッド極小/指サック型も可 | まだ必要なし(ガーゼやシリコンブラシでOK) |

| 👶 3〜5歳 | 小さめヘッド/太めの柄/楽しいキャラクター柄 | 持ち手付きフロス(フロスピック)がおすすめ |

| 👦 6〜9歳 | 奥歯も届くやや長めのブラシ/ワンタフトブラシ併用 | 歯間ブラシ(小サイズ)+通常のフロスも併用 |

| 👧 10歳以上 | 大人用コンパクトヘッド/電動ブラシも検討可 | フロス習慣の定着を目指し、毎晩の使用へ |

💡 ワンタフトブラシは「奥歯の裏」や「生え変わり中のすき間磨き」に最適!

⚡ 電動歯ブラシは使っていい?メリット・注意点

🟢 電動歯ブラシのメリット

- 自分磨きでも高い清掃力が得られる

- 磨き残しが減りやすく、効率的

- 振動や回転で子どもが面白がって続けやすい

🔴 注意点

- 小さい子は振動を怖がることもある

- 細かな部位(奥歯や歯間)は手磨きでの補助が必要

- 適切な当て方・時間を親が管理する必要がある

🧑🎓 おすすめ活用方法

- 小学生以降:最初のセルフ磨きに電動→仕上げは手磨き

- 生え変わり期:ワンタフトやフロスと組み合わせて清掃精度UP

「▶ Amazonで見る」

「▶ 楽天で見る」

💡 あると便利なアイテム(ライト・ミラー・ジェルフッ素)

🪞 仕上げ磨きを“プロ級”にするおすすめアイテム

| アイテム | 用途・メリット |

|---|---|

| 🔦 LEDライト付きミラー | 暗くて見えにくい奥歯を明るく照らす |

| 🪥 ワンタフトブラシ | 歯並びが複雑な箇所もピンポイントで磨ける |

| 🧴 フッ素ジェル | 仕上げ後に塗布して虫歯予防効果を強化 |

| 🧻 フロスピック(子ども用) | 奥歯や隙間の汚れ除去に/小さな手でも扱いやすい |

| 🪄 歯ブラシホルダー・吸盤付きケース | 収納も楽しく!子どもの自主性UPに |

📝 おすすめセット使い例

- 「ミラー+ライト」:見えにくい部分のチェックが楽に

- 「ジェルフッ素+低発泡歯磨き粉」:すすぎ1回でもしっかり効果

- 「ワンタフト+フロス」:仕上げ磨きの完成度がぐんと上がる!

🏥 仕上げ磨き+定期検診が最強タッグ

家庭でのケア(仕上げ磨き)と、歯科医院でのプロケアを組み合わせることで、虫歯ゼロ・綺麗な歯並び・健康な歯ぐきを実現することができます。

🧑⚕️ 歯科医推奨の磨き方とフッ素ケア

🦷 歯科医も勧める基本ルール

- 仕上げ磨きは1日2回(特に夜は必須)

- 歯ブラシは鉛筆持ち(力を入れすぎない)

- 歯と歯ぐきの境目は45度の角度で小刻みに

- 奥歯・裏側・歯と歯の間も見逃さず!

🧴 フッ素入り歯磨き粉の活用

- 3歳未満:500ppm(米粒大)

- 3〜5歳:1000ppm(グリーンピース大)

- 6歳以上:1450ppm(1cm)

✅ フッ素の効果を最大化するポイント:

- 歯磨き後のすすぎは1回のみ

- 夜の仕上げ磨き後にフッ素ジェル塗布が最も効果的

🧴 フッ素塗布・シーラントの活用法

🧴 フッ素塗布とは?

歯科医院で高濃度フッ素を塗ることで、歯の再石灰化と虫歯予防に大きく貢献します。

| 年齢 | 推奨頻度 |

|---|---|

| 0〜2歳 | 6ヶ月に1回 |

| 3〜6歳 | 3〜4ヶ月に1回 |

| 7歳以上 | 6ヶ月に1回 |

⚠ フッ素塗布しても、仕上げ磨きが不十分では効果が半減します。

🦷 シーラントとは?

奥歯の溝に虫歯予防のコーティングを行う処置です。

✅ 対象:6歳臼歯や乳歯の奥歯

✅ 特徴:

- 歯を削らずにできる

- フッ素入りのものもあり、虫歯予防効果が高い

- 永久処置ではないため年1回のメンテナンスが必要

🔁 PMTC・定期検診の頻度と活用メリット

🧽 PMTC(プロによるクリーニング)とは?

- 専用器具を使って、家庭で落とせないプラーク・歯石を除去

- フッ素塗布や歯の表面の滑沢仕上げも行い、虫歯を寄せ付けにくくする

🏥 定期検診のメリット

- 虫歯の早期発見・早期治療ができる

- 生え変わりの歯並びチェック

- 正しい歯磨きの指導が受けられる

- シーラントやフッ素処置のタイミングがわかる

📅 理想の受診頻度:3〜6ヶ月に1回

👨👩👧👦 親子で一緒に定期検診へ通うことで、歯科医院への苦手意識も減少し、生涯にわたる予防意識を育てることができます。

💬 仕上げ磨きに関するよくある質問(Q&A)

❓ 何歳まで必要?いつ卒業すべき?

✅ 目安は10〜12歳ごろまでが理想です。

- 小学校低学年のうちは、まだ磨き残しが多く、親のチェックが必要不可欠です。

- 特に6歳臼歯(第一大臼歯)が生える6〜9歳は、虫歯リスクが高まる時期なので注意が必要です。

🧠 卒業の判断基準

- 歯科検診で「磨き残しがほとんどない」と評価される

- 子どもがフロスや歯間ブラシまで使いこなせる

- 自主的に正しいセルフケアができている

⚠️ 中学生以降も、ときどき親がチェックしたり、夜だけ一緒に磨くのも◎です。

❓ 嫌がった場合どうする?無理して磨いていいの?

❌ 無理に押さえつけるのは逆効果!

「歯磨き=嫌なこと」と思わせてしまうと、歯磨き嫌いになるリスクがあります。

🟢 おすすめの対応策

- ガーゼやシリコンブラシでやさしく拭くだけでもOK

- 歌やごっこ遊びで“楽しい時間”に変える

- 「今日は前歯だけ」「寝る前だけ」など部分的に磨くのもアリ

🎯 どうしても嫌がる日は:

- 歯磨きジェルやフッ素スプレーだけ使う日を作る

- 歯科医院で「歯磨き指導」を受けてみると改善することも

❓ フッ素はいつ塗ればいい?すすぎは何回?

✅ **一番効果的なのは「寝る前の仕上げ磨き後」**です。

🧴 フッ素入り歯磨き粉やジェルを使う場合:

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| ⏰ タイミング | 就寝前がベスト(夜間の酸への抵抗力UP) |

| 💦 すすぎ | できれば1回だけ、軽くゆすぐ |

| 🍽 飲食 | 最低30分は控える(効果を持続させるため) |

⚠️ 飲み込む量に注意!

- 低年齢では「米粒〜グリーンピース大」で十分です。

- フッ素の濃度・使用量は年齢に応じて調整しましょう。

📘 まとめ|仕上げ磨きは“健康な永久歯”への第一歩!

仕上げ磨きは、ただの歯磨きサポートではなく、**子どもの一生の歯の健康を守る“親からの贈りもの”**です。

✅ 虫歯・歯周病・歯並びの乱れを予防する最大の習慣

- 歯と歯の間・奥歯・噛み合わせ面など、子ども自身では磨ききれない部分をカバー

- 乳歯の虫歯は永久歯の生え方や歯並びにも影響します

- 「今だけのケア」が、将来の矯正や治療のリスクを減らします

✅ 楽しく・正しく・年齢に合わせた磨き方を

- ガーゼ→シリコンブラシ→乳児用ブラシ→自分磨き+親の仕上げと段階的にステップアップ

- ごっこ遊び・歯磨きソング・ごほうびシールで「歯磨き=楽しい時間」に

- 年齢に合ったアイテムと、正しいブラッシング技術を身につけましょう

✅ 歯科医院と二人三脚で、仕上げ磨きを卒業へ!

- 定期検診で「磨き残しチェック」や「歯並びの確認」を忘れずに

- フッ素塗布やシーラントの活用で虫歯リスクを大幅に軽減

- 最終的にはセルフケアの定着と親の見守りがゴールです

🦷 毎日の数分の仕上げ磨きが、子どもの未来の笑顔を守ります。

「今日だけは面倒…」と思ったときこそ、未来の健康な永久歯をイメージして、あとひと踏ん張り!

親子で一緒に楽しく、仕上げ磨きを習慣にしていきましょう✨

江戸川区篠崎で仕上げ磨きの指導なら当院へ!

お子さまの仕上げ磨き、正しくできていますか? 乳歯や生えたばかりの永久歯は虫歯になりやすく、小学校低学年までは親御さんの仕上げ磨きがとても重要です。

当院では、江戸川区篠崎エリアで仕上げ磨きの指導を実施し、お子さまの歯を守るサポートをしています。歯科医師や歯科衛生士が、年齢に合わせた正しい磨き方やフッ素ケアのコツを丁寧にアドバイス!お子さまが歯磨きを嫌がる場合の対策もしっかりお伝えします。

「虫歯を防ぎたい」「仕上げ磨きの方法を知りたい」とお考えの方は、江戸川区篠崎の当歯科へ!お気軽にご相談ください。

【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。