- 1. 【📹47秒】指しゃぶりはいつまでOK?赤ちゃんの発育とやめるタイミング

- 2. 👶 そもそも指しゃぶりとは?

- 2.1. 🧠 赤ちゃんの成長段階と指しゃぶり(口唇期とは?)

- 2.2. 🍼 胎内ですでに始まっている!?超音波で見える胎児の指しゃぶり

- 3. 🕒 指しゃぶりはいつから始まり、いつ終わる?

- 3.1. 📅 月齢別にみる指しゃぶりの特徴(0~6ヶ月/1歳/2歳/3歳)

- 3.2. 🧸 自然にやめる子と続ける子の違いとは?

- 4. 🚸 なぜ赤ちゃんは指しゃぶりをするの?

- 4.1. 🌱 安心感・寂しさ・ストレス発散…その心理的な意味

- 4.2. 🖐 手と口の協調運動を育てる大切なステップ

- 5. 💬 指しゃぶりはやめさせるべき?判断のタイミングは?

- 5.1. 🎯 「4歳の壁」—自然卒業と積極介入の境界線

- 5.2. 🔍 専門家が推奨する卒業時期とは?

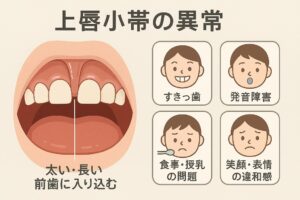

- 6. 🦷 指しゃぶりがもたらすリスクと歯並びへの影響

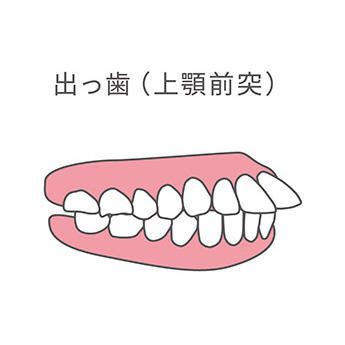

- 6.1. 😬 出っ歯・開咬(オープンバイト)・交叉咬合の症例解説

- 6.1.1. オープンバイト(開咬)の症例

- 6.2. 🦴 顎の成長や顔貌(アデノイド顔貌)への影響とは?

- 6.3. 📣 発音障害・口呼吸との関連性

- 7. 🧼 日常でできる対策・習慣づくり

- 7.1. 🧸 口遊びで楽しく育つ!おもちゃ舐めや歯磨きごっこ

- 7.2. 🪥 仕上げ磨きで「口に触れる」ことへの安心感を

- 7.3. 🍼 おしゃぶりは指しゃぶりの代わりになる?メリット・デメリット比較

- 7.3.1. ✅ おしゃぶりのメリット

- 7.3.2. ❌ おしゃぶりのデメリット

- 8. 🛡 指しゃぶりのやめさせ方【年齢別】

- 8.1. 📘 3歳以下→基本は見守る・安心感を育む

- 8.2. 🎁 4歳以上→絵本・ご褒美シール・共感型声かけで導く

- 8.2.1. 指しゃぶりやめられるかな

- 8.3. 🙅 NG対応例(苦味マニキュア・叱責・無理やり禁止)

- 9. 🏥 歯科・専門機関でできること

- 9.1. 🦷 MFT(口腔筋機能療法)・プレオルソ・T4K

- 9.2. 👩⚕️ 小児矯正と予防的アプローチの必要性

- 10. 🧠 大人の指しゃぶり|ストレスとセルフケアの関係

- 10.1. 🧘♂️ 大人になってもやめられない場合の対処法

- 10.2. 🧴 爪噛み・代替行動・心療内科への相談

- 11. 🔄よくある質問(Q&A)

- 11.1. ❓ Q:愛情不足が原因?指しゃぶりがひどくて心配…

- 11.2. ❓ Q:4歳までにやめても歯並びが悪かったら?

- 11.3. ❓ Q:爪を噛む癖と関係あるの?

- 11.4. ❓ Q:指しゃぶり防止マニキュアは有効?

- 11.5. ❓ Q:おしゃぶり卒業はいつがいい?

- 12. 📘まとめ|指しゃぶりは“成長の証”と“注意信号”

- 13. 🏥 江戸川区篠崎で指しゃぶりのご相談なら、当院へ

- 14. 【動画】指しゃぶりや指吸いを止めさせる方法

- 15. 筆者・院長

「うちの子、もうすぐ4歳なのにまだ指しゃぶりをしている…」

「やめさせた方がいいの?それとも自然にやめるのを待つべき?」

赤ちゃんや子どもの指しゃぶりは、ごく自然な成長の一部です。しかし、年齢が上がっても続くと、「歯並びや発音に悪影響が出るのでは?」と心配になる親御さんも多いはずです。

本記事では、指しゃぶりが始まる時期から、自然にやめる子と続ける子の違い、歯科的なリスクや具体的なやめさせ方までを年齢別にわかりやすく解説します。

大切なのは、叱ることではなく「正しい知識」と「安心できる対応」。

お子さまの健やかな成長を見守るために、ぜひ参考にしてみてください。

【📹47秒】指しゃぶりはいつまでOK?赤ちゃんの発育とやめるタイミング

👶 そもそも指しゃぶりとは?

指しゃぶりは、赤ちゃんが本能的に行うごく自然な行動です。多くの保護者の方が「やめさせた方がいいの?」「歯並びに悪い?」と心配されますが、実は指しゃぶりには赤ちゃんの成長に欠かせない大切な意味があります。

🧠 赤ちゃんの成長段階と指しゃぶり(口唇期とは?)

赤ちゃんの生後すぐ〜1歳頃までは「口唇期(こうしんき)」と呼ばれる発達段階にあり、この時期は“口”がもっとも敏感で、身の回りの世界を口を使って探索します。指やおもちゃを口に入れるのは、まさにこの口唇期の特徴で、心身の発達には欠かせません。

この行動は、以下のような成長につながっています。

- 🖐 手と目と口の協調運動(運動発達)

- 🧠 感覚の刺激(触覚・味覚)

- 🛏 安心感や自己安定(情緒の安定)

つまり、指しゃぶりは「癖」や「悪い習慣」ではなく、赤ちゃんが世界を知るための自然な学びの一部なのです。

🍼 胎内ですでに始まっている!?超音波で見える胎児の指しゃぶり

実は、指しゃぶりは生まれる前から始まっていることが分かっています。最近では、超音波(エコー)検査で、胎内の赤ちゃんが指を吸っている姿が確認されることもあります。

この行動は「吸啜反射(きゅうてつはんしゃ)」と呼ばれる、生まれながらに備わった本能的な行動です。赤ちゃんは胎児期から吸う練習をしているともいえ、これが生まれてすぐの授乳をスムーズにする準備になっています。

🕒 指しゃぶりはいつから始まり、いつ終わる?

赤ちゃんの指しゃぶりは、成長とともに自然に現れ、やがて消えていく行動です。多くの場合、特別な介入をしなくても、発達段階に応じて卒業していきます。ここでは月齢ごとの特徴と、指しゃぶりが続く場合の傾向を整理してご紹介します。

📅 月齢別にみる指しゃぶりの特徴(0~6ヶ月/1歳/2歳/3歳)

| 月齢 | 特徴 |

|---|---|

| 0~2ヶ月 | 指しゃぶりはまだ見られないことが多く、主に吸啜反射でおっぱいを吸う行動が中心です。 |

| 2~6ヶ月 | 手を口に持っていく動きができるようになり、指しゃぶりが始まります。これは“自分の手”を認識する発達過程の一環です。 |

| 6ヶ月~1歳 | 指しゃぶりが盛んになります。安心したいとき、眠たいときなどに見られ、離乳食や歯の生え始めとも重なります。 |

| 1歳〜2歳 | 活動範囲が広がり、おもちゃや人との関わりが増えることで、指しゃぶりの頻度が徐々に減っていく子が多い時期です。 |

| 3歳頃 | 多くの子どもはこの頃までに自然と指しゃぶりを卒業します。代わりに言葉や遊びを通じて自己表現を行うようになります。 |

👉 つまり、3歳くらいまでは「やめさせなきゃ」と焦る必要はありません。むしろ安心感や自立を育む重要な行動として見守る姿勢が大切です。

🧸 自然にやめる子と続ける子の違いとは?

指しゃぶりが自然に終わる子と、4歳以降も続ける子にはいくつかの違いがあります。

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| 自然にやめる子 | 周囲への興味・遊び・会話に夢中になり、指しゃぶりが必要なくなる。特に家族との関わりが豊かな子に多い。 |

| 続ける子 | 寂しさ・不安・退屈・環境の変化(引っ越しや入園など)などでストレスを感じやすく、それを指しゃぶりで紛らわしているケースが多い。 |

👂周囲の大人が「やめなさい」と叱るのではなく、子どもの心のサインとして受け止め、安心できる環境をつくることが重要です。

🚸 なぜ赤ちゃんは指しゃぶりをするの?

赤ちゃんの指しゃぶりには、ちゃんと理由があります。それは「ただの癖」ではなく、赤ちゃんの心と体の発達を支える大切な行動です。無理にやめさせる前に、その意味を知っておくことが大切です。

🌱 安心感・寂しさ・ストレス発散…その心理的な意味

指しゃぶりは、赤ちゃんにとっての**“安心行動”**。不安なときや眠いとき、寂しいときに自分で自分を落ち着かせるために自然に行います。

たとえばこんな場面でよく見られます👇

- 🛏 寝る前に安心したくて指しゃぶり

- 👩 親と離れていて不安なとき

- 👶 新しい環境や刺激に疲れたとき

- 🧸 退屈な時間に気を紛らわせたいとき

このように、指しゃぶりは**“感情を調整するセルフケア”**でもあるのです。大人がストレス発散にお菓子を食べたり、指を組んだりするのと同じように、赤ちゃんも自分なりの安心方法を身につけているのです。

🖐 手と口の協調運動を育てる大切なステップ

指しゃぶりは心理面だけでなく、身体の発達にも大きな意味があります。

赤ちゃんは最初、自分の体を自由に動かせません。しかし成長とともに、手を口に持っていくことができるようになります。これにより、次のような発達が促されます👇

- 🤲 自分の手の存在に気づく

- 👀 見る・動かす・触れるという一連の動作を学ぶ

- 👅 口の中の感覚を通じて物を認識する力が育つ

さらに、指しゃぶりは舌や唇、口まわりの筋肉を使うため、言葉の発音・離乳食の準備運動にもつながっています。

💬 指しゃぶりはやめさせるべき?判断のタイミングは?

「もうすぐ4歳なのに、まだ指しゃぶりしている…」「歯並びに影響しない?」

こうした不安を抱く親御さんは少なくありません。しかし、すべての指しゃぶりが“悪い癖”になるわけではありません。やめるべきかどうかは“時期”と“頻度”がポイントです。

🎯 「4歳の壁」—自然卒業と積極介入の境界線

多くの子どもは、3歳頃までに自然と指しゃぶりを卒業します。これは、手先が器用になったり、遊びや言葉で気持ちを表現できるようになるからです。

一方で、4歳を過ぎても頻繁に指しゃぶりをしている場合は、以下のような兆候があれば注意が必要です。

- 🦷 前歯の隙間(開咬)が見られる

- 👄 口呼吸が多く、口が常に開いている

- 😔 ストレスや不安を感じやすい環境にある

このような場合、「癖」から「習慣化」「心理的依存」に変わってきているサインかもしれません。

つまり、「4歳の誕生日」がひとつの判断基準です。

4歳以降も日常的に続く場合は、やめるサポートを始めるタイミングといえます。

🔍 専門家が推奨する卒業時期とは?

小児歯科医や小児科医の多くは、3歳~5歳までに指しゃぶりを卒業するのが理想としています。これは、歯の生え替わりや顎の発達が本格的に始まる時期であり、それ以降も続けると歯並びや噛み合わせに影響が出やすくなるからです。

📝 専門家が伝える卒業の目安:

| 年齢 | 指しゃぶりの対応 |

|---|---|

| 0〜3歳 | 発達の一部。見守ってOK |

| 4歳 | 続くようなら優しく意識づけ開始 |

| 5歳〜 | 歯科相談やMFT(口腔筋機能療法)を検討 |

とはいえ、無理にやめさせるのではなく、子どもの気持ちを尊重しながら「卒業できる環境」を整えることが最も大切です。

🦷 指しゃぶりがもたらすリスクと歯並びへの影響

赤ちゃん期の指しゃぶりは発達に欠かせない行動ですが、4歳以降も続けていると歯や顎の成長に悪影響を及ぼすリスクが出てきます。特に、毎日のように長時間しゃぶっている場合は注意が必要です。

😬 出っ歯・開咬(オープンバイト)・交叉咬合の症例解説

指しゃぶりによるもっとも代表的なトラブルが「歯並びの乱れ」です。具体的には以下のような噛み合わせの問題が起こることがあります。

オープンバイト(開咬)

親指の腹の部分を上の前歯の裏側に常時押すように付けているため前歯が上下に開いてきます。

出っ歯(上顎前突)

指しゃぶりでオープンバイトの状態が長く続くと舌の使い方が不適正な(舌突出癖)になっていきます。

物を飲み込む時に舌を上下の前歯の間に差し込むようにしなければ、嚥下が出来ない癖が付きます。これにより、上顎前突が発生してきます。

- 🦷 開咬(オープンバイト):前歯が上下でかみ合わず、隙間が空いてしまう

- 🦷 上顎前突(出っ歯):上の前歯が前方に突出してくる

- 🦷 交叉咬合(左右のかみ合わせズレ):噛み合わせたときに上下の歯がずれる

オープンバイト(開咬)の症例

📌症例1(4歳児):指しゃぶりがやめられず、乳前歯の間に明確な隙間(開咬)が出現。

📌症例2(6歳児):出っ歯と開咬を併発。舌を突き出す「舌突出癖」が見られ、自然治癒は難しいと診断。

こうした状態は、5歳頃までに指しゃぶりをやめられれば自然に改善する可能性もありますが、6歳以降に持続していると矯正治療が必要になるケースが多くなります。

オープンバイト(開咬)の症例1

4歳6ヶ月で指しゃぶりが止められない幼児です。乳前歯の間に隙間ができて、オープンバイトで僅かに上顎前突(出っ歯)になっています。

この時点で指しゃぶりが止められれば、オープンバイトや出っ歯は自然治癒する可能性が高いです。

オープンバイト(開咬)の症例2

出っ歯でオープンバイトになった6歳の子供の前歯の写真です。指しゃぶりだけではなく、正しい舌の使い方が習得出来なかった為、前歯のすき間を舌が埋めるような悪習慣(舌突出癖)が身についてしまっています。

ここまで状態が酷くなると自然治癒は難しく、歯医者での矯正治療(MFT、プレオルソ、T4Kなど)が必要となります。

🦴 顎の成長や顔貌(アデノイド顔貌)への影響とは?

指しゃぶりが長期化すると、**歯並びだけでなく顎の発達や顔のかたち(顔貌)**にも影響します。

- 🧠 上顎の幅が狭くなる(狭窄歯列)

- 👃 鼻呼吸がしづらくなり、口呼吸が習慣化

- 😮 顔が縦に長く、口元が突出した「アデノイド顔貌」になることも

これは、指が常に上あごや歯に圧をかけることで、顎の自然な成長が妨げられるためです。さらに、口がいつも開いている状態=口呼吸が慢性化し、姿勢や表情筋にも悪影響を与えることがあります。

📣 発音障害・口呼吸との関連性

指しゃぶりを続けると、舌や口まわりの筋肉の使い方にも偏りが出てきます。これが、以下のような問題につながることがあります。

- 🗣 サ行・タ行・チャ行・シャ行などの発音が不明瞭に(構音障害)

- 👄 食事中に「くちゃくちゃ」と音を立てる(口唇閉鎖不全)

- 👃 鼻が詰まっていないのに口呼吸がやめられない

これらは「些細な癖」に見えて、将来の言語発達や社会性に影響を及ぼす可能性もあるため、注意深く見守る必要があります。

🧼 日常でできる対策・習慣づくり

指しゃぶりは、赤ちゃんが心身を育てる大切な行動のひとつです。無理にやめさせるのではなく、「代わりになる安心行動」を日常に取り入れることがカギになります。ここでは家庭でできる楽しい工夫をご紹介します。

🧸 口遊びで楽しく育つ!おもちゃ舐めや歯磨きごっこ

赤ちゃんは、口を通して世界を知る「口唇期」にいます。指しゃぶりを含む口遊びは、この時期の発達にはとても重要です。

そこでおすすめなのが、安全なおもちゃや歯ブラシを使った口遊びの促進です。

✔ 安全な素材のおもちゃを自由に舐めさせる

✔ のど突き防止ガード付きの乳歯ブラシを持たせて「ママ・パパのまねっこ」

✔ 歯磨きを遊びの一部に!一緒に鏡を見ながらやってみよう

このような遊びを通じて、「口に触れる=楽しい」「指以外でも落ち着ける」習慣づけができます。

🪥 仕上げ磨きで「口に触れる」ことへの安心感を

歯磨きの時間は、指しゃぶり卒業のきっかけにもなります。

特におすすめなのが、「親子でお互いに仕上げ磨きごっこ」をすること。

- 👨👩👧 パパとママが楽しそうにお互いの歯を磨く姿を見せる

- 😁 赤ちゃんも自然と“まねっこ”して歯磨きに興味を持つ

- 💬 歯ブラシを持たせて「仕上げしていい?」と声かけすると、自然に口を開けるようになる

この繰り返しが、口を触られることへの抵抗感をなくし、指しゃぶりへの依存も少しずつ減っていく土台になります。

🍼 おしゃぶりは指しゃぶりの代わりになる?メリット・デメリット比較

指しゃぶりをやめさせようとして、おしゃぶりを使うご家庭もあります。

確かに一時的な代替手段にはなりますが、使い方を間違えると逆効果になることも。以下のようにメリット・デメリットを把握しておくと安心です。

✅ おしゃぶりのメリット

- 衛生管理がしやすい(洗浄・消毒できる)

- 親の判断で外すことができる(卒業をコントロールしやすい)

- 寝かしつけや情緒安定に役立つ

❌ おしゃぶりのデメリット

- 長期間の使用で歯並びに悪影響(開咬や出っ歯の原因に)

- 舌や口まわりの筋力発達を妨げる可能性あり

- 依存しすぎると外せなくなる

📌 結論:おしゃぶりは「使い方次第」。使うなら3歳までに卒業を!

また、指しゃぶりをやめさせるために無理やりおしゃぶりを与えると、かえって不安定になるケースもありますので、子どもの様子をよく観察しながら活用することが大切です。

🛡 指しゃぶりのやめさせ方【年齢別】

指しゃぶりを「やめさせなきゃ」と焦る必要はありませんが、年齢や子どもの気持ちに合わせた対応をすることは大切です。ここでは年齢別におすすめのアプローチをご紹介します。

📘 3歳以下→基本は見守る・安心感を育む

3歳までは指しゃぶりが心身の発達に必要な行動です。この時期に無理にやめさせようとすると、かえって不安やストレスを与えてしまう可能性があります。

👶 この時期の対応ポイント:

- 「やめなさい」と言わず、見守る姿勢を大切に

- 指しゃぶりの代わりに、おもちゃや歯磨きごっこで口遊びを促す

- スキンシップや声かけを増やし、安心感の土台作りに集中する

- 眠いときや不安なときにしゃぶる場合は、そっと寄り添ってサポート

📝 この時期は「自然に卒業する準備期間」ととらえ、焦らず優しく関わることが何よりの対策です。

🎁 4歳以上→絵本・ご褒美シール・共感型声かけで導く

4歳を過ぎて指しゃぶりが続く場合は、「やめたい気持ち」が芽生えてくる時期です。このタイミングで、子どもの気持ちに寄り添いながら導く方法が効果的です。

🎯 おすすめの方法:

- 📖 絵本で気づきを与える:「指しゃぶりやめられるかな?」などの絵本を毎晩読む

- 🌟 ご褒美シール:しゃぶらなかった日にシールを渡し、カレンダーに貼る習慣づけ

- 💬 共感型声かけ:「今日頑張ってたね」「寝る前はちょっとだけでもいいよ」といった肯定的な言葉

- 🖐「やめなさい」ではなく、「どうしてしゃぶってるのかな?」と気持ちを聞く姿勢も大切

指しゃぶりやめられるかな

STEP

口うるさく言わない

子供の気持ちを尊重し、「ほらまた指をしゃぶっている」「指しゃぶりをやめなさい」と口うるさく言い過ぎない。

STEP

絵本を読んであげる

写真の絵本「指しゃぶりやめられるかな」(三輪康子・わかば出版)を毎晩読んで聞かせる。

STEP

褒美にシール

「指しゃぶりをしなかった日」には褒めて、そのご褒美として1日1枚ずつシールを子供に渡してシール表に貼らせる。(台紙はカレンダー、便箋、ノート等を利用)

👨👩👧 親子の信頼関係をベースに、“自分でやめたい”という意思を育てるサポートがポイントです。

🙅 NG対応例(苦味マニキュア・叱責・無理やり禁止)

子どもが4歳を過ぎてもやめられないと、「強制的にやめさせた方がいいのでは?」と考える方もいますが、以下の方法は逆効果になることが多いため注意が必要です。

🚫 よくあるNG対応:

- ❌ 苦いマニキュアを塗る(心理的な抑圧になり、不安が増す)

- ❌ 強く叱る・脅す(自己肯定感が下がり、逆に依存が強くなる)

- ❌ 指を縛る・手袋を無理に着けさせる(夜泣き・情緒不安定の原因に)

特に指しゃぶりには安心感を得たいという背景があるため、それを取り上げることは心のバランスを崩すリスクがあります。

🫶 一番の対策は、「安心できる環境づくり」と「親の肯定的な関わり」です。

🏥 歯科・専門機関でできること

4〜5歳を過ぎても指しゃぶりがやめられず、歯並びや顎の発達に影響が見られる場合、歯科での専門的なサポートが有効です。無理にやめさせるのではなく、**子どもの口腔環境と成長に合わせた“やさしい矯正”**が可能です。

🦷 MFT(口腔筋機能療法)・プレオルソ・T4K

指しゃぶりによって「舌の位置」や「唇・頬・顎の使い方」に癖がついてしまうと、歯並びや発音に悪影響を及ぼします。そこで行われるのが「MFT(口腔筋機能療法)」です。

🗣 MFTとは?

口まわりの筋肉や舌の正しい使い方をトレーニングするプログラムで、発音・嚥下・呼吸・表情筋のバランスを整えます。

🦷 補助器具としては以下のものも活用されます:

- プレオルソ:やわらかい素材のマウスピース型矯正装置。指しゃぶりを防ぎつつ、口の機能訓練も同時にできる。

- T4K(トレーナー・フォー・キッズ):舌や口唇の正しい位置を習得しながら、歯列をやさしく整える装置。

これらは寝るときだけの装着でOKなケースが多く、子どもへの負担が少ないのが特徴です。

👩⚕️ 小児矯正と予防的アプローチの必要性

「まだ乳歯だし、様子を見ようかな」と思っているうちに、成長期を逃してしまうことも…。

実は、5〜7歳の“顎の成長期”は、予防的な矯正治療に最も適したタイミングです。

🧠 早めの相談で得られるメリット:

- 🛡 大がかりな矯正治療を回避できる可能性が高くなる

- 👄 指しゃぶり由来の癖(口呼吸・舌突出癖)を早期修正

- 💬 発音や食事、表情筋のバランスも自然に整っていく

📌 歯科医院では、ただ装置をつけるだけでなく、心理面にも配慮したやさしい対応が行われます。子ども本人が「やめたいけどやめられない」と悩んでいる場合も、プロのサポートで安心して進められます。

🧠 大人の指しゃぶり|ストレスとセルフケアの関係

「子どもの癖」と思われがちな指しゃぶりですが、実は大人になってもやめられず悩む方も少なくありません。

周囲には相談しづらく、「変なのかな…」と自分を責めてしまうこともあるかもしれません。

でも、安心してください。指しゃぶりは**ストレスや不安を和らげる“セルフケア行動”**であり、異常なことではありません。

🧘♂️ 大人になってもやめられない場合の対処法

大人の指しゃぶりは、以下のような心理状態と関係していることが多いです:

- 🌙 一人の時間に気持ちを落ち着けたいとき

- 😟 将来や人間関係の不安

- 😮💨 緊張・焦り・慢性的なストレス

- 😢 幼少期の安心体験を無意識に求めている

📌 **つまり、指しゃぶりは“自分を守るための行動”**なのです。まずはそれを受け入れ、自分を責めすぎないことが第一歩です。

🧴 爪噛み・代替行動・心療内科への相談

大人になってもやめられない場合には、「やめること」よりも、**他の安心できる行動に置き換える(代替行動)**のが現実的です。

🔄 おすすめの代替行動:

- 💪 ハンドグリップやストレスボールを握る

- 🍬 ガムやタブレットを噛む

- 💨 深呼吸やマインドフルネスで気持ちを整える

- 🧴 指先マッサージやハンドクリームを塗る

また、もし自分の意思ではやめられず、生活に支障を感じるほど続いている場合は、心療内科での相談も検討してみてください。

指しゃぶりは、爪噛み・肌むしり・抜毛などと同様に、“心のSOS”の表れとして扱われることがあります。

専門家のサポートを受けることで、よりよい自己コントロールが可能になります。

🔄よくある質問(Q&A)

❓ Q:愛情不足が原因?指しゃぶりがひどくて心配…

👉 A:心配いりません!愛情不足が直接の原因ではありません。

赤ちゃんや子どもが頻繁に指しゃぶりをするのは、成長過程でよくあることです。安心したい・眠たい・不安を感じているなどの理由で自然に行うもので、育て方や親子関係のせいではありません。

むしろ、「甘えたい」「そばにいてほしい」というサインを素直に出せている証拠。叱らず、温かく見守ってあげましょう。

❓ Q:4歳までにやめても歯並びが悪かったら?

👉 A:まだ自然に改善する可能性があります。

4歳で指しゃぶりを卒業できても、すでに「開咬(オープンバイト)」や「出っ歯」の傾向がある場合もあります。ただし、5歳くらいまでは歯や顎が成長中なので、正しい舌の位置や呼吸を意識することで自然に治るケースも多いです。

それでも歯並びが気になる場合は、早めに小児歯科での相談をおすすめします。

❓ Q:爪を噛む癖と関係あるの?

👉 A:深い関係があります。

爪を噛む(咬爪症)も、指しゃぶりと同じく「セルフソーシング(自己安定行動)」のひとつです。

実際、幼少期の指しゃぶりが減った後に、爪を噛む癖へと移行することもあります。

どちらもストレス・緊張・安心を求める気持ちの表れなので、叱るよりも、安心できる環境や代替行動(ガム・握る・深呼吸など)を促すことが有効です。

❓ Q:指しゃぶり防止マニキュアは有効?

👉 A:年齢と状況によって注意が必要です。

市販されている「苦い味がするマニキュア」は、一見効果がありそうですが、4歳以下の子どもにはおすすめできません。

精神的な不安が背景にある指しゃぶりを無理やりやめさせようとすると、夜泣きや情緒不安定を引き起こすことがあります。

ただし、小学校高学年以上で「自分でやめたい」と思っている場合に限り、本人の意思で使うならサポートになることもあります。

❓ Q:おしゃぶり卒業はいつがいい?

👉 A:目安は「2歳〜3歳ごろまで」に卒業を。

おしゃぶりは、安心感を得るには有効なアイテムですが、3歳を過ぎて使い続けると、歯並びや舌の発達に影響が出る可能性があります。

卒業のコツは👇

- 日中はなるべく使わず、寝かしつけのみに限定

- 旅行や誕生日などのタイミングをきっかけに“卒業イベント”にする

- 親子で事前に話し合い、「一緒に卒業しようね」と前向きな気持ちを共有

「無理に取り上げる」のではなく、本人が納得して手放せるように導くことが大切です。

📘まとめ|指しゃぶりは“成長の証”と“注意信号”

赤ちゃんや子どもの指しゃぶりは、単なる「癖」ではありません。

それは、生まれたときから備わった本能であり、心と体の発達を支える大切な行動でもあります。

✅ 3歳までは、むしろ積極的に見守るべき“成長の証”

✅ 4歳を過ぎても続く場合は、“習慣化”や“心のサイン”として捉える

✅ 歯並びや顎の発達への影響を防ぐためには、無理なくやさしく導くことが大切

叱ったり、無理にやめさせようとするのではなく、

🫶 子どもの気持ちに寄り添いながら、

🪥 歯磨きごっこやMFTなど、日常の中でできる習慣づくりを取り入れましょう。

そして、「気になるな」「歯並びが心配だな」と思ったら、

🦷 早めに小児歯科や矯正専門医に相談することで、大がかりな治療を防げるケースも多くあります。

指しゃぶりは、子どもが“安心”を求めて選んでいる行動。

その背景にある気持ちを理解し、親子で一緒に「卒業」に向けたステップを進んでいけるようサポートしていきましょう。

🏥 江戸川区篠崎で指しゃぶりのご相談なら、当院へ

「なかなか指しゃぶりがやめられない…」「歯並びに影響しないか心配…」

そんなお悩みをお持ちの保護者さまへ。

当院では、江戸川区篠崎を中心に、小児の成長発達に配慮した丁寧な診療を行っています。

ただ「やめさせる」のではなく、お子さま一人ひとりの気持ちや成長ペースを大切にしながら、歯並びや口腔習慣のケアをご提案しています。

気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

指しゃぶりは、ただの癖ではなく“成長のサイン”。

当院が、親子の健やかな一歩をサポートいたします。

【動画】指しゃぶりや指吸いを止めさせる方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。