- 1. 【📹 41秒 】虫歯は自力で治せるのか?効果的なセルフケアと注意点

- 2. 序章:「虫歯を自力で治す」は本当に可能なのか?

- 2.1. 虫歯の自然治癒の可能性と限界

- 2.1.1. 自然治癒が期待できる条件

- 2.2. 虫歯が進行するメカニズム

- 2.3. 結論:「自力で治せる虫歯」は限られる

- 3. 第1章:虫歯の進行度と自然治癒の可能性

- 3.1. 1-1. 虫歯の進行度別の特徴

- 3.1.1. CO(初期虫歯):自然治癒の可能性あり

- 3.1.2. C1(エナメル質の虫歯):再石灰化の可能性

- 3.1.3. C2(象牙質まで進行した虫歯):痛みが出る段階、要治療

- 3.1.4. C3(神経に達した虫歯):自然治癒不可能

- 3.1.5. C4(歯根まで進行):抜歯が必要なケースも

- 3.2. 1-2. 自然治癒のメカニズム

- 3.2.1. 唾液の再石灰化作用とは?

- 3.2.2. フッ素の役割

- 3.2.3. 自然治癒に必要な条件

- 4. 第2章:キシリトールとフッ素の再石灰化のメカニズム

- 4.1. 2-1. キシリトールとフッ素の再石灰化作用と虫歯予防効果

- 4.1.1. 1. キシリトールの再石灰化作用

- 4.1.2. 2. フッ素の再石灰化作用

- 4.1.3. 3. キシリトールとフッ素の相乗効果:ショ糖代謝の阻害

- 4.1.4. 4. キシリトールとフッ素によるミュータンス菌の減少

- 5. 第3章:自力で虫歯を治すための4つのセルフケア

- 5.1. 3-1. 再石灰化を促す食事と栄養

- 5.1.1. カルシウム・リン・ビタミンDの重要性

- 5.1.2. 砂糖の摂取制限と代替甘味料

- 5.1.3. 抗菌作用のある食品

- 5.2. 3-2. 効果的な歯磨きとデンタルケア

- 5.2.1. フッ素入り歯磨き粉の活用

- 5.2.2. 正しい歯磨き方法(バス法・スクラビング法)

- 5.2.3. デンタルフロス・歯間ブラシの使い方

- 5.3. 3-3. 唾液分泌を促す習慣

- 5.3.1. キシリトールガム・シュガーレスガムの活用

- 5.3.2. 水分補給の重要性

- 5.3.3. 口呼吸を防ぐトレーニング

- 5.4. 3-4. 初期虫歯を進行させない生活習慣

- 5.4.1. 就寝前のケアの重要性

- 5.4.2. 口腔内pHを整える方法

- 5.4.3. 禁煙・アルコールの影響

- 6. 第4章:フッ素・Miペースト・キシリトールで虫歯予防!効果的なケア方法とは?

- 6.1. 4-1. フッ素の効果とフッ素入り歯磨き粉の選び方

- 6.2. 4-2. Miペーストの効果と正しい使い方

- 6.3. 4-3. キシリトールの効果と効果的な摂取方法

- 7. 第5章:自力で治せない場合の対策

- 7.1. 5-1. 歯科医師が考えるセルフケアの限界

- 7.1.1. 進行した虫歯は自然治癒しない理由

- 7.1.2. 歯科医院での定期検診の重要性

- 7.2. 5-2. どうしても歯医者に行けない場合の応急処置

- 7.2.1. 痛みがあるときの対処法(市販薬・冷却療法)

- 7.2.2. 進行を遅らせるための習慣

- 7.3. 5-3. 早期発見・早期治療が最善策

- 7.3.1. 虫歯が進行してしまった場合の治療法

- 7.3.2. 予防歯科の活用

- 8. まとめ

- 9. 江江戸川区篠崎で「虫歯を自力で治す」ための正しいケアをサポート!

- 10. 【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

- 11. 筆者・院長

「虫歯を歯医者に行かずに治したい」と考える人は多く、特に痛みがない段階では「自然に治るのでは?」と思うこともあるでしょう。しかし、虫歯は基本的に放置すると進行する病気です。本当に自力で治すことは可能なのか、どの段階までなら自然治癒が期待できるのかを詳しく解説します。

【📹 41秒 】虫歯は自力で治せるのか?効果的なセルフケアと注意点

序章:「虫歯を自力で治す」は本当に可能なのか?

虫歯の自然治癒の可能性と限界

虫歯の自然治癒には限界があり、治る可能性があるのは「CO(シーオー)」と呼ばれる初期虫歯のみです。COとは、歯の表面のエナメル質がわずかに脱灰(溶け始める)している状態で、適切なケアを行えば再石灰化が促され、進行を食い止めることができます。

しかし、それ以上の進行度(C1~C4)では、自然治癒はほぼ不可能です。特にC2以降(象牙質まで達した虫歯)は、放置するとどんどん悪化し、やがて神経に達して激しい痛みを伴うようになります。

自然治癒が期待できる条件

- CO(ごく初期の虫歯) であること

- 適切なフッ素ケアやキシリトールの応用、再石灰化を促す食生活 を取り入れていること

- 唾液の分泌量が多く、口腔環境が整っている こと

一方で、歯に穴が空いた状態の虫歯(C1以上)は、いくら頑張っても元通りにはなりません。その場合、歯科医院での治療が必要になります。

虫歯が進行するメカニズム

虫歯は、「プラーク(歯垢)」に含まれる 虫歯菌(ミュータンス菌) が糖分をエサにして酸を作り出し、その酸が 歯のエナメル質を溶かす(脱灰) ことで発生します。以下のプロセスで進行していきます。

- 初期虫歯(CO)

- 歯の表面のエナメル質が溶け始める

- 痛みなし、白濁して見えることがある

- 適切なケアで再石灰化が可能

- エナメル質の虫歯(C1)

- 歯の表面に小さな穴が開く

- まだ痛みはない

- 再石灰化は困難、治療が必要

- 象牙質の虫歯(C2)

- 虫歯が象牙質まで進行

- 冷たいものや甘いものがしみる

- 早めの治療が必要

- 神経に達した虫歯(C3)

- 虫歯が歯髄(神経)に達し、激しい痛みが出る

- 放置すると神経が死んで痛みがなくなるが、さらに悪化

- 根管治療が必要になる

- 歯根まで進行した虫歯(C4)

- 歯の根元まで虫歯が進行し、膿がたまることも

- 抜歯が必要になることが多い

結論:「自力で治せる虫歯」は限られる

「虫歯を自力で治す」ことが可能なのは、CO(初期虫歯)のみです。それ以上進行した虫歯は、自然に治ることはなく、適切な治療が必要になります。

第1章:虫歯の進行度と自然治癒の可能性

虫歯は進行度によって治療の必要性が変わります。ごく初期の虫歯(CO)であれば適切なケアにより自然治癒の可能性がありますが、それ以上の段階に進行すると治療が必要になります。ここでは、虫歯の進行度と、それぞれの段階での自然治癒の可能性について解説します。

1-1. 虫歯の進行度別の特徴

虫歯は以下の5段階に分類され、それぞれの進行度によって対処方法が異なります。

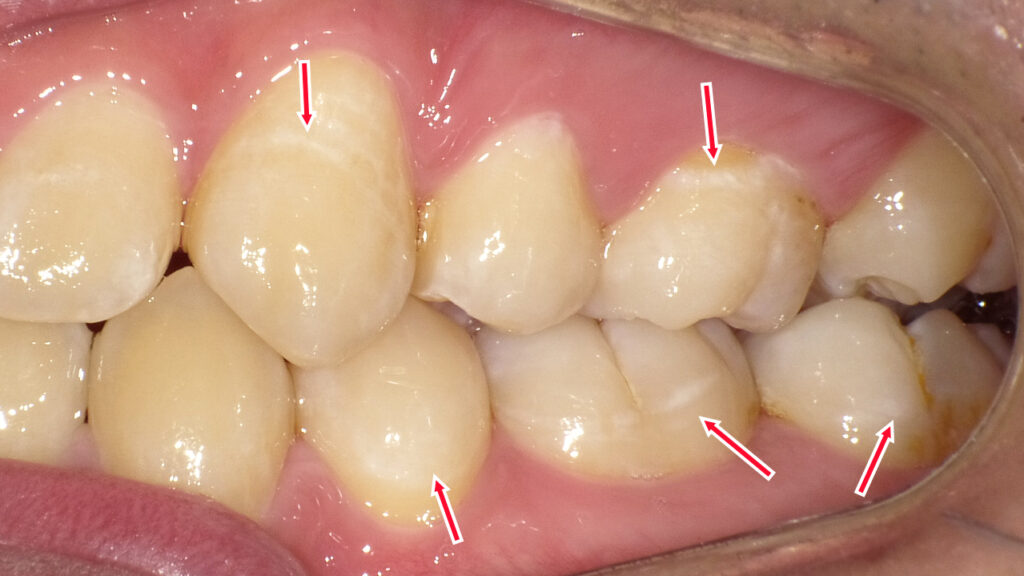

CO(初期虫歯):自然治癒の可能性あり

- 状態:エナメル質の表面が白く濁る(白濁)

- 症状:痛みなし

- 治療の必要性:なし(適切なケアで進行を防げる)

- 自然治癒の可能性:◎(再石灰化が可能)

対策

- フッ素を含む歯磨き粉を使用する

- 100%キシリトールガムを噛む

- リカルデント配合のMIペースト、ガムの使用

- 砂糖の摂取を減らし、再石灰化を促す食生活を心がける

- 唾液の分泌を増やすためによく噛む習慣をつける

C1(エナメル質の虫歯):再石灰化の可能性

- 状態:歯の表面に小さな穴ができる

- 症状:基本的に痛みなし

- 治療の必要性:歯科医の判断次第(進行が遅い場合は経過観察も可能)

- 自然治癒の可能性:△(完全には治らないが進行を抑えることは可能)

対策

- COと同じくフッ素ケアを徹底する

- 100%キシリトールガムを噛む

- リカルデント配合のMIペースト、ガムの使用

- デンタルフロスや歯間ブラシを使い、虫歯の進行を防ぐ

- 砂糖の摂取を制限し、口腔内の酸性環境を防ぐ

C2(象牙質まで進行した虫歯):痛みが出る段階、要治療

- 状態:虫歯がエナメル質を突破し、象牙質に達する

- 症状:冷たいものや甘いものがしみる

- 治療の必要性:必須(自然治癒はほぼ不可能)

- 自然治癒の可能性:×(治療しないと進行する)

対策

- できるだけ早く歯科を受診する

- 応急処置として、知覚過敏用の歯磨き粉を使用する

- 悪化を防ぐため、歯磨きを徹底し、歯科でフッ素塗布を受ける

C3(神経に達した虫歯):自然治癒不可能

- 状態:虫歯が歯髄(神経)まで達し、激しい痛みが出る

- 症状:ズキズキとした強い痛み、歯の変色

- 治療の必要性:必須(神経の治療=根管治療が必要)

- 自然治癒の可能性:×(絶対に治らない)

対策

- 放置せず、すぐに歯科を受診する

- 痛み止めで一時的に対処しつつ、根管治療を受ける

C4(歯根まで進行):抜歯が必要なケースも

- 状態:歯の大部分が崩壊し、根っこだけが残る

- 症状:神経が死ぬと痛みがなくなるが、膿がたまると再び痛みが出る

- 治療の必要性:抜歯が必要になるケースが多い

- 自然治癒の可能性:×(自然治癒は絶対に不可能)

対策

- 抜歯後の治療計画(ブリッジ・インプラント・入れ歯)を検討

- 歯を失わないために、C1~C2の段階で早めに治療を受ける

1-2. 自然治癒のメカニズム

CO(初期虫歯)に限り、適切なケアを行うことで 「再石灰化」 による自然治癒が期待できます。では、どのようにして虫歯が治るのかを解説します。

唾液の再石灰化作用とは?

唾液には、歯のエナメル質を修復する「再石灰化」 の働きがあります。口腔内の酸性度が高くなるとエナメル質が溶け出しますが(脱灰)、唾液に含まれるカルシウムやリン酸がエナメル質を補修することで、CO(初期虫歯)は元に戻る可能性があります。

再石灰化を促すためのポイント

- よく噛む(唾液の分泌を増やす)

- 水をこまめに飲む(口腔内を中性に保つ)

- キシリトールガムを噛む(酸の発生を抑える)

フッ素の役割

フッ素は、歯の再石灰化を促進し、エナメル質を強化することで虫歯の進行を防ぎます。特に初期虫歯(CO)の自然治癒には欠かせない成分です。

フッ素を取り入れる方法

- フッ素配合の歯磨き粉を使う

- フッ素洗口剤でうがいをする

- 歯科医院でのフッ素塗布を受ける

自然治癒に必要な条件

CO(初期虫歯)が自然に治るためには、以下の条件を満たす必要があります。

✅ 適切な口腔ケア

- 正しい歯磨き

- フッ素ケア

- 歯間ブラシやフロスの活用

✅ 食生活の改善

- 砂糖の摂取を減らす

- カルシウム・リン酸・ビタミンDを意識する

- キシリトールを活用する

✅ 唾液の分泌を促す習慣

- よく噛んで食べる

- 水分をしっかり摂る

- 口呼吸を防ぐ(鼻呼吸を意識する)

第2章:キシリトールとフッ素の再石灰化のメカニズム

2-1. キシリトールとフッ素の再石灰化作用と虫歯予防効果

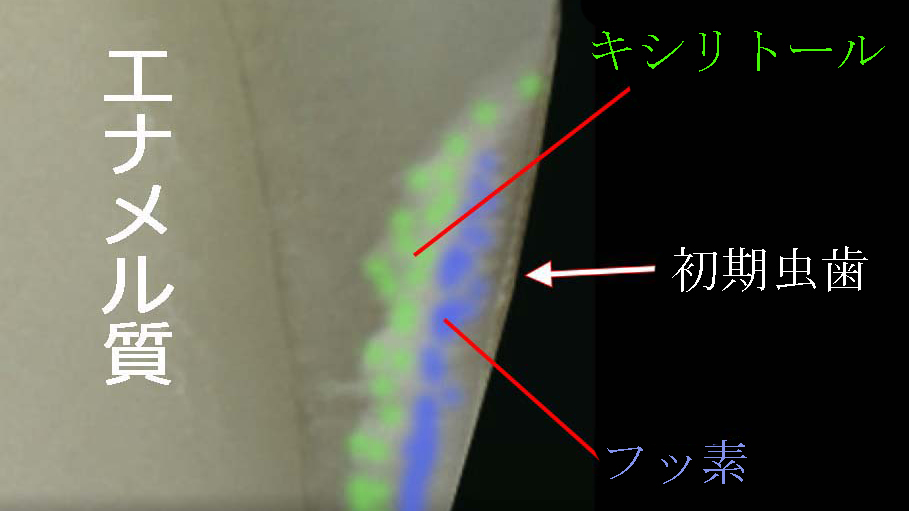

1. キシリトールの再石灰化作用

- キシリトールは、唾液中のカルシウムとキレート結合 し、初期虫歯の底部の再石灰化を促進する。

- キシリトール自体が再石灰化するわけではなく、カルシウムを運搬する役割を担う。

2. フッ素の再石灰化作用

- フッ素は、初期虫歯の白斑(ホワイトスポット)部分の表層を再石灰化 する。

- フッ素がエナメル質の初期虫歯部に作用すると、フッ化カルシウムが形成され、エナメル質内部へ浸透。

- その後、フルオロアパタイトへ変化して歯質を強化し、虫歯に強い状態に安定化 する。

3. キシリトールとフッ素の相乗効果:ショ糖代謝の阻害

- ミュータンス菌は、ショ糖(砂糖)を代謝して乳酸を作り出し、歯を溶かす。

- キシリトールは、ミュータンス菌の糖代謝の前半を阻害 し、フッ素は代謝の後半を阻害 する。

- 両者を同時に使うと相乗効果が生まれ、その効果は1+1=2ではなく、1+1=3程度に高まる と考えられる。

4. キシリトールとフッ素によるミュータンス菌の減少

- キシリトールやフッ素を継続的に使用すると、ミュータンス菌が生存できなくなり、結果的に菌の数が減少 する。

- これにより、虫歯の発生リスクを大幅に抑えることが可能 となる。

次章では、「虫歯を自力で治すためのセルフケア」 について詳しく解説します。

第3章:自力で虫歯を治すための4つのセルフケア

初期の虫歯(CO)は、適切なセルフケアを行うことで進行を防ぎ、再石灰化を促すことができます。ここでは、科学的に有効とされる4つのセルフケアを詳しく解説します。

3-1. 再石灰化を促す食事と栄養

食事の内容は、虫歯の進行や再石灰化に大きく影響を与えます。特に、以下の栄養素や食習慣が重要です。

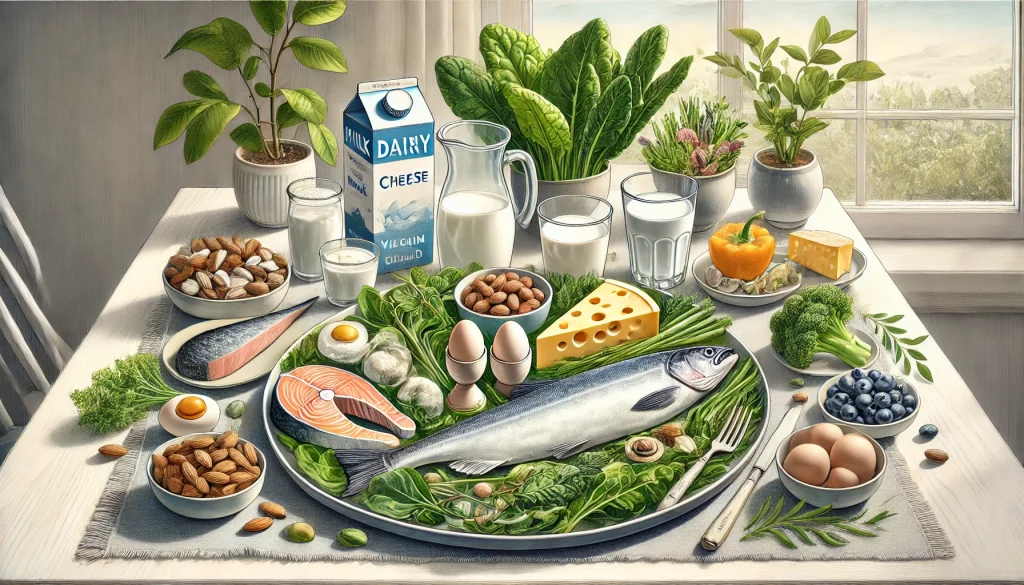

カルシウム・リン・ビタミンDの重要性

- カルシウム:歯の主成分であり、再石灰化に不可欠

- 多く含まれる食品:乳製品(牛乳・チーズ・ヨーグルト)、小魚、大豆製品

- リン:カルシウムとともにエナメル質を強化

- 多く含まれる食品:肉・魚・卵・乳製品・ナッツ類

- ビタミンD:カルシウムの吸収を助ける

- 多く含まれる食品:青魚(サバ・イワシ)、キノコ類、卵黄

- 日光浴も効果的(1日15分程度)

砂糖の摂取制限と代替甘味料

砂糖は虫歯菌のエサとなり、酸を生み出して歯を溶かします。できる限り控え、代替甘味料を活用しましょう。

- 避けるべき食品:ジュース・お菓子・砂糖入りコーヒー・清涼飲料水

- 代替甘味料

- キシリトール:虫歯菌の活動を抑える

- ステビア:血糖値の上昇を抑えながら甘みを楽しめる

- エリスリトール:酸を発生させず、虫歯リスクを軽減

抗菌作用のある食品

一部の食品には、虫歯菌の活動を抑える作用があります。

- 緑茶(カテキンが抗菌作用を持つ)

- キシリトール(虫歯菌の代謝を阻害し、酸を作らせない)

- チーズ(pHを中和し、再石灰化を促進)

3-2. 効果的な歯磨きとデンタルケア

歯をしっかり守るには、適切な歯磨きや補助的なケアが欠かせません。

フッ素入り歯磨き粉の活用

フッ素はエナメル質を強化し、再石灰化を促します。

- フッ素濃度1000~1500ppm の歯磨き粉を選ぶ

- 使用後は軽くすすぐ程度(完全に洗い流さない)

- 就寝前にしっかり塗布 することで効果が高まる

正しい歯磨き方法(バス法・スクラビング法)

虫歯予防には「バス法」「スクラビング法」がおすすめ

- バス法(歯周病予防にも有効)

- 歯と歯ぐきの境目にブラシを45度に当て、細かく振動させる

- スクラビング法(虫歯予防に適した方法)

- 歯の表面に対して直角にブラシを当て、小刻みに磨く

デンタルフロス・歯間ブラシの使い方

歯ブラシだけでは60%程度しかプラーク(歯垢)を除去できません。フロスや歯間ブラシを併用することで、虫歯リスクを大幅に下げることができます。

- デンタルフロス:歯と歯の間の清掃

- 毎食後 or 1日1回就寝前に使用

- 歯間ブラシ:隙間の大きい部分の清掃

- サイズに合ったものを選び、無理なく使用する

3-3. 唾液分泌を促す習慣

唾液は口内を中和し、再石灰化を助けるため、分泌を促す習慣が重要です。

キシリトールガム・シュガーレスガムの活用

- キシリトールガム

- 1日3~5回、5分以上噛むことで唾液分泌を促進

- 虫歯菌の活動を抑える効果もあり

- シュガーレスガム

- 咀嚼を促し、唾液の分泌を活性化

水分補給の重要性

- 口の中が乾燥すると虫歯リスクが上がる

- 水やお茶をこまめに飲み、口の中を潤す

- 糖分の多い飲料は避ける

口呼吸を防ぐトレーニング

口呼吸をしていると、口腔内が乾燥し、虫歯になりやすくなります。

- 鼻呼吸を意識する

- 鼻づまりの解消(アレルギー対策)

- 口周りの筋肉を鍛える「あいうべ体操」

- 「あー」と大きく口を開ける

- 「いー」と横に引っ張る

- 「うー」とすぼめる

- 「べー」と舌を伸ばす(舌筋を鍛える)

3-4. 初期虫歯を進行させない生活習慣

日々の生活習慣を見直すことで、虫歯の進行を防ぐことができます。

就寝前のケアの重要性

- 就寝中は唾液の分泌が減少し、虫歯が進行しやすい

- 寝る前の歯磨きは最も重要

- フッ素を塗布したまま寝る(すすぎすぎない)

口腔内pHを整える方法

- 食後すぐに歯を磨けない場合は水やお茶を飲んで口をすすぐ

- 食後のキシリトールガムが効果的

- 酸性の食品・飲料(炭酸飲料・柑橘類・酢)を取りすぎない

禁煙・アルコールの影響

- 喫煙:唾液の分泌を抑え、虫歯リスクを高める

- アルコール:口の中を乾燥させ、虫歯の進行を促進

- 適度な運動で血行を良くし、口腔環境を整える

第4章:フッ素・Miペースト・キシリトールで虫歯予防!効果的なケア方法とは?

4-1. フッ素の効果とフッ素入り歯磨き粉の選び方

1. フッ素の主な作用

フッ素には、以下の3つの重要な効果があります。

- 歯のエナメル質を強化する:歯の表面を強くし、酸に対する耐性を高める。

- 歯の再石灰化を促進する:初期虫歯(CO)の再石灰化を助け、進行を防ぐ。

- ミュータンス菌などの虫歯菌の活動を抑制する:虫歯の原因菌の増殖を防ぐ。

2. フッ素入り歯磨き粉で虫歯の進行を防ぐ

フッ素入りの歯磨き粉を使用することで、虫歯の進行を止める効果が期待できます。

特に、正しい濃度のフッ素を含む歯磨き粉を選ぶことが重要 です。

3. 大人におすすめのフッ素濃度と歯磨き粉

- フッ素濃度:1500ppm(市販品は1450ppm)

- おすすめ商品:チェックアップスタンダード

- ポイント:高濃度フッ素配合で、歯の再石灰化を促しながら虫歯予防が可能。

4. 子供におすすめのフッ素濃度と歯磨き粉

- フッ素濃度:950ppm

- おすすめ商品:チェックアップ フォーム(泡状歯磨き粉)

- ポイント:泡状で使いやすく、低刺激で子供にも安心。

フッ素を適切に活用することで、虫歯の予防・進行抑制に効果的なケアが可能 です。果的なケアが可能です。

Amazonで購入

楽天で購入

4-2. Miペーストの効果と正しい使い方

1. Miペーストの再石灰化効果

- Miペーストは高い再石灰化効果を持つ歯磨き剤 です。

- 初期虫歯(CO)の段階であれば、自然治癒が可能な場合もある。

- 虫歯の進行を止めるだけでなく、治すことも期待できる。

2. Miペーストの使い方

- 歯ブラシに付けて通常の歯磨き粉として使用 してもよい。

- 直接歯に塗布し、すすがずに放置するのが最も効果的。

- 寝る前に塗布し、そのまま就寝しても問題なし。

- 重要なのは、高濃度の成分を虫歯部分にできるだけ長く留めること。

3. 使用時の注意点

- 成分のCPP-ACP(リカルデント)は牛乳由来 である。

- 牛乳や乳製品にアレルギーがある方は使用不可。

- 過去にアナフィラキシーショックが報告されているため、アレルギーのある方は十分注意が必要。

Miペーストは、正しく使用すれば初期虫歯の進行を防ぎ、再石灰化を促す強力なアイテムです。

【amazonで購入】

【楽天で購入】

4-3. キシリトールの効果と効果的な摂取方法

1. キシリトールの虫歯予防効果

- ミュータンス菌(虫歯菌)を減少させる作用がある。

- 歯の再石灰化を促進し、虫歯の進行を抑える効果が期待できる。

- 初期虫歯(CO)であれば、自然治癒を助ける可能性がある。

2. キシリトール入り歯磨き粉の効果と限界

- キシリトール入りの歯磨き粉を使用することもできるが、濃度が低いため十分な効果は期待できない。

- より高い効果を得るためには、キシリトールガムの活用がおすすめ。

3. キシリトールガム100%の推奨

- キシリトール100%のガムを1日4~5粒、時間をあけて噛むことで最大限の効果を発揮。

- 50%のキシリトールガムの場合、同じ効果を得るには1日15粒程度が必要。

- 100%キシリトールガムの方が、効率的に虫歯予防ができる。

4. 粒ガム vs 板ガム:どちらが効果的?

- 板ガムよりも粒ガムの方が虫歯予防効果が高い ことがわかっている。

- 粒ガムは咀嚼回数が増え、唾液分泌を促進するため、再石灰化効果も高まる。

キシリトールを効果的に摂取することで、虫歯の進行を防ぎ、健康な歯を維持することができます。歯を維持することができます。

【Amazonで購入】

【楽天で購入】

第5章:自力で治せない場合の対策

初期の虫歯(CO)であれば、適切なセルフケアによって進行を防ぎ、再石灰化を促すことが可能です。しかし、それ以上に進行した虫歯(C1~C4)は、基本的に自然治癒することはありません。この章では、虫歯が進行してしまった場合の適切な対策について解説します。

5-1. 歯科医師が考えるセルフケアの限界

進行した虫歯は自然治癒しない理由

虫歯は、進行すると 「細菌によって歯の組織が破壊される病気」 です。一度、象牙質(C2)や歯髄(C3)まで達した虫歯は、再石灰化では修復できません。その理由は以下の通りです。

- エナメル質が削れた場合、体内の自己修復機能では元に戻せない

- 虫歯菌が深く侵入し、歯の神経(歯髄)に炎症を起こす

- 進行すると、歯が崩壊し、最終的に抜歯が必要になることもある

虫歯の進行を止めることはできても、元の健康な歯に戻すことは不可能です。 C1(エナメル質の虫歯)以上になったら、歯科での治療を検討する必要があります。

歯科医院での定期検診の重要性

定期検診を受けることで、虫歯の早期発見・早期治療が可能になります。歯医者での定期検診を受けることで得られるメリットは次の通りです。

✅ 初期虫歯の発見と適切なアドバイス

✅ プロフェッショナルクリーニングで虫歯の原因菌を除去

✅ フッ素塗布やシーラントで虫歯予防

✅ 進行した虫歯を早めに治療し、大掛かりな治療を防ぐ

推奨される定期検診の頻度は 半年に1回(最低でも年1回) ですが、虫歯リスクの高い人は 3~4ヶ月ごと に受診すると安心です。

5-2. どうしても歯医者に行けない場合の応急処置

何らかの理由で歯医者に行けない場合、痛みを和らげたり、虫歯の進行を遅らせるための対処が必要です。

痛みがあるときの対処法(市販薬・冷却療法)

市販薬の活用

- 痛み止め(鎮痛剤)

- アセトアミノフェン(カロナール):胃にやさしい

- ロキソプロフェン(ロキソニン):即効性がある

- イブプロフェン(バファリン):炎症を抑える

- 歯科用応急処置薬

- 「クロルヘキシジン洗口液」:殺菌作用がある

冷却療法

- 痛みがひどい場合は、頬を冷やす(氷や冷却パックをタオルで包んで使用)

- 温めると痛みが悪化するので注意

進行を遅らせるための習慣

- 糖分を控え、食後は水で口をすすぐ

- フッ素入りの歯磨き粉を使い、歯を保護

- デンタルフロスを活用し、虫歯の進行を防ぐ

- 歯の穴に食べ物が詰まったら、すぐに取り除く

応急処置はあくまで一時的なものです。できるだけ早く歯科医院を受診することが大切です。

5-3. 早期発見・早期治療が最善策

進行した虫歯を放置すると、最終的には抜歯や大掛かりな治療が必要になります。早期発見・早期治療を心がけることで、治療の負担を減らすことができます。

虫歯が進行してしまった場合の治療法

C1(エナメル質の虫歯):フッ素塗布・シーラント

- 小さな虫歯であれば削らずに経過観察

- フッ素を塗布して歯の再石灰化を促す

- シーラントで予防処置を行う

C2(象牙質の虫歯):レジン充填

- 虫歯を削り、プラスチック樹脂(レジン)で修復

- 神経に達していないため、比較的簡単な治療で済む

C3(神経に達した虫歯):根管治療

- 虫歯が歯髄(神経)に達すると、根管治療(神経を除去する治療) が必要

- 痛みが強いため、麻酔を使用して治療

- 放置すると抜歯になるリスクが高い

C4(歯根まで進行した虫歯):抜歯と補綴治療

- 歯の根まで細菌が侵食すると、抜歯が必要になることもある

- 抜歯後は、ブリッジ・インプラント・入れ歯 などの補綴治療を検討

予防歯科の活用

虫歯を作らないためには 「予防歯科」 の活用が重要です。

✅ フッ素塗布(虫歯予防率約30%アップ)

✅ シーラント(奥歯の溝をコーティングし、虫歯を防ぐ)

✅ 定期クリーニング(歯石・プラークを徹底除去)

✅ 虫歯リスク検査(細菌検査や唾液検査でリスク評価)

予防歯科を取り入れることで、「虫歯の進行を防ぐ」だけでなく、「そもそも虫歯を作らない」ことが可能になります。

まとめ

虫歯を自力で治すことができるのは CO(初期虫歯) の段階に限られます。それ以上進行してしまうと、自然治癒は不可能になり、適切な治療が必要になります。虫歯を予防し、初期段階で進行を止めるためには、日常的なケアが重要です。

✅ 自力で虫歯を治せる可能性は初期段階(CO)に限られる

✅ 再石灰化を促す食事・生活習慣を取り入れることで、初期虫歯の進行を防げる

✅ C1以上に進行した虫歯は自然には治らず、歯科医院での適切な治療が必要

✅ 早期発見と予防が最も重要であり、定期検診とセルフケアを徹底することが虫歯を防ぐ鍵

虫歯になってからではなく、「虫歯を作らないこと」が最も大切です。

正しい知識を持ち、日々のケアを続けることで、健康な歯を維持していきましょう。

江江戸川区篠崎で「虫歯を自力で治す」ための正しいケアをサポート!

「虫歯を自力で治せるの?」と気になっている方へ。江戸川区篠崎の当歯科 では、初期虫歯(CO)の再石灰化を促すケア をサポートしています。フッ素塗布や生活習慣の見直しで、虫歯の進行を防ぐことが可能です。

しかし、C1以上に進行した虫歯は自然に治りません。痛みや違和感がある場合は、放置せずに早めの診察をおすすめします。篠崎駅近くの当院では、患者さまに最適な予防・治療プランをご提案します。虫歯の進行を防ぎたい方は、お気軽にご相談ください!

【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。