- 1. 【📹 33秒】授乳時のラッチオンが赤ちゃんの歯並びに与える影響とは?

- 2. 🍼 ラッチオンとは?授乳に欠かせない基本知識

- 2.1. 💡 ラッチオンの意味と仕組み

- 2.2. 🔄 「吸着・吸啜・嚥下」のステップ解説

- 2.3. 🧠 ラッチオンと赤ちゃんの発育・学習との関係

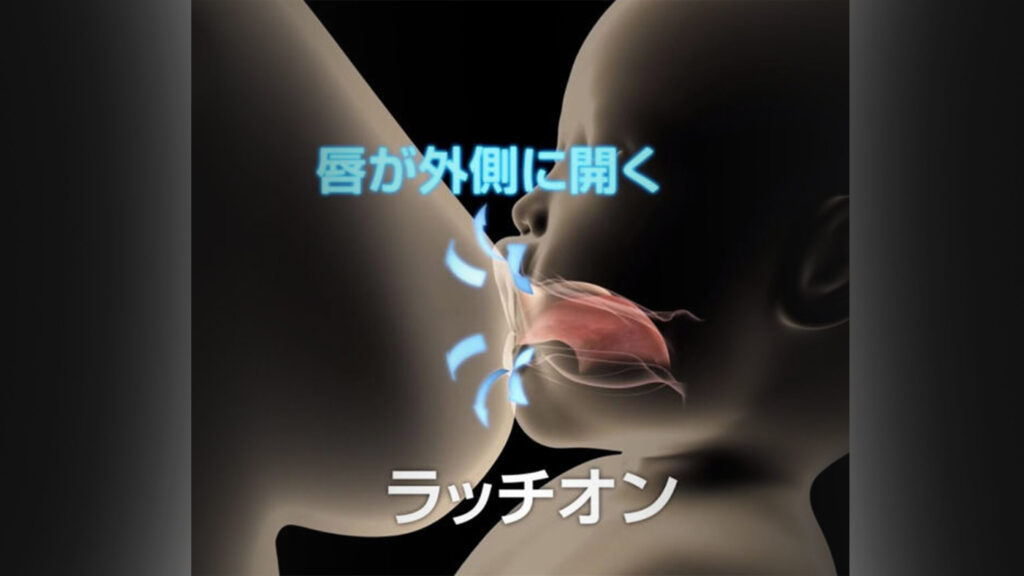

- 2.4. 【📹】ラッチオン

- 3. 👶 なぜラッチオンが重要なのか?

- 3.1. 🍽 効率的な母乳摂取と栄養の確保

- 3.2. 😣 乳首トラブルを防ぐメカニズム

- 3.3. 🧱 顎・口・舌の筋肉発達との深い関係

- 4. 🦷 ラッチオンと赤ちゃんの口の発達

- 4.1. 🧬 陰圧を作り出す口腔構造とは?

- 4.2. 👅 舌の蠕動運動と吸啜リズムの仕組み

- 5. 🪡 正しいラッチオンのやり方と姿勢

- 5.1. 🪑 授乳姿勢の種類と適した場面(クレードル・クロス・フットボール抱きなど)

- 5.1.1. ▶ クレードル抱き(標準的な基本姿勢)

- 5.1.2. ▶ クロス抱き(新生児・初心者向け)

- 5.1.3. ▶ フットボール抱き(乳房が大きいママ・帝王切開後におすすめ)

- 5.1.4. ▶ 横抱き・添い乳(夜間やリラックス時に)

- 5.2. 👄 口の開き方・唇・舌の正しいポジション

- 5.3. 🛠 失敗しないためのママの工夫と準備

- 5.3.1. ✅ 授乳前のチェックリスト:

- 5.3.2. ✅ 環境づくり:

- 5.3.3. ✅ 自分の姿勢も大切:

- 6. 🚫 ラッチオントラブルと原因別の対処法

- 6.1. 😖 乳首の痛み・傷の原因とケア方法

- 6.1.1. 🔍 主な原因:

- 6.1.2. 🛠 対処法:

- 6.2. 🥛 母乳が出にくいときの対策(マッサージ・食事・頻回授乳)

- 6.2.1. ✅ マッサージで刺激を促す:

- 6.2.2. ✅ 食事の見直し:

- 6.2.3. ✅ 頻回授乳を意識:

- 6.3. 🙅♀️ 赤ちゃんが嫌がる・吸いつかないときの対策

- 6.3.1. ❗ 考えられる原因:

- 6.3.2. 💡 対処法:

- 6.4. 🍼 乳頭混乱(哺乳瓶と母乳の混在)の防ぎ方

- 6.4.1. 🧷 原因:

- 6.4.2. 🛡 対策:

- 7. 🧑⚕️ ラッチオンがうまくいかないときのチェックリスト

- 7.1. ⚠ 陥没乳頭・扁平乳頭・乳首の硬さの対応

- 7.1.1. ✅ 陥没乳頭・扁平乳頭とは?

- 7.1.2. 🛠 対策方法:

- 7.2. 👶 舌小帯・上唇小帯の異常とその影響

- 7.2.1. ▶ 舌小帯(ぜっしょうたい)とは?

- 7.2.2. ▶ 上唇小帯の異常とは?

- 7.2.3. 📌 こんな症状があれば要チェック:

- 7.3. 👩⚕️ 助産師・歯科医・小児科への相談ポイント

- 7.3.1. 🩺 助産師に相談すべきケース:

- 7.3.2. 🦷 歯科医や小児歯科に相談すべきケース:

- 7.3.3. 👶 小児科への相談すべきケース:

- 8. 🏥 早産児やNICU児のためのラッチオン対応

- 8.1. 🤱 小さな口に合った工夫と乳房の支え方

- 8.1.1. ✅ ママができる工夫:

- 8.2. 🤗 カンガルーケアや短時間頻回授乳の活用法

- 8.2.1. ▶ カンガルーケアとは?

- 8.2.2. ▶ 短時間・頻回授乳のメリット:

- 8.3. 🧪 乳頭保護器やカップフィーディングの選択肢

- 8.3.1. ▶ 乳頭保護器(ニップルシールド):

- 8.3.2. ▶ カップフィーディング:

- 9. 📈 ラッチオンと発育・言語発達への影響

- 9.1. 🦷 歯並びや咀嚼力の発達との関連

- 9.1.1. ✅ ラッチオンが与える主な影響:

- 9.2. 🗣 舌の使い方と発音・言語発達への影響

- 9.2.1. 🎯 正しいラッチオンがもたらす言語面の効果:

- 10. 💬 よくある質問(Q&A)

- 10.1. ❓ 離乳食が始まってもラッチオンは必要?

- 10.2. ❓ 乳瓶でもラッチオンのコツは使える?

- 10.2.1. 👶 応用できるラッチオンのポイント:

- 10.3. ❓ 卒乳までに気をつけるポイントは?

- 10.3.1. 🛑 気をつけたいポイント:

- 11. 📌 ラッチオン成功のためのまとめ&チェックリスト

- 11.1. ✅ 正しい姿勢・口の開き・舌の位置の確認

- 11.2. ✅ トラブルがあれば早めの専門相談

- 11.3. ✅ 体重増加やおしっこの回数も重要な指標

- 12. 🦷江戸川区篠崎のママへ|赤ちゃんの健やかな成長を支える「ラッチオン」サポート

- 13. 【動画】指しゃぶりや指吸いを止めさせる方法

- 14. 筆者・院長

「授乳がうまくいかない」「乳首が痛くてつらい」「赤ちゃんがすぐに離れてしまう」――そんな悩みを抱えていませんか?

実はその原因、多くが“ラッチオン”にあります。

ラッチオン(Latch-On)とは、赤ちゃんが乳首をしっかりとくわえる技術のこと。正しいラッチオンができていれば、母乳がスムーズに飲めて、乳首の痛みや母乳不足などのトラブルも大幅に減らせます。

本記事では、ラッチオンの意味からやり方、うまくいかないときの対処法、将来の歯並びや言語発達との関係まで、助産師視点でわかりやすく解説。初めての授乳でも安心して読める内容になっています。

【📹 33秒】授乳時のラッチオンが赤ちゃんの歯並びに与える影響とは?

🍼 ラッチオンとは?授乳に欠かせない基本知識

母乳育児をスムーズに行ううえで、避けて通れないのが「ラッチオン(Latch-On)」という概念です。授乳がうまくいかないと悩むママの多くは、このラッチオンが正しくできていないことが原因になっているケースも少なくありません。ここでは、ラッチオンの基本から、赤ちゃんの発育との関係までを解説します。

💡 ラッチオンの意味と仕組み

ラッチオンとは、赤ちゃんが乳首と乳輪を口に深く含み、しっかりと吸着する動作のことを指します。単に「吸いつく」のではなく、赤ちゃんの唇が乳輪に広くフィットし、舌と上あごで乳首を包みこむようにすることがポイントです。

正しいラッチオンができていれば、

- 乳輪まで深くくわえている

- 上下の唇が外向きにめくれている

- 授乳中にママの乳首が痛まない

といった特徴があります。

浅くくわえてしまうと、母乳の出が悪くなるだけでなく、乳首の傷や痛み、さらには乳腺炎などのリスクにもつながります。

🔄 「吸着・吸啜・嚥下」のステップ解説

授乳には以下の3つの動作が連携して行われます:

- 吸着(ラッチオン)

赤ちゃんが乳首と乳輪を深くくわえて、口腔内に密着させる動作。 - 吸啜(きゅうてつ)

舌で乳房を圧迫し、陰圧をつくって母乳を引き出す動作。 - 嚥下(えんげ)

母乳を飲み込み、呼吸と連動させながら飲み続ける動作。

この3ステップがスムーズに行われることで、赤ちゃんは無理なく母乳を飲むことができ、ママの乳房への負担も最小限に抑えられます。

🧠 ラッチオンと赤ちゃんの発育・学習との関係

正しいラッチオンは、単に母乳を飲むための技術ではありません。実は、赤ちゃんの口腔発達や神経系の発達、言語形成にも大きく関与しています。

- 顎や舌の筋肉の発達

しっかり吸着しながら哺乳することで、顎の成長を促進。これは将来的な咀嚼力や歯並びに好影響を与えます。 - 舌の動きのトレーニング

吸啜により舌を前後に動かすことで、滑舌や発音に必要な筋肉が自然に鍛えられていきます。 - 学習能力や安心感の基盤づくり

授乳は赤ちゃんにとって最初の「学習」でもあります。スムーズなラッチオンは、赤ちゃんに安心感を与え、自律神経の安定にもつながります。

【📹】ラッチオン

👶 なぜラッチオンが重要なのか?

「ラッチオン」は授乳の入り口であり、ここがうまくいくかどうかで母乳育児の成功が左右されます。単なる“吸いつき”ではなく、赤ちゃんとママ双方の健康と発育に大きく関係しています。

🍽 効率的な母乳摂取と栄養の確保

正しいラッチオンができると、赤ちゃんは乳首だけでなく乳輪までしっかりくわえることができます。これにより、

- 母乳がスムーズに引き出される

- 飲み込むリズムが整う

- 長く満足感のある授乳が可能になる

といった利点があります。

逆に、浅くくわえていると、

- 母乳がうまく出ず、授乳時間が長くなる

- 赤ちゃんの体重増加が遅れる

- 睡眠や発育にも影響が出る

などの問題が起きることがあります。

母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養源。正しいラッチオンは、その恩恵を最大限に受けるための鍵なのです。

😣 乳首トラブルを防ぐメカニズム

浅いラッチオン状態が続くと、乳首の一点に過剰な圧力がかかります。その結果として、

- 乳首のひび割れや出血

- 痛みで授乳がつらくなる

- 最悪の場合、乳腺炎に発展する

といったトラブルを引き起こすことがあります。

正しいラッチオンでは、赤ちゃんの舌が乳首全体を包み込むように動くため、乳頭への負担が分散され、摩擦や吸引ダメージを最小限に抑えられます。

乳首トラブルを防ぐためにも、ラッチオンの質を高めることは非常に重要です。

🧱 顎・口・舌の筋肉発達との深い関係

ラッチオンは、赤ちゃんの“お口の筋トレ”でもあります。

乳房をしっかり吸着して母乳を飲むには、舌や頬、顎の筋肉を総動員する必要があります。これらの筋肉を使うことで、

- 顎の骨格がバランスよく発達

- 舌の柔軟な動きが育つ

- 口呼吸の予防や正しい嚥下機能が養われる

といった将来的なメリットにつながります。

さらに、咀嚼力の基礎が整うことで、離乳食や食事移行もスムーズに進み、歯並びや言語発達にも好影響を与える可能性があります。

🦷 ラッチオンと赤ちゃんの口の発達

ラッチオンは「母乳を飲むための技術」にとどまらず、赤ちゃんの口腔機能や筋肉の発達に直結しています。実は、生まれたばかりの赤ちゃんの口は、母乳を飲むために特別にデザインされています。

🧬 陰圧を作り出す口腔構造とは?

赤ちゃんは乳首をくわえて母乳を吸う際に、口の中の圧力を下げて陰圧を作り出します。この陰圧があることで、スムーズに母乳を引き出すことが可能になります。

そのために備わっている独自の構造がこちらです:

- 吸啜窩(きゅうせつか):上あごの内側にある小さなくぼみで、乳首の位置を安定させる役割を果たします。

- 傍歯槽堤(ぼうしそうてい):歯茎の外側のふくらみで、乳房を包み込みやすくします。

- ビシャの脂肪床:口の中にある脂肪組織で、吸う力を補助して口腔内を安定させるクッションのような役割を担います。

これらの構造は成長とともに消失しますが、生後まもない時期には非常に重要で、正しいラッチオンによって機能を最大限に活かすことができます。

👅 舌の蠕動運動と吸啜リズムの仕組み

授乳中、赤ちゃんの舌は前から後ろへ波打つように動く「蠕動(ぜんどう)運動」を行います。これが、舌を使って乳房を押しつぶし、母乳を引き出す「吸啜(きゅうてつ)」の動きです。

この動きによって:

- 舌の筋肉がバランスよく発達

- 嚥下(飲み込み)と呼吸の連携がスムーズに

- 将来の咀嚼や発音の基礎が築かれる

また、蠕動運動は生後1ヶ月ほどは「原始反射」によって行われ、2ヶ月を過ぎると「随意運動(自分の意思で動かす)」へと移行します。このタイミングで正しいラッチオンを身につけておくことが、その後の発達にとって重要なのです。

🪡 正しいラッチオンのやり方と姿勢

授乳がうまくいかない原因の多くは「ラッチオンの姿勢」や「口の含ませ方」にあります。ここでは、正しくラッチオンするための基本姿勢とコツ、ママができる準備をわかりやすくご紹介します。

🪑 授乳姿勢の種類と適した場面(クレードル・クロス・フットボール抱きなど)

赤ちゃんが深くラッチオンできるかどうかは、授乳時の姿勢に大きく左右されます。以下に代表的な授乳姿勢と、それぞれの適応シーンを解説します。

▶ クレードル抱き(標準的な基本姿勢)

- 赤ちゃんの頭と体を腕でしっかり支え、ママの胸に密着させます。

- 授乳に慣れてきたら最も安定しやすい姿勢。

▶ クロス抱き(新生児・初心者向け)

- 片手で赤ちゃんの首を支え、もう片方の手で乳房を誘導。

- ラッチオンの調整がしやすく、助産師による指導でも多用される。

▶ フットボール抱き(乳房が大きいママ・帝王切開後におすすめ)

- 赤ちゃんを脇の下に抱える姿勢。乳房が大きくても視野が確保しやすい。

- 片側の乳房が飲みにくいときや、赤ちゃんの口が小さい場合にも有効。

▶ 横抱き・添い乳(夜間やリラックス時に)

- ママが横になって授乳できる姿勢。

- 睡眠中の赤ちゃんに授乳したいときや、体力がない産後初期にもおすすめ。

👄 口の開き方・唇・舌の正しいポジション

ラッチオン成功のカギは、赤ちゃんの“口の使い方”にあります。

🔸 口の開き方:

- 赤ちゃんの口が大きく「あくび」のように開いてから、乳首と乳輪を深くふくませます。

- 唇が“魚の口”のように外側にめくれていれば理想的な状態です。

🔸 唇のチェックポイント:

- 上唇・下唇ともに外に反っているか?

- 巻き込まれていないか?(内巻きだと浅吸いのサイン)

🔸 舌の位置と動き:

- 舌が乳首の下に位置し、前後にリズムよく動いている

- 舌が見えるほど出ているのは「浅い吸い付き」の可能性あり

これらが整っているかどうかを確認しながら授乳することで、正しいラッチオンが実現します。

🛠 失敗しないためのママの工夫と準備

正しいラッチオンを成功させるためには、ママの事前準備と工夫も重要です。

✅ 授乳前のチェックリスト:

- 乳首を軽くマッサージし、柔らかくしておく

→ 赤ちゃんがくわえやすくなり、吸いやすさUP - 乳房を温めて血流をよくする

→ 母乳の流れが良くなり、ラッチオンの誘導がしやすくなる - 赤ちゃんの空腹サインを見逃さない

→ 泣き始める前に授乳を始めると、落ち着いて吸着しやすい

✅ 環境づくり:

- 静かで明るすぎない空間でリラックスして授乳

- 授乳クッションを使って赤ちゃんをママの高さに合わせる

✅ 自分の姿勢も大切:

- 背中を丸めすぎず、肩の力を抜く

- 足台などを使い、身体の安定を保つ

🚫 ラッチオントラブルと原因別の対処法

「正しくくわえさせているつもりなのに痛い」「赤ちゃんが吸いついてくれない」――母乳育児の現場では、こうした悩みがよく聞かれます。ここでは、代表的なラッチオンのトラブルとその原因、解決策をわかりやすく解説します。

😖 乳首の痛み・傷の原因とケア方法

授乳中の痛みやひび割れ、出血などの原因の多くは浅いラッチオンです。

🔍 主な原因:

- 乳首だけをくわえている

- 舌が乳首の下にうまく入っていない

- 唇が巻き込まれている(すぼんでいる)

🛠 対処法:

- 赤ちゃんの口が大きく開いた瞬間に、乳輪ごと深くくわえさせる

- 下唇が外側にめくれているかチェックし、内巻きなら優しく引き出す

- 授乳前に乳首をマッサージし、柔らかく整える

- 痛みが強い場合は乳頭保護器やラノリン軟膏を使用して保護する

🥛 母乳が出にくいときの対策(マッサージ・食事・頻回授乳)

ラッチオンがうまくいっていないと、乳房への刺激が不十分になり、母乳の分泌が減る原因になります。

✅ マッサージで刺激を促す:

- 授乳前に乳房を円を描くようにマッサージ

- 乳輪を軽く押して、乳管の詰まりを解消

- 温タオルなどで乳房を温めると効果的

✅ 食事の見直し:

- 水分を1日2L以上を目安に摂取

- タンパク質(魚・大豆製品)、鉄分(レバー・ほうれん草)を意識

- 血流促進に生姜・根菜類などの温性食品もおすすめ

✅ 頻回授乳を意識:

- 1日8回以上の授乳を目指す

- 赤ちゃんが欲しがるサインを逃さず授乳することで分泌促進

🙅♀️ 赤ちゃんが嫌がる・吸いつかないときの対策

赤ちゃんが乳首を嫌がるとき、以下のような要因が考えられます。

❗ 考えられる原因:

- 乳頭混乱(哺乳瓶と乳房の吸い方の違い)

- 鼻づまりなどで呼吸がしづらい

- 授乳時のストレス・眠気・不安定な体勢

💡 対処法:

- 哺乳瓶の前に母乳を与え、直接授乳を優先

- 授乳前に赤ちゃんの鼻が通っているか確認

- 静かで落ち着いた環境で、赤ちゃんがリラックスできるようにする

- 無理に吸わせようとせず、落ち着いた状態で授乳するのがコツ

🍼 乳頭混乱(哺乳瓶と母乳の混在)の防ぎ方

乳頭混乱とは、赤ちゃんが哺乳瓶の“ラクな飲み方”に慣れすぎてしまい、母乳を嫌がる・吸えなくなる状態のこと。

🧷 原因:

- 哺乳瓶は少ない力でミルクが出る

- 舌や口の使い方が母乳と異なる

🛡 対策:

- 生後1ヶ月までは哺乳瓶の使用を避ける

- やむを得ず使う場合は、母乳に近い咀嚼型ニプルを選ぶ

- 母乳→哺乳瓶の順に使い、混乱を最小限に

- 哺乳瓶と母乳で飲み方が一貫するように工夫する

🧑⚕️ ラッチオンがうまくいかないときのチェックリスト

「姿勢も整えてるのに、なぜかうまく吸ってくれない…」

そんなときは、赤ちゃんの口の構造やママの乳首の状態に原因があるかもしれません。以下のチェックポイントをもとに、根本的な原因を確認してみましょう。

⚠ 陥没乳頭・扁平乳頭・乳首の硬さの対応

乳首の形状や弾力がラッチオンの難易度に影響することがあります。

✅ 陥没乳頭・扁平乳頭とは?

- 陥没乳頭:乳首が内側に引っ込んでいる状態

- 扁平乳頭:乳首の高さがなく、赤ちゃんがくわえにくい状態

🛠 対策方法:

- 授乳前に乳首マッサージを行い、柔らかくして立たせる

- **乳頭保護器(ニップルシールド)**を使って乳首の形を補助

- 搾乳してから与えることで、乳首を少し出しやすくする

- 専用の吸引器具で乳首を引き出す方法も有効(助産師と相談を)

正しいラッチオンの習得は可能なので、あきらめずに工夫してみましょう。

👶 舌小帯・上唇小帯の異常とその影響

赤ちゃんの「舌」や「上唇」に異常があると、ラッチオンが物理的に難しくなります。

▶ 舌小帯(ぜっしょうたい)とは?

舌の裏側を支えている薄い膜で、これが短いと**舌小帯短縮症(tongue-tie)**と呼ばれます。

- 舌の動きが制限され、吸啜がうまくできない

- 授乳時に「チュッチュッ」と音がするのは浅吸いのサイン

▶ 上唇小帯の異常とは?

上唇の中央部にある筋が長すぎたり厚すぎたりすると、唇が外に反らずラッチオンが浅くなりやすいです。

📌 こんな症状があれば要チェック:

- 授乳中にむせる・途中で何度も離れる

- 授乳時間が長いわりに満足していない

- 舌を前に出せない・丸められない

👩⚕️ 助産師・歯科医・小児科への相談ポイント

ラッチオンがどうしてもうまくいかない場合は、一人で悩まず専門家に相談することが大切です。

🩺 助産師に相談すべきケース:

- 姿勢やくわえ方の確認をしてほしい

- 保護器の使用や搾乳の方法を教えてほしい

- 授乳中に毎回強い痛みがある

🦷 歯科医や小児歯科に相談すべきケース:

- 舌小帯・上唇小帯の異常が疑われる

- 発音や口呼吸への影響が心配

👶 小児科への相談すべきケース:

- 赤ちゃんの体重がなかなか増えない

- 授乳中に苦しそう・むせる・泣いて拒否する

- 明らかに哺乳力が弱い・反射が鈍い

🏥 早産児やNICU児のためのラッチオン対応

早産や低出生体重児など、NICUでのケアを受ける赤ちゃんは、ラッチオンが難しいことがよくあります。それでも、直接授乳を目指すことは、赤ちゃんの発育やママの母乳分泌を促すうえでとても重要です。ここでは、医療的支援を要する赤ちゃんのラッチオン支援方法を解説します。

🤱 小さな口に合った工夫と乳房の支え方

体の小さな赤ちゃんは、口のサイズも当然小さく、乳輪まで深くくわえるのが難しいことがあります。

✅ ママができる工夫:

- 乳首を軽く圧迫して平たく整えることで、小さな口でも含みやすくなる

- C字型やU字型の手の形で乳房を支え、赤ちゃんの口に合わせやすくする

- 授乳クッションやタオルで高さを調整し、赤ちゃんの体勢を安定させる

少しの調整でラッチオンの成功率は大きく上がります。

🤗 カンガルーケアや短時間頻回授乳の活用法

NICU児や早産児にとっては、授乳時間を長くとることが体力的に難しい場合があります。そのため、以下の方法を取り入れると効果的です。

▶ カンガルーケアとは?

ママの素肌に赤ちゃんを直接抱っこするケア方法。これにより、

- 赤ちゃんの呼吸や心拍が安定

- 吸啜反射が刺激されてラッチオンの練習がしやすくなる

- 母乳分泌ホルモン(オキシトシン・プロラクチン)も促進される

▶ 短時間・頻回授乳のメリット:

- 一度にたくさん飲ませようとせず、5〜10分など短くこまめに

- 少しずつでもラッチオンの練習を続けることで、徐々に吸う力が育つ

「授乳=疲れること」にならないように、無理のない時間と頻度で練習を重ねることが大切です。

🧪 乳頭保護器やカップフィーディングの選択肢

どうしてもラッチオンが難しい場合は、直接授乳にこだわりすぎず、補助的な道具を活用することも選択肢のひとつです。

▶ 乳頭保護器(ニップルシールド):

- シリコン製の保護具を乳首に装着し、赤ちゃんがくわえやすい形に補正

- 吸着が安定しやすく、ママの痛み軽減にも役立つ

- 使用は一時的にとどめ、助産師の指導のもとで調整するのが理想

▶ カップフィーディング:

- 小さなカップで搾乳した母乳を赤ちゃんに飲ませる方法

- 哺乳瓶による乳頭混乱を避けたい場合に有効

- ラッチオンが難しい新生児でも、母乳を口から体験できる貴重な手段

📈 ラッチオンと発育・言語発達への影響

ラッチオンは「おっぱいをうまく飲むための技術」と思われがちですが、実はそれだけではありません。正しいラッチオンは、赤ちゃんの将来の「歯」「噛む力」「話す力」にまで深く関係しています。ここでは、発育や言語の側面からその重要性を解説します。

🦷 歯並びや咀嚼力の発達との関連

深くラッチオンして母乳を吸うという行為は、赤ちゃんの顎・口まわりの筋肉のバランスのとれた発達に欠かせません。

✅ ラッチオンが与える主な影響:

- 顎の骨の成長を促進:乳房を吸う力で下顎が前に動き、自然な形に成長

- 口腔筋群(舌・頬・唇)の強化:咀嚼や嚥下に必要な筋肉が育つ

- 歯並びへの良い影響:筋肉のバランスがとれることで、歯の生えるスペースが確保される

一方で、浅いラッチオンやミルク中心の哺乳では、口周りの筋肉が十分に使われず、

- 顎の発達が不十分になりやすい

- 歯並びがガタガタになるリスクが上がる

というデータも報告されています。

🗣 舌の使い方と発音・言語発達への影響

ラッチオンによって赤ちゃんの舌は、自然と「前後にうねるように動く」蠕動(ぜんどう)運動を行います。この動きは後の発音や言語発達にも大きな影響を与えます。

🎯 正しいラッチオンがもたらす言語面の効果:

- 舌を柔軟に動かす練習になる

- 舌先のコントロール力が高まる

- 母音・子音の明瞭な発音の土台ができる

逆に、舌の動きが不十分なままだと、

- 「サ行」「ラ行」などの発音が苦手になる

- 舌足らずな話し方になりやすい

といった言語トラブルにつながることもあります。

また、哺乳瓶の使用が多すぎると、舌を上下ではなく前後に突き出すクセがつき、ラッチオンに必要な動きとは異なるパターンが習慣化してしまうことがあります。

💬 よくある質問(Q&A)

ラッチオンについて基本を学んでも、「この場合はどうなるの?」という疑問はつきもの。ここでは、ママたちからよく寄せられる質問にお答えします。

❓ 離乳食が始まってもラッチオンは必要?

はい、母乳育児を継続する場合はラッチオンは依然として重要です。

生後5〜6か月頃から離乳食が始まっても、母乳は栄養と免疫を補う大切な存在です。正しいラッチオンができていれば、

- 母乳が効率的に飲める

- ママの乳房トラブルが起きにくい

- 赤ちゃんが落ち着いて授乳できる

など、離乳と並行しても多くのメリットが得られます。特に授乳の回数が減るからこそ、1回ごとのラッチオンの質が大切になります。

❓ 乳瓶でもラッチオンのコツは使える?

ある程度は応用可能ですが、母乳と乳瓶では吸い方が異なる点に注意が必要です。

👶 応用できるラッチオンのポイント:

- 赤ちゃんの口をしっかり大きく開かせてからくわえさせる

- 哺乳瓶の乳首は口の奥まで届かせるようにする

- 唇が外にめくれているか確認する

また、ラッチオンを学んだ赤ちゃんは、

- 哺乳瓶に頼らずにコップ飲みやストローへの移行がスムーズ

- 乳頭混乱が起きにくくなる

というメリットもあります。

💡おすすめ:母乳に近い形状の「咀嚼型ニプル」を選ぶと、よりスムーズな移行が期待できます。

❓ 卒乳までに気をつけるポイントは?

卒乳のタイミングは家庭によって異なりますが、以下の点に注意しましょう。

🛑 気をつけたいポイント:

- 自己判断で急にやめない(断乳)

→ 赤ちゃんの情緒が不安定になりやすく、ママの乳腺炎リスクも増加 - 夜間授乳の頻度を少しずつ減らす

→ ラッチオンのリズムを崩さず移行しやすくなる - 離乳食がしっかりと定着しているか確認

→ 栄養不足や水分不足を避けるためにも重要

また、卒乳の直前までラッチオンが安定していれば、

- おっぱいへの執着が少なくなる

- コミュニケーション手段のひとつとして授乳が終われる

など、親子ともに自然な形で卒乳しやすくなります。

📌 ラッチオン成功のためのまとめ&チェックリスト

ラッチオンは「うまく飲める」ことだけでなく、赤ちゃんの健康・ママの快適な授乳・将来の発育までを左右する大切な技術です。日々の授乳がスムーズになるよう、以下のチェックリストを活用してみましょう。

✅ 正しい姿勢・口の開き・舌の位置の確認

- 赤ちゃんの頭と体が一直線に保たれている

- 授乳時、赤ちゃんの口が大きく開いている(“あくび”のように)

- 乳首が乳輪ごと深く口に入っている

- 上下の唇が外側にめくれている

- 舌が乳首の下側に位置し、前後に動いている

👉 これらが揃っていれば、正しいラッチオンができているサインです。

✅ トラブルがあれば早めの専門相談

- 授乳のたびに痛みや出血がある

- 赤ちゃんがすぐに離れる・泣いて嫌がる

- 舌の動きや唇の状態に違和感がある

- 母乳の量や赤ちゃんの飲み方に不安がある

こんなときは、迷わず助産師・小児科医・歯科医へ。放っておかず、早めの相談が解決の近道です。

✅ 体重増加やおしっこの回数も重要な指標

授乳がうまくいっているかどうかは、以下の客観的な指標でも確認できます。

- 体重が1日20〜30gずつ増えているか?

- 1日6回以上のおしっこがあるか?

- 赤ちゃんが飲んだあとに満足そうな様子か?

これらが満たされていれば、ラッチオンと授乳は順調といえるでしょう。

ラッチオンは“練習すれば必ず上達するスキル”です。焦らず、赤ちゃんとママのペースで、少しずつ積み重ねていきましょう。

「うまく飲めたね」「今日もできたね」と毎日の授乳が喜びになるように、この記事がお役に立てば幸いです。

🦷江戸川区篠崎のママへ|赤ちゃんの健やかな成長を支える「ラッチオン」サポート

江戸川区篠崎で赤ちゃんの健やかな口腔発達をサポートしたいとお考えの方へ。

当院では、授乳時のラッチオンと将来の歯並び・咀嚼力・発音の関係に着目し、小児口腔発達支援や乳幼児の歯科チェックにも力を入れています。

「上手に吸えているか心配…」「歯並びに影響が出ないか不安…」というママ・パパもお気軽にご相談ください。

小児歯科と授乳指導の知識を活かし、赤ちゃんの発育と家族の安心をトータルでサポートいたします。

【動画】指しゃぶりや指吸いを止めさせる方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。