- 1. 【📹 46秒】大人同士のキスでも虫歯菌はうつる?その原因と対策

- 2. 虫歯は感染症?虫歯菌の正体とは

- 2.1. 虫歯菌の種類と特徴

- 2.1.1. ミュータンス菌とは?

- 2.1.2. ラクトバチラス菌との関係

- 2.2. 虫歯ができる仕組みとメカニズム

- 2.2.1. 糖分と虫歯菌の関係

- 2.2.2. 口腔内環境が及ぼす影響

- 3. 虫歯菌はどのようにうつる?

- 3.1. 親から子供への感染

- 3.1.1. 食器の共有

- 3.1.2. 口移し・スプーンの使い回し

- 3.1.3. キスによる影響

- 3.1.4. 両親の虫歯菌量が多いほど赤ちゃんへ強く感染

- 3.1.5. 両親の虫歯菌量に比例して赤ちゃん感染

- 3.1.6. ミュータンス菌がいない子供の割合は4歳で約15%

- 3.2. 大人同士の感染

- 3.2.1. 夫婦や恋人の間の感染リスク

- 3.2.2. 共同生活での影響

- 3.3. 生活習慣による感染リスク

- 3.3.1. 歯ブラシの共有

- 3.3.2. ペットボトルの回し飲み

- 3.3.3. 飲食店でのリスク

- 3.3.4. ミュータンス菌を全く持っていない大人はいるのか?

- 4. 虫歯菌の感染リスクを高める要因

- 4.1. 乳幼児期の感染リスク

- 4.1.1. いつまで感染しやすい時期か?

- 4.1.2. 口内環境の形成と影響

- 4.2. 免疫力と口腔内環境

- 4.2.1. 免疫力が低くて感染しやすい?

- 4.2.2. 唾液の役割と抗菌作用

- 4.3. 食生活と虫歯のリスク

- 4.3.1. 糖分の多い食事が最優先リスク

- 4.3.2. 酸性食品と歯のエナメル質の関係

- 5. 成人から子供へ虫歯菌の感染を防ぐための対策

- 5.1. 成人から子供への虫歯菌感染予防

- 5.1.1. 赤ちゃんとスプーンを共有しない

- 5.1.2. 大人の口腔ケアを徹底する

- 5.1.3. キシリトールはいつからいつまで食べれば良いの?

- 5.2. ミュータンス菌の感染防止対策期間

- 5.2.1. 「箸やスプーンの共有」「噛み与え(口移し)」を避ける理由

- 5.2.2. 母親の砂糖摂取制限

- 5.2.3. 赤ちゃんの砂糖摂取制限

- 5.2.4. 頻繁の授乳を止める

- 6. 虫歯菌から恋人を守る!効果的なセルフケアとプロケア

- 6.1. 大人同士でできる感染対策

- 6.1.1. キスの習慣を見直す

- 6.1.2. 歯磨き後のケアを強化する

- 6.2. 生活習慣の改善で虫歯菌の増殖を防ぐ

- 6.2.1. キシリトールの活用

- 6.2.2. 定期的な歯科検診の重要性

- 6.3. セルフケア

- 6.4. プロフェッショナルケア

- 7. 帝王切開と自然分娩

- 8. よくある疑問Q&A

- 8.1. Q1. 虫歯は本当にキスでうつるの?

- 8.1.1. キスによる感染リスクが高いケース

- 8.1.2. 予防策

- 8.2. Q2. 虫歯菌の感染は何歳までリスクが高いの?

- 8.2.1. なぜこの時期が重要なのか?

- 8.2.2. リスクが高い年齢

- 8.2.3. 予防策

- 8.3. Q3. 虫歯の人と同じスプーンを使ったら必ずうつる?

- 8.3.1. 感染リスクが高いケース

- 8.3.2. 感染リスクが低いケース

- 8.3.3. 予防策

- 8.4. Q4. 虫歯菌を完全に防ぐことはできる?

- 8.4.1. 完全に防げない理由

- 8.4.2. 虫歯を予防するためのポイント

- 9. まとめ

- 9.1. 虫歯菌の感染リスクを高める要因

- 9.2. 感染リスクを減らすための対策

- 9.3. 最も重要なのは「日々の予防と意識」

- 10. 江戸川区篠崎で虫歯菌の感染予防を!大切なご家族の歯を守りましょう

- 11. 【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

- 12. 筆者・院長

「虫歯は移るのか?」という疑問に対して答えはYESです。

まず、親子間での母子感染が代表的です。特にミュータンス菌を大量に保有した両親から赤ちゃんへの感染は容易に起こることが分かっています。

では、”大人同士で移るのか?”という疑問が出ますが、キスなどの濃厚接触が頻繁にある場合には虫歯菌の感染が起こります。

虫歯の彼氏とキスをしたくないし、「虫歯を治してよ」とも言いずらいのが実情ではないのでしょうか。

そこで今回は、虫歯が移る様々な条件と、虫歯菌の感染のメカニズム、虫歯菌を減らす方法、虫歯をう移さない・移らないための対策をまとめてみました。

【📹 46秒】大人同士のキスでも虫歯菌はうつる?その原因と対策

虫歯は感染症?虫歯菌の正体とは

虫歯菌の種類と特徴

ミュータンス菌とは?

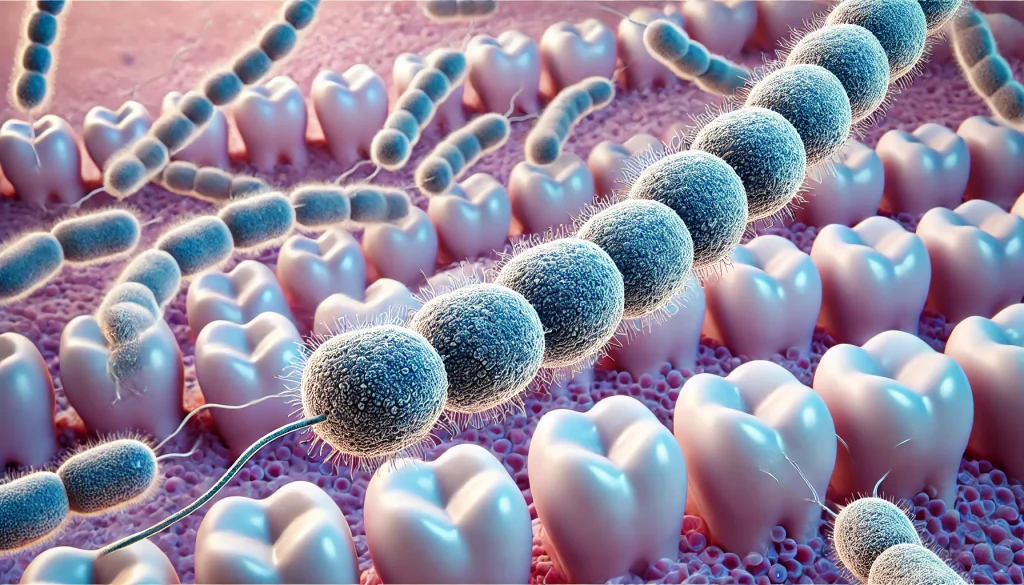

ミュータンス菌(Streptococcus mutans)は、虫歯の主な原因菌として知られています。この細菌は口腔内に存在し、糖分をエネルギーとして代謝しながら強い酸を作り出し、歯のエナメル質を溶かすことで虫歯を引き起こします。

- ミュータンス菌の特徴

- バイオフィルム(歯垢)を形成しやすい

- 酸を産生し、歯の表面を脱灰(溶かす)

- 唾液を介して他人に感染する

- 子供のころに親から感染することが多い

ラクトバチラス菌との関係

ラクトバチラス菌(Lactobacillus spp.)は、ミュータンス菌と並んで虫歯の進行に関与する細菌です。

- ラクトバチラス菌の役割

- ミュータンス菌が作った酸性環境で増殖しやすい

- 虫歯の進行を加速させる

- 乳酸を多く産生し、象牙質の虫歯を深く進行させる

- プロバイオティクスとして一部の種類は口腔内の善玉菌としても機能

ミュータンス菌が虫歯の発端を作り、ラクトバチルス菌が進行を加速させるという関係性があり、両方の菌が口腔内に多く存在すると虫歯のリスクが上昇します。

虫歯ができる仕組みとメカニズム

糖分と虫歯菌の関係

虫歯菌は糖分を栄養源にして酸を作ることで、歯の表面を溶かし(脱灰)虫歯を進行させます。

- 砂糖(スクロース)が最大のリスク

- ミュータンス菌はスクロース(砂糖)を利用して不溶性グルカンという粘着性の物質を作り、歯に付着しやすくなる

- その結果、歯垢(プラーク)が形成され、酸が発生し続ける

- pHの変化と脱灰

- 口腔内のpHが5.5以下になるとエナメル質が溶け始める

- 食事のたびにpHが低下し、30分〜1時間かけて回復

- 砂糖を頻繁に摂取すると常にpHが低い状態が続き、虫歯になりやすい

口腔内環境が及ぼす影響

口腔内の環境によって、虫歯のなりやすさが大きく変わります。

- 唾液の役割

- 唾液には再石灰化作用があり、脱灰された歯を修復する

- 唾液が少ないと酸が中和されにくく、虫歯のリスクが上がる

- 口呼吸やストレスで唾液分泌が減ると、さらにリスク増加

- 歯並びとプラークの溜まりやすさ

- 歯並びが悪いと汚れが溜まりやすく、虫歯菌の温床になる

- 歯と歯の間(隣接面)は特に虫歯になりやすい

- 食生活の影響

- 酸性食品(炭酸飲料、柑橘類、酢など)が歯のエナメル質を溶かす

- 糖分の多い食品(ジュース、お菓子、菓子パン)は虫歯菌の増殖を促す

- キシリトール入りのガムは虫歯菌の活動を抑える効果がある

虫歯菌はどのようにうつる?

親から子供への感染

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には、虫歯菌は存在しません。しかし、親や周囲の大人の唾液を介して感染することで、虫歯のリスクが高まります。

食器の共有

親が使用したスプーンや箸を子供と共有すると、唾液を介してミュータンス菌などの虫歯菌が子供の口の中に入り込みます。特に以下のような行動は注意が必要です。

- 親が子供に「あーん」と食べ物を与える

- 親の箸で子供の食べ物をカットする

- 同じお皿から直接食べる

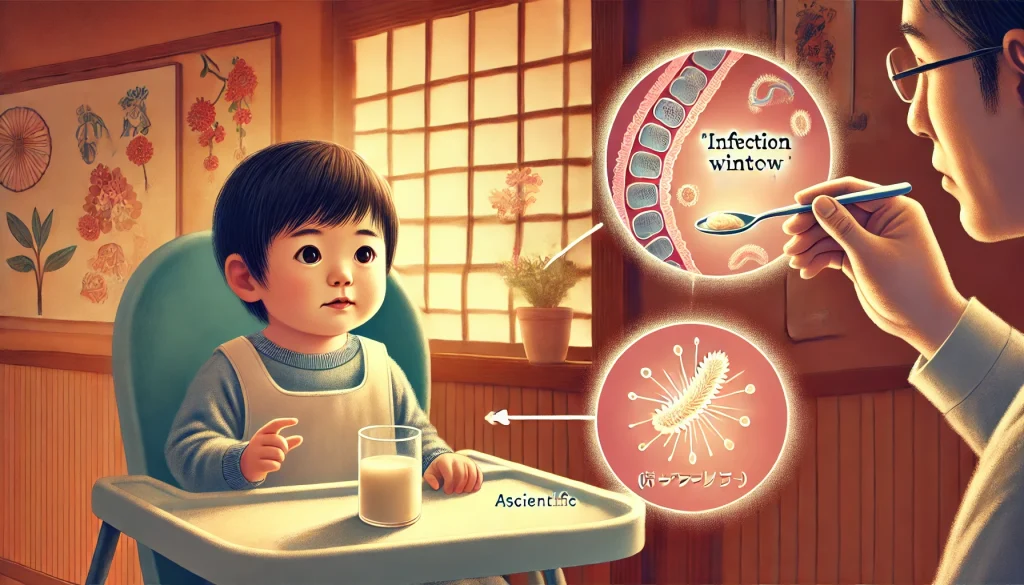

赤ちゃんの歯が生え始める生後6ヶ月〜3歳頃は、虫歯菌に感染しやすい「感染の窓」と呼ばれる時期であり、特に注意が必要です。

口移し・スプーンの使い回し

親が口に入れた食べ物を口移しで与えることも、虫歯菌がうつる大きな原因です。

- 例: 噛んだ後の食べ物を赤ちゃんに与える

- 例: 親がスプーンで味見した後、そのスプーンで子供に食事を与える

特に母親や祖父母が虫歯を持っている場合、感染リスクが高まるため注意が必要です。

キスによる影響

親が子供の頬や口にキスをすることでも、虫歯菌がうつる可能性があります。

- 唾液が直接子供の口に入ることで感染

- 特に口同士のキスはリスクが高い

ただし、頬への軽いキスであればリスクは低く、過度に神経質になる必要はありませんが、日頃から親自身の口腔ケアをしっかり行うことが重要です。

両親の虫歯菌量が多いほど赤ちゃんへ強く感染

両親の虫歯菌量に比例して赤ちゃん感染

ミュータンス菌が両親の口腔内に大量に存在すると効率よく赤ちゃんの口腔内に定着していきます。

つまり、赤ちゃんを育てている周囲の大人のお口の中がきれいであることが大事です。赤ちゃんが生まれてからでは遅いのです。誕生前から、両親の口の中の細菌量を減らす努力をしてください。

虫歯が沢山ある両親の子供は虫歯になりやすいと言うのは遺伝ではありません。

ミュータンス菌を大量に保有した両親の子供は容易にミュータンス菌に感染するからです。

赤ちゃんへミュータンス菌を感染させないようにするには出産の1年以上前から家族全員の口腔内のミュータンス菌を少なくすることから始める必要があるのです。

まずは1日5粒のキシリトールガム100%を噛むことから始めてみてください。

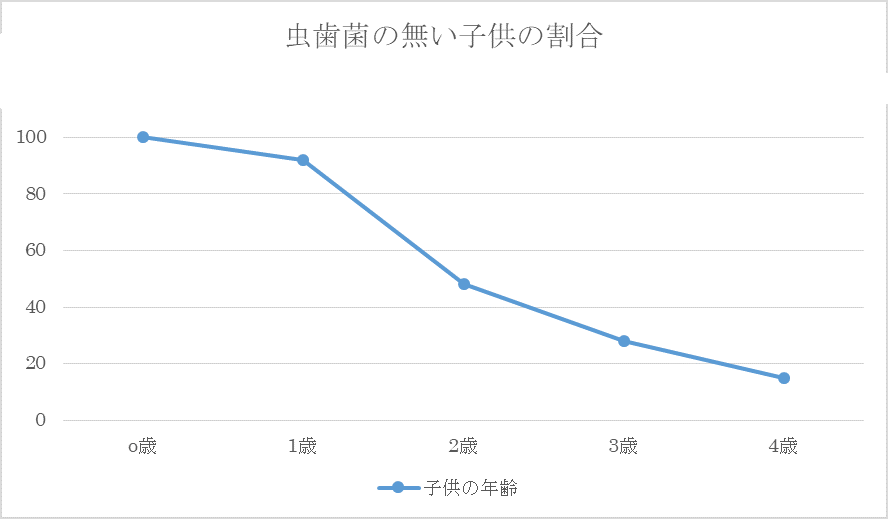

ミュータンス菌がいない子供の割合は4歳で約15%

生まれたての0歳児の赤ちゃんにはミュータンス菌(虫歯菌)は全く存在していません。

1歳頃になるとミュータンス菌(虫歯菌)を持った子供の割合は約8%くらいになり、2歳児で約52%、3歳児で約72%、4歳児で約85%の子供にミュータンス菌が感染し定着する様になります。

出典 Li, et, al 2005年

大人同士の感染

子供だけでなく、大人同士でも虫歯菌がうつることがあります。特に以下の行動には注意が必要です。

夫婦や恋人の間の感染リスク

キスをすることで、唾液を通じて虫歯菌がパートナーにうつる可能性があります。

- 口の中の細菌は人によって異なるため、パートナーの口腔環境が悪いと自分にも影響が出る

- ミュータンス菌が多い人ほど、相手に感染しやすい

- 恋人や夫婦間で虫歯菌の感染が確認されたケースも多数

共同生活での影響

家族やルームメイトとの共同生活でも、虫歯菌がうつるリスクがあります。

- 共有のコップやカトラリーを使う

- 調理時に味見したスプーンを使い回す

- 飲み物をシェアする

- 食べ物の回し食べ

特に、虫歯が多い家族と一緒に暮らしていると、虫歯のリスクが高まるため、生活習慣を見直すことが重要です。

生活習慣による感染リスク

日常生活の中にも、知らず知らずのうちに虫歯菌をうつしてしまうリスクが潜んでいます。

歯ブラシの共有

家族やパートナーと歯ブラシを共有することは、最も直接的に虫歯菌を感染させる行為です。

- 歯ブラシには大量の細菌が付着している

- 口腔内の細菌バランスが崩れる原因になる

- 特に子供と大人の間で歯ブラシを共有するとリスクが高い

また、歯ブラシを同じカップに保管するだけでも、毛先を通じて細菌が移動する可能性があるため注意が必要です。

ペットボトルの回し飲み

友人や家族とペットボトルやストローを共有することも、虫歯菌がうつる原因となります。

- ペットボトルの飲み口には唾液が付着する

- 少量の唾液でも細菌が口に入る

- 感染のリスクは直接のキスと同様に高い

回し飲みの習慣がある人は、できるだけマイボトルを使用するか、ストローを別々にすることで感染リスクを減らすことができます。

飲食店でのリスク

外食時にも、虫歯菌の感染リスクは潜んでいます。

- シェアする料理を同じ箸で食べる

- カトラリー(フォークやスプーン)の使い回し

- 飲み物をシェアする

特に、大皿料理を取り分ける際に個別のスプーンや取り箸を使わずに食べると、虫歯菌がうつる可能性が高くなるため、注意が必要です。

ミュータンス菌を全く持っていない大人はいるのか?

日本人でミュータンス菌を持っていない大人は10%以下と言われています。しかし、臨床的にはもっと少ないのではという印象です。(論文が見当たらないので断定は出来ません。)

ただし、今後、様々なことを駆使してミュータンス菌を持たない大人が増え、10%以上になるとは十分可能であると考えます。

虫歯菌の感染リスクを高める要因

乳幼児期の感染リスク

いつまで感染しやすい時期か?

乳幼児の虫歯菌感染は、特に生後約19ヶ月~31ヶ月(1歳7ヶ月~2歳7ヶ月)頃が最もリスクが高いとされています。この時期は「感染の窓(Window of Infectivity)」と呼ばれ、虫歯菌が定着しやすい期間です。

ミュータンス菌はうつっただけでは虫歯として発症することはなく、口腔内にしっかりと定着することが条件となります。

ミュータンス菌は「感染の窓」と言われる時期に、赤ちゃんと接触頻度が高い保護者(主に母親)から赤ちゃんへ感染して、定着しやすいと言われています。※1993年 Caufield 他

しかし、近年の研究では、歯が生える生後6ヶ月以前からミュータンス菌が赤ちゃんの口腔内に定着しているとの報告があります。また、ミュータンス菌の感染は、一生に渡って起こります。

- 生まれたばかりの赤ちゃんには虫歯菌がいない

- 最初に虫歯菌が口の中に入り込むと、その後の虫歯リスクが高まる

- 親や周囲の大人からの唾液を通じて感染する

この期間に虫歯菌に感染すると、口腔内の細菌バランスが決まりやすく、将来的に虫歯になりやすくなるため、特に注意が必要です。

口内環境の形成と影響

乳幼児の口内環境は、親の口腔内細菌の影響を強く受けるため、次の要因が感染リスクを高めます。

- 親が虫歯を持っていると、子供の虫歯リスクも高まる

- 乳歯の生え始め(生後6ヶ月~1歳)は細菌が定着しやすい

- スプーンや箸の共有、キスによって親の虫歯菌がうつる

この時期に虫歯菌の感染を防ぐことが、将来の虫歯リスクを低減させる鍵となります。

免疫力と口腔内環境

免疫力が低くて感染しやすい?

免疫力が低いと、虫歯菌に感染しやすくなると言われています。特に以下のような要因で免疫力が低下すると、虫歯のリスクも高まります。

- 乳幼児や高齢者は免疫機能が未熟または低下している

- ストレスや睡眠不足が続くと、免疫機能が弱まる

- 栄養バランスが崩れると、口腔内の防御機能が低下

- 風邪や体調不良の際には、虫歯菌の増殖を抑える力が弱まる

唾液の役割と抗菌作用

唾液は、虫歯菌の活動を抑制し、歯の再石灰化を促す重要な役割を果たしています。

- 唾液の作用

- 口の中を洗い流し、細菌の増殖を防ぐ

- 酸を中和し、pHバランスを整える

- 再石灰化を促進し、歯を守る

- 唾液の分泌量が減るとどうなる?

- 口の中が乾燥し、虫歯菌が増殖しやすくなる

- 酸が中和されず、歯が溶けやすくなる

- 高齢者やドライマウスの人は虫歯リスクが高い

唾液の分泌を促すためには、水分をしっかり摂り、よく噛んで食事をすることが大切です。

食生活と虫歯のリスク

糖分の多い食事が最優先リスク

糖分は、虫歯菌が酸を作り出す最大の原因です。

- ミュータンス菌は砂糖を栄養源にして増殖し、酸を生成

- 砂糖の摂取量が多いほど、虫歯リスクが上がる

- 特にお菓子やジュース、炭酸飲料は歯を溶かしやすい

虫歯リスクを減らすためのポイント

- 糖分を摂取する頻度を減らす(ダラダラ食べない)

- 間食後は水を飲み、口の中を洗い流す

- 食後30分以内に歯を磨く

酸性食品と歯のエナメル質の関係

酸性食品は、歯のエナメル質を溶かし、虫歯になりやすい環境を作ることがあります。

- 酸性食品の例

- 炭酸飲料(コーラ、エナジードリンク)

- 柑橘類(レモン、オレンジ、グレープフルーツ)

- 酢を使った食品(ピクルス、酢の物)

- ワインやスポーツドリンク

- 酸蝕症(エナメル質が溶ける症状)のリスク

- 酸によって歯が溶け、虫歯になりやすくなる

- 酸性食品を摂取した後にすぐ歯を磨くと、エナメル質を傷つける可能性がある

- 酸性の飲食物を摂取した後は、水を飲んで口の中を中和するのが理想

酸性食品を摂る際は、食後すぐに歯磨きをせず、少し時間を空けてからケアするのが効果的です。

成人から子供へ虫歯菌の感染を防ぐための対策

成人から子供への虫歯菌感染予防

大人から子供へ虫歯菌が感染するのを防ぐためには、親自身の口腔ケアを徹底し、日常の行動を見直すことが重要です。

赤ちゃんとスプーンを共有しない

赤ちゃんの口の中には、もともと虫歯菌が存在しません。しかし、親や周囲の大人からの唾液を介して感染することが多いため、以下のような行動を避けることが大切です。

- スプーンや箸を共有しない

- 大人が使ったスプーンや箸を赤ちゃんに使わない

- 離乳食を与える際は、専用のスプーンを用意する

- 口移しで食べ物を与えない

- 親が噛んだものを赤ちゃんに口移しするのはNG

- ペットボトルやストローを共有しない

- 唾液を介して感染しやすいため、飲み物のシェアを避ける

大人の口腔ケアを徹底する

親の口腔環境が整っていれば、子供への虫歯菌の感染リスクを大幅に減らすことができます。

- 虫歯や歯周病の治療を優先する

- 虫歯があると、虫歯菌が増殖しやすい

- できるだけ早めに治療し、健康な口腔環境を維持する

- 毎日の歯磨きを丁寧に行う

- フッ素入り歯磨き粉を使用する

- 歯間ブラシやデンタルフロスを活用し、歯垢を除去する

- 抗菌性のマウスウォッシュを活用

- クロルヘキシジンやリステリンなどの洗口液を使うと、虫歯菌の繁殖を抑えられる

- キシリトールガム100%を食べる

- 家族全員でキシリトールガム100%を食べる

キシリトールはいつからいつまで食べれば良いの?

赤ちゃんへのミュータンス菌感染を防止出来るレベルまで母親のミュータンス菌量を減らすには、出産1年前から生後2歳7ヶ月の間です。

最大の効果を期待する場合には、妊娠の約1年前からキシリトールガムを噛み始める必要があります。また、赤ちゃんが3歳になるまで噛み続けることで、赤ちゃんへの感染を防げます。

ミュータンス菌の感染防止対策期間

期間

出産1年前から生後2歳7ヶ月までが鍵

母親はミュータンス菌の赤ちゃんへの感染防止はいつからいつまで行えば良いのでしょうか?

その期間は、出産1年前から生後2歳7ヶ月の間です。

理由

ミュータンス菌のうつりやすさは家族(主に母親)の口腔内に存在しているミュータンス菌の量に比例します。従って、赤ちゃんが生まれる最低1年前から母親の口腔内のミュータンス菌の数を減らす努力が必要となります。

さらに、赤ちゃんへうつる時期が遅れれば遅れるほど、その後の虫歯になるリスクが低下するので、母親や家族が頑張る目安は概ね生後2歳7ヶ月までです。

その後、3歳以降でもミュータンス菌がうつる事は起こりえますが、虫歯になったとしても軽症で済みます。

「箸やスプーンの共有」「噛み与え(口移し)」を避ける理由

NG

母親から赤ちゃんへ感染経路遮断は困難

ミュータンス菌は、唾液による接触感染のため感染経路を断ってしまえば良いということになります。

妊娠期にミュータンス菌の感染について保健指導を受けますが、これを実行するのはかなり困難です。さすがに噛み与え(口移し)を行う保護者は、少なくなりましたが、「箸やスプーンの共有」についてはダメな事は分かっていても出来ないのが現状です。

仲井雪絵らの調査によると、「箸やスプーンの共有」をしていると答えた母親は80%以上に及んでいます。

その他、感染経路として「同じ食べ物の共有」「母親と赤ちゃんのキス」「熱いものをフーフーして与える」などが挙げられます。

神経質になりすぎない

ミュータンス菌がうつらないに越したことはありませんが、余り神経質になりすぎないことも重要です。赤ちゃんとの接触を完璧に断つことは不可能だからです。

ミュータンス菌の感染は接触頻度や母親の菌量に比例するため他の方法で対処するという柔軟な考え方を持つことも重要です。

母親の砂糖摂取制限

方法

母親の砂糖(ショ糖)入りおやつは1日1回まで

ショ糖(砂糖)はミュータンス菌の餌となります。従って、ショ糖(砂糖)入りのおやつを食べるとミュータンス菌の量を減らしにくくなります。

甘いものの間食は、1日1回以下にして下さい。

また、ショ糖(砂糖)を頻回に摂取すると歯の脱灰が起こり、お母さんに虫歯が発生してしまいます。

料理にもショ糖(砂糖)は控えた方が無難です。代わりに、オリゴ糖やハチミツで代用出来ます。

赤ちゃんの砂糖摂取制限

方法

赤ちゃんの砂糖入りおやつの摂取制限持続は困難

ショ糖(砂糖)の入ったジュースや清涼飲料水、クッキー、アメ、ケーキといった食べ物を子供(赤ちゃん)が大量に摂取するとミュータンス菌は効率よく定着します。

しかし、感染経路の遮断と同様、ショ糖(砂糖)の摂取を制限することはかなり困難なようです。

仲井雪絵らの調査によると、80%以上の母親が砂糖(ショ糖)入りの食べ物を与えていると回答したと報告しています。知識はあってもなかなか実践出来ない、或は長期間持続出来ないというのが現状ではないでしょうか。

従って、砂糖(ショ糖)の摂取制限が不可能というのであれば、母親、父親、おじいちゃん、おばあちゃんなど家族全員でキシリトールやフッ素を使って口腔内のミュータンス菌(虫歯菌)を減らし、善玉菌優位にするというのが現実的ではないでしょうか。

頻繁の授乳を止める

方法

頻繁の授乳でミュータンス菌が定着

赤ちゃんが「母乳を欲しがるたびに与える」「夜間の授乳」など、おっぱいを頻繁に与えることでミュータンス菌(虫歯菌)がうつりやすくなり、定着が促進されます。

しかし、おっぱいを与えないと泣いてなかなか寝てくれないなど問題があります。

従って、頻繁の授乳は虫歯のリスクがあることは分かっていてもなかなか止められないのが現状でしょう。

虫歯菌から恋人を守る!効果的なセルフケアとプロケア

彼氏or彼女に虫歯菌を「移さない」彼氏or彼女から虫歯菌が「移らない」様にするには口の中から虫歯菌を徹底的に排除すれば良いことになります。

大人同士でできる感染対策

大人同士でも、虫歯菌はキスや共同生活の中でうつることがあります。パートナーや家族の口腔環境を整えることが大切です。

キスの習慣を見直す

恋人や夫婦間でのキスや飲食の共有が虫歯菌感染の原因になるため、以下の点に注意しましょう。

- パートナーに虫歯がある場合、積極的に治療を促す

- 食べ物や飲み物のシェアを控える

- 歯ブラシの共有は絶対に避ける

- お互いの口腔ケアを徹底する

歯磨き後のケアを強化する

単に歯を磨くだけでなく、虫歯菌を減らすためのケアを強化すると、感染リスクが低減します。

- 就寝前は特に丁寧に歯を磨く

- 唾液の分泌が減る夜間は、虫歯菌が増殖しやすい

- フロスや歯間ブラシを使って歯垢を除去

- 虫歯菌は歯と歯の間に潜むことが多い

- 舌ブラシを使い、舌の汚れを落とす

- 舌苔(ぜったい)には多くの細菌が付着しているため、定期的に清掃する

生活習慣の改善で虫歯菌の増殖を防ぐ

虫歯菌の繁殖を抑えるためには、生活習慣を見直し、虫歯になりにくい環境を作ることが大切です。

キシリトールの活用

キシリトールには、虫歯菌の働きを抑える効果があります。

- ミュータンス菌の酸産生を抑制

- 虫歯菌がキシリトールを取り込んでも、酸を作り出せない

- 歯の再石灰化を促進

- 虫歯菌の影響を受けにくい強い歯を作る

- おすすめの取り入れ方

- キシリトール100%のガムやタブレットを1日5回噛む

- 砂糖を使わないキシリトール入りの食品を選ぶ

定期的な歯科検診の重要性

虫歯を予防するためには、定期的な歯科検診が欠かせません。

- 歯石除去やクリーニング

- 自宅のケアでは落としきれない歯垢や歯石を除去

- フッ素塗布による歯質強化

- フッ素を塗ることで、エナメル質を強くし、酸に強い歯を作る

- 早期発見・早期治療

- 初期の虫歯を発見し、悪化する前に治療を行う

セルフケア

self care

キシリトールガム100%

恋人に虫歯菌をうつさないようにするにはお互いのミュータンス菌を減らすことが最も効果が高いと言えます。

ミュータンス菌の数を減らす方法で最も効果があるのは、キシリトールガム100%を噛むことです。

理想的な食べ方

1日につき4~5粒を一粒ずつ約5時間間隔で食べます。

self care

フッ素入り歯磨き粉

フッ素の水溶液は、ミュータンス菌(虫歯菌)に対する抗菌作用を有しています。

フッ素入り歯磨き粉でブラッシングする事でミュータンス菌の活動が抑制されます。

また、フッ素入り歯磨き粉よりフッ素の効果を高めた場合には、フッ素洗口剤ミラノール顆粒の使用が有効です。

self care

次亜塩素酸水のポイックウォーターでうがい

ポイックウォーターの主成分である次亜塩素酸水の力でミュータンス菌を除菌し、その数を減らします。

in vitroの実験では、細菌に対して高い殺菌力を有していますが、口腔内に使った時に、殺菌効果がどの程度あるのかの十分なエビデンスはありません。

self care

リカルデント

リカルデント配合のMiペーストの使用。

self care

磨き残しチェック

歯垢染め出し液の使用。

self care

歯間ブラシ

歯の間の歯磨きは歯間ブラシを使用。

self care

デンタルフロス

歯間ブラシが入らない狭い歯の間の歯磨きはデンタルフロスを使用。

プロフェッショナルケア

当院では虫歯菌を減らす治療を行なっています。

pro care

エアフロー

歯科でエアフローの施術を受ける。特殊な粉を歯面に吹き付けて口腔バイオフィルムの破壊及び除去。

pro care

3DS除菌療法

歯科で3DSセラピーの施術を受ける。グルコン酸クロルヘキシジンによる除菌。

このような対策を実践することで、虫歯菌の感染を防ぎ、健康な口腔環境を維持することが可能です。次のセクションでは、虫歯菌に関するよくある疑問について解説します。

帝王切開と自然分娩

帝王切開と自然分娩で異なるミュータンス菌の定着

自然分娩で生まれた子供より帝王切開で生まれた子供の方がミュータンス菌の定着が11ヶ月程早かったという研究結果の報告があります。

これについては予防することは出来ませんが、帝王切開で生まれ子供はミュータンス菌の定着が起こりやすいのだという視点で見ることが出来、リスク管理に役立ちます。

Li Y,Caufield 2005年

よくある疑問Q&A

Q1. 虫歯は本当にキスでうつるの?

はい、虫歯菌はキスによってうつる可能性があります。虫歯の主な原因となるミュータンス菌は、唾液を介して感染するため、恋人や夫婦間でのキスによって相手の口腔内に移動することがあります。

キスによる感染リスクが高いケース

- パートナーの口腔環境が悪い場合

- 虫歯のある人とのキスでは、虫歯菌がより多く含まれた唾液が相手に移る可能性が高い。

- キスの頻度が多い場合

- 一度のキスではリスクが低いものの、頻繁に行うことで虫歯菌が定着しやすくなる。

- 唾液の交換が多いディープキス

- 唾液が直接混ざるディープキスでは、感染の確率が上がる。

予防策

- お互いの口腔ケアを徹底する

- 毎日の歯磨き、フロス、マウスウォッシュで虫歯菌を減らす。

- 定期的に歯科検診を受ける

- 早期に虫歯を治療し、口腔環境を整える。

- キス前のケア

- 食後すぐのキスを避け、水を飲んで口の中を清潔に保つ。

Q2. 虫歯菌の感染は何歳までリスクが高いの?

虫歯菌の感染リスクが特に高いのは、生後6ヶ月〜3歳頃の「感染の窓(Window of Infectivity)」と呼ばれる時期です。

なぜこの時期が重要なのか?

- 乳歯が生え始めると虫歯菌が定着しやすくなる

- 一度虫歯菌に感染すると、その後の口腔内細菌バランスが決まる

- 親や周囲の大人の唾液を介して感染しやすい

この時期に虫歯菌の感染を防ぐことで、子供の将来的な虫歯リスクを大幅に減らすことができます。

リスクが高い年齢

- 0〜1歳:虫歯菌がまだ少なく、感染しにくい。

- 1〜3歳:感染しやすい時期。親からの感染に注意。

- 4歳以降:口腔内の菌バランスがある程度安定し、感染しにくくなる。

予防策

- 親が虫歯治療を済ませ、口腔ケアを徹底する

- スプーンや箸の共有を避ける

- キシリトールを活用し、虫歯菌の増殖を防ぐ

Q3. 虫歯の人と同じスプーンを使ったら必ずうつる?

必ずうつるわけではありませんが、感染の可能性は高まります。虫歯菌は唾液を介して感染するため、スプーンや箸を共有するとリスクが増加します。

感染リスクが高いケース

- スプーンや箸を共有する頻度が多い

- 食べ物を口移しで与える

- 親や兄弟が虫歯を持っている

- 子供の口腔環境が整っていない(唾液が少ない、歯磨き習慣が不十分など)

感染リスクが低いケース

- 一度だけの共有であれば、感染の確率は低い

- 親の口腔環境が良好で、虫歯菌が少ない

- 子供の唾液の抗菌作用がしっかり働いている

予防策

- スプーンや箸は家族間でも別々に使用する

- 子供に食べさせるときは専用の食器を使う

- 親の虫歯治療と口腔ケアを徹底する

Q4. 虫歯菌を完全に防ぐことはできる?

完全に防ぐことは難しいですが、感染を最小限に抑えることは可能です。虫歯菌はほぼすべての人の口の中に存在しており、完全にゼロにすることはできません。しかし、適切な対策を行うことで、虫歯の発生を防ぐことができます。

完全に防げない理由

- 日常生活での唾液のやり取りを完全に避けるのは難しい

- 家族や周囲の人の口腔環境の影響を受ける

- 砂糖や酸性食品など、虫歯のリスク要因をゼロにはできない

虫歯を予防するためのポイント

- 虫歯菌の増殖を抑える

- 口腔内の細菌バランスを整えるために、キシリトールを活用する。

- 歯磨きやフロスを習慣化し、歯垢(プラーク)を取り除く。

- 食生活を見直す

- 糖分の摂取を控え、ダラダラ食べを避ける。

- 酸性食品を摂取した後はすぐに歯磨きをしない(エナメル質を傷つける可能性がある)。

- 定期的な歯科検診を受ける

- 早期発見・早期治療を徹底する。

- 歯石除去やフッ素塗布で、歯の強化を行う。

虫歯菌を完全に排除することは難しくても、適切な予防策を実施すれば、虫歯を防ぐことは十分可能です。

まとめ

虫歯菌は、親から子供へ、また大人同士でも感染する可能性があることが分かっています。特に、唾液を介した感染が主な原因となるため、日常生活の中での行動が大きく影響します。

虫歯菌の感染リスクを高める要因

- **乳幼児期(1〜3歳)の「感染の窓」**は、最も虫歯菌に感染しやすい時期

- キス、食器やスプーンの共有、口移しの食事で親から子供に感染しやすい

- 大人同士でもキスや共同生活を通じて感染する可能性がある

- 歯ブラシの共有やペットボトルの回し飲みもリスク要因

- 糖分の多い食事や酸性食品が虫歯菌の活動を助長

感染リスクを減らすための対策

- 親の口腔ケアを徹底する(定期的な歯科検診・フッ素塗布・デンタルフロスの活用)

- スプーンや食器の共有を避ける

- キスや口移しの食事習慣を見直す

- キシリトールを活用し、虫歯菌の繁殖を抑える

- 正しい歯磨き習慣を身につける

- 定期的な歯科検診を受け、虫歯の早期発見・治療を行う

最も重要なのは「日々の予防と意識」

虫歯菌は、完全に防ぐことは難しいものの、日々の生活習慣を見直し、適切な予防策を実践することで、感染リスクを大幅に低減することができます。

家族全員で口腔ケアを徹底し、健康な歯を守る習慣を続けていくことが何より大切です。

江戸川区篠崎で虫歯菌の感染予防を!大切なご家族の歯を守りましょう

虫歯菌は親から子供へ、大人同士でも唾液を介してうつることをご存じですか?スプーンや箸の共有、キス、ペットボトルの回し飲みなど、日常の何気ない習慣が虫歯の原因になることがあります。

江戸川区篠崎の当院では、虫歯の予防から治療までトータルサポート!

✔ お子さまの虫歯予防指導

✔ 家族全員の口腔ケアサポート

✔ 定期検診とフッ素塗布で虫歯菌対策

虫歯は予防が何より大切です。大切なご家族の歯を守るために、今すぐ検診のご予約を! 江戸川区篠崎で安心して通える歯科医院をお探しの方は、ぜひ当院へお越しください。

【動画】初期虫歯COを削らずに自分で治す方法

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。