- 1. 【📹35秒】インプラント治療の救世主!GBR(骨造成)の効果と費用、リスクを紹介

- 2. 🦴 GBR(骨誘導再生法)とは?

- 2.1. 🔍 GBRの基本知識

- 2.1.1. 歴史と歯科医療における役割

- 2.1.2. インプラント治療での必要性

- 2.2. ⚠️ 骨が不足する原因とは?

- 3. 🛠 GBRが必要になるケースと適応症例

- 3.1. 🦷 GBRが必要な代表的な症例

- 3.2. 🧪 GBRが有効な理由

- 4. 🩻 GBRの治療プロセス

- 4.1. 📋 術前の診断と治療計画

- 4.2. 🛠 GBRの手術ステップ

- 4.3. 🛠GBRの症例

- 4.3.1. 1.インプラントスクリューが露出した症例

- 4.3.2. 2. CGF+人工骨の混合を填入

- 4.3.3. 3. メンブレン(膜)をチタンで固定

- 4.4. 🧼 術後ケアと注意点

- 5. 🧪 使用される材料と技術

- 5.1. 🦴 骨補填材の種類と特徴

- 5.2. 🧻 メンブレンの種類と選び方

- 5.3. 🧠 最新技術の導入事例

- 6. 🎯 GBRの成功率とリスク管理

- 6.1. ✅ 成功率を高めるための要素

- 6.2. ⚠️ リスクと合併症

- 7. 💰 GBRの費用と保険の取り扱い

- 7.1. 💵 費用の目安と追加費用

- 7.2. 当院の費用

- 7.3. 🏥 保険適用の可否

- 8. 🧑⚕️ GBRを検討する患者さんへのアドバイス

- 8.1. 🔍 どんな人に向いている?

- 8.2. 💡 患者ができること

- 9. 📝 まとめ|GBRでインプラント治療の可能性を広げよう!

- 10. 江戸川区篠崎で骨量不足でインプラントを諦める前に、ぜひ一度ご相談ください!

- 11. 【動画】奥歯を抜歯したまま放置すると?

- 12. 筆者・院長

✅「インプラント治療をしたいけれど、骨が足りないと言われた…」

そんな悩みを抱えていませんか?

実は、骨が不足していてもインプラント治療を可能にする方法があります。それが「GBR(骨誘導再生法)」と呼ばれる骨を人工的に再生させる再生療法です。

この記事では、GBRとはどんな治療法なのか、そのメリット・デメリット、具体的な流れ、費用、成功率などをわかりやすく解説します。

インプラント治療を諦めかけていた方にとって、新たな選択肢となる可能性があるGBR治療。ぜひ最後までご覧いただき、ご自身の治療の参考にしてください。

【📹35秒】インプラント治療の救世主!GBR(骨造成)の効果と費用、リスクを紹介

🦴 GBR(骨誘導再生法)とは?

🔍 GBRの基本知識

GBR(Guided Bone Regeneration:骨誘導再生法)とは、インプラントを安全に埋め込むために、骨の再生を人工的に促す歯科手術です。骨が不足している部位に自家骨や人工骨を填入し、特殊な膜(メンブレン)で覆うことで、骨の再生環境を整えます。特にインプラント治療では欠かせない再生療法のひとつです。

歴史と歯科医療における役割

GBRは1980年代に開発され、初めは歯周病による骨欠損の再生に用いられました。現在では、インプラント治療の成功率を大幅に高める技術として進化しており、骨が足りない患者にも治療の選択肢を提供する重要な手法となっています。

インプラント治療での必要性

インプラントは十分な骨の厚みと高さが必要ですが、歯を失ってから時間が経つと骨が吸収され、埋入が困難になることがあります。GBRはそうした症例でも骨を再生させることでインプラント治療を可能にするため、現在の歯科医療において非常に重要な役割を担っています。

⚠️ 骨が不足する原因とは?

- 歯周病による骨の破壊

- 外傷や抜歯後の放置による骨の吸収

- 合わない入れ歯やブリッジの長期使用による骨への負担

- 加齢による自然な骨量の減少

これらが複合的に関係し、**インプラントを埋入するのに十分な骨がない状態(骨欠損)**につながります。GBRは、こうした状態でも再治療の希望をもたらします。

🛠 GBRが必要になるケースと適応症例

🦷 GBRが必要な代表的な症例

GBRは、顎の骨が足りないためにインプラントができないケースで活用される治療法です。以下のような症例で特に有効です。

- 下顎6番などの大臼歯部で骨の厚み・高さが不足している場合

長期間歯がないまま放置すると、骨が吸収されて薄くなり、インプラントの安定が難しくなります。 - インプラントスクリューが骨から露出してしまうケース

骨幅が狭いと、スクリューの一部が外に出てしまい、感染や脱落のリスクが高くなります。 - 骨の形状が不適切な場合(急な陥没や段差など)

インプラントが真っすぐ埋められず、治療が困難になるケースもあります。

🧪 GBRが有効な理由

GBRを行うことで、人工的に骨を再生させ、インプラント治療の土台を整えることができます。

- インプラントの成功率が向上

骨の厚み・高さが確保されることで、インプラントがしっかりと固定され、長期的に安定します。 - 顔貌や歯ぐきラインの審美性が改善

骨量が回復することで、歯肉の形も整い、見た目の自然さが戻ります。 - 骨の退縮を予防し、長期的な機能維持に貢献

GBRは単なる補綴治療ではなく、将来の骨の健康も守る重要な再生療法です。

🩻 GBRの治療プロセス

📋 術前の診断と治療計画

GBRの成功には、術前の正確な診断と治療計画が不可欠です。まず、CT撮影やレントゲン検査により骨の厚みや高さ、形状を詳細に分析します。

次に、糖尿病・高血圧・喫煙習慣などの全身状態が骨の再生に与える影響を評価します。これらは術後の治癒にも大きく関わるため、慎重な確認が必要です。

患者さんに対しては、使用する骨補填材の種類(自家骨・人工骨)や手術方法、費用・リスクなどを丁寧に説明し、納得のうえで治療を進めます(インフォームドコンセント)。

🛠 GBRの手術ステップ

GBR手術は以下の流れで進みます。

- 骨補填材の選択と填入

不足している骨部位に、自家骨または人工骨を填入します。症例に応じて使い分けます。 - メンブレンの設置

填入した骨の上に、吸収性または非吸収性の特殊な膜(メンブレン)を設置し、軟組織の侵入を防ぎながら骨再生を誘導します。 - 固定と縫合

膜をチタンピンなどで固定し、創部を丁寧に縫合して閉じます。

その後、およそ6ヶ月間かけて骨が自然に再生されるのを待ち、インプラントの埋入に備えます。

🛠GBRの症例

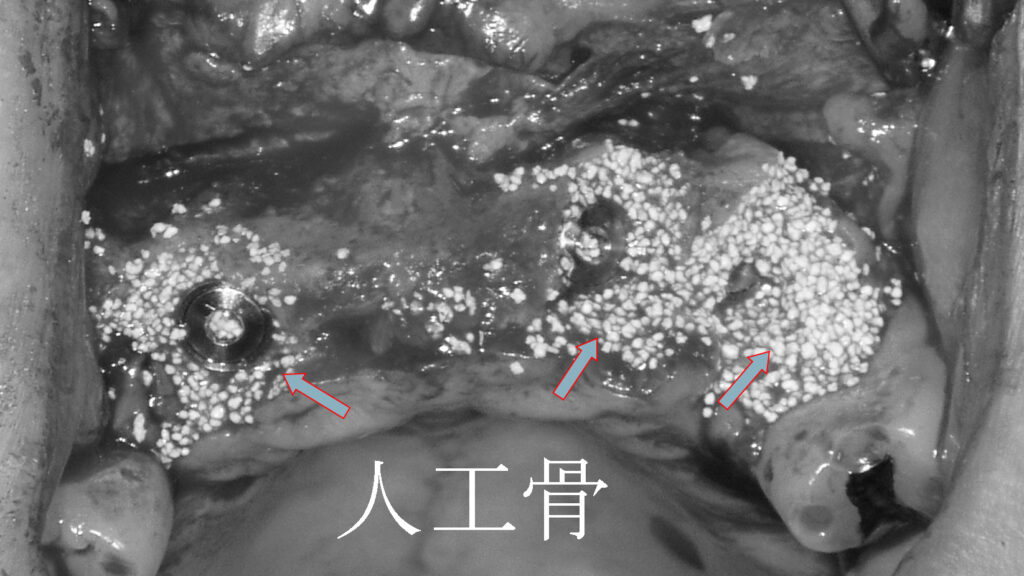

1.インプラントスクリューが露出した症例

頬舌的な骨幅が狭いため、下顎4番相当部に埋入したインプラントのスクリュー部が露出しています。スクリュー部は細菌感染を起こしやすく、完全に骨で覆われない場合、インプラントの予後は極めて悪くなる可能性があります。

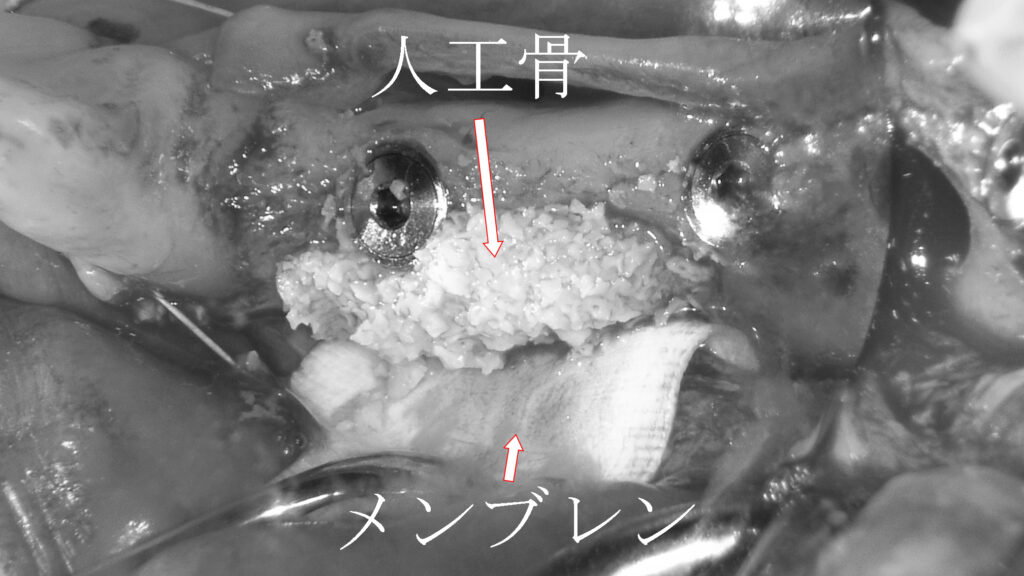

2. CGF+人工骨の混合を填入

インプラントスクリューの露出部には、CGFと人工骨を混ぜたものを填入します。

さらに、その上を生体材料で作られた膜(人工メンブレン)で覆います。

人工メンブレンの役割は、歯肉などの線維性組織細胞が骨を形成したい部位に早期に侵入するのを防ぎ、骨を誘導する環境を整えることです。

また、人工メンブレンの内側にCGF(患者さん自身の血液から作るタンパク質の接着剤)や骨のもととなる材料(自家骨や骨補填材)を詰めることで、さらに骨の造成が促進されやすくなります。

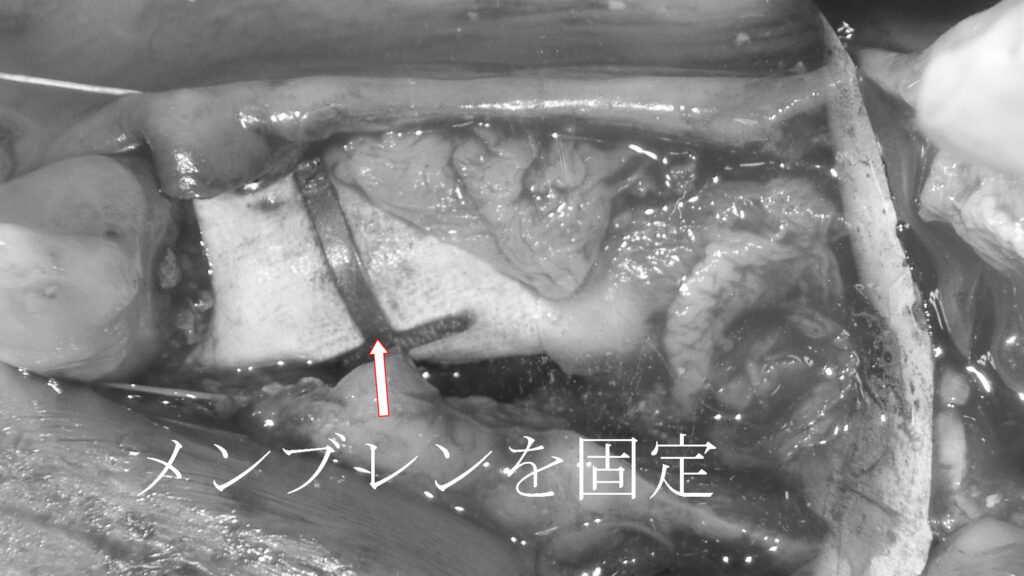

3. メンブレン(膜)をチタンで固定

人工メンブレン(膜)は動きやすいため、チタン製の留め具で固定します。その後、歯肉を縫合して一次手術が終了します。

約半年ほどかけて骨が形成されるのを待ち、二次手術を行い、人工歯をインプラントに装着します。

🧼 術後ケアと注意点

GBR後は、感染や骨再生の妨げを防ぐため、以下の術後ケアが非常に重要です。

- 禁煙・禁酒:血流悪化による治癒遅延の原因になります。

- 抗菌薬・洗口液の使用:感染予防のために医師の指示通りに使用します。

- 定期的な通院(1・3・6ヶ月):骨の形成状況や炎症の有無を確認し、必要に応じて処置を行います。

🧪 使用される材料と技術

🦴 骨補填材の種類と特徴

GBRでは、骨の再生を促すために**「骨補填材」**を使用します。症例に応じて、以下の3種類から選ばれます。

- 自家骨(じかこつ)

患者自身の骨を採取して使用します。生着率・再生能力が高い反面、採取部位に負担がかかるのが難点です。 - 人工骨(β-TCPやHAなど)

生体材料から作られた人工骨。感染リスクが低く、供給が安定しているのが利点です。ただし、自家骨に比べ再生力はやや劣ることもあります。 - 異種骨(動物由来)

牛や豚などの骨を特殊処理した補填材で、生体適合性が高く多くの臨床現場で使われています。アレルギーや免疫反応のリスクに配慮が必要です。

🧻 メンブレンの種類と選び方

**メンブレン(膜)**は、軟組織の侵入を防ぎながら、骨が再生するスペースを確保する重要な素材です。

- 吸収性メンブレン

体内で自然に分解されるため、再手術が不要という利点があります。ただし、吸収スピードが速すぎると骨造成が不十分になることも。 - 非吸収性メンブレン

再手術で除去する必要はありますが、長期間しっかりと骨再生を支える効果があります。骨造成の確実性を重視する症例で用いられます。

🧠 最新技術の導入事例

- CGF(自己血由来の成長因子)やAFGの併用

患者自身の血液から作る「再生促進成分」を骨補填材と組み合わせ、治癒促進・感染予防・骨形成をサポートします。 - 3D CT + サージカルガイド(例:LANDmarker®)

インプラント埋入の位置・角度を高精度にナビゲートできるシステム。GBRと併用することで、計画通りの安全な手術が可能になります。

🎯 GBRの成功率とリスク管理

✅ 成功率を高めるための要素

GBRは高度な再生治療ですが、正しい診断と適切な実施で高い成功率が期待できます。以下の要素が重要です。

- 経験豊富な歯科医師の技術

骨造成は非常に繊細な処置であるため、インプラントや再生療法に熟練した歯科医師の担当が成功率に直結します。 - 適切な診断と患者との連携

CTによる正確な骨量分析や、糖尿病・喫煙歴の確認など、術前診断と全身評価の徹底が必要です。加えて、術後のケアを含めて患者との協力体制が不可欠です。 - 高性能な材料・機器の活用

吸収性・非吸収性のメンブレンや、再生を促すCGF、3Dナビゲーションシステムなど、最先端の技術を駆使することで成功率がさらに向上します。

⚠️ リスクと合併症

一方で、GBRにはいくつかのリスクや注意点も存在します。

- 感染症や骨造成の失敗

術中または術後に細菌感染が起こると、骨がうまく再生しない可能性があります。抗菌薬や衛生管理が重要です。 - 術後の痛み・腫れ・内出血

痛みのピークは手術当日から2〜3日後。内出血により皮膚に青アザが出る場合もあり、人前に出る予定のスケジュールに配慮が必要です。 - 骨が再生しないケース

まれに骨の造成が不十分となり、再手術が必要になることもあります。これを避けるためには、適切な素材選択と術後管理が重要です。

💰 GBRの費用と保険の取り扱い

💵 費用の目安と追加費用

GBR(骨誘導再生法)は、使用する材料や手術の範囲によって費用が大きく変動します。一般的な相場は以下の通りです。

- 小範囲の骨造成:5〜10万円程度

- 中程度の処置:10〜20万円程度

- 広範囲の骨造成:30万円以上かかることもあります

さらに、次のような追加費用も発生する場合があります:

- CT撮影などの画像診断費用

- 使用する骨補填材・メンブレンの材料費

- 抗菌薬や鎮痛薬などの処方薬費用

- 術後の経過観察にかかる再診料

治療の前には、必ず詳細な見積もりを確認し、不明点は遠慮なく質問することが大切です。

当院の費用

自費診療です。

| 手術内容 | 金額(税抜き・税込み) ※単位:円 |

|---|---|

| CGF+人工骨+GBR(骨誘導再生) | 小 50,000円(税込み 55,000円) 中 100,000円(税込み 110,000円) 大 150,000円(税込み 165,000円) |

🏥 保険適用の可否

GBRは、基本的に自由診療(自費診療)として提供されます。これは、GBRが多くの場合インプラント治療の一環として行われるため、インプラント自体が保険適用外だからです。

ただし、次のような例外的な条件では保険が一部適用される可能性もあります。

- 歯周病治療の一部として骨再生が必要な場合

- 公的医療機関や研究プログラム下での治療

保険適用の可否はクリニックによって異なるため、事前に歯科医師とよく相談することが重要です。費用面の不安を軽減するためにも、分割払いや医療費控除の利用などもあわせて検討するとよいでしょう。

🧑⚕️ GBRを検討する患者さんへのアドバイス

🔍 どんな人に向いている?

GBR(骨誘導再生法)は、「骨が足りないからインプラントはできない」と言われた方にこそ向いている治療法です。

- 歯を失ってから時間が経ち、骨が痩せてしまった方

- 他院でインプラントは難しいと判断された方

- 審美性やしっかり噛める状態を重視したい方

骨の再生を通じて、あきらめかけていたインプラント治療の選択肢が再び開ける可能性があります。

💡 患者ができること

GBRの成功は、歯科医師の技術だけでなく、患者さん自身の協力も非常に重要です。以下のポイントを守ることで、治療結果は大きく変わってきます。

- 術後の口腔ケアの徹底

柔らかい歯ブラシや抗菌作用のある洗口液を使用し、手術部位を清潔に保つことが感染予防に直結します。 - 禁煙・禁酒の実行

喫煙は骨再生の妨げとなり、アルコールも治癒を遅らせる原因となります。最低でも術後1〜2週間は控えることが推奨されます。 - 定期的な通院と相談

経過観察は、術後のトラブルの早期発見と対応に欠かせません。1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月の検診は必ず受けましょう。

📝 まとめ|GBRでインプラント治療の可能性を広げよう!

GBR(骨誘導再生法)は、骨不足というインプラント治療最大の壁を乗り越えるための革新的な技術です。

従来なら「インプラントは無理」と言われていた症例でも、骨を再生させることで治療の選択肢を再び手にすることができます。

ただし、その成功には以下の3つが不可欠です:

- 🔍 正確な診断と治療計画

- 🧑⚕️ 熟練した歯科医師の技術

- 🧼 患者自身の術後ケアと協力体制

インプラント治療をあきらめる前に、まずは信頼できる歯科医院で無料相談を受けてみましょう🦷。あなたに合った最善の方法がきっと見つかるはずです。

江戸川区篠崎で骨量不足でインプラントを諦める前に、ぜひ一度ご相談ください!

歯を無くした方の中には、「顎の骨が足りないからインプラントは無理」と言われて悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

当院では(骨誘導再生法)を導入し、骨量が不足している場合でもインプラント治療が可能な環境を整えています。日本口腔インプラント学会指導医が最新設備を活用し、丁寧なカウンセリングと安全な治療を提供しています。また、術後のケアやフォローアップも充実しております。

骨量不足でもインプラント治療をあきらめないでください!江戸川区篠崎で患者様に合わせた最適な治療プランをご提案させていただきます。

お問い合わせはお気軽にどうぞ!

【動画】奥歯を抜歯したまま放置すると?

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。