- 1. 【🎬44秒】歯肉炎の初期サインとは?セルフチェックと正しいケア方法

- 2. 🧪歯肉炎の基礎知識

- 2.1. 🧬歯肉炎とは?|歯ぐきに起きる炎症性疾患

- 2.2. 🔍歯肉炎と歯周病の違い

- 2.3. 📊どのくらいの人が歯肉炎にかかっている?

- 3. 歯肉炎の症例

- 3.1. 🔍 観察ポイント

- 3.1.1. ■ 歯石・歯垢の付着

- 3.1.2. ■ 歯肉の発赤

- 3.1.3. ■ 歯磨き不足のサイン

- 3.2. 💡 対応とケアのポイント

- 4. 🦠歯肉炎の主な原因

- 4.1. 🍬プラーク(歯垢)と細菌の影響

- 4.1.1. 磨き残しが炎症を引き起こした症例

- 4.2. 🪥ブラッシング不足や不適切な歯磨き法

- 4.3. 🚬喫煙・ストレス・口呼吸などの生活習慣

- 4.4. 🩺妊娠・糖尿病・ホルモンバランスの変化

- 5. 😷歯肉炎の症状とセルフチェック

- 5.1. 💉出血・腫れ・赤みなど初期症状

- 5.2. 🪞鏡でできる!歯ぐきの健康チェック方法

- 5.3. 📆放置した場合のリスクと進行のメカニズム

- 5.4. 🔍【歯磨きのセルフチェックにおすすめ】歯垢染め出し液の活用法

- 5.4.1. 🪥【ポイント1】自分の歯磨きの状態は意外とわかりにくい

- 5.4.2. 🧪【ポイント2】染め出し液で“見える化”するのが効果的

- 5.4.3. 🧼【ポイント3】磨き残しを知れば、歯磨きの質が上がる

- 6. 🏷️歯肉炎の原因と治療法|子どもから大人までの出血・腫れの症例集

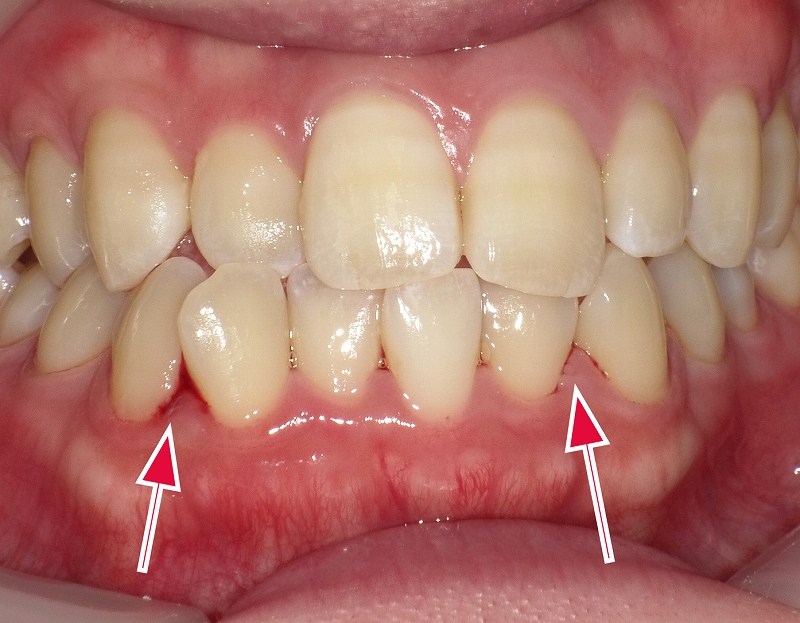

- 6.1. 🔸【若年者の前歯の歯肉炎について】

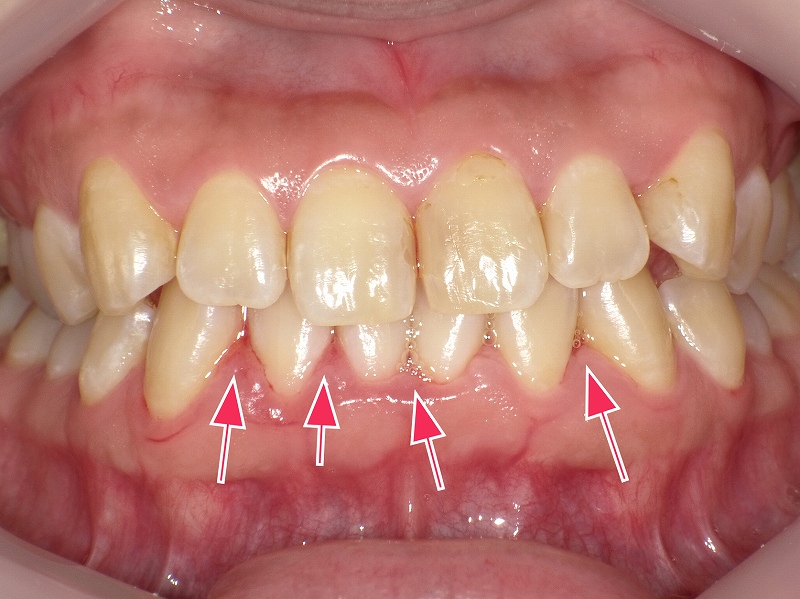

- 6.2. 🔸【成人の下顎前歯に見られる歯肉炎】

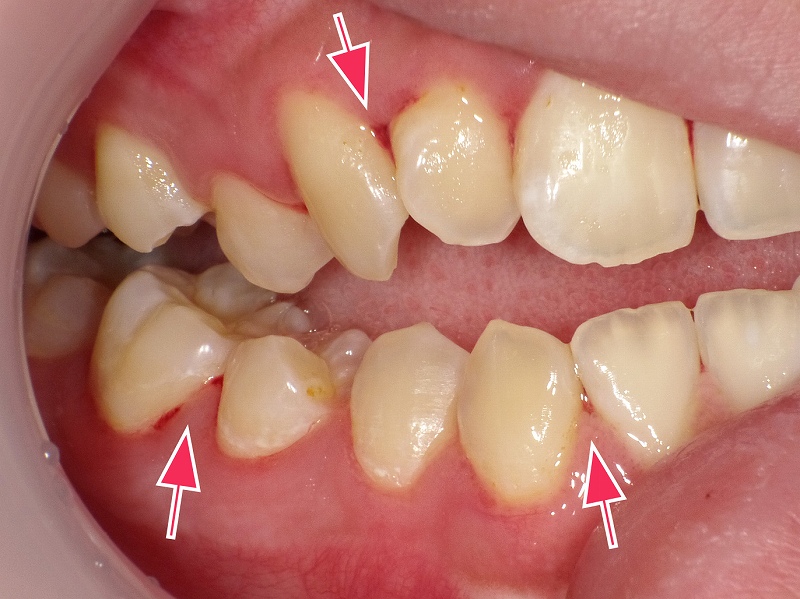

- 6.3. 🔸【下顎第一大臼歯に見られる歯肉炎の症例】

- 6.4. 🔸【上顎3番~6番に顕著な出血が見られる歯肉炎の症例】

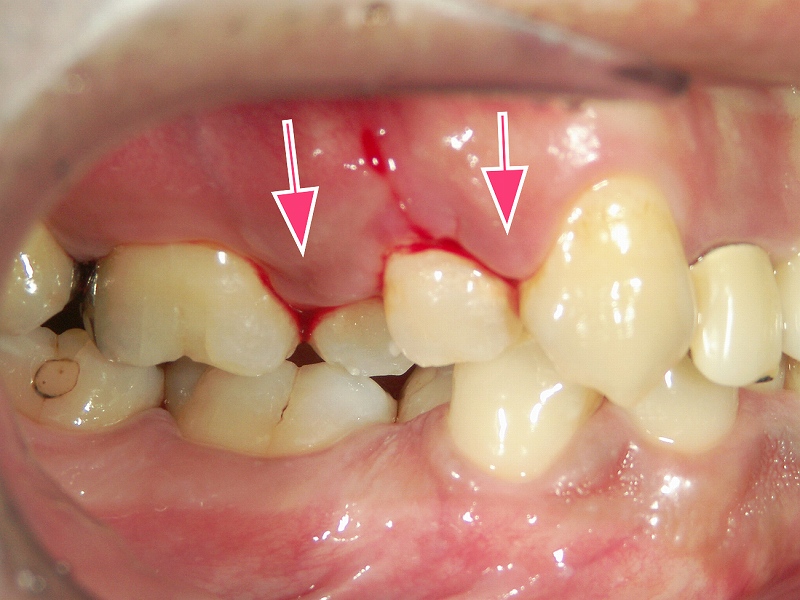

- 6.5. 🧒【小学生に見られた歯肉炎の症例】歯ぐきの腫れと仮性ポケット形成

- 6.6. 🧒【小学校低学年に見られた歯肉炎の症例】奥歯の乳歯に起こる炎症

- 7. 🧼歯肉炎の予防法とセルフケア

- 7.1. 🪥正しいブラッシング法

- 7.2. 🧵デンタルフロスや歯間ブラシの使い方

- 7.3. 🧴洗口液・歯周病対策歯磨き粉の活用

- 7.4. 🍽️食生活とビタミンCの関係

- 8. 🦷【セルフケアで治せる?】歯肉炎と歯周病の違いと見分け方

- 8.1.1. ✅【ポイント1】歯肉炎はセルフケアで治せることが多い

- 8.1.2. ⚠️【ポイント2】歯周病になると自己治療は不可能

- 8.1.3. ❓【ポイント3】歯肉炎と歯周病の見分けは難しい

- 8.1.4. 🦷【ポイント4】歯科医院での診断方法

- 8.1.5. 📋【ポイント5】診断に基づいた治療計画が立てられる

- 8.1. ⏱️【10日間チャレンジ】歯肉炎を自宅で治すための実践ガイド

- 8.1.1. 🪥【ポイント1】歯肉炎ならセルフケアで治る可能性がある

- 8.1.2. 📅【ポイント2】10日間続けて改善しない場合は歯科へ

- 8.1.3. 🧪【ポイント3】磨けているかの確認には“染め出し液”を活用

- 8.2. ⏱️【セルフケアで改善】歯肉炎が治るまでの期間について

- 8.2.1. 🦷【ポイント1】不潔性歯肉炎はセルフケアで治る

- 8.2.2. 🪥【ポイント2】数日で炎症が落ち着く

- 8.2.3. 📆【ポイント3】完治までの目安は“最長でも10日間”

- 8.3. 🏥【歯肉炎の種類によっては】歯科医院での治療が必要なケース

- 8.3.1. 🔍【ポイント1】すべての歯肉炎がセルフケアで治るとは限らない

- 8.3.2. 🦷【ポイント2】歯石がある場合は必ず歯科で除去が必要

- 8.3.3. 🧼【ポイント3】PMTCやエアフローなどの専門的クリーニングも有効

- 9. 🏥歯肉炎の治療方法

- 9.1. 🧑⚕️歯科でのプロフェッショナルクリーニング(PMTC)

- 9.2. 🪛スケーリング・ルートプレーニング(SRP)の解説

- 9.3. 💊抗菌剤・薬用洗口液の使用

- 9.4. ⏱️治療にかかる期間と通院頻度

- 10. 🦷【成人の下顎前歯における歯肉炎の術前・術後比較】

- 10.1.1. 🩺【術前の状態】歯肉炎が見られる下顎前歯の症例

- 10.1.2. 🧼【術後の状態】歯肉炎治療後の改善した歯ぐき

- 11. 💊【市販薬で治る?】歯肉炎・歯周病と市販薬の正しい知識

- 11.1. 🏪【ポイント1】市販薬にも“歯周病用”とうたう製品がある

- 11.2. ⚠️【ポイント2】歯科では基本的に薬による治療は行わない

- 11.3. 📉【ポイント3】“効いた気がする”のは歯磨きの効果

- 11.4. 🧱【ポイント4】市販薬が効かない最大の理由=バイオフィルム

- 11.5. 💸【ポイント5】市販薬にお金をかけるより歯医者へ

- 12. 歯医者の処方薬・抗生物質で歯肉炎は治るのか?

- 12.1. 💊【歯周病に使われる?】抗生物質の役割と注意点

- 12.2. 🧪【バイオフィルムに効く!?】次亜塩素酸水「ポイックウォーター」とは

- 13. こんなにある!年齢・原因別で見る歯肉炎の種類と対策ガイド

- 13.1. 🌡️【発熱に伴う歯ぐきの異常】子どもに見られる高熱後の急性歯肉炎

- 13.1.1. 🧒【ポイント1】子どもは高熱とともに歯肉炎を起こすことがある

- 13.1.2. 🦠【ポイント2】原因はウイルスや細菌感染が多い

- 13.1.3. ✅【ポイント3】熱が下がると自然に改善することが多い

- 13.2. 🌱【歯が生える時に起こる】萌出性歯肉炎の特徴と対応法

- 13.2.1. 🦷【ポイント1】歯の萌出に伴って起こる歯ぐきの炎症

- 13.2.2. 🦠【ポイント2】原因はプラークの蓄積=不潔性

- 13.2.3. 🪥【ポイント3】丁寧な歯磨きで改善が可能

- 13.2.4. ⏳【ポイント4】歯が完全に萌出すれば自然に治ることが多い

- 13.3. 👦【成長期に起こる】思春期性歯肉炎とは?

- 13.3.1. 🧒【ポイント1】小学生〜中学生に多く見られる歯肉炎

- 13.3.2. 🔄【ポイント2】ホルモンの変化が主な原因

- 13.3.3. 🪥【ポイント3】清掃状態が良くても発症することがある

- 13.3.4. 💡【ポイント4】対応のポイントは「継続した口腔管理」

- 13.4. 🧬【要注意】若年性歯周炎(侵襲性歯周炎)とは?

- 13.4.1. 👦【ポイント1】若い世代で発症する特殊な歯周炎

- 13.4.2. 🦠【ポイント2】プラークや歯石が少なくても進行が早い

- 13.4.3. 🧬【ポイント3】遺伝や免疫機能の影響が関係

- 13.4.4. 🔍【ポイント4】切歯や大臼歯に限定して発症することが多い

- 13.5. 😮💨【呼吸が原因!?】口呼吸によって起こる歯肉炎とは?

- 13.5.1. 🦷【ポイント1】口呼吸は歯ぐきを乾燥させ炎症を起こしやすくする

- 13.5.2. 🧒【ポイント2】小学生に多い口呼吸由来の歯肉炎

- 13.5.3. 😴【ポイント3】成人では夜間の口呼吸が要注意

- 13.5.4. 💡【ポイント4】予防には原因へのアプローチが重要

- 14. こんな原因も!? 妊娠・薬・ドライマウスによる歯肉炎の特徴と対策

- 14.1. 🤰【妊婦さんに多い】妊娠性歯肉炎とは?

- 14.1.1. 🦷【ポイント1】妊娠中は歯肉炎になりやすい

- 14.1.2. 🦠【ポイント2】ホルモン変化と免疫低下が関与

- 14.1.3. ⚠️【ポイント3】妊娠性歯肉炎は早産・低体重児のリスクにも

- 14.1.4. 🪥【ポイント4】妊婦向けのやさしい口腔ケアを心がけて

- 14.2. 💊【薬の副作用で歯ぐきが腫れる?】増殖性歯肉炎の特徴と対応

- 14.2.1. 🧬【ポイント1】薬が原因で起こる歯肉炎

- 14.2.2. 💊【ポイント2】原因となる主な薬剤

- 14.2.3. 🦷【ポイント3】症状の特徴と進行

- 14.2.4. 🩺【ポイント4】治療は歯科処置+薬剤の見直しも検討

- 14.3. 💧【唾液の減少が引き金に】ドライマウスによる歯肉炎とは?

- 14.3.1. 😮💨【ポイント1】口腔の乾燥が引き起こす歯肉炎

- 14.3.2. 🦠【ポイント2】唾液には強力な抗菌・洗浄作用がある

- 14.3.3. 📉【ポイント3】ドライマウスは加齢・薬剤・ストレスが原因に

- 14.3.4. 💡【ポイント4】対策は保湿と定期ケアの習慣化

- 15. 🧠よくある質問(Q&A)

- 15.1. 💬歯肉炎は自然に治りますか?

- 15.2. 💬何歳から歯肉炎に注意すべきですか?

- 15.3. 💬歯肉炎が子どもに与える影響は?

- 16. 🌐最新情報とエビデンス

- 16.1. 🔬日本歯周病学会やMSDマニュアルからの知見

- 16.2. 📚海外研究と歯肉炎の関係性(糖尿病・心疾患)

- 17. 📌まとめ|歯肉炎は早期発見・予防がカギ!

- 18. 江戸川区篠崎で「歯ぐきが腫れている」「歯磨きで血が出る」と感じている方はいませんか?

- 19. 【動画】自宅で実践|歯肉炎の治し方

- 20. 筆者・院長

✏️「歯みがきのときに血が出る」「歯ぐきが赤く腫れている」——そんな症状に心当たりはありませんか?それは、歯肉炎のサインかもしれません。

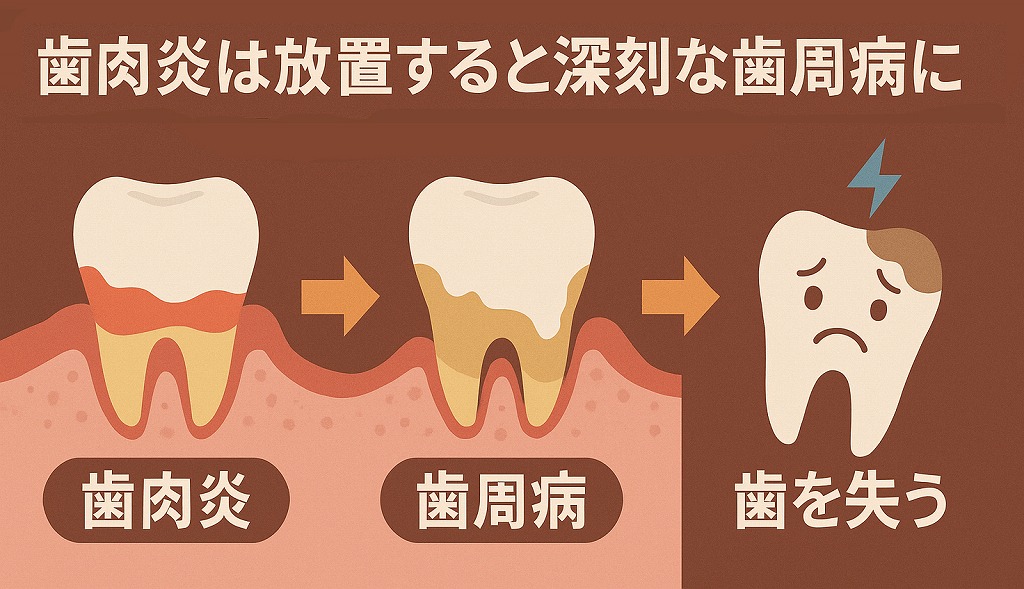

歯肉炎は、歯ぐきに炎症が起きた状態で、放っておくと歯周病へと進行し、やがて歯を失う原因にもなりかねない病気です。しかし、初期段階であれば、正しいセルフケアや歯科での治療によって改善・予防が可能です。

この記事では、歯肉炎の原因・症状・セルフチェック方法・予防法・治療法までを、最新のエビデンスをもとにわかりやすく解説します。歯ぐきの健康を守るために、今できることを一緒に確認していきましょう。

【🎬44秒】歯肉炎の初期サインとは?セルフチェックと正しいケア方法

🧪歯肉炎の基礎知識

🧬歯肉炎とは?|歯ぐきに起きる炎症性疾患

歯肉炎とは、歯ぐきに炎症が生じた状態で、主な原因は歯垢(プラーク)中の細菌です。初期段階では痛みが少なく自覚しにくいものの、放置すれば歯周病へと進行する恐れがあります。歯垢は時間とともに成熟し、好気性菌から嫌気性菌が優位な“バイオフィルム”と呼ばれる構造に変化します。このバイオフィルムが放出する毒素が、歯肉の炎症(歯肉炎)を引き起こす原因となるのです。歯ぐきの腫れや出血などの症状が現れたら、早めのケアが大切です。

🔍歯肉炎と歯周病の違い

歯肉炎は歯周病の初期段階で、炎症が歯ぐきにとどまっている状態です。一方、歯周病は進行して歯槽骨(歯を支える骨)にまで炎症が及ぶ状態を指します。歯肉炎の段階で適切なケアを行えば、歯周病への進行を防ぐことが可能です。

📊どのくらいの人が歯肉炎にかかっている?

実は日本人の約8割が、何らかの歯周疾患(歯肉炎を含む)にかかっているといわれています。特に20代後半から40代にかけて増加傾向にあり、自覚症状が乏しいことが多いため、定期検診での早期発見が重要です。

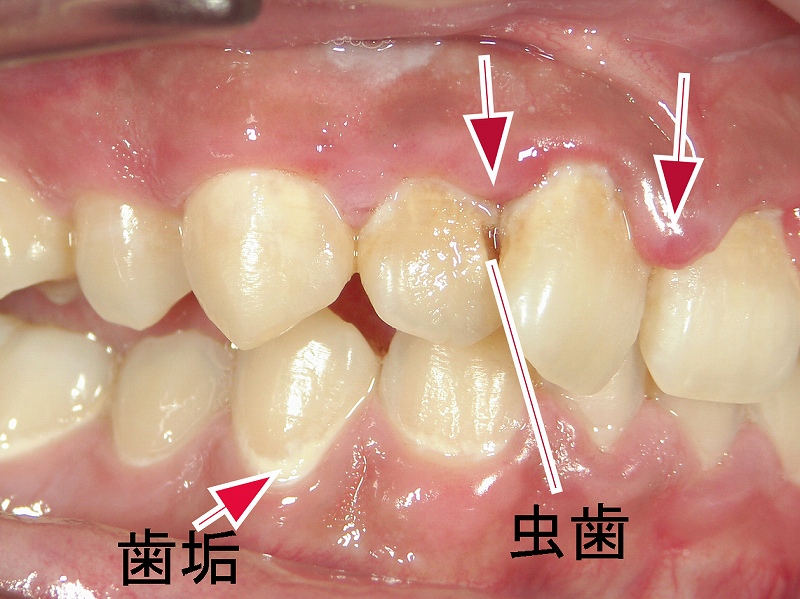

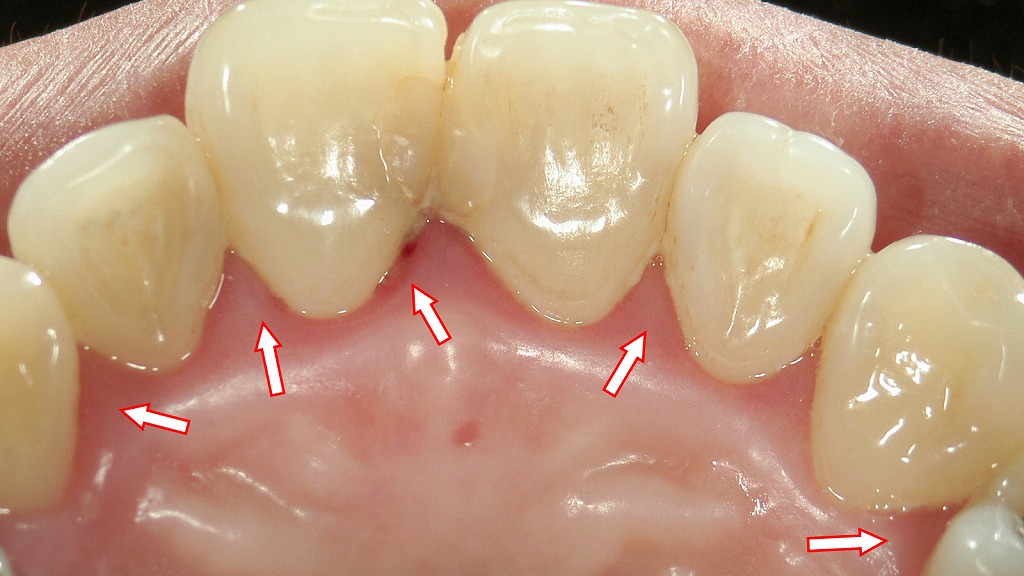

歯肉炎の症例

この画像は上顎前歯の舌側(内側)を撮影した口腔内写真です。赤い矢印の部分に注目すると、いくつかの特徴が見られます。

🔍 観察ポイント

■ 歯石・歯垢の付着

前歯の裏側(舌側)に、茶色っぽい沈着物や白っぽい膜状の汚れが確認できます。

これは、**歯垢(プラーク)や歯石(タルタル)**が蓄積したものです。

特に舌側はブラシが届きにくく、唾液腺の影響で歯石がつきやすい部位です。

■ 歯肉の発赤

矢印で示された歯ぐきのライン(歯頸部付近)は、淡い赤みを帯びて腫れぼったく見えます。

これは歯肉炎の症状と考えられ、プラークによる刺激が原因です。

■ 歯磨き不足のサイン

歯垢や歯石の付着、歯肉の炎症は、歯磨きが十分に行き届いていないサインです。

特に、歯と歯の間や歯の裏側(舌側)は磨き残しが多くなる傾向があります。

💡 対応とケアのポイント

- 歯科医院での**スケーリング(歯石除去)**が必要

- 歯ブラシに加え、タフトブラシやデンタルフロスで裏側を丁寧に清掃

- 定期的なプロフェッショナルクリーニングで再付着を防止

🦠歯肉炎の主な原因

🍬プラーク(歯垢)と細菌の影響

歯肉炎の最大の原因は、歯の表面に付着する「プラーク(歯垢)」です。これは食べかすと細菌が混ざって形成されるもので、長時間放置されると毒素を出して歯ぐきを刺激し、炎症を引き起こします。毎日の丁寧なケアで除去することが予防の第一歩です。

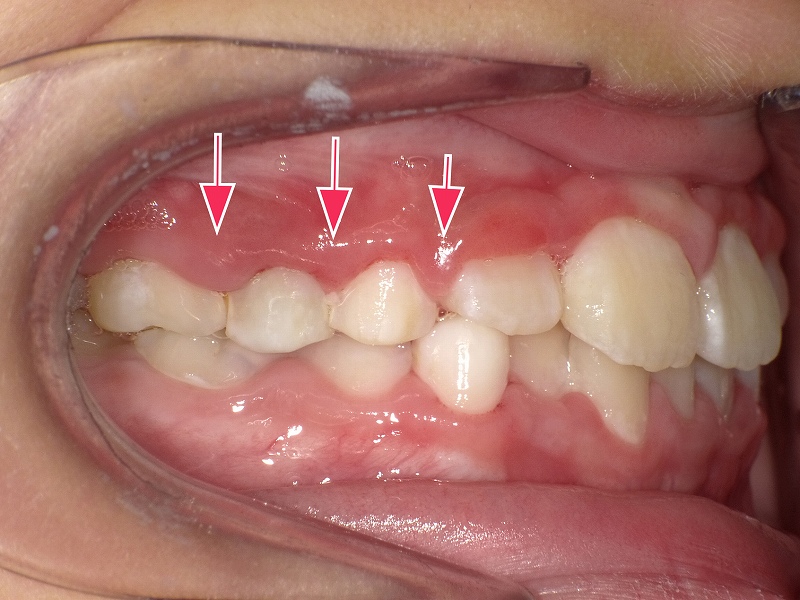

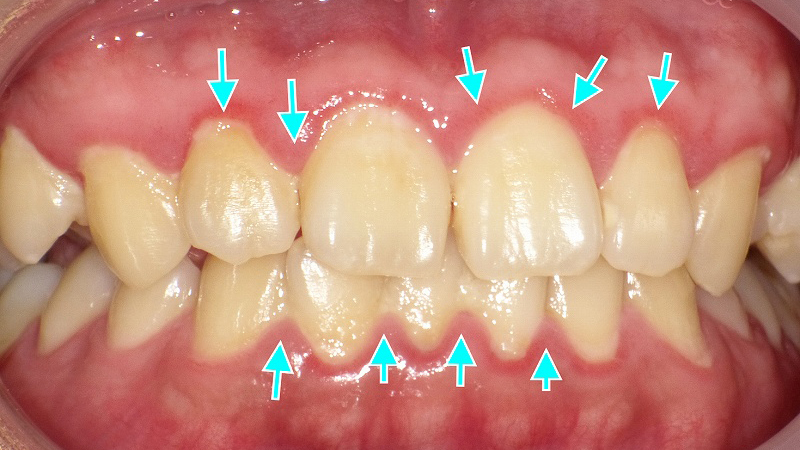

磨き残しが炎症を引き起こした症例

前歯から奥歯の歯肉にかけて赤み・腫れがみられ、歯肉炎の典型的な所見を示しています。歯と歯ぐきの境目に付着したプラーク(歯垢)が炎症の主な原因で、適切に除去されないと出血・腫脹・発赤が進行します。毎日の丁寧なブラッシングと定期的なクリーニングが、健康な歯ぐきを保つために重要です。

🪥ブラッシング不足や不適切な歯磨き法

どれだけ歯を磨いていても、磨き残しがあれば意味がありません。力が強すぎたり、歯ブラシの毛先が届いていないと、プラークはしっかり取れません。歯肉炎予防には「正しい磨き方」を知ることが何より重要です。歯科医院でのブラッシング指導もおすすめです。

🚬喫煙・ストレス・口呼吸などの生活習慣

タバコに含まれるニコチンは血流を悪くし、歯ぐきの免疫力を低下させます。また、ストレスや口呼吸も唾液の分泌を減少させ、細菌が増殖しやすい環境に。生活習慣を見直すことは、歯肉炎だけでなく全身の健康維持にもつながります。

🩺妊娠・糖尿病・ホルモンバランスの変化

女性ホルモンの変化が大きい妊娠中や思春期、更年期は、歯ぐきが炎症を起こしやすくなります。また、糖尿病は血流障害や免疫力の低下を引き起こし、歯周病リスクを高めます。持病がある方は、歯科と内科の連携も大切です。

😷歯肉炎の症状とセルフチェック

💉出血・腫れ・赤みなど初期症状

歯肉炎の代表的な初期症状には「歯ブラシ時の出血」「歯ぐきの赤み・腫れ」「違和感」などがあります。痛みが少ないため見過ごされがちですが、これは炎症のサイン。とくに出血は、歯ぐきが弱っている証拠なので、早めの対応が必要です。

🪞鏡でできる!歯ぐきの健康チェック方法

セルフチェックは、鏡の前で簡単にできます。ポイントは次の通りです:

- 歯ぐきが「赤く腫れていないか」

- 「歯の根元」にプラーク(白っぽい塊)が見えるか

- 歯磨きで「血が出る」ことがあるか

これらの症状があれば、歯肉炎の可能性が高いです。早めに歯科医院での診断を受けましょう。

📆放置した場合のリスクと進行のメカニズム

歯肉炎を放置すると、歯ぐきの炎症が深部に進行し「歯周病」へと悪化します。歯槽骨(歯を支える骨)が溶けはじめ、最終的には歯が抜けてしまうことも。初期段階であればセルフケアで改善が見込めるため、症状に気づいた時点での対処が非常に重要です。

🔍【歯磨きのセルフチェックにおすすめ】歯垢染め出し液の活用法

🪥【ポイント1】自分の歯磨きの状態は意外とわかりにくい

- 「ちゃんと磨けているつもり」でも、実際には磨き残しが多いケースが少なくありません。

- 特に奥歯の裏側や歯の間などは、目視だけではチェックが難しい場所です。

🧪【ポイント2】染め出し液で“見える化”するのが効果的

- 歯垢染め出し液を使えば、どこに磨き残しがあるのか一目瞭然になります。

- 初めて使う方には、赤や青に染まるタイプの2色染め出し液がおすすめです。

🧼【ポイント3】磨き残しを知れば、歯磨きの質が上がる

- 染め出した結果をもとに、磨き方やブラシの当て方を見直すきっかけになります。

- 正しい歯磨きを習得することで、虫歯や歯肉炎の予防効果も大きく向上します。

歯磨きのセルフチェックに歯垢染め出し液

歯垢染め出し液を楽天で見る

歯垢染め出し液をAmazonで見る

🏷️歯肉炎の原因と治療法|子どもから大人までの出血・腫れの症例集

🔸【若年者の前歯の歯肉炎について】

🦷【症状1】自然出血が見られる

- 前歯の歯ぐきから、特に何もしていなくても自然に出血が見られます。

- 出血部位は2番(側切歯)と犬歯の間が中心で、比較的多量の出血が確認されています。

🪥【症状2】歯磨き時の出血

- 歯ブラシをあてると、非常に容易に出血します。

- 少しの刺激でも出血することから、歯肉に強い炎症が起こっていると考えられます。

💡【補足】考えられる原因と対応

出血が続く場合は、早めに歯科を受診し、プロによるクリーニングやブラッシング指導を受けることが大切です。

プラークの蓄積や不十分なブラッシング、**ホルモンバランスの変化(思春期)**が原因のことも。

🔸【成人の下顎前歯に見られる歯肉炎】

🦷【症状1】下顎前歯の歯ぐきからの出血

- 下の前歯全体の歯ぐきに、軽度ながら出血が確認されています。

- 特に、歯ぐきの色調変化やわずかな腫れを伴っている可能性があります。

🔍【症状2】歯と歯の間から自然出血

- ブラッシングをしていない状態でも出血しており、これは自然出血と呼ばれます。

- 主に**歯間部(歯と歯の間)**に炎症が集中していることが考えられます。

🪥【補足】対処と予防のポイント

定期的なメンテナンスで、進行予防と再発防止が期待できます。

歯間ブラシやフロスを用いた清掃が不十分な可能性があります。

早めに歯科でのスケーリングや指導を受け、炎症を悪化させないことが大切です。

🔸【下顎第一大臼歯に見られる歯肉炎の症例】

🦷【症状1】下顎6番(第一大臼歯)からの出血

- 下顎奥歯(6番)の歯ぐきから出血が確認されています。

- 歯肉炎が大臼歯部に限定的に発症している典型的なケースです。

🦷【症状2】上顎犬歯からも顕著な出血

- 下顎だけでなく、上顎犬歯(3番)からも明らかな出血が認められます。

- 一部の部位にとどまらず、複数の部位に炎症が波及していることが考えられます。

🔍【補足】考えられる原因と必要な対応

継続的なメンテナンスと生活習慣の見直しも重要です。

奥歯や犬歯周囲は歯ブラシが届きにくく、プラークが残りやすい部位です。

正しいブラッシング指導や**歯石除去(スケーリング)**によって症状の改善が見込めます。

🔸【上顎3番~6番に顕著な出血が見られる歯肉炎の症例】

🦷【症状1】上顎犬歯から第1大臼歯にかけての出血

- **上顎3番(犬歯)〜6番(第一大臼歯)**にかけて、顕著な歯ぐきからの出血が確認されます。

- 広範囲にわたる歯肉炎の進行が疑われるケースです。

🪥【症状2】歯列不正によるブラッシング不足

- 歯並びが不正なため、歯ブラシが届きにくく、プラークが大量に残存しています。

- 清掃不良が慢性的な炎症の引き金となっていると考えられます。

😷【症状3】歯ぐきの腫れ・自然出血・仮性ポケット形成

- 歯ぐきは赤く腫れあがり、自然に出血している状態です。

- 仮性ポケットが形成されており、指で触れると歯ぐきが「ペロン」とめくれるのが特徴です。

- 炎症によって歯周組織が一時的に離開している状態であり、歯周病への進行リスクがあります。

🩺【補足】治療と予防のポイント

必要に応じて矯正相談も視野に入れましょう。

歯列不正の改善が困難な場合でも、**補助清掃具(歯間ブラシ・タフトブラシなど)**の導入でケアの質を上げることが可能です。

歯科医院でのスケーリングやPMTCの実施が重要です。

🧒【小学生に見られた歯肉炎の症例】歯ぐきの腫れと仮性ポケット形成

🪥【症状1】プラークコントロール不良による歯肉炎

- 原因は磨き残しによるプラークの蓄積です。

- 小学生の段階では自分だけでのブラッシングが不十分になりがちで、保護者による仕上げ磨きの習慣が重要です。

🦷【症状2】上顎前歯の歯ぐきが丸く腫脹

- 上顎前歯の歯間部の歯ぐきがぷっくりと丸く腫れています。

- 歯肉がめくれたように見える「仮性ポケット」が形成され、炎症性の腫れが顕著です。

🔍【症状3】歯垢の沈着と虫歯の併発

- 歯の間に目に見える歯垢が付着しており、磨き残しが明らかです。

- 同時に、**歯間部に虫歯(隣接面カリエス)**も発生しており、早期の治療と予防指導が必要です。

💡【対応策】早めの歯科受診と家庭での対策

必要に応じて保護者向けの口腔衛生指導も行うと再発防止につながります。

歯科医院でのプラーク除去・フッ素塗布・ブラッシング指導が効果的です。

家庭では仕上げ磨きの継続と、染め出し液によるセルフチェックの導入をおすすめします。

🧒【小学校低学年に見られた歯肉炎の症例】奥歯の乳歯に起こる炎症

🦷【症状1】奥歯の乳歯の歯ぐきが腫れる

- 特定の乳歯の周囲の歯ぐきがぷっくりと腫れ、**炎症(歯肉炎)**を起こしています。

- 奥歯は見えにくく、子ども自身では磨き残しやすい部位です。

😷【症状2】仮性ポケットの形成と歯ぐきのめくれ

- 歯ぐきには仮性ポケットが見られ、指で軽く触れるとめくれる状態です。

- これは前歯の症例と同様、歯周組織が一時的に腫れて浮き上がっていることを示します。

🪥【原因】明らかな歯磨き不足

- 本症例の主な原因は、歯磨き不足によるプラーク(歯垢)の蓄積です。

- 特に低学年の子どもでは磨き残しが多く、奥歯は見落とされがちです。

💡【対応策】保護者による仕上げ磨きの徹底

染め出しやデンタルノートの活用も、家庭でのケア改善に役立ちます。

仕上げ磨きの再徹底と正しいブラッシング法の指導が必要です。

歯科医院でのスケーリングや予防処置を受け、同時に虫歯の有無もチェックすることをおすすめします。

🧼歯肉炎の予防法とセルフケア

🪥正しいブラッシング法

歯肉炎を防ぐ基本は、正しい歯磨きにあります。ポイントは「力を入れすぎず」「毛先を歯と歯ぐきの境目にあてる」こと。1日2〜3回、時間をかけて磨くことが理想です。YouTubeなどの歯科監修動画やイラスト付きの説明も活用すると、より効果的に習得できます。

🧵デンタルフロスや歯間ブラシの使い方

歯ブラシだけでは落としきれない歯と歯の間の汚れには、デンタルフロスや歯間ブラシが必須です。フロスは歯ぐきに沿わせて上下にやさしく動かし、歯間ブラシは隙間に合わせたサイズを使いましょう。毎日の習慣にすることで、プラークの蓄積を防げます。

🧴洗口液・歯周病対策歯磨き粉の活用

殺菌成分を含む洗口液や歯周病予防に特化した歯磨き粉も、歯肉炎予防の強い味方です。特に、抗炎症成分(CPC・IPMPなど)が配合されたものを選ぶと効果的。ブラッシング後や寝る前の使用がおすすめです。市販品と歯科専売品をうまく使い分けましょう。

🍽️食生活とビタミンCの関係

ビタミンCは、歯ぐきのコラーゲン生成を助け、炎症を抑える働きがあります。野菜や果物を積極的に摂ることで、口腔内の健康維持に繋がります。砂糖を多く含むお菓子やジュースはプラークを増やす原因になるため、控えめに。食後の口腔ケアも忘れずに。

🦷【セルフケアで治せる?】歯肉炎と歯周病の違いと見分け方

✅【ポイント1】歯肉炎はセルフケアで治せることが多い

- 歯肉炎(初期の歯ぐきの炎症)であれば、正しいブラッシングやフロスなどのセルフケアで改善可能です。

- 腫れや出血が見られても、歯周組織が破壊されていない段階なら、自宅でのケアで治癒が期待できます。

⚠️【ポイント2】歯周病になると自己治療は不可能

- 一方、**歯周病(歯槽骨の破壊を伴う状態)**まで進行すると、

自分で治すことは不可能です。歯科での専門的な治療が必要になります。

❓【ポイント3】歯肉炎と歯周病の見分けは難しい

- 最大の問題は、自分では歯肉炎と歯周病の区別ができないという点です。

- 痛みが少ないまま進行することも多く、自覚症状だけでは判断がつきません。

🦷【ポイント4】歯科医院での診断方法

- 歯科では以下の方法で歯肉炎と歯周病を正確に診断します:

- 歯周ポケットの深さ測定

- 出血の有無の確認

- レントゲンによる歯槽骨の破壊レベルの確認

📋【ポイント5】診断に基づいた治療計画が立てられる

- これらの診断結果をもとに、**患者ごとの状態に応じた治療計画(歯周治療プラン)**が立案されます。

- 早期の受診が、歯を守る最大のポイントになります。

⏱️【10日間チャレンジ】歯肉炎を自宅で治すための実践ガイド

🪥【ポイント1】歯肉炎ならセルフケアで治る可能性がある

- 歯肉炎の多くは**不潔性歯肉炎(磨き残しが原因)**であり、

正しいブラッシングを10日間継続することで改善が期待できます。 - 通院前にできる対策として、セルフケアの強化は有効な手段です。

📅【ポイント2】10日間続けて改善しない場合は歯科へ

- 約10日間ブラッシングを徹底しても改善が見られない場合は、

歯周病に進行している可能性もあるため歯科医院での診察が必要です。 - 自己判断に頼りすぎず、症状が続くなら専門家の診断を仰ぎましょう。

🧪【ポイント3】磨けているかの確認には“染め出し液”を活用

- ブラッシングがしっかりできていないと、いくら日数をかけても効果は出ません。

- 歯垢染め出し液を使えば、磨き残しのチェックが簡単に可視化できます。

- 毎日、または数日に1回染め出しチェックを行い、歯磨きの精度を高めましょう。

歯垢染め出し液を楽天で見る

歯垢染め出し液をAmazonで見る

⏱️【セルフケアで改善】歯肉炎が治るまでの期間について

🦷【ポイント1】不潔性歯肉炎はセルフケアで治る

- 多くの歯肉炎は不潔性歯肉炎と呼ばれ、磨き残しによる歯垢(プラーク)が主な原因です。

- このタイプの歯肉炎であれば、適切なブラッシングによるプラークコントロールだけでも改善が期待できます。

🪥【ポイント2】数日で炎症が落ち着く

- 正しいセルフケアを継続すれば、数日以内に歯ぐきの赤みや出血が軽減されます。

- 腫れも次第に引いていき、改善の兆しが見えてきます。

📆【ポイント3】完治までの目安は“最長でも10日間”

- 炎症や腫れが完全におさまるまでにかかる期間は、最長でも約10日間とされています。

- この期間、1日2〜3回の丁寧な歯磨きとフロス使用を続けることが重要です。

🏥【歯肉炎の種類によっては】歯科医院での治療が必要なケース

🔍【ポイント1】すべての歯肉炎がセルフケアで治るとは限らない

- 歯肉炎には原因や状態によってさまざまなタイプがあります。

- 不潔性歯肉炎・萌出性歯肉炎・思春期性歯肉炎などはセルフケアで改善することもありますが、

それ以外の歯肉炎では歯科での治療が必要になる場合があります。

🦷【ポイント2】歯石がある場合は必ず歯科で除去が必要

- 歯石はセルフケアでは取れないため、歯科医院での専用機器による除去が不可欠です。

- 歯石がある限り、いくら丁寧に磨いても歯肉炎は治りにくい状態が続きます。

🧼【ポイント3】PMTCやエアフローなどの専門的クリーニングも有効

- **PMTC(プロによる歯面清掃)やエアフロー(微粒子で汚れを吹き飛ばす処置)**は、

自宅では届かない汚れを除去し、炎症の早期改善に非常に効果的です。 - 歯肉炎の予防・再発防止のためにも、定期的なメンテナンス通院が推奨されます。

🏥歯肉炎の治療方法

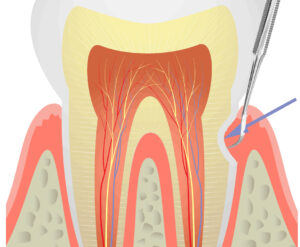

🧑⚕️歯科でのプロフェッショナルクリーニング(PMTC)

PMTCとは、歯科衛生士による専門的な歯のクリーニングのことです。歯磨きでは落とせないバイオフィルムや歯石を、専用の器具で徹底的に除去します。歯ぐきの炎症を抑え、口臭予防や再発防止にもつながります。定期的な受診が効果的です。

🪛スケーリング・ルートプレーニング(SRP)の解説

スケーリングは歯石の除去、ルートプレーニングは歯の根の表面を滑らかにして細菌の再付着を防ぐ治療です。歯周ポケットの中まで清掃し、炎症の原因を根本から取り除きます。歯肉炎が進行している場合に行われる基本的かつ重要な処置です。

💊抗菌剤・薬用洗口液の使用

歯科治療に加え、抗菌作用のある薬用洗口液や抗菌薬(必要に応じて内服薬)を併用することがあります。細菌の増殖を抑えることで、症状の改善を早める効果が期待できます。ただし、自己判断での使用は避け、歯科医の指導に従いましょう。

⏱️治療にかかる期間と通院頻度

歯肉炎の治療期間は症状の程度によって異なりますが、軽度であれば1〜2回の通院で改善することがほとんどです。中等度以上の場合は、複数回の治療と数ヶ月単位の経過観察が必要になります。再発防止のためにも、3ヶ月ごとの定期検診がおすすめです。

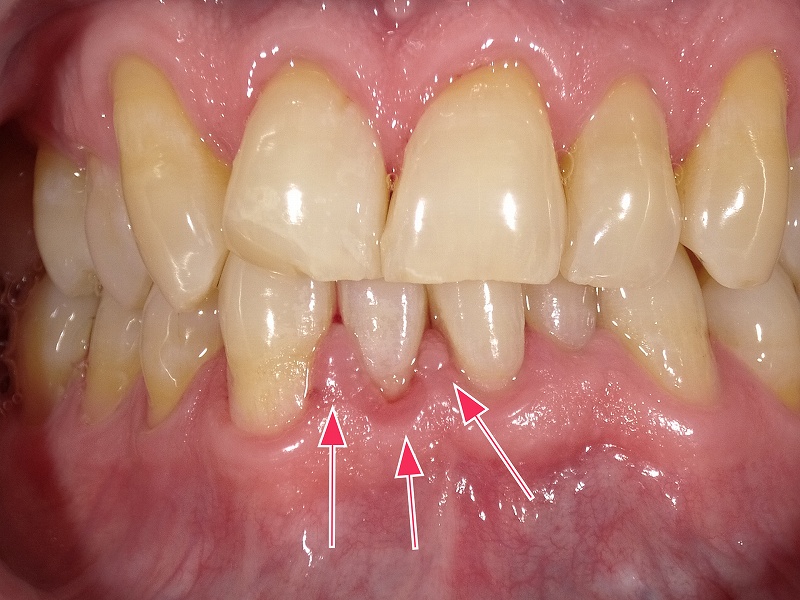

🦷【成人の下顎前歯における歯肉炎の術前・術後比較】

🩺【術前の状態】歯肉炎が見られる下顎前歯の症例

- 下顎前歯の歯ぐきがわずかに腫れており、軽度の出血も認められます。

- 特に**歯間乳頭部(歯の間の歯ぐき)**は丸く腫れており、炎症による腫脹の典型的な所見です。

- この段階では、歯垢や歯石の蓄積による慢性的な刺激が原因と考えられます。

🧼【術後の状態】歯肉炎治療後の改善した歯ぐき

- 歯石除去・歯面清掃(PMTC)・歯磨き指導を実施後、歯ぐきの状態が明らかに改善。

- 腫れは引き、出血もなくなり、歯ぐきは健康的なピンク色を取り戻しています。

- 歯肉は引き締まり、仮性ポケットも改善傾向にあります。

- なお、完治にはさらに時間が必要であり、今後も定期的なメンテナンスとセルフケアの継続が重要です。

💊【市販薬で治る?】歯肉炎・歯周病と市販薬の正しい知識

🏪【ポイント1】市販薬にも“歯周病用”とうたう製品がある

- 歯肉炎・歯周病に効果があると表示された第3類医薬品の市販薬が薬局などで多く販売されています。

- それらには、主に以下の2つの作用成分が配合されています:

- 殺菌成分:ヒノキチオール、CPC(セチルピリジニウム塩化物)など

- 組織修復・抗炎症成分:グリチルレチン酸二カリウム、アラントイン、ビタミンEなど

⚠️【ポイント2】歯科では基本的に薬による治療は行わない

- 歯科医院での歯肉炎・歯周病治療は、機械的な歯石除去・プラーク除去が基本です。

- 治療薬が存在しないため、市販薬の塗布だけで根本的に治すことはできません。

📉【ポイント3】“効いた気がする”のは歯磨きの効果

- 「薬を塗ったら治った」と感じる場合もありますが、それは薬の効果ではなく歯磨きによるプラーク除去の結果であることがほとんどです。

- 薬を使うことで歯磨きに意識が向き、清掃状態が良くなったことが改善につながっている可能性が高いです。

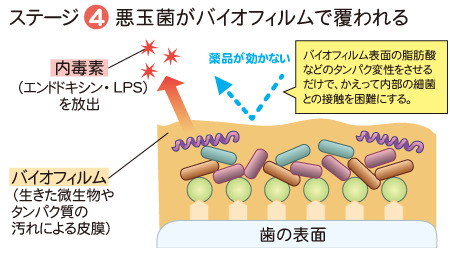

🧱【ポイント4】市販薬が効かない最大の理由=バイオフィルム

- 歯周病菌は**バイオフィルム(細菌の防御膜)**の中に守られて存在しており、

この膜を破壊しないと薬は効果を発揮できません。 - 歯科では、エアフローなどの機器でバイオフィルムを破壊し、初めて薬の効果を引き出す環境を整えます。

💸【ポイント5】市販薬にお金をかけるより歯医者へ

- 高額な市販薬を買い続けるよりも、歯科での定期的なクリーニングの方が圧倒的に効果的です。

- 「最強の市販薬」を探し続けるより、正しいケアとプロのサポートを受けることが最善の道です。

歯医者の処方薬・抗生物質で歯肉炎は治るのか?

💊【歯周病に使われる?】抗生物質の役割と注意点

🦠【ポイント1】中等度以上の歯周病に抗生物質が有効なケースも

- 中等度〜重度の歯周病に対しては、抗生剤(例:ジスロマック)の術前投与で良好な結果が報告されています。

- 一部の症例では、1回のジスロマック投与で歯周病菌が10年以上検出されなかったというデータもあります。

⚠️【ポイント2】ジスロマックは保険適用外の治療

- ジスロマックの術前投与は現在の保険制度では適用外です。

- 適正な歯周治療(スケーリング・ルートプレーニング等)と組み合わせることで効果を発揮します。

🚫【ポイント3】軽度の歯肉炎では抗生物質は使われない

- 歯肉炎程度の症状に対しては、抗生物質の投与は行いません。

- 歯肉炎の診断名では、保険診療での抗生剤処方は認められていません。

📋【ポイント4】抗生物質治療は例外的で慎重に適用される

基本は機械的な歯石除去を中心とした歯周治療が優先されます。

抗生物質は細菌の薬剤耐性や副作用のリスクもあるため、誰にでも使える治療法ではありません。

🧪【バイオフィルムに効く!?】次亜塩素酸水「ポイックウォーター」とは

🦠【ポイント1】市販のうがい薬や歯磨き粉ではバイオフィルムに効果なし

- 一度形成されたバイオフィルム(細菌の防御膜)は、

市販のうがい薬や歯磨き粉ではほとんど効果が期待できません。 - なぜなら、細菌がバイオフィルム内で守られているため、有効成分が届きにくいのです。

❌【ポイント2】市販薬・歯磨き粉の効果には限界がある

- 歯周病(歯肉炎含む)に対して、実際に効果がある市販薬はほぼ存在しないといってよいでしょう。

- 特に歯磨き粉に含まれる成分では、バイオフィルムの破壊までは期待できません。

💧【ポイント3】おすすめは次亜塩素酸水の「ポイックウォーター」

- ポイックウォーターは、バイオフィルムの破壊を最優先に設計された次亜塩素酸水です。

- バイオフィルムを崩した後に殺菌効果が発揮される構造になっており、

通常のうがい薬とはまったく異なる作用メカニズムを持ちます。

🪥【ポイント4】ポイックウォーターは補助的なケア製品

正しく使用すれば、セルフケアの質を大きく高める補助アイテムとして非常に有効です。

ただし、ポイックウォーターだけで歯肉炎が治るわけではありません。

日々の丁寧なブラッシングとの併用が不可欠です。

こんなにある!年齢・原因別で見る歯肉炎の種類と対策ガイド

🌡️【発熱に伴う歯ぐきの異常】子どもに見られる高熱後の急性歯肉炎

🧒【ポイント1】子どもは高熱とともに歯肉炎を起こすことがある

- 子どもは大人よりも発熱しやすく、その際に一時的な急性歯肉炎を発症することがあります。

- 歯ぐきが腫れたり、赤くなったりするのが特徴です。

🦠【ポイント2】原因はウイルスや細菌感染が多い

- 発熱の原因ははっきりしないこともありますが、ウイルス性が多いとされています。

- 中には細菌感染によるものもあり、全身症状の一部として歯肉にも影響が出るケースです。

✅【ポイント3】熱が下がると自然に改善することが多い

- 発熱が治まり、体調が安定すると歯肉炎の症状も次第に軽快します。

- 特に治療をしなくても自然に治ることが多いですが、症状が続く場合は歯科での確認が必要です。

🌱【歯が生える時に起こる】萌出性歯肉炎の特徴と対応法

🦷【ポイント1】歯の萌出に伴って起こる歯ぐきの炎症

- 乳歯・第一大臼歯・親知らずなどの歯が生え始めるタイミングで歯ぐきに炎症が起こることがあります。

- これを萌出性歯肉炎と呼び、特に子どもや10代、親知らずが生える20代に多く見られます。

🦠【ポイント2】原因はプラークの蓄積=不潔性

- 歯ぐきと萌出中の歯とのすき間(萌出窩)にプラーク(歯垢)が溜まることで炎症が起こります。

- 原因は**不十分な清掃(不潔性)**であり、歯磨きによるプラーク除去が重要です。

🪥【ポイント3】丁寧な歯磨きで改善が可能

- 萌出性歯肉炎は、正しいブラッシングを行えば改善します。

- 特に歯が半分出ている状態は汚れが溜まりやすいため、意識的なケアが必要です。

⏳【ポイント4】歯が完全に萌出すれば自然に治ることが多い

- 歯の萌出が完了すれば、自然と炎症が治まるケースが一般的です。

- ただし、痛みや腫れが強い場合は歯科医院でのチェックが安心です。

👦【成長期に起こる】思春期性歯肉炎とは?

🧒【ポイント1】小学生〜中学生に多く見られる歯肉炎

- 思春期性歯肉炎は、小学生の高学年から中学生にかけての子どもによく見られる歯肉炎です。

- 年齢とともに体にさまざまな変化が起こる成長期特有の症状のひとつです。

🔄【ポイント2】ホルモンの変化が主な原因

- 思春期には性ホルモンの分泌が急激に増加するため、歯ぐきの組織が炎症を起こしやすくなります。

- 男女ともに起こる可能性があり、ホルモンバランスの影響を受けやすい部位が歯ぐきです。

🪥【ポイント3】清掃状態が良くても発症することがある

- 思春期性歯肉炎は、丁寧に歯を磨いていても発症することがあるのが特徴です。

- そのため、日々のブラッシングだけでなく、歯科医院での定期的なチェックと指導が大切です。

💡【ポイント4】対応のポイントは「継続した口腔管理」

- 発症しても多くの場合、成長が落ち着けば自然に改善していきます。

- ただし、進行を防ぐためには高い清掃レベルの維持と定期的な予防処置が重要です。

🧬【要注意】若年性歯周炎(侵襲性歯周炎)とは?

👦【ポイント1】若い世代で発症する特殊な歯周炎

- 若年性歯周炎(侵襲性歯周炎)は、小学生・中学生・高校生などの若年層で発症する歯周病です。

- 通常の歯周病とは異なり、若くても歯周組織が急速に破壊されるのが特徴です。

🦠【ポイント2】プラークや歯石が少なくても進行が早い

- 一般的な歯周病と違い、歯垢や歯石の沈着が少ないにもかかわらず進行します。

- 進行スピードが非常に速いため、「侵襲性歯周炎」とも呼ばれます。

🧬【ポイント3】遺伝や免疫機能の影響が関係

- 白血球の機能低下など、遺伝的な要因が関係しているとされています。

- また、**より攻撃性の高い歯周病菌(例:Aggregatibacter actinomycetemcomitans)**が関与していることもあります。

🔍【ポイント4】切歯や大臼歯に限定して発症することが多い

- 特に前歯(切歯)や奥歯(大臼歯)に限局して進行するケースが多く見られます。

- 症状が出にくいこともあり、学校健診などでは見逃されがちです。

😮💨【呼吸が原因!?】口呼吸によって起こる歯肉炎とは?

🦷【ポイント1】口呼吸は歯ぐきを乾燥させ炎症を起こしやすくする

- アデノイド肥大や鼻炎などが原因で鼻呼吸ができなくなると、自然と口呼吸になりやすくなります。

- 口呼吸をしていると、唾液による自浄作用が低下し、歯ぐきが乾燥して**炎症(歯肉炎)**が起きやすくなります。

🧒【ポイント2】小学生に多い口呼吸由来の歯肉炎

- アデノイドや慢性鼻炎は小児期に多く見られる疾患であり、口呼吸の主な原因となります。

- その結果、小学生の歯ぐきに特有の歯肉炎が発症するケースがよく見られます。

😴【ポイント3】成人では夜間の口呼吸が要注意

- 成人では、肥満や睡眠時無呼吸症候群などが原因で、就寝中に口呼吸が習慣化することがあります。

- 特に夜間の乾燥状態が長時間続くと、歯肉に慢性的な炎症が生じる可能性があります。

💡【ポイント4】予防には原因へのアプローチが重要

- 原因となる鼻づまりや睡眠障害の治療を行うことで、口呼吸を改善し、歯肉炎の予防につながります。

- 併せて、定期的な歯科受診と正しいブラッシングで、炎症の早期発見・対処が可能です。

こんな原因も!? 妊娠・薬・ドライマウスによる歯肉炎の特徴と対策

🤰【妊婦さんに多い】妊娠性歯肉炎とは?

🦷【ポイント1】妊娠中は歯肉炎になりやすい

- 妊娠中はホルモンの影響により、通常なら問題ないレベルの磨き残しでも炎症が起こりやすくなります。

- 歯周病菌の増殖が活発になりやすく、**妊娠特有の歯肉炎「妊娠性歯肉炎」**を引き起こすことがあります。

🦠【ポイント2】ホルモン変化と免疫低下が関与

- エストロゲンやプロゲステロンなどの女性ホルモンの変動が、歯肉組織の炎症反応を高めます。

- 妊娠中は免疫力も低下するため、細菌への抵抗力が弱まり、歯ぐきが炎症を起こしやすい状態になります。

⚠️【ポイント3】妊娠性歯肉炎は早産・低体重児のリスクにも

- 歯肉炎が重症化すると、早産や低体重児出産のリスクが7倍以上になるとの研究報告があります。

- そのため、妊娠中の口腔ケアはお腹の赤ちゃんの健康にも直結する大切な習慣です。

🪥【ポイント4】妊婦向けのやさしい口腔ケアを心がけて

- 歯ぐきが敏感になるため、やわらかめの歯ブラシで優しくケアすることが推奨されます。

- 定期的な歯科健診と、必要に応じたプロフェッショナルケアで、妊娠中も安心して過ごせます。

💊【薬の副作用で歯ぐきが腫れる?】増殖性歯肉炎の特徴と対応

🧬【ポイント1】薬が原因で起こる歯肉炎

- 増殖性歯肉炎は、薬剤の副作用によって引き起こされる歯ぐきの腫れです。

- 「薬剤性歯肉増殖症」とも呼ばれ、歯肉炎と同時に歯ぐきの繊維性増殖が見られます。

💊【ポイント2】原因となる主な薬剤

- 主な原因薬は以下の通りです:

- 抗てんかん薬:ジフェニルヒダントイン(フェニトイン)

- 高血圧薬:カルシウム拮抗薬(ニフェジピン/商品名:アダラートなど)

- これらの薬を長期服用している方に発症リスクがあります。

🦷【ポイント3】症状の特徴と進行

- 歯ぐきが赤く炎症を起こしながら厚くふくらむように増殖します。

- とくに前歯部の歯間乳頭部から腫れてくるのが特徴です。

- プラークが加わると炎症が悪化し、見た目や清掃性にも大きな影響を与えます。

🩺【ポイント4】治療は歯科処置+薬剤の見直しも検討

- 重度の場合は、**歯肉切除術(歯肉整形)**が必要になります。

- 同時に、主治医と連携し、薬剤の変更を検討することも重要です。

- 早期対応のためにも、薬を服用中の方は定期的な歯科健診が推奨されます。

💧【唾液の減少が引き金に】ドライマウスによる歯肉炎とは?

😮💨【ポイント1】口腔の乾燥が引き起こす歯肉炎

- **ドライマウス(口腔乾燥症)**とは、唾液の分泌量が低下する状態を指します。

- 唾液が減ると、口腔内の自浄作用が失われ、細菌が繁殖しやすくなるため、歯肉炎のリスクが高まります。

🦠【ポイント2】唾液には強力な抗菌・洗浄作用がある

- 唾液は、**口の中の汚れを洗い流す「自浄作用」**に加え、

リゾチーム・ラクトフェリンなどの抗菌成分によって、細菌の繁殖を抑えています。 - これが減少すると、歯周病菌がコントロールできず、炎症(歯肉炎)を起こしやすくなります。

📉【ポイント3】ドライマウスは加齢・薬剤・ストレスが原因に

- ドライマウスの原因には、加齢・多くの内服薬・ストレス・シェーグレン症候群などが関与しています。

- 特に中高年層や複数の薬を服用している方は、注意が必要です。

💡【ポイント4】対策は保湿と定期ケアの習慣化

- こまめな水分補給や唾液腺マッサージ、口腔保湿ジェルの使用が効果的です。

- 歯科医院での定期的なクリーニングとチェックも、進行の予防に有効です。

🧠よくある質問(Q&A)

💬歯肉炎は自然に治りますか?

ごく軽度の歯肉炎であれば、正しい歯磨きやフロスなどのセルフケアを徹底することで改善することもあります。しかし、放置すると歯周病に進行してしまうリスクが高いため、自己判断せずに早めに歯科を受診することをおすすめします。

💬何歳から歯肉炎に注意すべきですか?

歯肉炎は10代から発症する可能性があり、特にホルモンバランスが変化する思春期に増加します。実際、小中学生の約4割以上に歯肉炎の兆候があるともいわれており、子どものうちから正しい口腔ケア習慣を身につけることが重要です。

💬歯肉炎が子どもに与える影響は?

歯肉炎が長引くと、永久歯の生え変わりや歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。また、歯ぐきの痛みや出血によって歯磨きを嫌がるようになると、むし歯や歯周病のリスクも高まります。小児歯科での早期チェックと予防指導が効果的です。

🌐最新情報とエビデンス

🔬日本歯周病学会やMSDマニュアルからの知見

歯肉炎は、歯周疾患の初期段階であり、歯ぐきの炎症、出血、腫れなどの症状が特徴です。MSDマニュアルによると、歯肉炎の診断は視診に基づき、治療には専門的な歯のクリーニングと家庭での口腔衛生の強化が含まれます。進行した場合には、抗生物質や外科的処置が必要となることもあります 。

📚海外研究と歯肉炎の関係性(糖尿病・心疾患)

近年の研究では、歯周病(歯肉炎を含む)と全身疾患との関連性が注目されています。特に、糖尿病患者は歯周病にかかりやすく、逆に歯周病の治療が血糖コントロールを改善する可能性が示されています 。また、歯周病は心血管疾患のリスク因子ともされており、慢性的な炎症が動脈硬化や心筋梗塞の発症に関与する可能性があると報告されています 。

このように、歯肉炎は口腔内の問題にとどまらず、全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。日々の口腔ケアと定期的な歯科検診を通じて、早期発見・予防に努めましょう。

📌まとめ|歯肉炎は早期発見・予防がカギ!

歯肉炎は、痛みが少なくても放置すれば歯周病へと進行し、最終的には歯を失うリスクすらあります。しかし、日々の丁寧なブラッシングやフロスの活用、定期的な歯科検診で、十分に予防・改善が可能な疾患です。

特に出血や腫れといった初期サインを見逃さず、早期に対処することが重要です。さらに、歯肉炎は糖尿病や心臓病など全身の健康にも関係することがわかってきています。

**「気になったら、すぐ歯医者へ」**を合言葉に、口元から健康な毎日を守りましょう✨

江戸川区篠崎で「歯ぐきが腫れている」「歯磨きで血が出る」と感じている方はいませんか?

その症状、歯肉炎のサインかもしれません。歯肉炎は、早期に対処すれば改善できる一方、放置すると歯周病へと進行し、大切な歯を失う原因にもなります。

当院では、丁寧なカウンセリングと最新の歯周検査機器を用いて、早期発見・やさしい治療を行っています。

「まだ歯医者に行くほどじゃない」と思っていても、お口の中の小さな変化が健康への第一歩です。気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

江戸川区篠崎の皆さまの歯と歯ぐきの健康を、私たちが全力でサポートします!

【動画】自宅で実践|歯肉炎の治し方

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。