- 1. 📘【はじめに】痛みを抑えた口腔外科手術

- 1.1. ┗🦷当院の歯科口腔外科の特長

- 1.1.1. ✅ 痛みを抑えた口腔外科手術を心がけています

- 1.1.2. ✅ 対応できる歯科口腔外科処置の一例

- 1.1.3. ✅ 必要に応じて大学病院へのご紹介も可能です

- 1.1.4. ✅「大学病院はちょっと不安…」という方へ

- 1.2. ┗ 🦷💉痛みを抑える歯科麻酔—効かない時の対応と最新技術

- 1.2.1. 🔶下顎奥歯の麻酔が効きずらい理由

- 1.2.2. 🔶下顎奥歯の浸潤麻酔が効かない時の対策

- 1.3. ┗ 🦷💉歯医者の注射の痛みをほぼゼロにする方法

- 2. 🦷【第1章】口腔外科ってなに?

- 2.1. ┗ 📌 一般歯科との違いとは?

- 2.2. ┗ 📌 対象となる部位と症状

- 3. 🩺【第2章】口腔外科で診てもらえる代表的な症状と病気

- 3.1. ┗ ✅ 親知らず(埋伏歯・難抜歯)

- 3.1.1. 抜歯が全てではない—親知らず治療の多様な選択肢

- 3.2. ┗ ✅ 正中過剰歯の早期抜歯

- 3.2.1. 🔶過剰歯の抜歯

- 3.3. ┗ ✅ 顎関節症とその治療法

- 3.3.1. 🔶顎関節症治療の新常識—手術やスプリント療法からTCH改善へ

- 3.4. ┗ ✅ 口腔内のできもの(粘膜疾患・腫瘍)

- 3.4.1. 🔶粘液嚢胞の特徴と治療方法—早期発見と摘出手術の流れ

- 3.4.1.1. 粘液嚢胞の見た目と症状など

- 3.4.2. 🔶粘液嚢胞摘出手術

- 3.5. ┗ ✅ 顎変形症と外科矯正の違い

- 3.6. ┗ ✅ 顎顔面の外傷(骨折・裂傷など)

- 3.6.1. 🔶歯をぶつけて変色するまでの期間

- 3.6.2. 🔶歯の完全脱臼と亜脱臼の治療

- 3.6.2.1. 完全脱臼した歯の応急処置

- 3.7. ┗ ✅ 顎骨腫瘍・嚢胞とは?

- 3.7.1. 🔶根管治療後に歯根嚢胞ができる理由—成功率とその限界

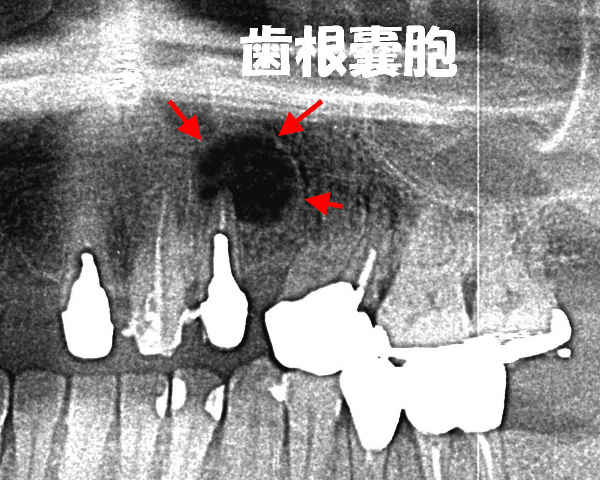

- 3.7.2. 🔶歯根嚢胞のX線画像

- 3.7.3. 🔶歯根嚢胞が根管治療で治癒した症例

- 3.8. ┗ ✅ 歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術

- 3.8.1. 手術の流れ

- 3.9. ┗ ✅ 薬剤性顎骨壊死(MRONJ)に注意!

- 3.10. ┗ ✅ 口腔がんと早期発見の重要性

- 3.10.1. 🔶江戸川区で無料口腔がん検診—認定医による安心の診断

- 3.10.1.1. 江戸川区口腔がん検診【無料】受診方法

- 3.10.1.2. 受診方法

- 3.10.2. 🔶口内炎と舌癌の見分け方

- 3.10.3. 🔶初期舌癌の見た目や症状・特徴

- 3.10.4. 🔶前癌病変の紅板症、白板症、扁平苔癬

- 3.10.5. 🔶白板症の見た目

- 3.10.6. 🔶扁平苔癬の見た目

- 3.11. ┗ ✅ 舌痛症の治療

- 3.11.1. 🔶口腔カンジダ症が原因の舌痛症

- 3.11.2. 🔶舌痛症の治し方

- 3.12. ┗ ✅ ドライマウスの治療

- 3.12.1. 🔶唾液腺障害が原因のドライマウス

- 3.12.2. 🔶唾液腺は正常でも起こるドライマウス

- 3.12.3. 🔶口の乾き対策

- 3.13. ┗ ✅ 摂食・嚥下障害の診療にも対応

- 4. 🧪【第3章】診療の流れと検査内容

- 4.1. ┗ 🗓️ 受診から治療までの一般的な流れ

- 4.2. ┗ 🖼️ 画像検査(CT・MRI・レントゲン)の役割

- 4.3. ┗ 🗣️ 術前説明とインフォームドコンセントとは?

- 4.4. ┗ 💉 静脈内鎮静法や全身麻酔の使用場面

- 5. 💰【第4章】治療費・保険のしくみ

- 5.1. ┗ 💡 保険適用になる処置とは?

- 5.2. ┗ 💸 自費になるケース(例:インプラント)

- 5.3. ┗ 🧾 医療費控除の対象になるかチェック!

- 6. ⚠️【第5章】受診前に知っておきたいポイント

- 6.1. ┗ 📝 紹介状が必要なケースとは?

- 6.2. ┗ 🏥 他の診療科と迷ったら?(耳鼻科・形成外科との違い)

- 6.3. ┗ 🛌 術後の生活と注意事項まとめ

- 6.3.1. ✅ 術後のセルフケア

- 6.3.2. ✅ 腫れ・出血への対応

- 7. 🏥【第6章】当院の口腔外科の特長

- 7.1. ┗ 👨⚕️ 経験豊富な専門医による診療

- 7.2. ┗ 🔄 術後フォローアップの充実

- 8. ❓【第7章】よくあるご質問(FAQ)

- 8.1. ┗ 親知らずは全部抜くべき?

- 8.2. ┗ 手術後はどのくらい腫れますか?

- 8.3. ┗ 入院が必要なケースはありますか?

- 8.4. ┗ 他院で断られたけど受けられる?

- 8.5. ┗ インプラントは口腔外科で可能?

- 9. 📝【まとめ】

- 10. 江戸川区篠崎で口腔外科の専門的な治療をお探しの方へ

- 11. 歯科口腔外科記事一覧

- 12. 【動画】親知らずがドライソケットに!

- 13. 筆者・院長

📘【はじめに】痛みを抑えた口腔外科手術

┗🦷当院の歯科口腔外科の特長

✅ 痛みを抑えた口腔外科手術を心がけています

当院では、できるだけ痛みを抑えた歯科口腔外科手術を目指しています。

そのために、歯科麻酔のかけ方にも細やかな工夫を施し、患者さまが安心して治療を受けられるよう配慮しています。

✅ 対応できる歯科口腔外科処置の一例

当院では、以下のような幅広い口腔外科疾患・処置に対応しています:

- 口腔がん検診

- 粘液嚢胞摘出術

- 歯根嚢胞摘出術

- 歯根端切除術

- 歯茎再生治療(歯肉退縮への対応)

- 埋伏歯の抜歯(歯ぐきや骨に埋まった歯)

- 完全に埋没した横向きの親知らずの抜歯

- 脱臼歯の整復・固定

- 舌痛症(舌のヒリヒリや違和感)

- ドライマウス(口腔乾燥症)

- 口腔カンジダ症(白い苔のような症状)

✅ 必要に応じて大学病院へのご紹介も可能です

万が一、口腔がんの疑いがある場合や、全身麻酔が必要な広範囲の手術が必要と判断された場合には、

東京歯科大学市川総合病院または東京医科歯科大学などの高次医療機関へ速やかにご紹介いたします。

✅「大学病院はちょっと不安…」という方へ

「口の中に違和感があるけど、いきなり大学病院に行くのはためらう…」という方も、

まずは当院にご相談ください。初期診断から適切な治療・ご紹介まで丁寧に対応いたします。

┗ 🦷💉痛みを抑える歯科麻酔—効かない時の対応と最新技術

当院で可能な限り痛みの少ない外科治療にこだわっています。詳細は下記をご欄下さい。

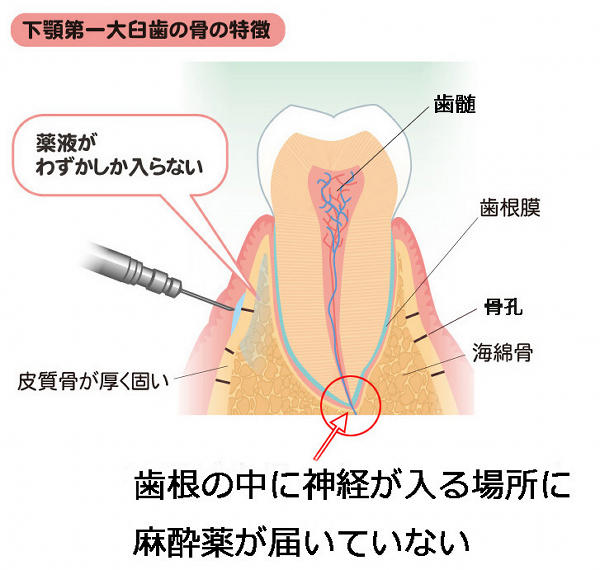

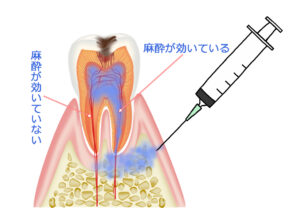

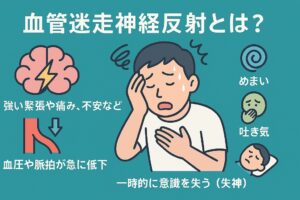

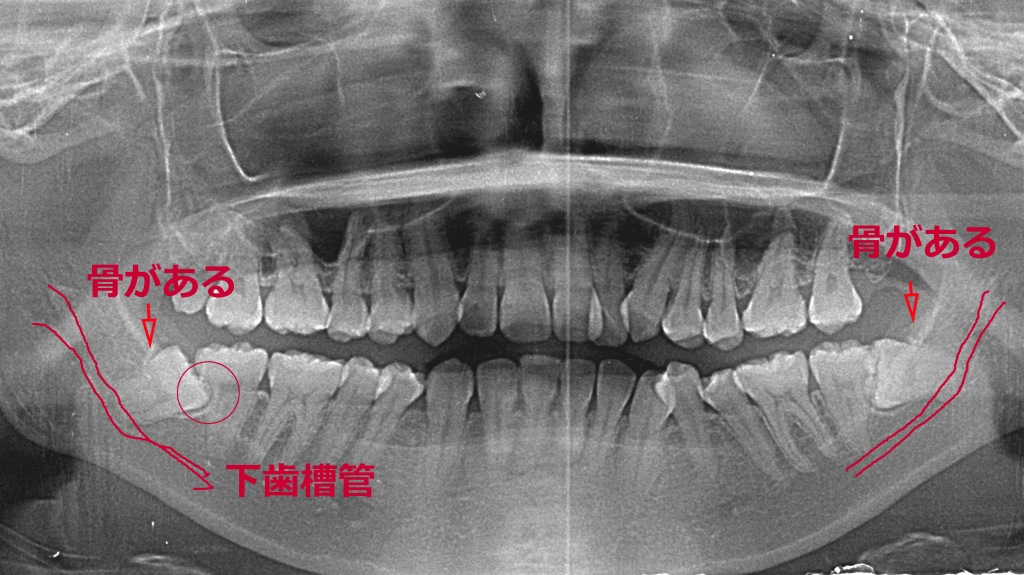

🔶下顎奥歯の麻酔が効きずらい理由

奥歯周辺の下顎骨は皮質骨が厚く骨孔が少ない

下の奥歯に浸潤麻酔がかかりにくい理由は骨の構造に原因があります。下の奥歯の骨の周りにある皮質骨が厚いだけでなく、骨に開いた骨穴と呼ばれる穴が極めて少ないため、麻酔薬が骨の中心部分まで届きづらいためです。

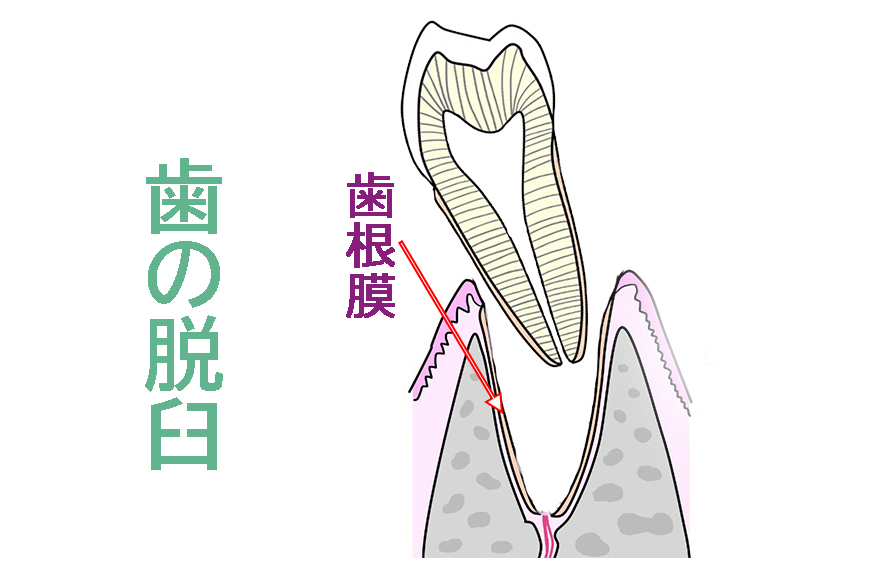

🔶下顎奥歯の浸潤麻酔が効かない時の対策

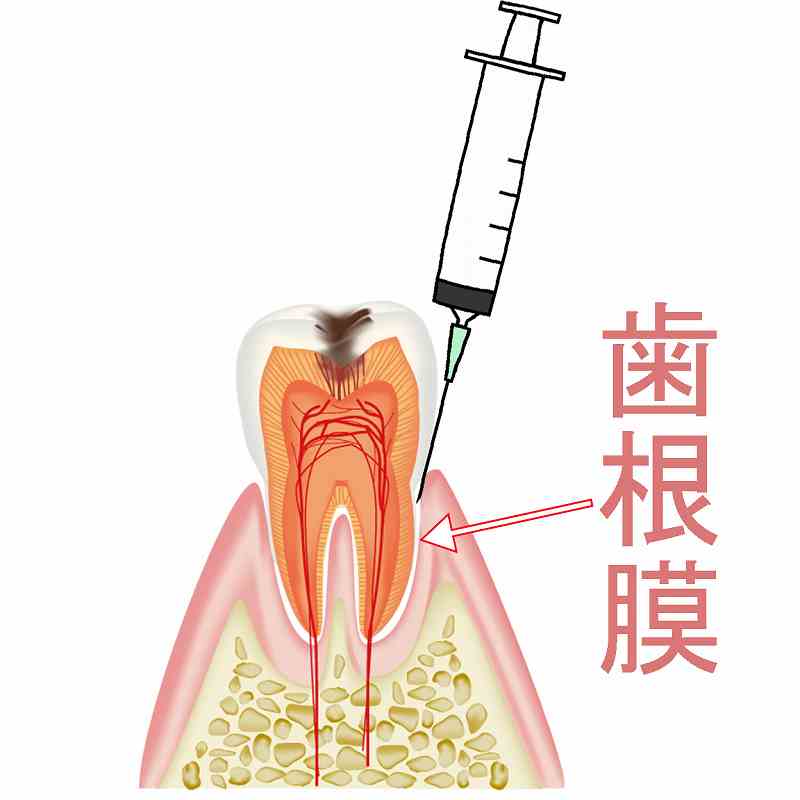

歯根膜注射

浸潤麻酔が効かない時は歯根膜に細い針を使って直接麻酔薬を打ち込む方法があります。

ただし、歯根膜注射を初めからやると激痛が起こるため、浸潤麻酔で歯根膜周辺を事前に麻酔してから行う必要があります。

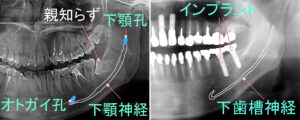

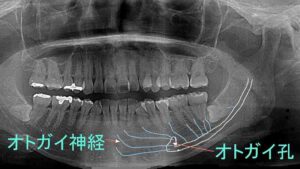

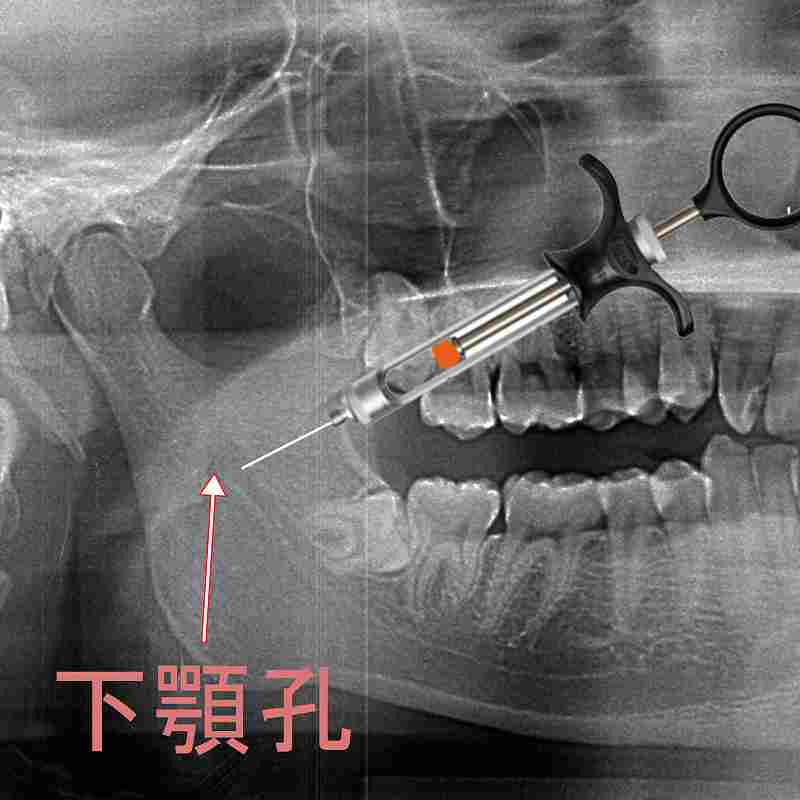

下顎孔伝達麻酔

下顎孔伝達麻酔は下顎神経の根元に麻酔薬を注入する方法です。

下顎神経は三叉神経の内のひとつで下顎骨に分布しているため、下顎孔伝達麻酔を行うと下顎の半分が麻酔されます。

下顎神経の損傷リスクがあるため最後の手段として用います。

┗ 🦷💉歯医者の注射の痛みをほぼゼロにする方法

表面麻酔

表面麻酔は麻酔成分が入ったジェルを浸潤麻酔の針を打つ場所に塗る方法です。

歯茎に塗ってに2分から3分待つと効いてきますが、 針を刺す時のチクッとした痛みは軽減できますが、薬液を注入する時の痛みはあまり取れません。

理由は、表面麻酔の薬液の到達範囲は約1mmから2mmと浅いためです。

針なし注射器シリジェット

シリジェットは針のない麻酔器で、薬液が出る部分に小さな穴が開いていて、そこから機械的に麻酔薬をジェット状に噴出させる仕組みになっています。

そのため麻酔薬は表面麻酔よりも遥かに深くまで到達します。

薬液を入れる時にはポンと音がして、 わずかな痛みがありますが、表面麻酔を塗ってあるのでその痛みもほとんどありません。

シリジェットを行ってから約30秒後に浸潤麻酔を行います。すると針を挿入する時のチクッとした痛みはもちろん、 麻酔薬を注入する時の痛みもほぼ起こりません。

🦷【第1章】口腔外科ってなに?

口腔外科(こうくうげか)とは、虫歯や歯周病などの一般歯科治療だけでなく、お口まわりの外科的処置や疾患の治療を専門に行う診療科です。親知らずの抜歯から顎関節症、口腔がんの診断・治療まで、対象は多岐にわたります。

特に「歯科口腔外科」は、大学病院や総合病院などで設置されており、専門的な知識と技術が求められる分野です。

┗ 📌 一般歯科との違いとは?

一般歯科では主に虫歯や歯周病の治療、歯のクリーニングや詰め物・被せ物などの保存的処置が中心です。

一方、口腔外科では以下のような外科的処置や特殊な症例に対応します:

- 親知らずの抜歯(特に骨に埋まっている場合)

- 顎の骨折や外傷

- 顎関節の異常(口が開かない、痛い)

- 口腔がん・粘膜疾患の診断

- 嚢胞(のうほう)や腫瘍の摘出

「歯科で断られた」症例や、「精密検査が必要」とされた場合は、口腔外科の受診が勧められます。

┗ 📌 対象となる部位と症状

口腔外科が診るのは、歯だけではありません。具体的には以下のような部位と症状が対象になります:

- 歯(親知らず、歯の破折など)

- 歯ぐき・粘膜(腫れ、しこり、潰瘍など)

- 顎の骨(骨折、変形、腫瘍など)

- 顎関節(開口障害、痛み、雑音)

- 唇・舌・口蓋(できもの、ただれ)

日常生活では気づきにくい症状も多いため、「違和感が続く」「口が開けづらい」といった些細な変化も放置せず、早めの受診が大切です。

🩺【第2章】口腔外科で診てもらえる代表的な症状と病気

口腔外科では、虫歯や歯周病以外のお口の中のさまざまな病気や異常、外傷などに幅広く対応しています。ここでは、実際によく診療される代表的な疾患・症状を紹介します。

┗ ✅ 親知らず(埋伏歯・難抜歯)

親知らずは、まっすぐ生えていれば問題ありませんが、**骨の中に埋まっていたり、横向きに生えていたりするケース(埋伏歯)**では、炎症・腫れ・痛みを引き起こします。

こうした「難抜歯」は通常の歯科では対応が難しく、専門的な設備と技術が求められる口腔外科の出番です。

抜歯が全てではない—親知らず治療の多様な選択肢

当院では、親知らずは「抜歯」が前提の治療ではなく、レントゲン写真を参考に抜歯が必要なのかを慎重に見極めます。歯茎の切開などの消炎処置や薬物療法などの内科的治療で完治する場合もあるからです。

基本的には、上記レントゲン写真の向かって左側の親知らずの様に斜めに生えて隣の歯にむし歯が発生している場合や、右下の親すらずの様に真横に埋まって手前の歯を押して歯並びを悪くしてしまうなどのトラブルがある場合は、抜歯をおすすめしています。

抜歯をお薦めする場合も、患者様とよくご相談して決定させて頂きます。糖尿病や高血圧、骨粗しょう症、心臓病といった持病をお持ちの方は内科医と連携を取り、術中は生体情報モニタを装着して血圧と酸素飽和度を測定しながらという対応も可能です。

親知らずの抜歯についての詳細は下記をご覧ください。

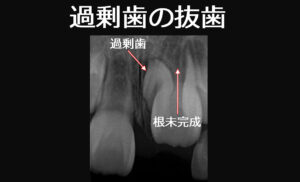

┗ ✅ 正中過剰歯の早期抜歯

- 正中過剰歯の問題

- 過剰歯は上顎1番の間に発生することが多いです。これを特別に正中過剰歯と呼んでいます。

正中過剰歯が起こると 正中離開(すきっ歯)の原因となるため、子供のうちに抜歯をしておく必要があります。

逆性正中過剰歯が原因の正中離開

逆性正中過剰歯が原因で正中離開が起こっている症例です。

比較的高い位置に存在しているため抜歯は比較的容易に行えます。

逆性正中過剰歯

上下反対側の向きに埋伏しているものを逆性正中過剰歯と呼んでいます。

この症例では正中離開が起こっていないのでこのまま放置しても問題が起こらない可能性がありますが、 逆性正中過剰歯の場合には鼻の近くまで移動してしまうこともあり、その時は抜歯が極めて困難になることがあります。

🔶過剰歯の抜歯

約1時間の日帰り手術

ふかさわ歯科クリニック篠崎では、骨の中に完全に埋伏している正中過剰歯の抜歯は約1時間かかります。

抜歯の適正年齢

上顎中切歯の歯根が完成する7歳頃が抜歯の適正年齢です。

保険適用

骨性完全埋伏過剰歯の抜歯の保険点数は1080点です。

大学病院で全身麻酔下で抜歯

7歳くらいの子供では、1時間以上かかる抜歯に対して恐怖心の強い場合があり、大学病院などの口腔外科で全身麻酔下で手術することがあります。入院期間は2泊3日が多いようです。

当院では千葉県市川市の東京歯科大学市川総合病院へご紹介いたします。

┗ ✅ 顎関節症とその治療法

口が開けづらい、カクカクと音が鳴る、顎に痛みがある——それらは顎関節症の可能性があります。

症状が進行すると、食事や会話に支障をきたすことも。口腔外科では、画像診断(CT・MRI)を用いた原因の特定と、スプリント療法や運動療法などの治療を行います。

🔶顎関節症治療の新常識—手術やスプリント療法からTCH改善へ

顎関節症の治療は、以前大学病院で外科手術を行う症例が多数ありましたが、ことごとく失敗に終わったという歴史があります。また、スプリント療法が主流であった時代もありましたが、現在は使用されない方向になっています。東京医科歯科大学の研究によると、顎関節症の原因はTCH(歯牙接触癖)であるとする結論に至っています。また、顎関節症は経年的に自然治癒するとの報告も多数あるため、当院ではTCHの改善に努める治療法を採用しています。

詳細は下記を参照してください。

┗ ✅ 口腔内のできもの(粘膜疾患・腫瘍)

口の中にできる「しこり」や「ただれ」、「白い斑点」などは、粘膜疾患や腫瘍の可能性があります。

悪性(がん)である場合もあるため、細胞診や生検による早期診断が重要です。口腔外科では、腫瘍の切除や病理検査も行います。

🔶粘液嚢胞の特徴と治療方法—早期発見と摘出手術の流れ

粘液嚢胞の見た目と症状など

見た目

粘液嚢胞は通常直径2㎜~5㎜程で、半球状に膨らみます。まれに1cmを超えることもあります。 透明で水ぶくれの様に見えます。

痛み

粘液嚢胞は触っても痛みはないし、自発痛も起こりません。

好発部位

下唇、上唇、頬粘膜、舌の順に発生します。

好発年齢

特に子供に多く発症しますが、大人でも稀に起こります。

原因

口腔内に沢山分布する小唾液腺の排泄管を誤って損傷したことで、 排出管が詰まるり起こります。 したがって中身は唾液ということになります。

🔶粘液嚢胞摘出手術

約30分の日帰り手術

問題となっている小唾液腺を一塊として摘出します。 縫合して手術は終了します。約1週間後、抜糸します。摘出手術を行うことで再発のリスクはほぼありません。

保険適用

粘液嚢胞の摘出手術は保険適用で、保険点数は1020点です。

┗ ✅ 顎変形症と外科矯正の違い

上下の顎の骨が大きくズレている場合、見た目や噛み合わせに問題が生じる顎変形症と診断されることがあります。

この場合は、**矯正治療と外科手術を組み合わせた「外科矯正治療」**が必要です。口腔外科では、顎の骨を適切な位置に整える手術を担当します。

┗ ✅ 顎顔面の外傷(骨折・裂傷など)

事故や転倒などによる顔面のけが、特に顎や頬の骨折・歯の脱臼・口唇の裂傷などは、迅速な処置が必要です。

口腔外科では、骨の整復や縫合、場合によってはプレート固定手術まで対応可能です。

当院では前歯をぶつけけて歯が脱臼したり変色したなどの外傷の治療を行なっています。

🔶歯をぶつけて変色するまでの期間

大人が永久歯をぶつけて変色するまでの期間

大人で永久歯の場合、 歯を打撲してから数ヶ月~数年後に歯が茶色に変色します。このような場合には神経が死んでいるので根管治療が必要です。

子供が乳歯をぶつけて変色するまでの期間

子供で乳歯の場合、ぶつけた直後からピンク色~赤黒く変色することがあります。これは一時的な変色で、 歯髄が充血したり内出血することが原因です。

乳歯の歯髄活性は強いので元の正常な色に戻っていくことが考えられますが、強くぶつけた場合で神経が死んでしまった時には数週間後~数ヶ月後に茶褐色に変色します。

🔶歯の完全脱臼と亜脱臼の治療

完全脱臼した歯の応急処置

- 完全脱臼歯は牛乳か保存液ティースキーパーネオで保管

- 完全脱臼した歯は水道水できれいに洗って、牛乳か、専用の保存液・ティースキーパーネオに漬けて保管します。

脱臼歯を洗う時には歯根部分を持たないようにすることがポイントです。

牛乳も保存液・ティースキーパーネオ も手元にない場合には 脱臼した歯をよく洗い、口の中で保管し30分以内にふかさわ歯科クリニック篠崎を受診してください。

保存液・ティースキーパーネオ

完全脱臼歯を牛乳の中で保管

┗ ✅ 顎骨腫瘍・嚢胞とは?

**腫瘍や嚢胞(袋状の病変)**は、無症状で進行することも多く、レントゲンやCTで偶然見つかることもあります。

放置すると骨を圧迫・変形させるため、早期発見と摘出手術が重要です。口腔外科では、手術とその後の経過観察をセットで行います。

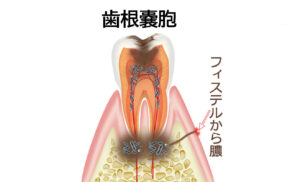

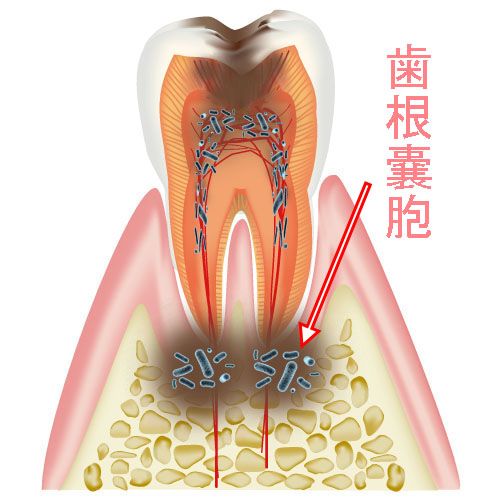

🔶根管治療後に歯根嚢胞ができる理由—成功率とその限界

歯根嚢胞ができる原因

C3以上の虫歯になった時に細菌が歯髄の中に入り込み、さらに増殖して歯根の外まで出て行った時に起こります。

また根管治療を行った時にうまくいかずに根管内に細菌が残った場合にも起こります。

日本における根管治療の成功率(失敗率)は下顎の前歯が最も高くて約50%、 奥歯になるほど低くて、30%ほどに下がります。

🔶歯根嚢胞のX線画像

下顎の前歯の大きな歯根嚢胞

下顎中切歯の2本が原因歯になっています。

このような拇指頭大の大きさの歯根嚢胞は、根管治療だけでは成功しないことがあります。

その際、外科的な歯根嚢胞摘出術や歯根端切除術を行います。

根管治療後の歯根嚢胞

下顎6番の根管治療後に出来た歯根嚢胞です。このぐらい歯根嚢胞が小さい場合には痛みなどの自覚症状は出ないことが多いです。

慢性的に経過し徐々に歯根嚢胞は大きくなっていきます。その際、再根管治療が必要となりますが、成功率は1回目の根管治療に比べ下がります。

再根管治療は冠を外し、根管治療の薬剤( ガッタパーチャー)を外して行います。

🔶歯根嚢胞が根管治療で治癒した症例

上顎側切歯の歯根嚢胞

深い虫歯を削ってコンポジットレジン充填後に起こっています。

次第に歯の神経が死に、細菌感染を受け歯根嚢胞が形成されたものです。

歯根嚢胞が治癒

根管治療完了時から約4ヶ月後のレントゲン写真です。X 線透過像がかなり薄くなっています。このことは歯根嚢胞で空洞になっていた部分が骨に置き換わっている証拠です。

時間の経過とともに、さらに X 線透過像は薄くなるものと思われます。

┗ ✅ 歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術

当院では歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術を実施しています。多数の症例数があり安心して受診できます。

- 大きな歯根嚢胞

- 根管治療だけでは治癒できないほど大きくなった歯根嚢胞を治す治療法が歯根嚢胞摘出手術と歯根端切除術です。また、根管治療がうまくできない場合にも行います。

手術の流れ

STEP

歯茎の切開剥離、歯根嚢胞摘出

浸潤麻酔下で歯茎を切開し、歯根嚢胞部分を露出させます。歯根嚢胞を掻把し摘出します。

STEP

歯根端切除術と逆根充

歯根の先端部を僅かに切除します。これを歯根端切除術と呼びます。

出血を止め、唾液の防湿を行った上で歯根を切除した部分を封鎖します。これを逆根充と言います。これにより再度の細菌感染を防ぐことができます。

STEP

人工骨とCGFの混合を填入

空洞になった骨の部分に人工骨とCGF を混ぜたものを填入します。 そして歯茎を縫合して外科手術は終了します。

人工骨とCGFによる処置で、より骨の出来が良くなります。ただし、この処置は保険適用外となります。全て保険診療でやるには、空洞になった骨の部分はそのままにして歯茎を縫合します。

┗ ✅ 薬剤性顎骨壊死(MRONJ)に注意!

骨粗鬆症やがん治療薬などのビスホスホネート系薬剤の長期使用により、**顎の骨が壊死する「薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)」**が起こることがあります。

抜歯などがきっかけになることもあるため、薬を服用中の方は事前申告が必須です。口腔外科では、薬剤の調整や壊死部分の除去など専門的対応を行います。

┗ ✅ 口腔がんと早期発見の重要性

口腔がんは、舌・歯ぐき・頬粘膜・口蓋などに発生します。早期には痛みがないことも多く、発見が遅れる傾向にあります。

口腔外科では、早期診断のための検査、手術、再建手術、再発予防の管理などを一貫して行います。

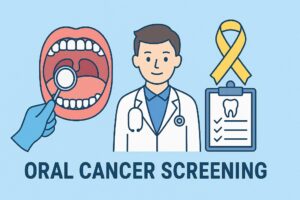

🔶江戸川区で無料口腔がん検診—認定医による安心の診断

当院では江戸川区歯科医師会口腔がん検診認定医が口腔がん検診を実施しています。もし、口腔がんの疑いのあると診断した場合には千葉県市川市の東京歯科大学市川総合病院にご紹介いたします。

江戸川区口腔がん検診【無料】受診方法

- 江戸川区在住の40歳以上が対象

- 対象者は江戸川区内に住む40歳以上の方で、2年に1回行うことができます。通年実施しています。

受診方法

手順

江戸川区健診係へ☎

健診係(03-5661-2463)へ電話申し込み後、郵送される受診券をもとにふかさわ歯科クリニック篠崎(03−3676−1058)に電話予約を行い健康保険証も持ってお越しください。

手順

検診内容

口腔がん検診の方法は視診と触診です。口腔癌についての説明を含めても約30分以内で終わります。

異常所見がみられたら、高次医療機関へ紹介します。

🔶口内炎と舌癌の見分け方

口内炎の見た目と症状

口内炎は接触痛があり、治っても再発を繰り返すことがあります。見た目は直径2ミリから10ミリほどの白っぽい潰瘍を作り、境界が赤くなることが多い。

稀に小さなしこりを作ることがありますが、口内炎の治癒とともに自然消失します。

口内炎の決定的な特徴は出来てから最長でも2週間以内で治ります。

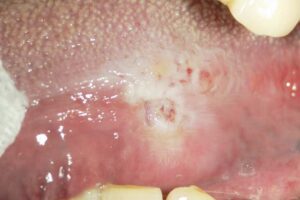

🔶初期舌癌の見た目や症状・特徴

舌の側面にできた潰瘍状のできもの

写真は舌の側面にできた不整形の潰瘍状のできものです。白と赤の混在が認められ、 部分的に陥没したようにも見えます。 周囲にしこりがあれば舌癌の可能性が高まります。

舌癌の見た目

舌癌の見た目はかなり変化に富みます。写真のように潰瘍型のものもあれば、白板症のように白っぽく変化していることもあります。

また、膨隆して凸凹に見える肉芽型もあります。 舌粘膜が一部欠損し、下部組織が赤く見えるびらん型などが代表的なものです。

舌癌の症状や特徴

舌癌のできる場所はほとんどが舌の側面です。

初期舌癌では痛みはほとんどなく、あっても舌を動かした時の違和感程度です。

また、周囲にしこりを作ることが多く、 塗り薬をつけても自然治癒はしません。

舌癌が一旦できるとその進行スピードは極めて速いのが特徴です。

🔶前癌病変の紅板症、白板症、扁平苔癬

- 前癌病変とは

- 口腔潜在的悪性疾患を前癌病変と言います。現時点では癌化していないものの将来的に癌になる可能性がある疾患を指します。代表的なものに紅板症、白板症、扁平苔癬が挙げられます。

- 癌化の確率

- ・紅板症…約40%

・白板症…約約6~9%

・扁平苔癬…約1%~2%

🔶白板症の見た目

口蓋粘膜にできた白板症

形は不整型ですが境界が明瞭です。 角化が進めば進むほどより白く見えます。

🔶扁平苔癬の見た目

頬粘膜にできた扁平苔癬

網目状に白い筋が見えるのが特徴です。原因がはっきりとはわからない為、難治性の疾患と言えます。

┗ ✅ 舌痛症の治療

当院では舌痛症の治療を行なっています。口腔カンジダ菌の同定には東京歯科大学市川総合病院をご紹介いたします。

🔶口腔カンジダ症が原因の舌痛症

口腔カンジダ症とは

口腔カンジダ菌は誰の口の中にも存在する細菌です。 唾液の分泌が低下するとともに口腔カンジダ菌は増殖します。

口腔カンジダ症の症状

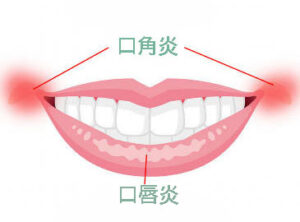

口腔カンジダ症の症状として口の粘膜にポツポツと小さな口内炎の様な赤い斑点が出来ます。また、舌痛症、口角炎、口唇炎などによる痛みが出ます。

神経性の舌痛症(カンジダ関連舌痛)

カンジダ症の治療により口腔内からカンジダ菌がいなくなっても舌痛症を訴える患者さんがいます。これはカンジダ関連舌痛という神経性の舌痛症です。

🔶舌痛症の治し方

治療

口腔カンジタ症の治療

口腔カンジダ症の治療には抗真菌薬のファンギゾンシロップやフロリードゲルなどを使います。 口腔カンジダ菌が減少してきたら重曹によるうがいが有効です。

神経性の舌痛症(カンジダ関連舌痛)の治療にはメイラックス錠を処方します。

治療

ドライマウスの治療

口腔カンジダ症を発症するドライマウスの治療も行う必要があります。 ドライマウスは様々な原因があるため診査診断が欠かせません。

┗ ✅ ドライマウスの治療

当院ではドライマウスの治療を行なっています。大唾液腺の状態により治療法が分かれます。一度遠慮なくご相談ください。

🔶唾液腺障害が原因のドライマウス

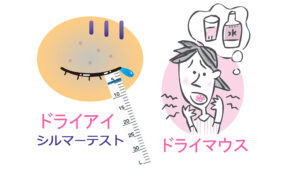

シェーグレン症候群

シェーグレン症候群はドライマウス、ドライアイを主症状とし全身の腺組織に障害が起こります。気管・気管支(鼻の乾燥・気管支炎)、消化管・膵臓(胃液や膵液の分泌低下)、膣分泌腺感染など自己免疫疾患です。

糖尿病

糖尿病により唾液腺に障害が起こりドライマウスになります。また、血糖値上昇によりグルコーススパイクが起こり唾液腺の動脈が傷害を受けて唾液分泌が低下するとも考えられています。

口腔癌の放射線治療

口腔がんで最も多い舌癌の治療では放射線を照射することがあります。その際、術野に近い大唾液腺(耳下腺、舌下腺、顎下腺)などが障害を受け唾液分泌低下を招きます。

🔶唾液腺は正常でも起こるドライマウス

ストレス(神経性)

唾液腺は自律神経(交感神経と副交感神経)の二重支配を受けています。ストレスにより交感神経が優位となり、唾液分泌が抑制されます。

ストレス性(神経性)のドライマウスは口が乾くと訴える患者の約30%で、ドライマウス患者で最も多いのが特徴です。

更年期障害(女性ホルモン減少)

女性ホルモンは唾液腺の機能に深く関与しています。40代くらいから女性ホルモンが減少し更年期障害が起こると口腔乾燥を訴える女性が増えるのはこの為です。

薬の副作用

向神経薬、降圧剤・抗不整脈薬、抗アレルギー薬、消化性潰瘍治療薬、気管支拡張剤など様々な薬が唾液分泌を抑制します。

老人性(加齢による筋力低下)

加齢とともに口輪筋、咬筋、頬筋などの咀嚼筋群の筋力が低下するオーラルフレイル状態になる人が増えてきます。

咀嚼筋群の筋力の低下は唾液分泌にも抑制的に働きます。これを老人性ドライマウスと呼びます。

腎不全

人工透析は、体内から大量の水分を抜き取る結果になります。そのためドライマウス症状が出現します。

🔶口の乾き対策

┗ ✅ 摂食・嚥下障害の診療にも対応

高齢化社会において増えている摂食・嚥下(えんげ)障害にも、口腔外科が関わっています。

専門チームと連携し、口腔機能検査・リハビリ指導・外科的アプローチを通じて、安全な食事をサポートします。

🧪【第3章】診療の流れと検査内容

口腔外科での診療は、一般歯科とは少し異なる検査や説明のステップがあります。安心して治療を受けていただくために、ここではその流れや検査方法についてわかりやすくご紹介します。

┗ 🗓️ 受診から治療までの一般的な流れ

口腔外科での診療は、以下のようなステップで進みます。

- 問診・視診

症状の詳細や既往歴、薬の服用歴などを確認します。 - 必要に応じた検査の実施

画像検査や血液検査を行い、正確な診断を目指します。 - 診断と治療方針の説明

検査結果をもとに、治療の必要性や方法を詳しくご説明します。 - 処置・手術の実施

局所麻酔・静脈内鎮静・全身麻酔など、症例に応じた方法で治療を行います。 - 術後の経過観察・フォローアップ

術後の回復を確認し、必要に応じて再診を行います。

※当日の処置が難しい場合は、後日改めて予約を取るケースもあります。

┗ 🖼️ 画像検査(CT・MRI・レントゲン)の役割

口腔外科では、見えない部分の状態を把握するために画像検査が不可欠です。

- パノラマレントゲン

顎全体を一枚で映し出し、親知らずや顎関節の確認に使用されます。 - 歯科用CT(CBCT)

三次元画像で歯や顎の骨の立体構造を確認。埋伏歯や腫瘍の位置把握に有効です。 - MRI

主に顎関節や軟組織の状態を調べる際に使用されます。

これらの画像をもとに、正確な診断と安全な手術計画を立てることができます。

┗ 🗣️ 術前説明とインフォームドコンセントとは?

手術や外科処置の前には、**術前説明(プレオペ)**と呼ばれる時間を設けます。

- 治療の目的

- 手術内容・所要時間

- 麻酔の方法

- 起こり得る合併症や副作用

- 術後の注意点

これらを口頭と書面でしっかりと説明し、患者さまに納得いただいたうえで同意書に署名していただきます。これが**「インフォームドコンセント」**と呼ばれる大切なプロセスです。

┗ 💉 静脈内鎮静法や全身麻酔の使用場面

口腔外科では、患者の状態や治療内容に応じて、より快適・安全に治療を受けられるような麻酔法を選択します。

- 静脈内鎮静法(セデーション)

点滴で鎮静剤を投与し、リラックスした半眠状態で治療を受けられる方法です。

歯科恐怖症の方や、長時間の手術にも有効です。 - 全身麻酔

入院施設がある病院で行い、意識を完全に眠らせて処置する方法です。

顎変形症や大きな腫瘍の手術など、全身管理が必要なケースに適用されます。

どちらも専門の麻酔科医や医療スタッフの管理のもと、安全に実施されます。

💰【第4章】治療費・保険のしくみ

口腔外科の治療は「外科処置=高額」と思われがちですが、多くの処置は健康保険が適用されます。ここでは、保険診療と自由診療の違いや、医療費控除の対象について解説します。

┗ 💡 保険適用になる処置とは?

以下のような診断・治療は原則として保険適用となります:

- 親知らずの抜歯(埋伏歯を含む)

- 顎関節症の診断と治療

- 口腔内の腫瘍・嚢胞の摘出手術

- 顎骨骨折の整復手術

- 粘膜疾患(口内炎、白板症、がんなど)の検査・治療

- 摂食・嚥下障害の検査と訓練

保険適用の場合、**通常は3割負担(高齢者は1〜2割)**となります。CTやMRIなどの画像検査も、医師の判断に基づけば保険対象です。

┗ 💸 自費になるケース(例:インプラント)

すべての処置が保険で受けられるわけではありません。以下のような場合は自費診療となります。

- インプラント治療(人工歯根の埋入)

- 美容目的の外科処置(顎の輪郭形成など)

- 特別な材料や器具を用いた場合(セラミック、特注インプラントなど)

- 施設基準を満たさない医療機関での一部治療

自費診療の費用は医療機関ごとに異なるため、事前に見積もりを確認することが大切です。治療の選択肢がある場合には、保険・自費の両方を比較した上で説明を行います。

┗ 🧾 医療費控除の対象になるかチェック!

年間の医療費が一定額を超えると、確定申告で「医療費控除」が受けられる場合があります。

▶ 控除対象になる代表的な費用例:

- 親知らずの抜歯

- 顎関節症の治療

- インプラント治療(機能回復が目的の場合)

- 通院時の交通費(公共交通機関に限る)

⚠ 美容目的の処置や審美歯科は対象外となるため注意が必要です。

治療費の領収書は必ず保管しておき、条件に当てはまる場合は税務署で申告しましょう。

費用や保険の適用範囲について不安な方は、事前にお気軽にご相談ください。当院では、わかりやすい説明と透明な料金体制を心がけています。

⚠️【第5章】受診前に知っておきたいポイント

口腔外科を受診する際、「紹介状はいるの?」「どの診療科に行けばいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは、事前に知っておくと安心なポイントをまとめました。

┗ 📝 紹介状が必要なケースとは?

基本的に紹介状がなくても口腔外科を受診できるケースがほとんどですが、以下のような場合には紹介状の持参をおすすめします。

- 他院(歯科医院など)での診療を受けていた場合

- 精密検査や手術の依頼を目的とする場合

- 紹介型の医療機関(大学病院・地域連携病院など)を受診する場合

📌 紹介状があると診療内容がスムーズに引き継がれ、重複検査も防げます。

また、初診時の選定療養費が軽減される病院もありますので、可能であればご持参ください。

┗ 🏥 他の診療科と迷ったら?(耳鼻科・形成外科との違い)

「お口の中の症状」であっても、どの科を受診すべきか迷うことがあります。以下に簡単な目安をご紹介します。

| 症状・部位 | 適した診療科 |

|---|---|

| 顎関節、親知らず、口腔内の腫瘍など | 口腔外科 |

| 鼻・のど・副鼻腔・咽頭周辺 | 耳鼻咽喉科 |

| 顔面の外傷、美容整形、傷跡の修正など | 形成外科 |

🦷 歯や顎・粘膜に関する外科的処置が必要な場合は、まず口腔外科を選ぶのが基本です。

必要に応じて、他科と連携して診療を行うこともあります。

┗ 🛌 術後の生活と注意事項まとめ

口腔外科の手術後は、一時的に腫れや痛みが出ることがあります。術後の生活で注意したいポイントは以下の通りです:

✅ 術後のセルフケア

- 指示された鎮痛薬・抗生剤を必ず服用

- 激しい運動・長風呂・飲酒は控える

- うがいは強く行わず、清潔を保つ

- 食事はやわらかく冷たいものを選ぶ(術後2~3日)

✅ 腫れ・出血への対応

- 手術翌日〜2日目に最も腫れが出やすい

- 軽い出血はガーゼで圧迫止血を

- 長時間続く痛みや出血がある場合は、すぐに連絡を

📞 術後のトラブルにも迅速に対応できるよう、連絡先や受診方法は事前に確認しておきましょう。

口腔外科の診療は専門性が高い分、不安も多くなりがちです。当院では、患者さまが安心して治療を受けられるよう、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。

🏥【第6章】当院の口腔外科の特長

当院の口腔外科では、高い専門性と安全性を兼ね備えた診療体制を整え、地域の皆さまの健康を支えています。ここでは、当院が選ばれる理由をご紹介します。

┗ 👨⚕️ 経験豊富な専門医による診療

当院にで、親知らずの難抜歯から口腔がん、顎関節症まで、幅広い症例に対応できる知識と経験を有しています。

また、他院で「対応が難しい」とされた症例についても、精密な診断と的確な治療計画をご提案しています。

🔹 豊富な実績に基づいた、安心・信頼の医療を提供します。

┗ 🔄 術後フォローアップの充実

手術後のケアまでしっかりと行うことが、再発防止と長期的な口腔内健康の鍵となります。

- 術後の定期検診

- レントゲンによる経過確認

- 痛み・腫れなどのトラブル時の迅速対応

- リハビリや口腔ケアのアドバイス

🔁 術後の不安をしっかりサポートする体制が整っているからこそ、多くの患者さまにご信頼いただいています。

「ここに相談して良かった」と思っていただけるように、患者さま一人ひとりに寄り添った診療を心がけています。まずはお気軽にご相談ください。

❓【第7章】よくあるご質問(FAQ)

口腔外科の受診や治療に関して、患者さまからよくいただくご質問にお答えします。不安や疑問がある方は、こちらを参考にしてください。

┗ 親知らずは全部抜くべき?

🦷 必ずしも「すべての親知らずを抜く必要がある」わけではありません。

✔ 痛みや腫れ、虫歯・歯周病のリスクがある場合

✔ 横向きや斜めに生えていて隣の歯に悪影響を及ぼす場合

✔ 矯正治療や将来的なトラブルを避けたい場合

このようなケースでは、抜歯が推奨されます。

逆に、きれいに生えていて問題がなければ、経過観察のみで済むこともあります。

➡ 一度、画像診断を受けて医師と相談するのが安心です。

┗ 手術後はどのくらい腫れますか?

😷 腫れの程度には個人差がありますが、一般的には手術翌日〜2日目がピークです。

- 軽い場合:1〜3日で落ち着きます

- 難抜歯や骨を削る手術の場合:1週間程度続くこともあります

アイシングや処方薬の服用で腫れや痛みを抑えることができますので、術後のケア指導を守ることが大切です。

┗ 入院が必要なケースはありますか?

🏥 多くの口腔外科手術は日帰り(外来)で対応可能ですが、以下のような場合は入院が必要になります。

- 全身麻酔を伴う大規模な手術(例:顎変形症、口腔がんなど)

- 持病があり、術後の全身管理が必要な場合

- 感染や出血のリスクが高い症例

当院では、患者さまの状態に応じて最適な治療環境を提供しています。

┗ 他院で断られたけど受けられる?

✅ はい、ぜひ一度ご相談ください。

当院では、難症例や高齢の方、全身疾患をお持ちの方などにも対応できる体制を整えています。

✔ 他院で「うちでは難しい」と言われた

✔ 大学病院に紹介されたが通えない

✔ 専門的な意見を聞いてみたい

このような場合でも、経験豊富な歯科医師が丁寧に対応いたします。まずは画像や紹介状をご持参のうえ、お気軽にご相談ください。

┗ インプラントは口腔外科で可能?

🦷 はい、口腔外科ではインプラント治療にも対応しています。

特に以下のようなケースでは、口腔外科での治療が安心です:

- 骨が少ない・骨造成が必要な方

- 全身疾患や服薬がある方

- 歯を失った原因が歯周病や外傷の場合

- 他院で「難しい」と言われたケース

CT診断をもとに、安全性と長期的な予後を重視したインプラント計画をご提案いたします。

そのほかにも気になることがあれば、事前カウンセリングでしっかりとご説明いたします。お気軽にお声がけください😊

📝【まとめ】

口腔外科は、お口の中の外科的処置や専門性の高い診療を担う大切な分野です。虫歯や歯周病では対応できないような、複雑な症状や手術が必要なケースに対応します。

江戸川区篠崎で口腔外科の専門的な治療をお探しの方へ

\

いつでも

お気軽にご予約ください

/

当院では、親知らずの抜歯や顎関節症、口腔内のできもの、外傷など、幅広い症状に対応しております。

専門医による丁寧な診断と安全な処置で、安心して治療を受けていただけます。

「他院で断られた」「大きな病院に行くのは不安…」という方も、ぜひ一度ご相談ください。

江戸川区篠崎駅から徒歩圏内で通院しやすい立地です。

歯科口腔外科記事一覧

【動画】親知らずがドライソケットに!

筆者・院長

深沢 一

Hajime FUKASAWA

- 登山

- ヨガ

メッセージ

日々進化する歯科医療に対応するため、毎月必ず各種セミナーへの受講を心がけております。

私達は、日々刻々と進歩する医学を、より良い形で患者様に御提供したいと考え、「各種 歯科学会」に所属すると共に、定期的に「院内勉強会」を行う等、常に現状に甘んずる事のないよう精進致しております。 又、医療で一番大切な事は、”心のある診療”と考え、スタッフと共に「患者様の立場に立った診療」を、心がけております。